Le manoir de la Coquillonnaie est situé à l’est du village de Tremblay. Ce lieu est mentionné dès le début du 15e siècle (1428) puisqu’à cette époque, il appartenait aux Coquillon, juveigneurs des seigneurs d’un autre manoir dans la commune, le Pontavice.

A l’instar de nombreux autres noms de manoir, le nom de celui-ci, « Coquillonnaie », provient de la première famille propriétaire du lieu. Au milieu du 16e siècle, le manoir appartient à la famille Tuffin. Au début du 17e siècle, la Coquillonnaie passe par alliance aux Hallay, seigneurs de Champsavin. Le manoir fut ensuite vendu judiciairement à plusieurs reprises dans les années 1670 et 1680. En 1694, le manoir est vendu à la famille de la Cornillère, également propriétaire d’un autre manoir de Tremblay, le manoir d’Ardennes. Cette famille conserve la Coquillonnaie jusqu’à la fin du 18e siècle. En 1784, la Coquillonnaie était la propriété de Anne du Fresne, veuve et donataire de Pierre de la Motte de Lesnage, seigneur de Bonne Fontaine à Antrain.

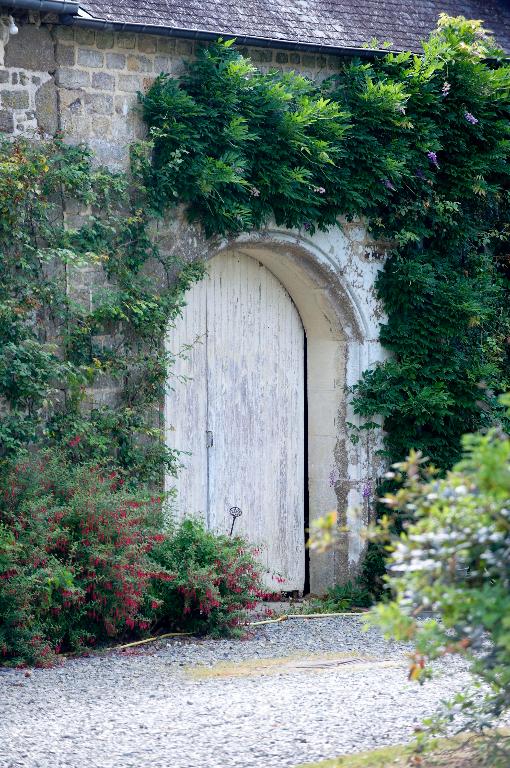

Le premier cadastre de Tremblay, réalisé en 1824, permet de connaître l’aspect de la Coquillonnaie à cette époque ainsi que le nombre de bâtiments qui composaient le lieu. Au début du 19e siècle, à la Coquillonnaie, il existait quatre bâtiments principaux implantés en « U » autour d’une cour. Le logis manorial était situé au nord alors que les bâtiments qui bordaient la cour à l’ouest et à l’est abritaient probablement les dépendances du manoir. Sur le cadastre de 1824, à l’ouest du logis, est figuré un bâtiment de plan circulaire qui pourrait correspondre au pigeonnier du manoir.

Par ailleurs, Paul Banéat, dans son ouvrage de 1929, Le département d'Ille-et-Vilaine, Histoire, Archéologie, Monuments, mentionne l’existence d’une chapelle à la Coquillonnaie. Elle a aujourd’hui disparu, de même que le bâtiment qui fermait la cour à l’ouest.

Les manoirs étaient en effet souvent composés d'un logis, qui représente l'élément principal, ainsi que de dépendances que l'on trouve aussi dans les fermes : étables, écuries, granges… et de dépendances qui leurs sont propres telles que les pigeonniers ou encore les chapelles. Les pigeonniers et chapelles représentaient des privilèges accordés aux propriétaires nobles dans la mesure où seuls ces derniers étaient autorisés à les faire ériger. Toutefois, ces deux types de bâtiments ont fréquemment disparu ou bien on été déclassés pendant la période révolutionnaire car ils représentaient les privilèges accordés à la noblesse et avaient bien souvent perdu leur utilité. C’est le cas à la Coquillonnaie où il n’existe plus ni colombier ni chapelle.

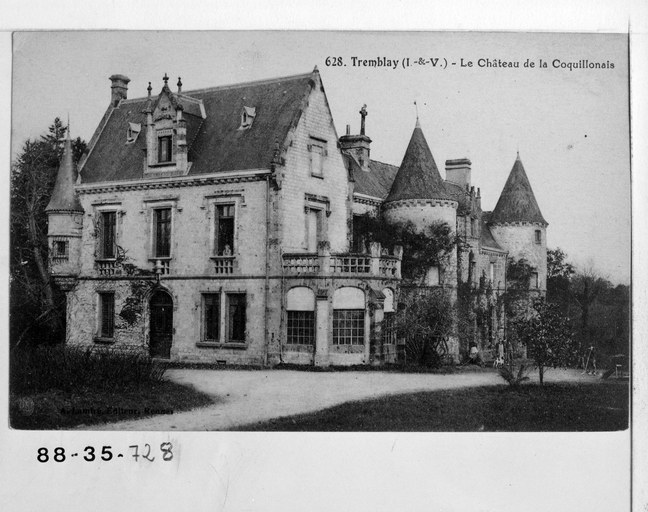

La construction du corps de logis principal de la Coquillonnaie semble remonter au 16e siècle, ainsi par exemple, le décor de la lucarne centrale de la façade sud est-il caractéristique de la première moitié du 16e siècle. La lucarne est surmontée de choux frisés, de fleurons et encadrée de pinacles ; elle est percée d’une petite baie surmontée d’une accolade.

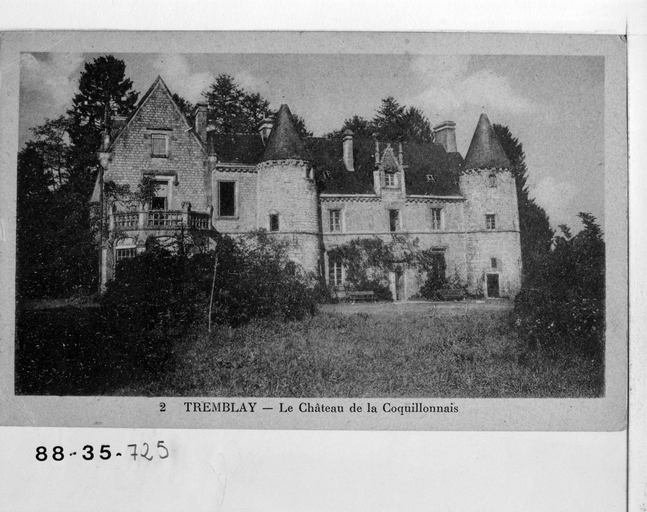

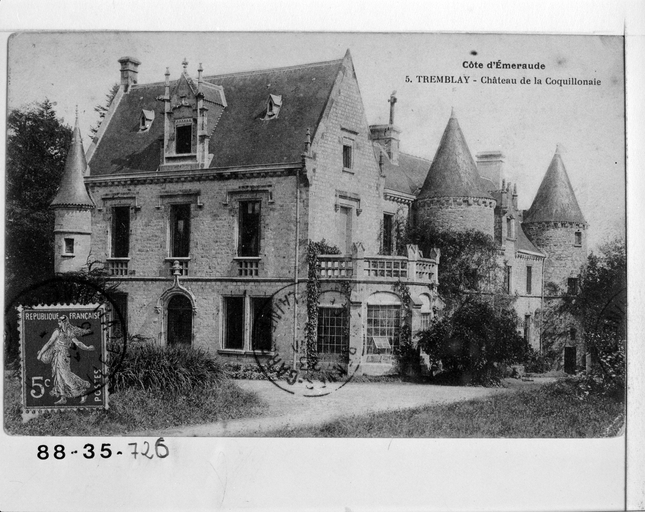

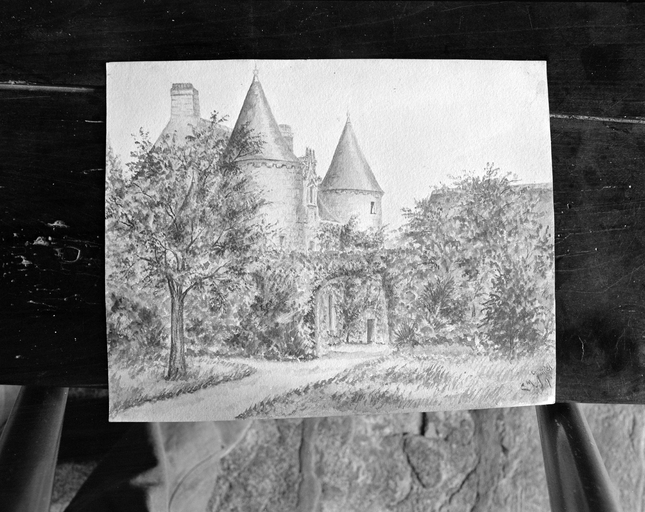

Le bâtiment a été agrandi à la fin du 19e siècle par la construction d’un second corps de logis, perpendiculaire au premier, à l’ouest. Ce bâtiment de la fin du 19e siècle est visible sur des cartes postales du début du 20e siècle ; il a été détruit en 1977 comme le montre une photographie prise lors d’une précédente enquête d’inventaire du patrimoine de la commune. Ce bâtiment possédait une tourelle en encorbellement au nord-ouest qui provenait très probablement de la maison de la Garenne, située dans le village de Tremblay, puisque Paul Banéat mentionne en 1929 le fait qu’une tourelle en encorbellement percée de meurtrières de cette maison avait été « transportée » au manoir de la Coquillonnaie.

Le plan du logis de la Coquillonnaie, quadrangulaire avec deux tours aux angles sud-ouest et sud-est, est tout à fait similaire à celui d’un autre bâtiment de la commune de Tremblay, le Trouançon, qui est mentionné comme un château sur le cadastre de 1824.

Photographe à l'Inventaire