La description du couvent Saint-François par Emile Pautrel au début du 20e siècle nous permet de connaître ce site.

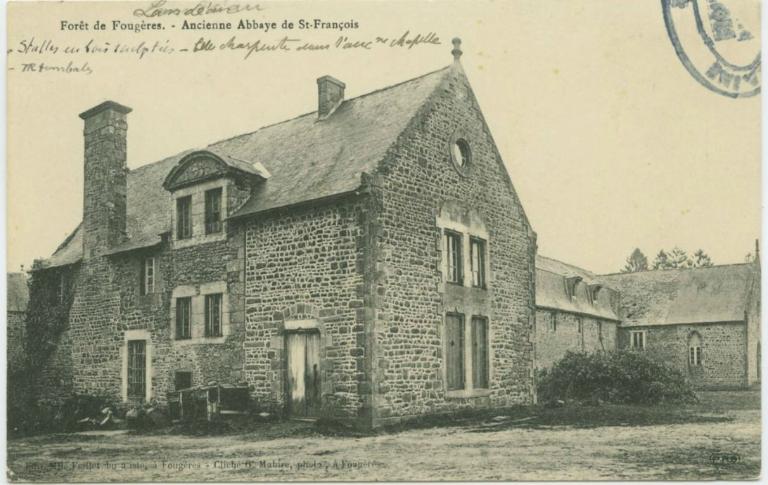

D'après ses écrits, le pignon de l'église avait été entièrement reconstruit, avec remploi de quelques matériaux anciens, parmi lesquels on peut citer l’appareillage de la grande porte qui semble être du 15e siècle et deux écussons martelés dont le cordon de l'Ordre de Saint-Michel. Par contre un autre écusson placé au milieu du pignon était plus récent. La rose et le rampant du pignon, lequel se terminait par une élégante croix étaient récents aussi. La face intérieure de ce pignon était restée inachevée. Alors que les autres murs étaient recouverts d’un enduit, celui-là était resté brut ; on voyait même encore les trous de boulins.

Le reste de l’église paraissait appartenir au 15e siècle ; les fenêtres (quatre étaient percées dans la côtière Sud ; elles sont de dimensions inégales ; deux sont murées), de style flamboyant, sont à un seul meneau, à l’exception de celle du chevet qui en compte deux. Cette dernière fenêtre est d’un dessin très pur et très élégant ; elle est vraiment remarquable.

A l’intérieur, sur un jambage de fenêtre, dans la côtière Nord, se voit un écusson ancien gravé dans l’ébrasement des pierres de l’appareillage ; c’est très probablement l’écusson des Chauvel de la Fontaine (La Chèze). L’écusson est gravé sur une pierre de l’appareillage d’une fenêtre qui paraît remonter au 15e siècle ou au début du 16e siècle ; mais l’écusson a pu être sculpté après la construction de la fenêtre), d’argent à 3 branches de chêne englantées de sable, posées en fasces. Un autel de la chapelle était dédié à la Sainte Vierge.

Vers 1925, la chapelle désaffectée est divisée en deux étages par un plancher sur la moitié de sa longueur ; à l’étage supérieur avait été aménagé un petit oratoire. On voyait jadis dans cet oratoire des stalles d’un certain mérite qui paraissaient être du 16e siècle. Elles ont été vendues depuis. La charpente, assez remarquable, paraît contemporaine de celle de l’église abbatiale de Paimpont.

Une des curiosités de la chapelle consiste dans la présence de cinq à six pots acoustiques encastrés dans un des murs. De ces pots acoustiques destinés à éviter les résonances désagréables, on ne connaît actuellement que bien peu d’exemples encore en place.

Vers le chevet, au rez-de-chaussée, une petite manivelle pourrait, selon la remarque de M. le chanoine Mathurin, avoir servi à actionner un rideau pour masquer une fenêtre ou même peut-être pour isoler le choeur, ainsi que l’on fait dans quelques ordres religieux, pendant la célébration de l’office.

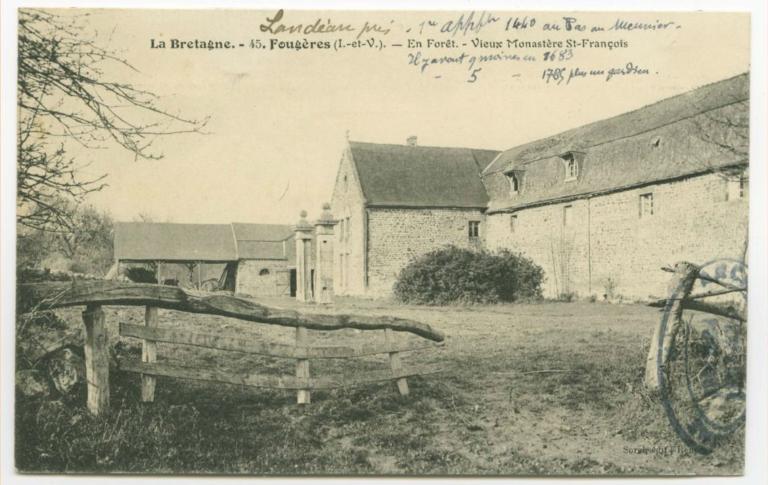

Façade sur la Cour.

La partie inférieure doit appartenir au 15e siècle. La façade a par ailleurs visiblement été remaniée. Elle comportait six frontons à l’étage mansardé ; au premier étage six petites fenêtres devaient probablement éclairer un long couloir ; au rez-de-chaussée trois portes en anse de panier, avec chanfreins abattus en gorge et relevés en contre-pointe au milieu de l’arcade ont bien le même aspect que certaines portes des grosses tours du château de Fougères, lesquelles sont du 15e siècle. M. le chanoine Mathurin, curé-doyen de Saint-Sulpice, pense que cette façade devait vraisemblablement être précédée d’un cloître. Un mur dont on voit encore les traces au ras du sol, parallèlement à la façade, devait supporter les colonnes. Un grand nombre de pierres moulurées, toutes semblables, dont quelques-unes servent aujourd’hui de socles aux poteaux d’un hangar de la ferme, doivent provenir de ce cloître disparu.

Il est probable que la galerie couverte qui courait le long de la façade devait aux deux extrémités se retourner perpendiculairement, d’une part contre la chapelle, et d’autre part le long d’un bâtiment disparu, démoli par M. Madiot qui le remplaça par un élégant pavillon beaucoup moins long. Le cloître devait ainsi avoir une certaine ampleur ; il se prolongeait peut-être jusqu’au mur qui fermait la cour.

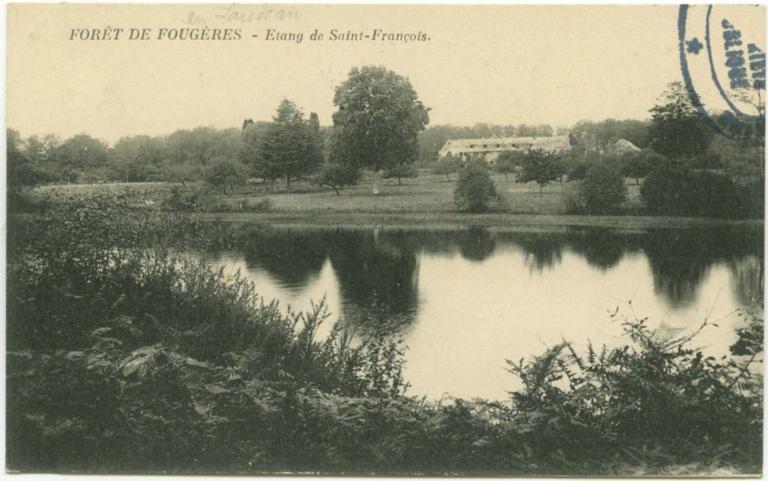

Façade sur l’étang.

L’aspect de la façade sur l’étang peut faire illusion sur la date de sa construction : les chanfreins en gorge des petites fenêtres des cellules du premier étage, la forme en anse de panier des voûtes des ouvertures du rez-de-chaussée pourraient porter à croire à l’ancienneté de la façade. Mais si l’on considère la toiture à la Mansard qui implique pour le moins un remaniement au 17e siècle ; si l’on porte attention au caractère d’unité de la façade qui semble faite d’un seul jet ; si l’on considère l’excessive simplicité de l’appareillage des ouvertures du rez-de-chaussée où l’on n’aperçoit ni moulure ni chanfrein, sauf à la porte du milieu dont l’arête est abattue en gorge ; si l’on remarque encore que la gorge de cette porte ne se relève pas en contre-pointe au milieu du cintre, et que la rose ovale qui la surmonte n’est même pas chanfreinée, bien qu’elle appartienne au même appareillage ; si l’on examine enfin la couleur de certaines pierres qui semblent relativement neuves ; si l’on pense à tout cela on devient hésitant ; on n’ose plus attribuer une date ancienne à cette façade.

Et si l’on se rappelle qu’à la fin du 17e siècle et au début du 18e les ouvertures en anse de panier sont fréquentes ; et qu’à Fougères notamment elles furent à cette époque en grande vogue, on est amené à supposer que toute la façade est de la fin du 18e siècle ; avec cette restriction cependant que les fenêtres du premier étage, en partie tout au moins, furent construites avec des pierres de remploi provenant d’un édifice plus ancien. La façade a d’ailleurs belle apparence avec ses six frontons, ses treize petites fenêtres carrées qui aéraient les cellules des moines, et les onze fenêtres et les deux portes du rez-de-chaussée, voûtées, comme nous l’avons dit, en anse de panier. A une extrémité, le chevet droit de la chapelle fait une légère saillie sur le grand corps de logis. A l’autre extrémité le pignon d’un pavillon paraissant ancien formait également saillie. Dans ce pignon ont été pratiquées des ouvertures relativement modernes.

Les alentours.

La cour d’honneur du couvent, dans laquelle se trouvait le cloître, et à laquelle on accédait par une avenue, était fermée par un haut portail qui lui aussi paraît être du 17e ou du 18e siècle.

Au bout de l’avenue une petite maison pouvait servir de loge au Frère portier. Un oratoire de dimensions fort restreintes se trouvait au bord du chemin dans la direction du moulin ; il était encastré dans le mur de l’enclos, et sa façade était ouverte, défendue seulement par des barreaux de bois. Un autel était surmonté de la statue de saint François d’Assise. Il devait y avoir aussi une statuette de la Vierge, car cet oratoire est parfois appelé : « Chapelle de Bon-Secours ».