Souvent rénovés en habitation ou tout simplement laissés à l’abandon, les moulins sont de moins en moins visibles dans le paysage fluvial.

Pourtant, ce patrimoine en partie oublié est au cœur des réflexions confrontant des usages et des politiques publiques qui ont fortement évolué depuis une quinzaine d’années. Les infrastructures hydrauliques des moulins à eau sont effet des freins potentiels à la libre circulation des espèces aquatiques (notamment pour leur reproduction) et des sédiments, indispensable à la préservation du bon état écologique des cours d’eau.

Cette libre circulation des espèces est déjà un enjeu de la loi de 1865. Si des dispositifs doivent être installés pour franchir les ouvrages hydrauliques sur les rivières classées, l’obligation n’est que rarement respectée pour les moulins d’Ancien Régime et n’est pas adaptée aux grands ouvrages hydrauliques mis en place à la fin du XIXe siècle.

Plus d’un siècle plus tard, en 1984, la loi relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles réaffirme néanmoins la nécessité de classement des rivières et la libre circulation des espèces, octroyant un délai de 5 ans aux propriétaires de moulins pour la mise en conformité des dispositifs. Mais contrairement à la loi de 1865, aucune indemnisation n’est prévue pour la construction des dispositifs de franchissement. Au final, très peu de mises en conformité sont effectuées.

En 2000, une directive de l’Union européenne vient appuyer l’obligation pour tous les Etats membres de restaurer le bon état des milieux aquatiques. Transposée notamment dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, elle introduit la notion de continuité écologique comme étape indispensable pour retrouver un bon état écologique des cours d’eau. Elle encourage ainsi à contourner, modifier ou supprimer ce qui fait « obstacle » à l’écoulement.

Par ailleurs, l’eau en amont des ouvrages hydrauliques est ralentie voire arrêtée, entrainant la diminution de la teneur en oxygène et l’augmentation des températures, ainsi que l’arrêt de l’écoulement des sédiments, provoquant le remblaiement de la rivière par les alluvions. À l’inverse, en aval des ouvrages hydrauliques, l’eau est suroxygénée et le courant emporte petit à petit les berges.

Les infrastructures hydrauliques des moulins (barrages, déversoirs et chaussées) sont ainsi soumises à de nombreux remaniements ou aménagements, elles sont parfois aussi arasées, alors que la plupart sont présents depuis plusieurs siècles.

Face à ces disparitions, l’étude d’Inventaire des moulins et de leurs infrastructures hydrauliques est d’autant plus nécessaire, pour garder trace d’un patrimoine ancien et sensibiliser les différentes parties prenantes sur le territoire

Méthodologie :

Un état des lieux archivistique est réalisé à partir du cadastre ancien du début du XIXe siècle, de plans et cartes anciennes, majoritairement du XVIIIe siècle, et à travers l’étude des documents d’archives (dès le XIVe siècle pour les moulins les plus anciens).

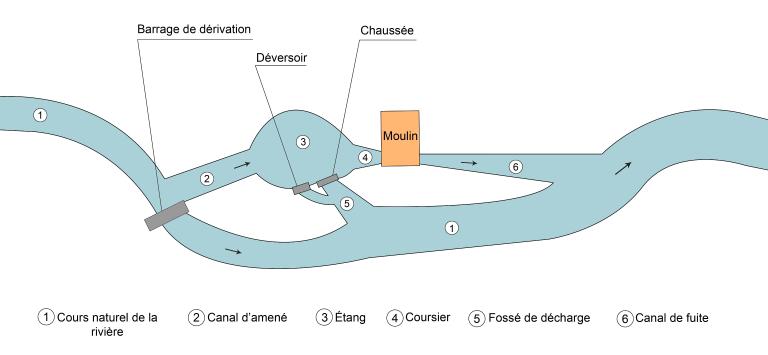

Des observations in situ, documentant les bâtis encore en élévation ainsi que les infrastructures hydrauliques, sont réalisées. La description systématique de ces dernières s’appuie sur un vocabulaire spécifique (schéma) :

- Barrage de dérivation : barrage permettant de détourner un cours d’eau vers le canal d’amené ; un déversoir ou des vannes de décharges peuvent être installés sur le barrage.

- Canal d’amené (ou canal de dérivation) : canal permettant à l’eau d’être amené au moulin.

- Chaussée (ou pêcherie) : barrage en amont du moulin permettant de créer un étang ou bien de réguler le niveau de l’eau grâce à des vannes de décharge.

- Attache : chaussée barrant l’intégrité du cours d’eau.

- Coursier : canal, plus court que le canal d’amené, parcourant la distance entre la chaussée et la roue ; si la roue ne se trouve pas dans une chambre d’eau, alors le coursier s’étend jusqu’à la roue

- Saut d’eau : coursier amenant l’eau en hauteur pour alimenter une roue à augets

- Canon à eau : saut d’eau fermé sur les 4 côtés, utilisé principalement pour les roues horizontales.

- Chambre d’eau (ou chambre de la roue) : pièce dans laquelle se situe la roue.

- Canal de fuite : canal permettant à l’eau de rejoindre la rivière après avoir actionnée la roue

- Déversoir : ouvrage permettant de réguler le niveau de l’eau sans vannes.

- Fossé de décharge : canal après un déversoir ou une vanne de décharge ramenant l’eau à la rivière en aval du moulin.

- Vannage de décharge : ensemble de vannes permettant de réguler le niveau de l’eau en amont du moulin.

- Vanne motrice : vanne fermant ou ouvrant l’accès à la roue ; elle peut se trouver avant, dans ou après le coursier.

En regard des informations mobilisées et collectées, quelques moulins sont étudiés plus avant, et des analyses sont réalisées à l’échelle de certains cours d’eau.

Périmètre d’étude :

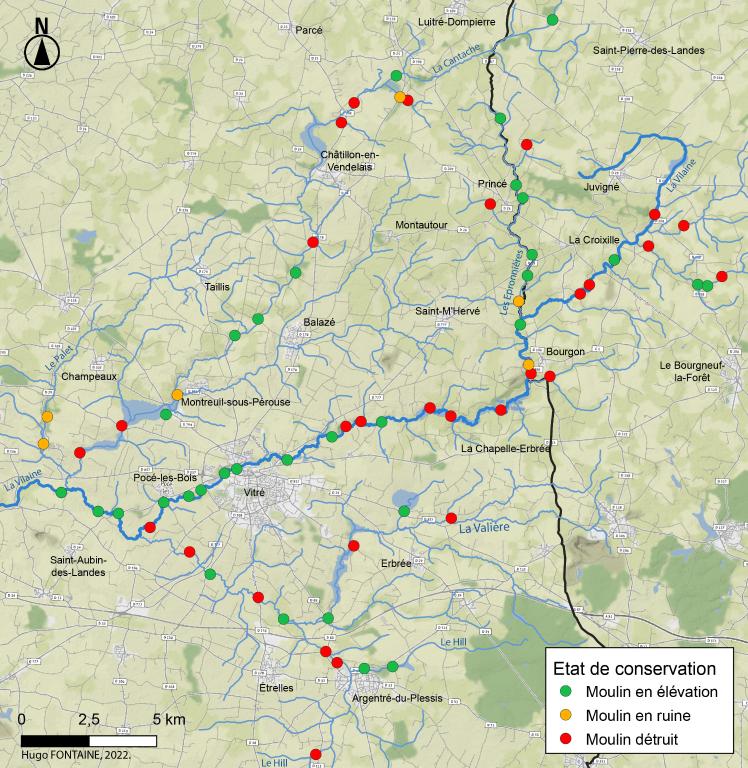

L’étude se concentre sur le bassin hydrographique de la Haute-Vilaine, qui regroupe cinq cours d’eau principaux - la Vilaine, la Cantache, la Valière, le ruisseau du Hill et le ruisseau des Epronnières - à cheval sur les départements de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne.

Le corpus comprend 67 moulins à eau (52 en Ille-et-Vilaine et 15 en Mayenne / carte) sur les 21 communes traversées par les 5 cours d’eau. Parmi eux : 32 moulins en élévation (dont 26 en Ille-et-Vilaine), 29 détruits (20 en Ille-Vilaine) et 6 en ruine (6 en Ille-et-Vilaine).

L’opération d’Inventaire des moulins du bassin hydrographique de la Haute-Vilaine est réalisée dans le cadre d’un master recherche en Archéologie, entre 2020 et 2022. Elle s’appuie sur un stage effectué au sein du service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne de janvier à juin 2022. Le partenariat Université-Région Bretagne induit la finalisation d’un mémoire, Les moulins hydrauliques à l’époque moderne : l’exemple du bassin-versant de la haute Vilaine, en plus des notices et dossiers d’Inventaire.