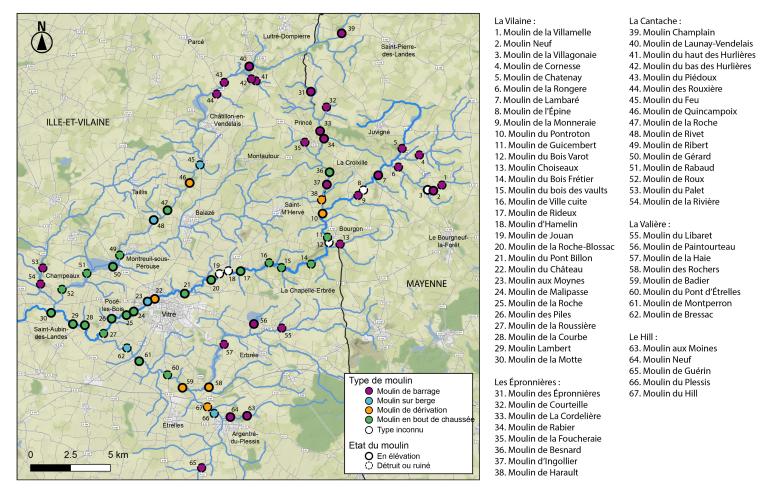

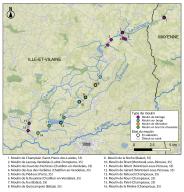

Les 67 moulins hydrauliques de l’étude (52 en Ille-et-Vilaine et 15 en Mayenne) se répartissent sur 16 communes bretonnes et 5 mayennaises. Leur étude permet de les qualifier selon leur ancienneté, leur fonction, ou encore la typologie de leurs infrastructures hydrauliques et leur état de conservation.

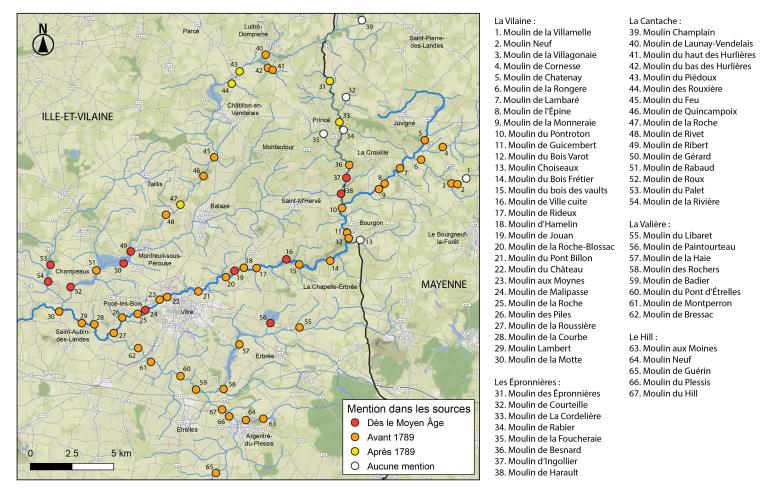

Des moulins datant pour la majorité de l’Ancien Régime (carte 1) :

56 moulins (83,5%) sont mentionnés dans les archives avant 1789, et même 11 dès le Moyen Âge, 5 seulement (7,6%) à partir du XIXe siècle et 6 (8,9%) ne le sont dans aucune.

Les plus anciens sont les moulins d'Ingollier (Saint-M'Hervé, 35) et d'Harault (Saint-M'Hervé, 35), mentionnés dès 1304. Néanmoins, la date de première mention ne signifie pas que le moulin a été construit à cette date. Ainsi, la construction des moulins peut remonter de plusieurs siècles avant la première mention archivistique. Par exemple, la mention de 1418 du moulin de Malipasse peut renvoyer à une construction dès le XIIIe siècle.

Si l’on considère uniquement les moulins encore en élévation, les constructions les plus anciennes semblent remonter au XVIe-XVIIe siècle, comme le moulin aux Moines (Argentré-du-Plessis) et celui de Ribert (Montreuil-sous-Pérouse). Cependant, la plupart des moulins en élévation ont subi des reconstructions ou des réaménagements dès la seconde moitié du XIXe siècle, comme en témoignent les matériaux (alternance de briques et de pierres, briques uniquement) utilisés notamment pour l’encadrement des ouvertures (moulin de Paintourteau, Erbrée ; moulin de la Courbe, Pocé-les-Bois).

Des moulins en grande partie détruits ou mal conservés (carte 2) :

29 moulins sont détruits (43,3%), 6 en ruine (9%) et 32 seulement sont encore en élévation (47,7%).

Les aménagements hydrauliques du XXe siècle sont en partie responsables des disparitions : la construction des plans d'eau de la Cantache, de la Valière et de la Vilaine ont par exemple entrainé la noyade de plusieurs d’entre eux. A cela s’ajoutent la défonctionnalisation d’autres moulins et leur abandon, avec l’évolution des usages et des pratiques.

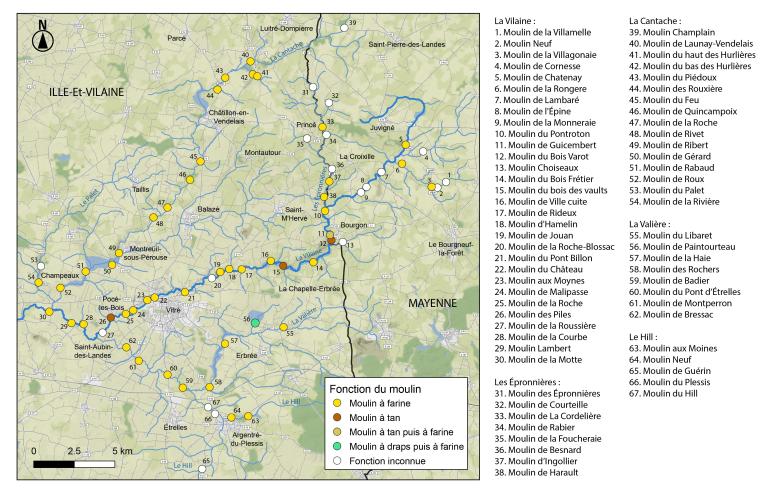

Des moulins à farine très présents (carte 3) :

43 moulins du bassin hydrographique sont des moulins à farine, et 2 autres ont été reconvertis pour moudre le grain. De ce fait, 67% des moulins servent à approvisionner la population en farine, et même 93% si on exclut les types « indéterminés » du ratio (la fonction de 19 moulins est en effet inconnue, mais ils étaient probablement destinés au même usage) .

Néanmoins quelques moulins sont utilisés pour d'autres activités. Sous l'Ancien Régime, 4 moulins (6%) broient l'écorce pour obtenir du tanin et ainsi fournir les tanneurs de Vitré, situés exclusivement sur la Vilaine : les moulins de Guicembert, du Bois-Varot, du bois des Vauls et des Piles. A la fin du XIXe siècle, ils ne sont néanmoins plus que 3. Au XVe siècle, la Valière compte également un moulin à draps - celui de Paintourteau - néanmoins reconverti en moulin à farine de manière certaine dès le XVIIIe siècle.

La caractérisation des moulins par leurs infrastructures hydrauliques (carte 2) :

Ce sont les infrastructures hydrauliques attachées aux moulins qui permettent de déterminer une typologie fine des moulins du bassin.

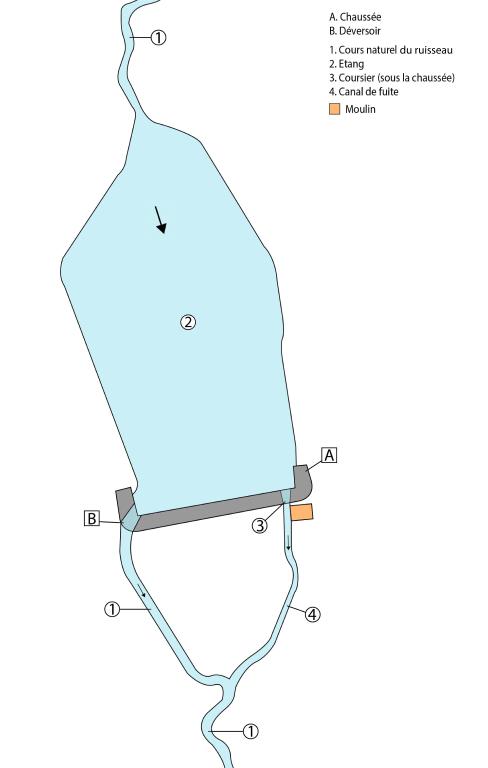

Le moulin de barrage (schéma 1) a pour caractéristique principale la présence d'un étang en amont du moulin. Ce dernier permet de stocker l'eau pour un usage ultérieur ou alimenter un moulin même lorsque le débit du cours d’eau est trop faible. L'étang est créé grâce à une chaussée, en forme de U, barrant perpendiculairement le cours d'eau.. A l'angle du U, un ou plusieurs déversoirs et parfois une vanne de décharge permettent d’éviter le débordement de l'étang. La voie pour accéder au moulin est généralement au sommet de cette chaussée. Une vanne motrice permet à l'eau de s'écouler dans le coursier et de venir actionner la roue du moulin. Le canal de fuite rejoint le ou les fossés de décharge pour reformer le cours d'eau. Le moulin le plus représentatif de cette typologie est le moulin du Palet (Champeaux).

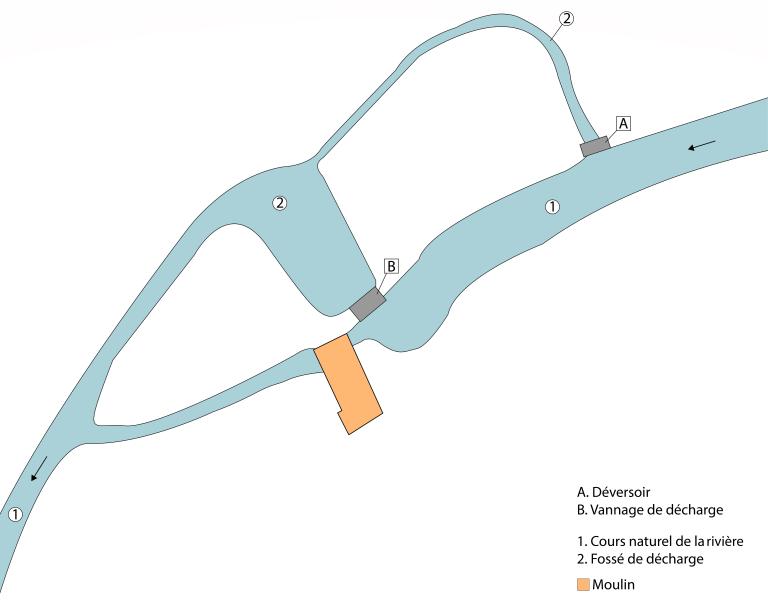

Le moulin sur berge (schéma 2) mobilise peu d'infrastructures hydrauliques. Il est construit sur les berges de la rivière, la roue directement dans le courant. Une vanne motrice bloque l'eau quand le moulin n'est pas en activité. Les berges sont maçonnées en amont et en aval de la roue pour éviter leur détérioration. Pour pallier le risque de crues hivernales, un déversoir et/ou une chaussée avec un vannage de décharge se situent en amont, placés perpendiculairement au cours d'eau, et leur fossé de décharge rejoint la rivière en aval du moulin. Le moulin le plus représentatif de cette typologie est moulin de Rivet (Montreuil-sous-Pérouse).

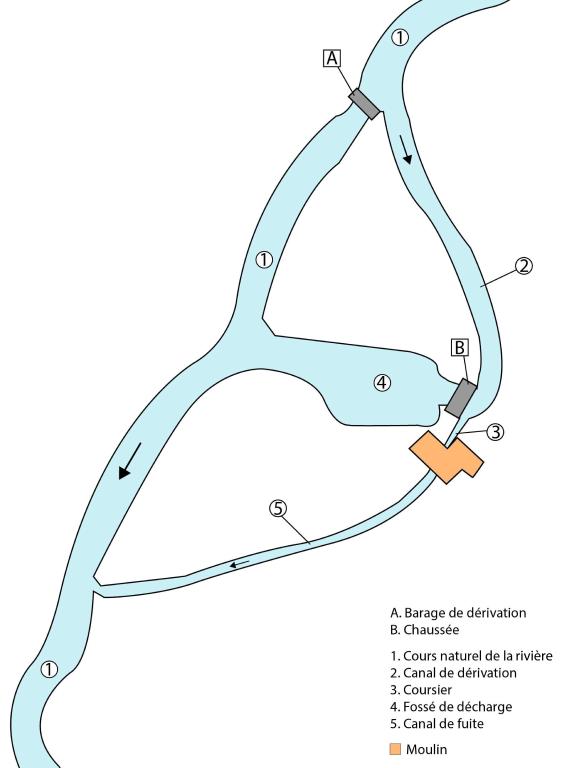

Le moulin de dérivation (schéma 3) nécessite à l’inverse de nombreuses infrastructures hydrauliques. Un barrage de dérivation barre la rivière et détourne l'eau dans un canal d'amené, qui peut mesurer jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Une chaussée avec des vannes de décharge, ou un déversoir, est placée perpendiculairement à ce canal : l'eau circule alors dans le coursier, qui parcourt les derniers mètres jusqu'à la roue du moulin. Le canal de fuite rejoint le fossé de décharge et le cours naturel de la rivière en aval du moulin. Le moulin le plus représentatif de cette typologie est celui de Pont Troton (Saint-M'Hervé).

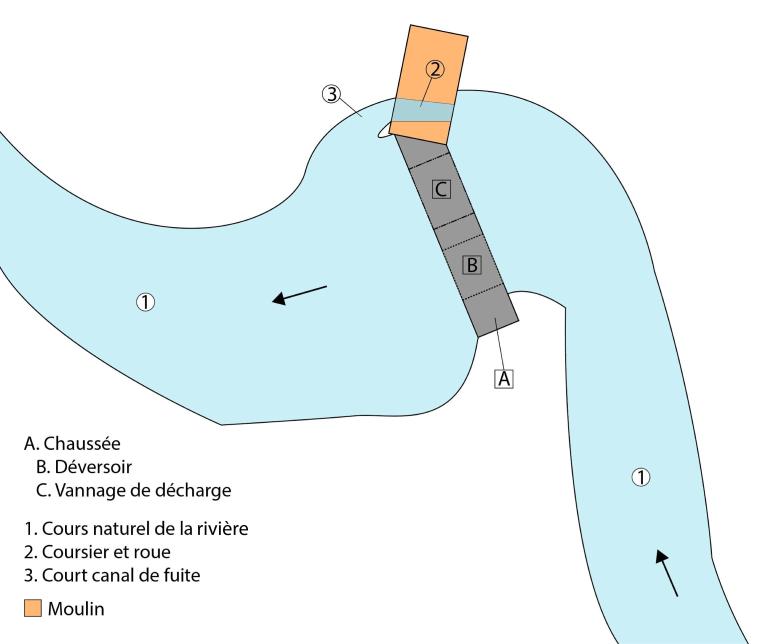

Le moulin en bout de chaussée (schéma 4) se caractérise par la présence d’une grande chaussée barrant toute la rivière, l’édifice se situant soit à cheval sur la berge et la chaussée, soit perpendiculairement à la chaussée. Cette dernière possède un vannage de décharge et parfois un déversoir. La présence d'un canal de fuite n'est pas systématique. Les moulins les plus représentatifs de cette typologie sont ceux de la Courbe (Pocé-les-Bois), de la Motte (Saint-Aubin-des-Landes) et de Malipasse (Pocé-les-Bois).

Ainsi 28 sont des moulins à barrage (41,7%), plutôt présents en amont des cours d’eau, 5 sur berge (7,4%), 7 de dérivation (10,4%), et 22 en bout de chaussée (32,8%), généralement en aval. 5 moulins n'ont pas de type connu.