Aux origines du lycée Pierre Mendès-France : le centre de préapprentissage pour former les ouvriers du bâtiment

Après la Seconde Guerre mondiale, fonctionne à Rennes, 14, rue d'échange, un centre d'apprentissage connu sous le nom "d'Ecole des métiers du bâtiment". Il avait été précédé d'une école de préapprentissage, d'abord installée 40, rue Vasselot. Celle-ci accueillait des enfants de 12 ans, pendant 18 mois, avant qu'ils soient placés comme apprentis chez un patron.

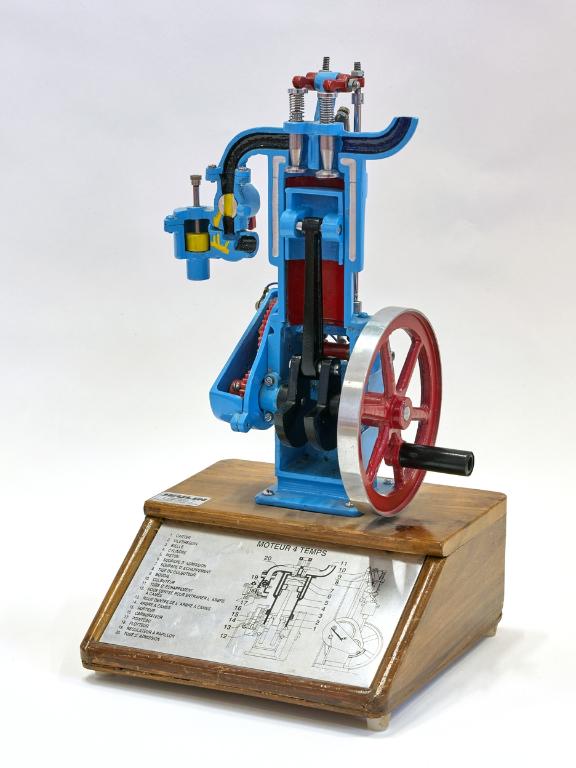

Dans la revue La Bretagne touristique (numéro du 15 avril 1924), Octave-louis Aubert, sous le pseudonyme de Jean Sannier, publie les propos de l'architecte Emmanuel le Ray (1959-1936), architecte de la Ville de Rennes, de 1894 à 1832. Il présente entre autres les objectifs de cette école, de création récente : " (...) si nous tenons à ce que Rennes devienne vraiment une grande et belle ville, il nous faut des ouvriers. Nous n'en trouverons plus dans quelques années si nous n'en formons pas nous-même. (...) Celui qui veut être quelqu'un dans sa partie, devenir un chef, doit posséder des connaissances sérieuses. C'est pour cela qu'avec mon confrère et ami M. Laloy, nous avons organisé à Rennes un atelier-école d'apprentissage dont le directeur est un artiste modeste autant que parfait : Godet, le décorateur du Panthéon Rennais.". Au fil de l'interview, il est question des enseignements, et des espaces qui leurs sont dédiés : "trois ateliers de zinguerie, tôlerie, plomberie ; de menuiserie et petite charpente ; de serrurerie de bâtiment et de forge. Mais dans cette école nous n'enseignons pas que la technique, nous nous efforçons également de compléter l'instruction générale de l'apprenti (...)". Il évoque enfin "son" "petit musée technique pour l'enseignement des métiers du bâtiment", implanté alors dans une aile de l'école des Beaux-Arts, "avec la collaboration de M. Nitch."

Le centre d'apprentissage s'installe ensuite rue d'Echange, sur le site de l'ancien presbytère Saint-Etienne, occupé par une école primaire de garçons, dans des bâtiments construits en 1938 par l'entrepreneur Charles Rallé. Un espace y est alors dédié au "musée E. Le Ray".

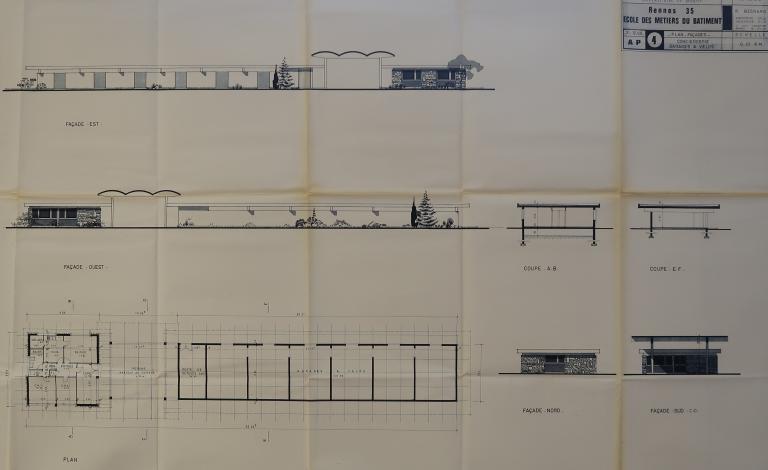

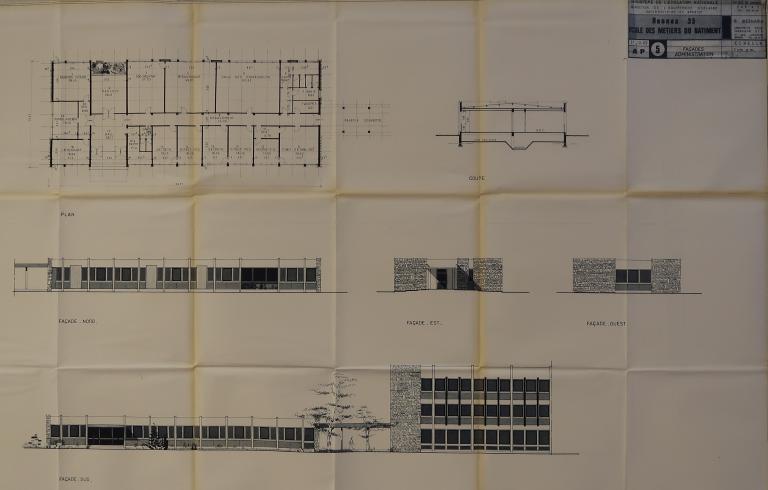

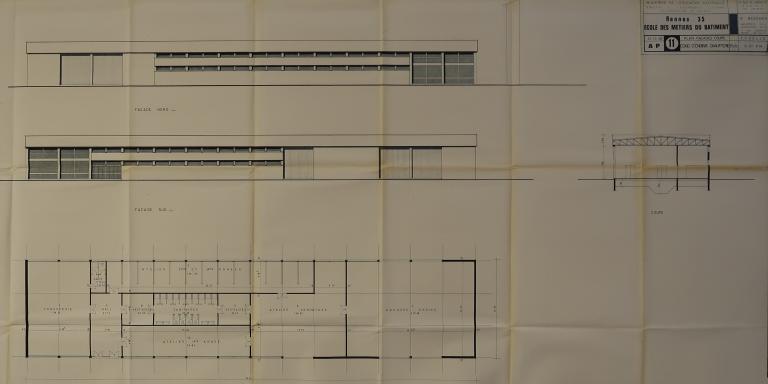

Construction de la nouvelle "école des métiers du bâtiment avec CET annexé", selon les plans de Roger Besnard et selon des principes de construction industrialisée

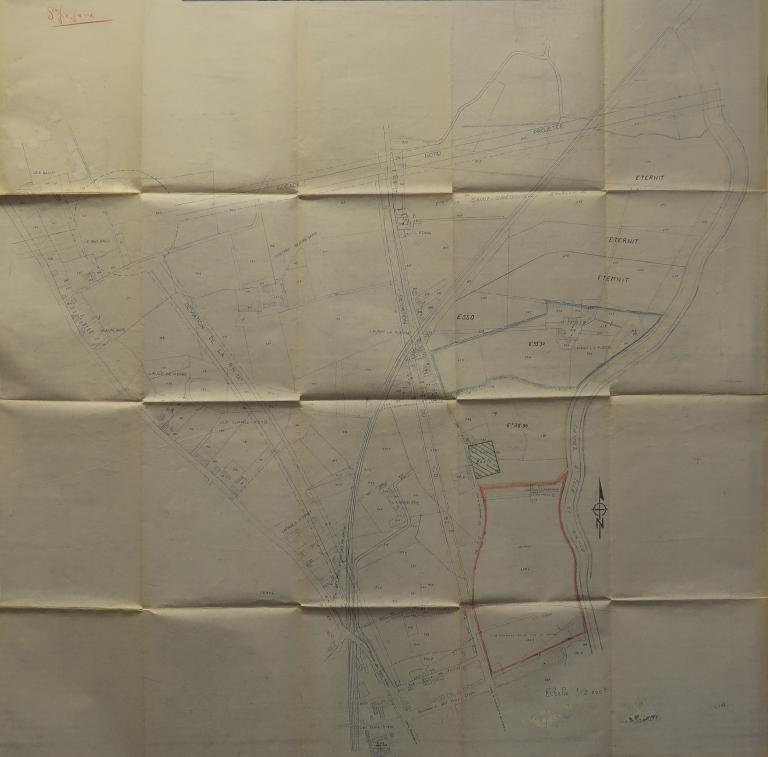

Au milieu des années 1960, faute d'espace suffisant pour accueillir des élèves plus nombreux, un déplacement de l'école est envisagé. Un projet d'implantation du "Centre de formation des apprentis du bâtiment" est étudié par les architectes S. Coirre et H. Glotin (plans datés de 1966), au 42-44, boulevard de Chézy (site de l'actuelle Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne), dans les locaux de l'ancienne usine de fournitures militaire Daisay.

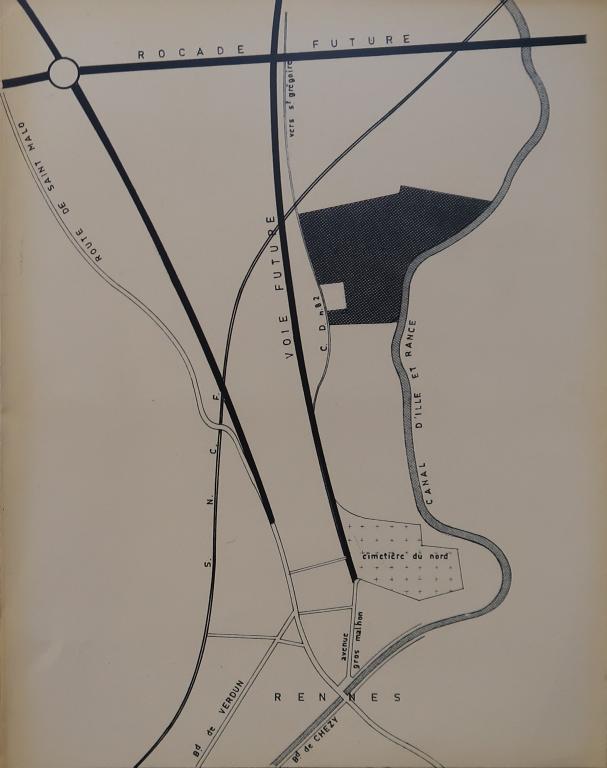

Pourtant, depuis le 26 novembre 1965, vu "l'état lamentable et l'insuffisance notoire de l'Ecole des Métiers du Bâtiment qui fonctionne rue d'Echange", le Conseil municipal de Rennes, a délibéré afin d'obtenir une déclaration d'utilité publique et d'autoriser les expropriations des terrains nécessaires à la construction d'une "véritable école des Métiers du Bâtiment destinée ensuite à devenir un lycée des métiers du bâtiment ainsi qu'un collège d'enseignement technique annexé à cet établissement sur les terrains situés en bordure et à l'est du CD 82 traversant la Zone industrielle de Rennes - Saint-Grégoire."

Une autre délibération précise, quelques mois plus tard (28 avril 1967), que la Ville assurera la maitrise d'ouvrage pour le seul CET, pour lequel elle bénéficiera d'une subvention de l'Etat à hauteur de 87%, la chambre de commerce et d'industrie demeurant maître d'ouvrage de l'Ecole. Lors de cette séance du Conseil, la municipalité désigne Roger Besnard en tant qu'architecte. Elle se rallie ainsi au choix de la CCI (délibération du 13 mai 1967), "étant donné l'imbrication des deux opérations". L'homme de l'art est enfin agréé par le Ministère de l'Éducation Nationale, le 4 août suivant.

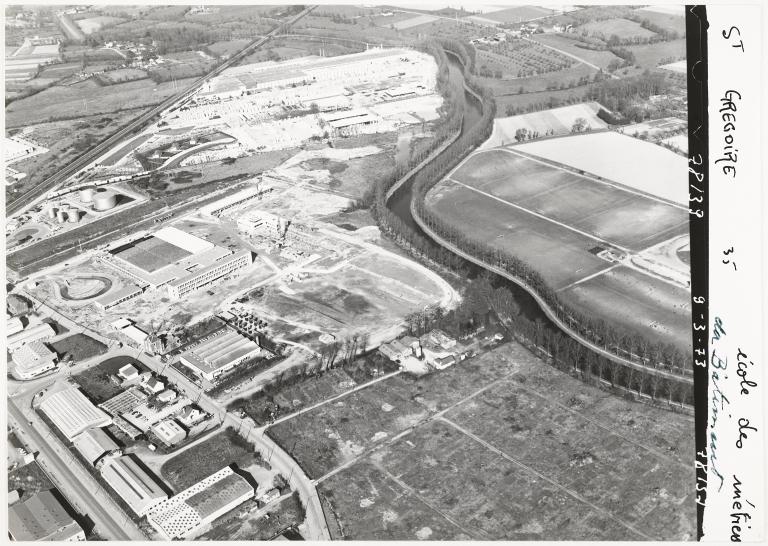

Les terrains choisis, pour une surface totale de 14,7 ha à l'origine, sont situés au nord de Rennes et sur la commune de Saint-Grégoire. Ils proviennent, pour une part, de surfaces alors non utilisées de la Zone industrielle de Rennes-Saint-Grégoire, propriété de la Société d'économie mixte pour l'aménagement de la Bretagne (SEMAEB, aujourd'hui SEMBREIZH) et, pour une autre part, de propriétés privées.

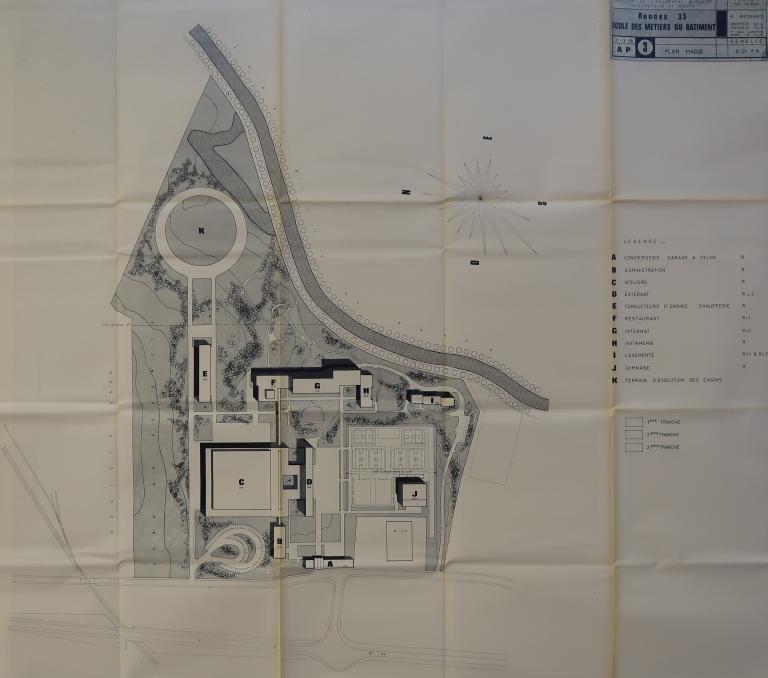

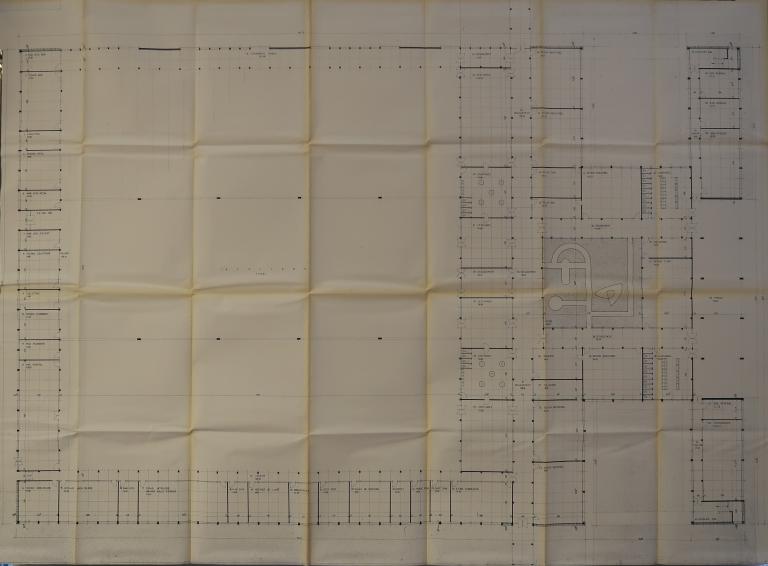

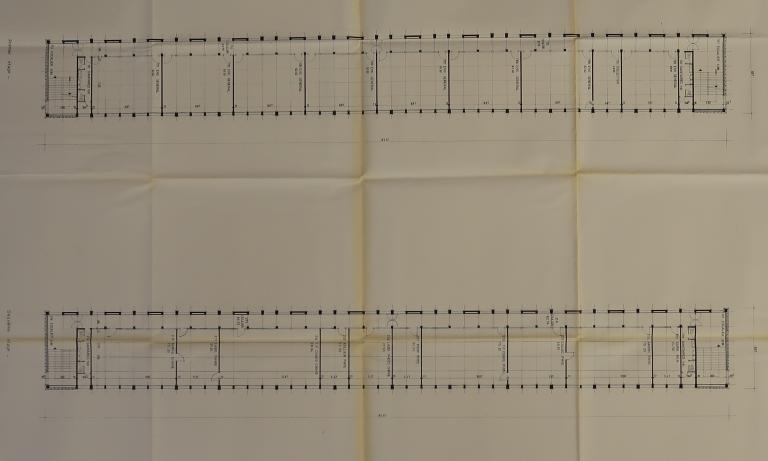

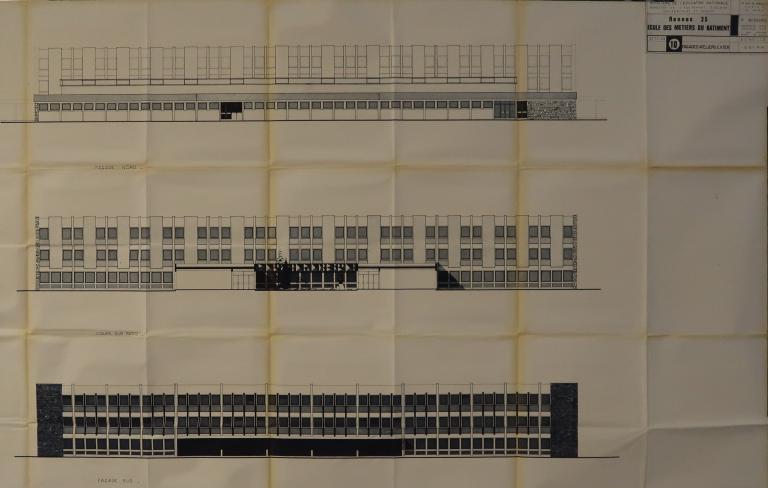

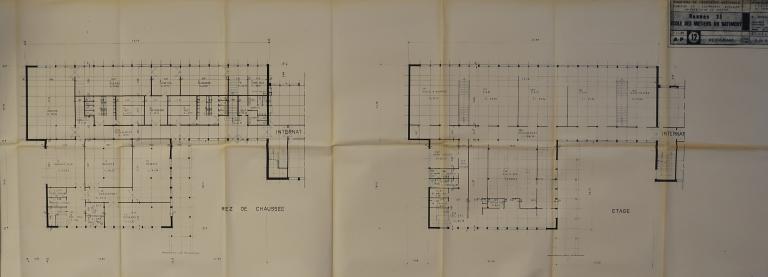

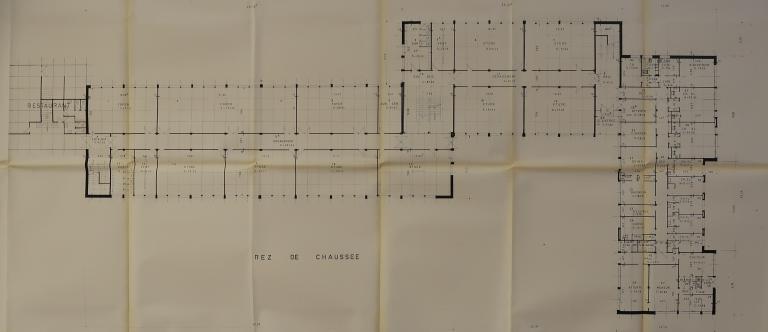

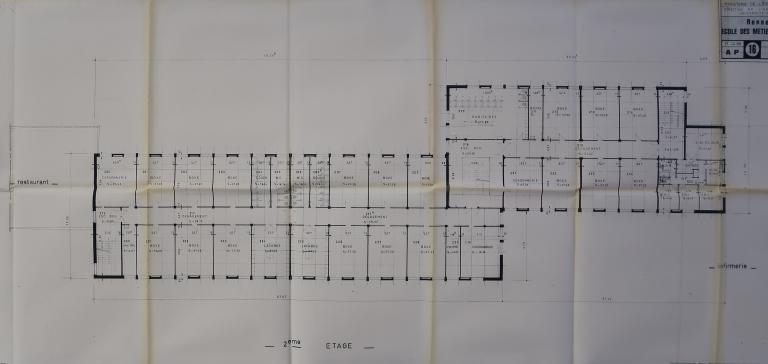

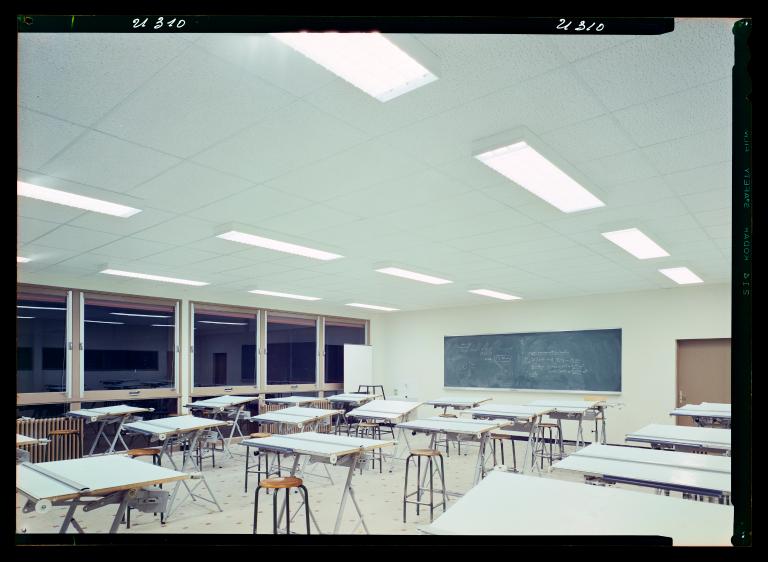

Après avoir approuvé le programme pédagogique de cet ensemble regroupant l'école des métiers du bâtiment et un CET, l'Education Nationale valide le programme technique de construction, le 5 mai 1967. Il s'agit de bâtir un établissement pour 864 élèves, dont 384 internes, 416 demi-pensionnaires et 64 externes.

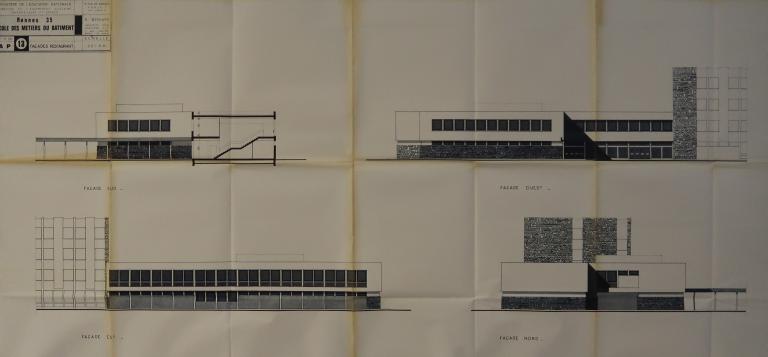

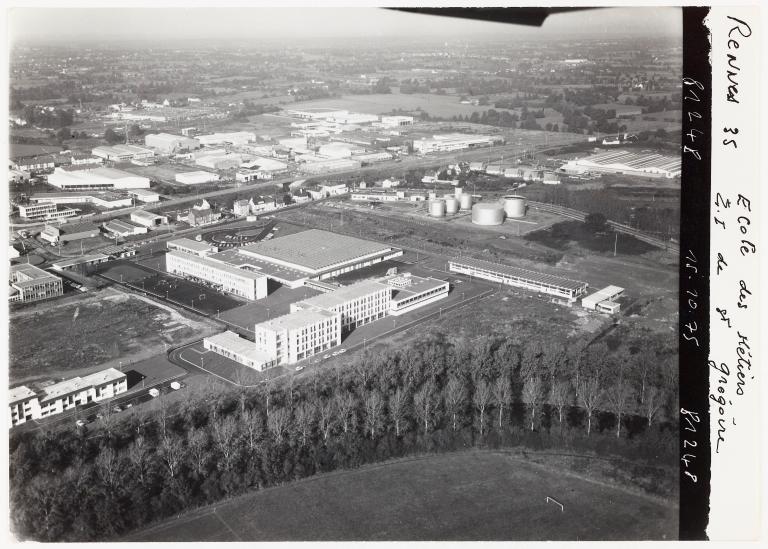

Enfin, le 24 juillet 1968, le Conseil municipal approuve le plan masse proposé, et la clé de répartition du financement des deux opérations - 54 % pour la Ville, 46% pour la CCI. C'est cependant la Ville qui assure seule la coordination du projet. La délibération précise que le contexte environnant a influencé le plan de masse. La présence de dépôts pétroliers de la société Esso a conduit à éloigner le bâti des limites nord de la parcelle et à "une concentration du volume de chaque élément (...) limitée par le désir de séparer nettement l'externat, l'internat et les logements [pour permettre] de réserver des espaces verts relativement importants en plus des cours et des installations sportives."

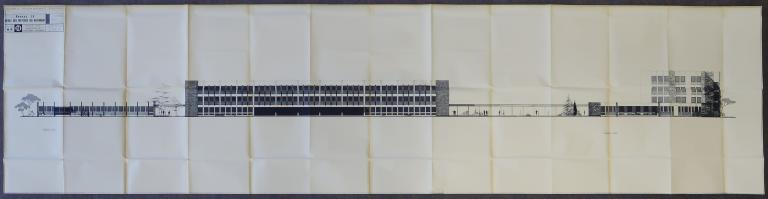

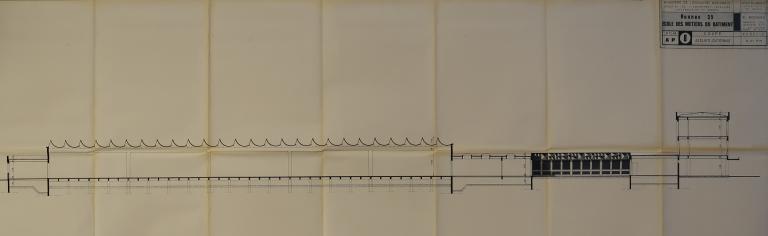

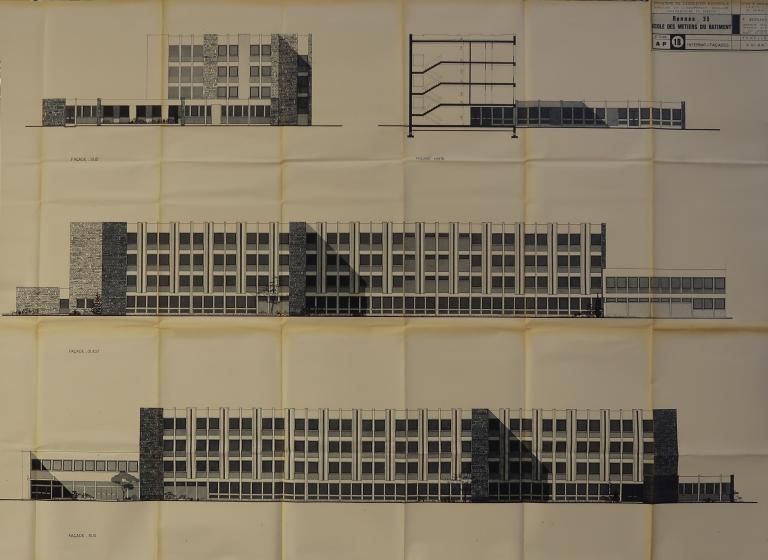

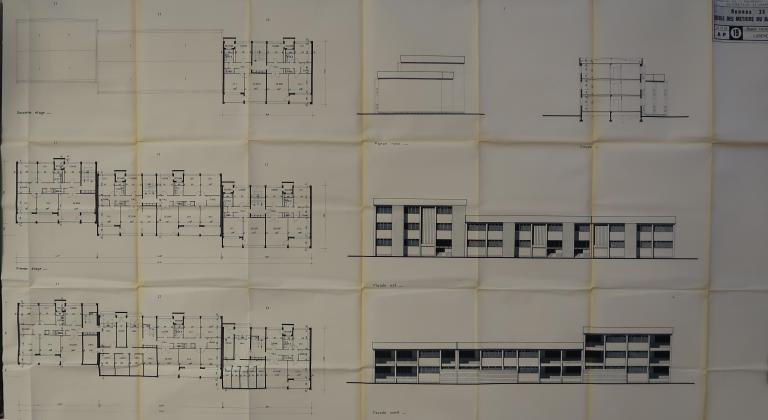

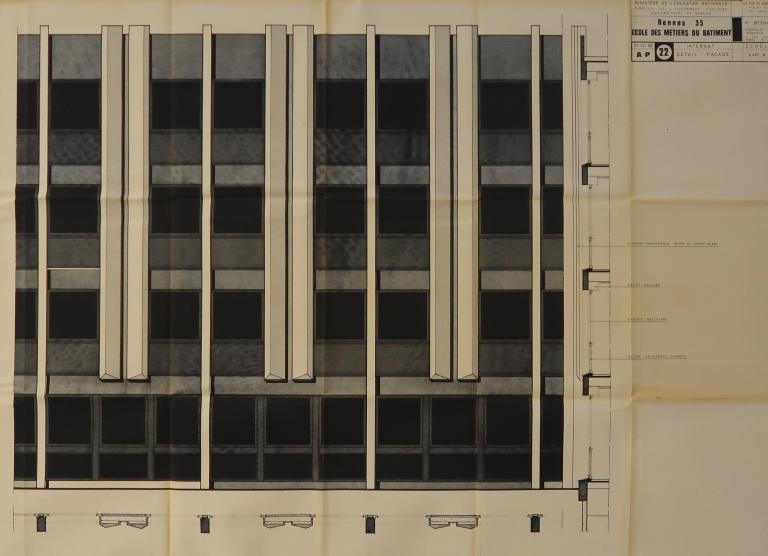

Le 9 octobre 1968, la section spéciale des bâtiments de l'enseignement du Conseil Général des Bâtiments de France approuve le plan de masse, à condition que l'ensemble soit légèrement déplacé vers l'est et que "la zone de sécurité, laissée libre au nord du terrain, soit utilisée comme zone d'évolution des engins". Le 9 octobre suivant, elle approuve les plans en demandant à l'architecte : "de présenter de nouvelles études de façades qui soient la traduction d'un parti de construction affirmé." Le 31 décembre 1969, l'architecte Roger Besnard, qui quelques années plus tôt a succédé à Albert Hec et achevé, en 1968, la réalisation des lycées "classique et moderne" et "professionnel" de Fougères, remet les plans d'avant-projet. Il respecte bien sûr les grands principes de construction édictés par le Ministère, mais introduit quelques originalités dans le plan et dote les ateliers d'une toiture originale, composée de modules en béton concaves. La première rentrée a lieu en 1973.

Le lycée aujourd'hui : restructurations, extensions, construction d'un bâtiment innovant, en bois

Depuis son ouverture, le lycée a connu plusieurs aménagements - réhabilitation du service de restauration ; construction de nouveaux ateliers au nord de la parcelle (bâtiment N), d'un laboratoire acoustique, d'un laboratoire BTS, accolés aux altiers C, au nord-ouest (bâtiments non étudiés) et implantation de nombreux bâtiments modulaires. (Ces éléments ne sont pas étudiés dans ce dossier).

L'intervention la plus marquante, sur le bâti d'origine, est la construction, selon les plans de l'architecte Pierre Brulé, d'un nouveau bâtiment regroupant plusieurs fonctions essentielles : hall d'accueil, administration, externat et CDI, salle polyvalente. Entièrement en bois, il a été livré en 2019 et a coûté 8,25 millions d'euros environ. La Région Bretagne a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SEMBREIZH. Cette construction a recomposé entièrement l'entrée du lycée. Elle lui a donné une nouvelle façade, côté rue, en remplacement des anciennes conciergerie et administration et du garage à vélos qui ont été démolis. Elle a également engendré le déplacement de la sculpture de Francis Pellerin, réalisée au titre du 1% artistique.

En 2019-2020, le lycée comptait 1083 élèves. Depuis 2019 et la réforme du baccalauréat, le lycée propose 9 spécialités pour la "voie générale", la filière STI2D en voie technologique et, pour la voie professionnelle, des formations allant du CAP au BTS ou à la licence professionnelle, dans différentes spécialités du bâtiment (menuiserie ; métallerie ; génie civil (études, architecture et topographie) ; énergétique et climatisation).

Chargé d'études à l'Inventaire