Dénombrement et emplacement

15 croix monumentales et 1 calvaire ont été repérés sur le territoire communal, parmi lesquels 9 croix et le calvaire ont fait l´objet d´un dossier de sélection. Il faudra y ajouter la croix déplacée au nord de la cathédrale. Ces croix et calvaire ne représentent qu´un petit nombre des croix érigées sur le territoire dont certaines sont connues par la documentation, signalées sur le plan cadastral de 1844 ou pour la ville par d´autres sources. Dans son article sur les croix disparues, Bertrand Frélaut n´en signale pas moins de 16, dont certaines figurées sur des dessins, comme la croix des capucins, située à l´entrée de la rampe des capucins (ruelle des capucins), sur le dessin de Robien, ou la croix sur la place Marchais (ex place du Marché), dessinée par Galles avant le construction de la mairie. Ces croix marquent l´espace urbain, remplaçant parfois une chapelle disparue (croix du Féty, et de Saint-Julien, sur le port).

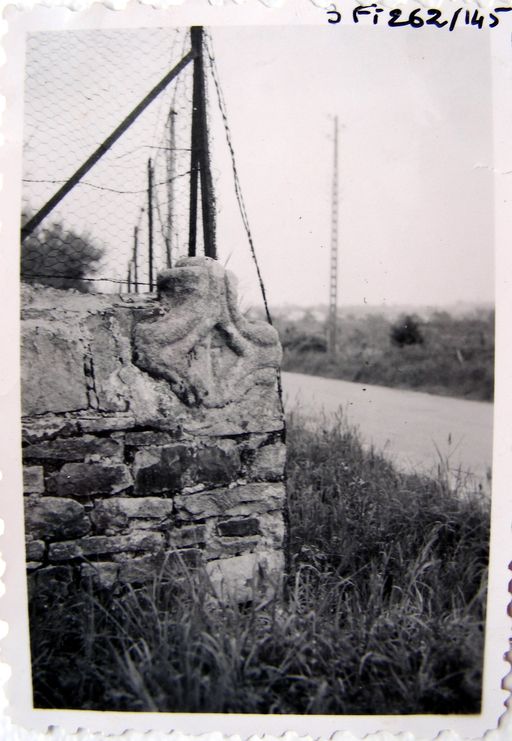

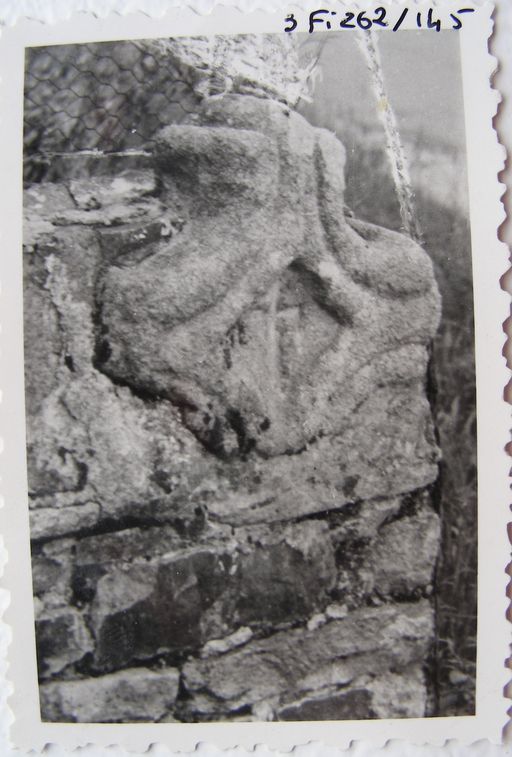

En campagne, les croix de chemin disparues sont également nombreuses, toujours placées le long d´itinéraires anciens : ainsi la croix de Kermesquel, aujourd´hui déplacée à Laroiseau, marquait avec la croix de Kerbigorne (fig. 6) disparue, l´ancien chemin de Plescop. Signalées sur le cadastre ancien de 1845, les croix Jamet et de Kergrain route de Sainte Anne, cette dernière observée par Rosenzweig en 1864 comme un pied de croix portant des armoiries, la croix de Keravy, marquant la limite communale et la croix de Keréliza sur la route de Pontivy, ont toutes disparues. D'autres, telles les croix de Bohalgo ou de Kerizel, ont été mutilées ou brisées lors de déplacements successifs. Parmi celle-ci, celle de Tohannic, proche par sa sculpture de celle de la chapelle du Rohic, photographiée par Thomas-Lacroix vers 1970 n'a pas été retrouvée. De même la croix photographiée par Godineau à la même époque dont le croisillon en losange à bras tréflés évoque plusieurs croix très anciennes repérées sur le canton de Belz. Le corpus actuel est donc fragmentaire et parfois dénaturé avec des périodes qui s'échelonnent du Moyen Âge au début du 20e siècle. Six de ces croix sont isolées en bordure de chemin, mais au moins trois autres sont aujourd´hui englobées dans l´espace bâti. L'une d'entre elles, la croix de Calmont, marque la limite paroissiale au sud de Tohannic (fig.7). Une seule est située dans un hameau (croix de Meudon), mais au moins trois autres marquaient l´entrée d´un hameau (Trussac, Kerpayen, Bohalgo (? incertain, car peut-être déplacée). Le calvaire de Rohic accompagne la chapelle du même nom, tandis qu´à Bernus, une croix a remplacé en 1903 la chapelle détruite.

Datation, historique, auteurs

A l´exception de la croix remplaçant la chapelle de Bernus, datée 1903 et du calvaire de Kerino, daté 1913, aucune autre croix ne porte de chronogramme. Cinq d´entre elles remontent à la période médiévale, mais à l´exception des croix de Calmont et de Kermesquel, toutes ont subi de modifications postérieures (croix de Kerpayen, fig. 8, peut-être taillée dans un ancien menhir, remontée sur un socle au 17e siècle, croix de Kerizel brisée et remontée plus courte dans un socle moderne, croix de Bohalgo, croisillon médiéval remonté sur un fût du 17e siècle). On compte également deux croix pouvant remonter au 15e siècle ou 16e siècle, une croix du 16e siècle, et une datant du 17e siècle. Les autres croix repérées sont postérieures à la Révolution, dont quatre érigées après 1900 (croix remplaçant la chapelle de Bernus, calvaire de Kerino, croix de Kerbiquette et peut-être la croix de Kercécile).

Matériaux

Les croix sont toutes réalisées en granite. Lorsqu´il y a présence de soubassement, il est en pierre de taille sauf dans deux cas tardifs où il est en moellon (Kercécile, fig. 11, Kerbiquette) et deux où il semble remonté en moellon, à Kerpayen et à Bernus. Une croix tardive est en fer forgé (Kercécile) et une autre (Ménimur) présente un Christ en croix rapporté en fonte.

Dimensions

Les dimensions n´ayant pas été systématiquement prises et les croix anciennes remontées ayant parfois été diminuées, il est difficile de formuler un lien entre hauteur et ancienneté. Tout au plus remarquera-t-on que la croix du Rohic, du 15e siècle, est le plus haute des croix (5,55 m.) avec le calvaire de Kerino qui dépasse les 7 mètres : bien que d´époques très différentes (15e et 20e siècle), c´est donc à l´importance qui leur est attribuée, déterminée entre autre par la qualité de leurs sculptures, qu´est due leurs grandes dimensions. Les croix plus modestes sont moins hautes, autour de 2,00 m. pour les croix médiévales sans base.

Structure

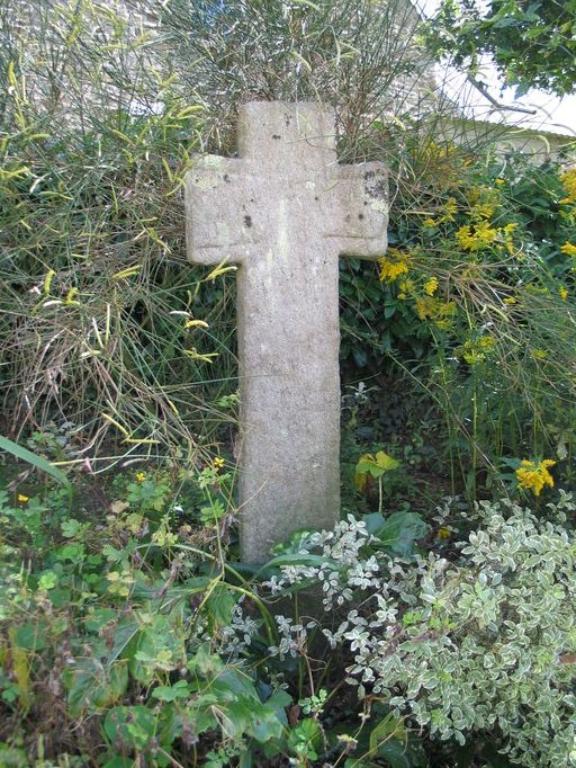

Monolithes, les croix médiévales sont pour la plupart déplacées ou modifiées : seule la croix de Calmont, sans base, est fichée au sommet d´un talus. La croix de Kermesquel n´a pas de base, mais en avait-elle une avant son déplacement ? De même la croix de Bohalgo. Quant aux croix de Kerpayen et de Kerizel, elles sont remontées sur des bases rectangulaires (aux 17e et 20e siècles). Les bras de ces croix sont très courts (croix de Kerpayen, évoquant comme le fût courbe la possibilité d´un menhir retaillé), parfois pattés (croix de Calmont, de Kerizel, de Kermesquel).

Du 15e au 17e siècle, les croix sont édifiées sur un soubassement en pierre de taille (sauf la croix de Bernus), rectangulaire ou carré, parfois surmontées d´un socle monolithe ; les croix sont carrées chanfreinées, à l´exception des croix de Meudon et de Bernus, de section circulaire. Trait proprement morbihannais, les soubassements rectangulaires servent parfois d´autel (croix du Rohic, Kerpayen), mais l´autel peut aussi être ajouté au soubassement (calvaires du Rohic et de Kerino).

Représentation

Les croix médiévales comme à l´habitude ne porte pas de représentation figurée, sauf la croix de Kerizel : croix de corporation, elle est sculptée sur le fût d´une boucharde (fig. 9) ; les bras de la croix de Kermesquel sont simplement soulignées d´une rainure. Seules cinq croix et le calvaire sont ornés d´un décor sculpté. Les plus complets sont ceux de la croix de la chapelle du Rohic (fig. 10) et du calvaire de Kerino. Sur la première, le croisillon en forme de tableau, arbore des figures en bas-relief sur chacune des faces encadrées de colonnettes (disparues) comme sur la croix de Montsarrac à Séné, peut-être du même auteur. Sur la face ouest, le Christ en croix est encadré de la Vierge et saint Jean, tandis que le revers montre une Vierge de Pitié, représentation trèscourante, les côtés étant sculptés des effigies de Saint-Pierre et Sainte Catherine. La date tardive de Kerino lui permet l´utilisation d´autres symboles sur la face principale, le Christ en croix étant accompagné des saints ayant marqué l´histoire de la Ville, saint Patern et saint Vincent Ferrier avec des anges, le revers arborant une Vierge couronnée. Les autres croix montrent simplement le Christ en croix (croix de Trussac, croix de Meudon), parfois rapporté en fonte (croix de Ménimur). Seule la croix au nord du Rohic arbore au revers une Vierge de Pitié.

Conclusion

Parmi les croix médiévales de Vannes se détachent les croix de Calmont et de Kermesquel, malgré le déplacement de cette dernière. La croix de Kerizel en dépit de son remontage a comme grand intérêt la représentation portée qui l'identifie comme croix de corporation.

Pour la période médiévale tardive, la croix de la chapelle du Rohic et celle aujourd'hui déplacée au nord de la cathédrale sont remarquables et représentatives de modèles très en vogue dans le Morbihan aux 15e et 16e siècles. Enfin, le grand calvaire de type finistérien de Kerino est particulièrement mis en valeur par son positionnement surplombant l'entrée sud du port et de la ville.

Photographe à l'Inventaire