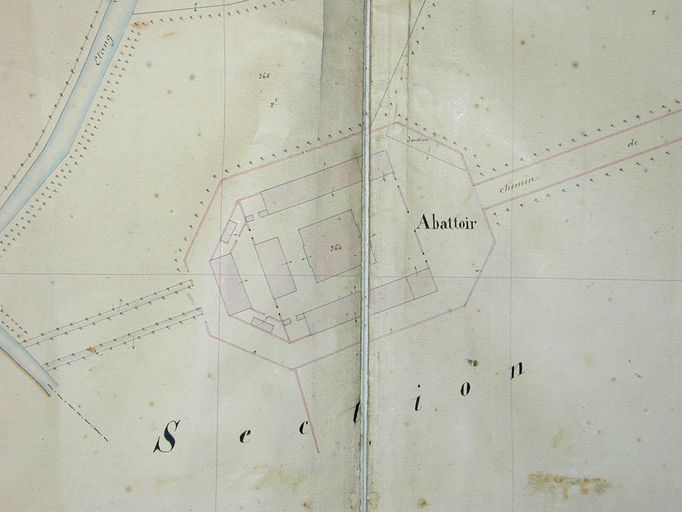

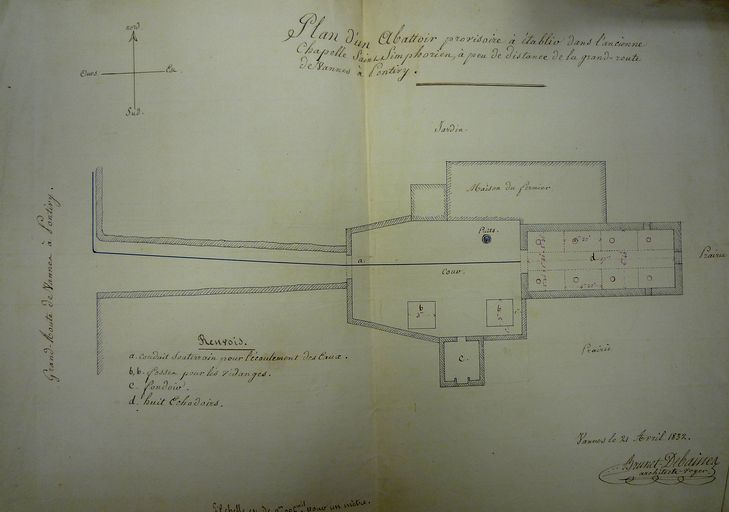

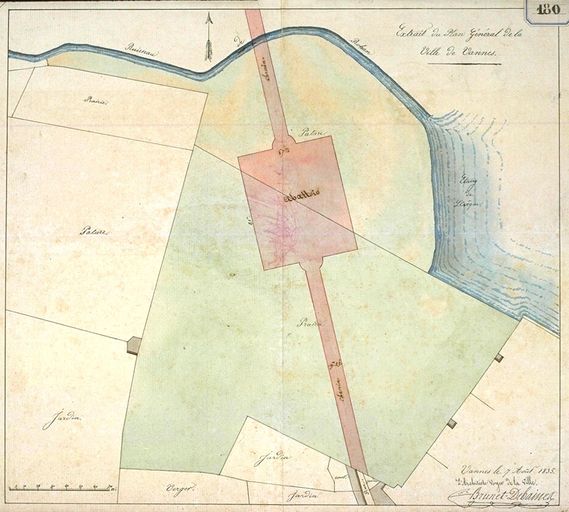

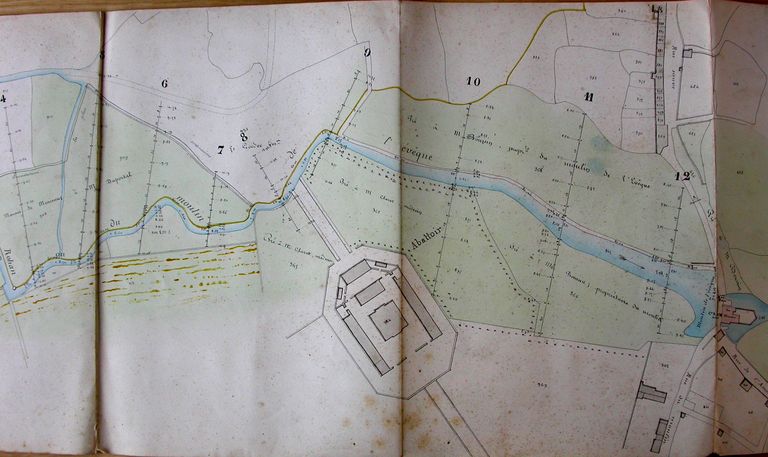

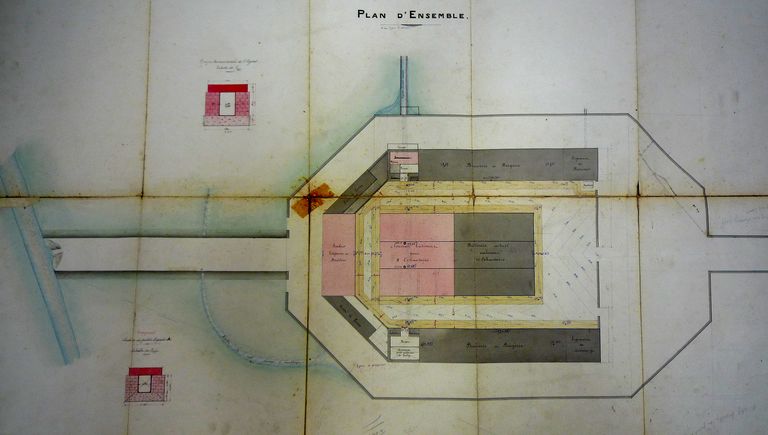

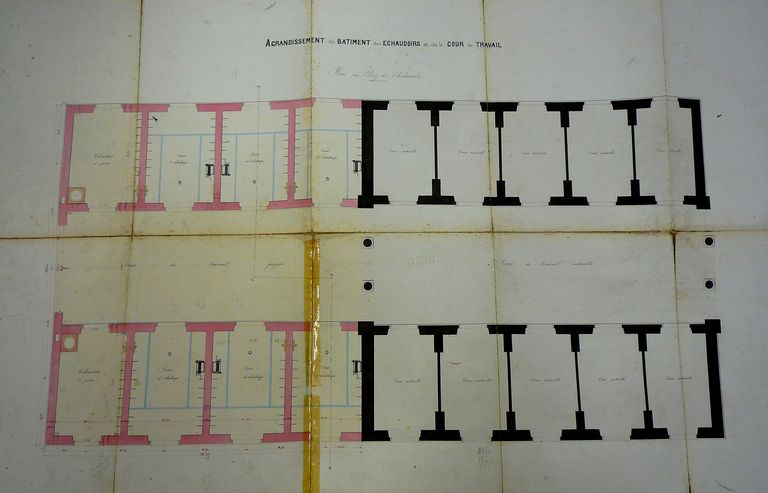

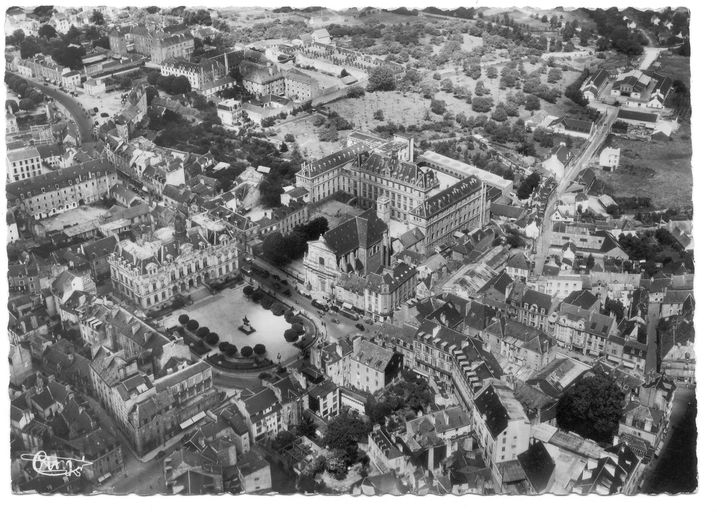

Le premier abattoir municipal est érigé en terrain vierge sur la grande prairie de Nazareth située entre le couvent du même nom et le moulin de Bourg-Maria dit le moulin de l'Evêque, limite nord-ouest de la ville à l'époque ; il est desservi par une voie nouvelle, "le chemin de l'abattoir", créée au milieu de la prairie, en prolongement de la rue du Moulin. Il existe un autre accès, vers le nord, qui enjambe le ruisseau de l'Evêque. Dans ce projet, la ville suit l'exemple de Paris qui en 1810 prend la décision de supprimer les abattoirs particuliers pour les remplacer par des structures publiques mieux équipées. Le projet vannetais est confié à l'architecte Philippe Brunet-Debaines qui rend son projet en 1835, après le choix fait par la ville de s'installer sur le pré de Nazareth qu'elle acquiert au docteur Claret, en se réservant dans ce terrain l'endroit et l'étendue nécessaires. Ce choix ne fut pas sans engendrer les protestations des voisins, propriétaires du moulin de l'Evêque qui craignaient de voir se répandre les immondices de l'abattoir dans leur canal. La construction de l´abattoir démarre en 1838 malgré ces oppositions jugées mal fondées, sous la houlette du successeur de Brunet-Debaines, Marius Charier, le nouvel architecte de la ville, qui apporte au projet des modifications par mesure d'économie. Sur la base d´un crédit de 20000 F et des prévisions de recettes du fonctionnement de l´établissement (droits d´octroi et droits d´abats), un emprunt de 50000 F est voté par le conseil municipal, pour couvrir à la dépense des travaux évalués à 80 000F environ. La ville décide en 1891 d´entreprendre des travaux urgents et indispensables. Confiés à l´architecte Edmond Bassac, ils intègrent la construction de deux bâtiments et la restauration des étables, des écuries, des échaudoirs et du pavage. Au total 8 échaudoirs sont ajoutés en prolongement des anciens. Mais surtout ce projet d´agrandissement a vocation à remédier aux dysfonctionnements des canaux d´évacuation des « liquides ». Jusqu´à son transfert dans la zone industrielle du Prat, l´abattoir a fait l´objet de nombreux travaux de restauration. Les bâtiments sont démolis en 1969 pour la construction du Palais des Arts et de la Culture, inauguré en 1972.

- inventaire topographique, ville de Vannes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vannes

-

Commune

Vannes

-

Adresse

rue du 8 Mai 1845

-

Cadastre

1844

K2

364

;

1980

AN

392

-

Dénominationsabattoir

-

Parties constituantes non étudiéeslogement, cour, bureau, atelier

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 19e siècle

-

Dates

- 1835, daté par source

- 1891, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Brunet-Debaines Philippearchitecte attribution par sourceBrunet-Debaines PhilippeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

- Personnalité : commanditaire attribution par source

-

Auteur :

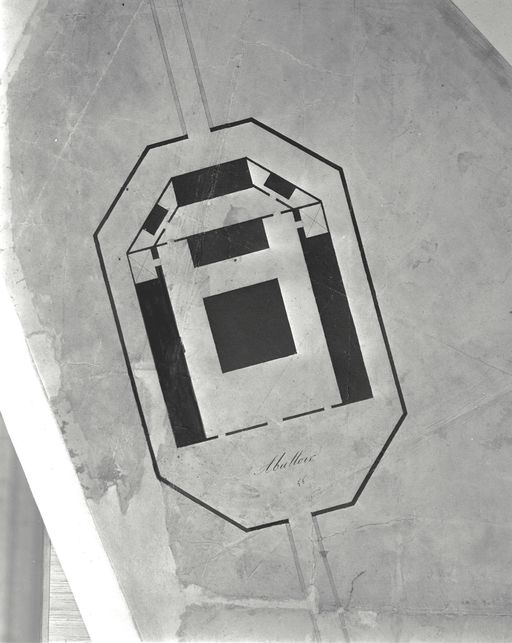

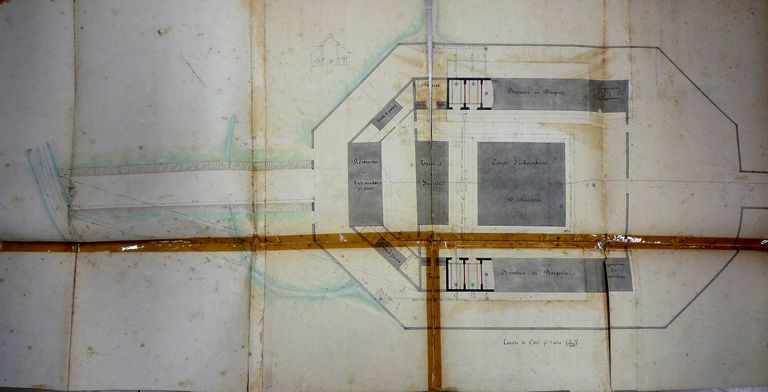

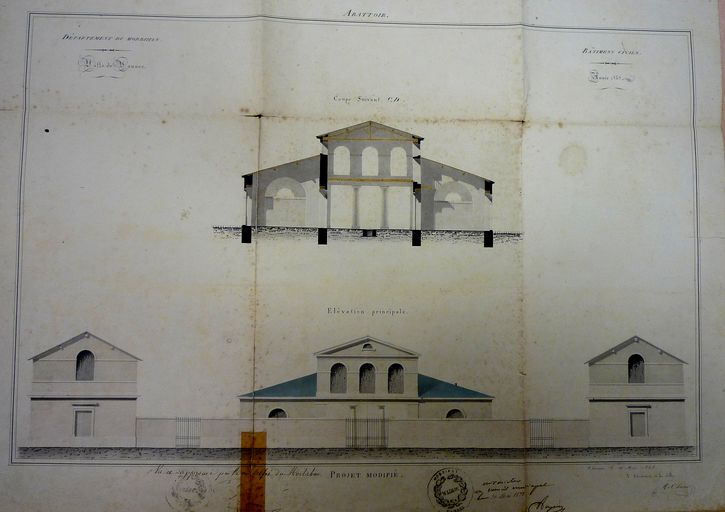

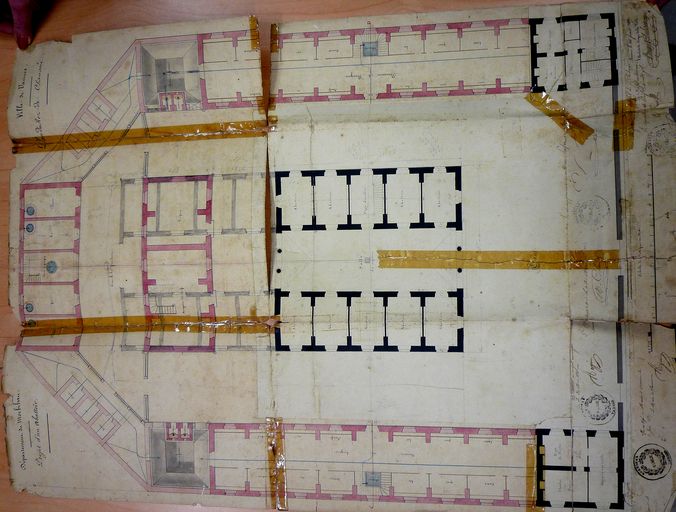

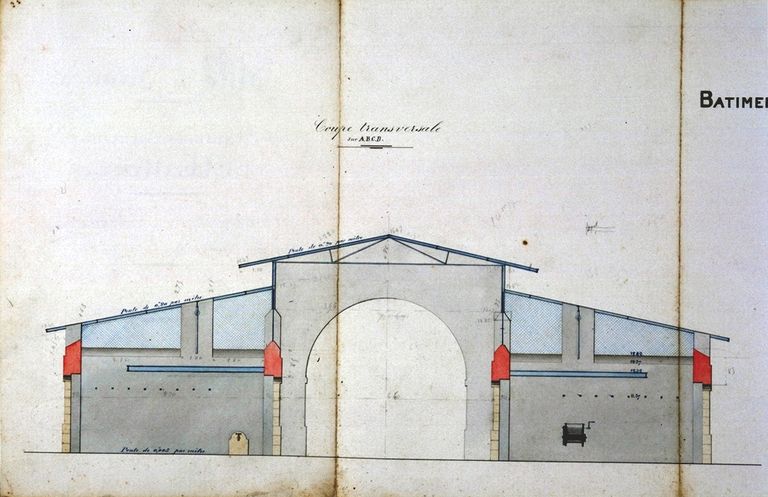

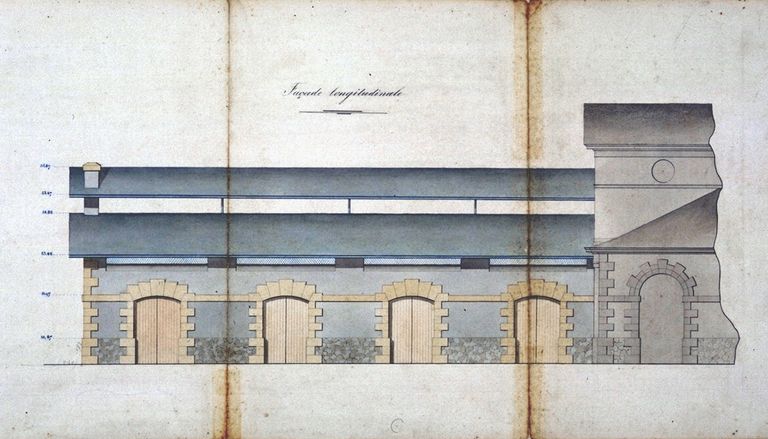

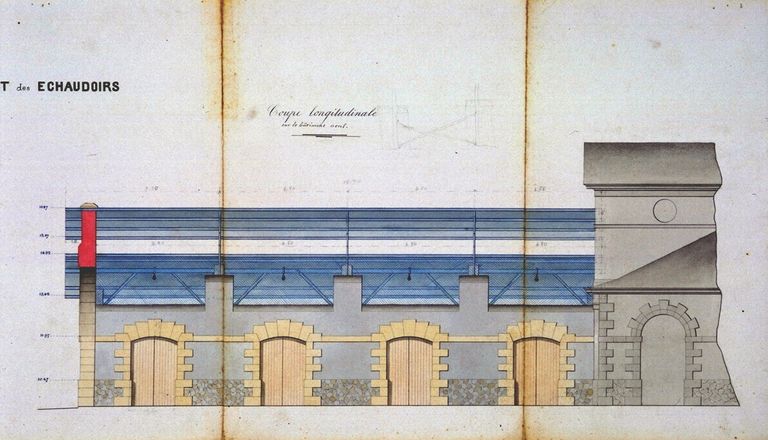

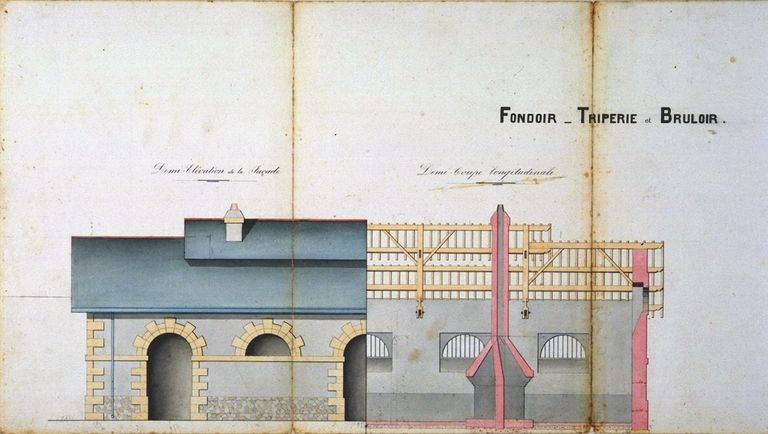

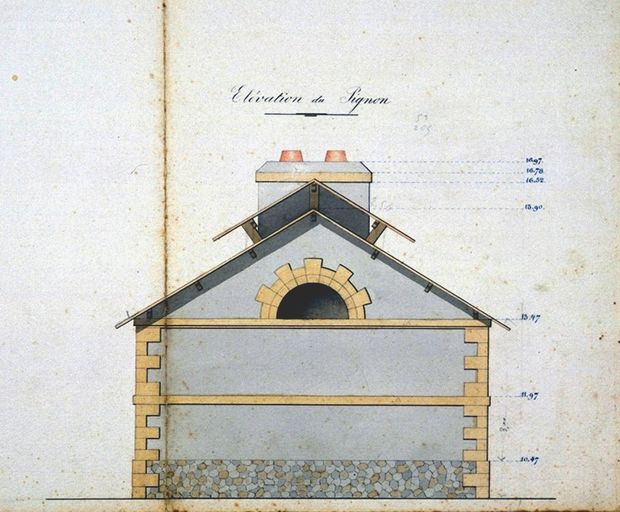

Les bâtiments suivent un tracé régulier dans une parcelle close de murs de forme octogonale. Au centre, une halle à trois nefs dont celle centrale surélevée, accueille les échaudoirs (au nombre de 10 au départ), avec au nord la triperie et la fonderie de suif et au sud les bâtiments administratifs (bureaux et logements des receveur et concierge). Les échaudoirs, petites cases destinées à l'abattage reliées à un système d'évacuation, ont deux entrées, une sur cour pour introduire la bête (dite cour de travail sur le plan) et une autre pour évacuer les viandes donnant directement sur l´extérieur près des fosses mortes. De chaque côté de cette halle, bouveries et bergeries, longs bâtiments rectangulaires, gardaient en attente dans des box les animaux. Deux toits à porcs étaient aménagés aux angles coupées des bâtiments. Deux fosses mortes étaient construites en prolongement des bouveries et bergeries pour recevoir les vidanges des animaux abattus.

-

Murs

- granite

- enduit

- moellon

-

Toitsardoise

-

Étagesen rez-de-chaussée, 1 étage carré

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Escaliers

-

État de conservationdétruit

-

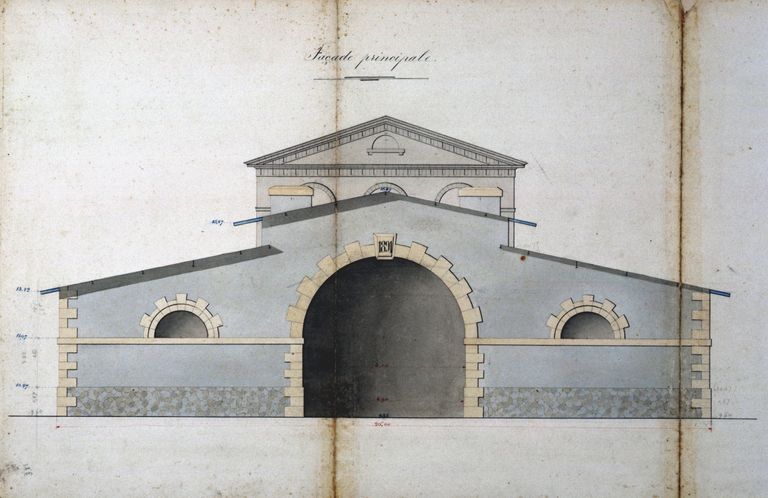

Statut de la propriétépropriété publique

Le projet de départ montre progressivement ses défauts et ses insuffisances par rapport aux besoins d´une population qui augmente et des bouchers qui se présentent. Son déménagement témoigne de la croissance urbaine de notre cité et de son incapacité à conserver à cet endroit un établissement dont les normes deviennent de plus en plus draconiennes et les odeurs insupportables. L'architecte puise dans un vocabulaire classique les formes de cet édifice public, en particulier l'architecture des échaudoirs, qui rappelle la structure des halles avec large vaisseau central et parties latérales plus basses. La construction des abattoirs tout comme celle des réservoirs d'eau publique a entraîné la publication d'une littérature professionnelle fournissant aux architectes des modèles qui les inspirent.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives municipales de Vannes : 1 M 197

A. M. Vannes 1 M 197 Abattoir. Agrandissement de l'abattoir par Edmond Bassac, 1891. Construction d'un bâtiment pour l'échaudoir. Elévation, plans et coupes. Fondoir et triperie.

Bibliographie

-

ALIX, Patrick, PERENNES, Pierre-Louis. Lecture d'une ville, Vannes, 1785-1940. U.P.A. de Nantes, mémoire de 3e cycle, 1982.

p. 63, 69, 171 -

FRELAUT, Bertrand. Les Maires de Vannes au XIXe siècle. Archives municipales de Vannes, 2001.

p. 74 -

LEGUAY, sous la direction de Jean-Pierre. Histoire de Vannes et de sa région. Toulouse : éditions Privat. Pays et villes de France, 1988. 320p. ; 23,5 cm.

p. 305

Périodiques

-

FRELAUT, Bertrand. Les bouchers de Vannes à l'époque de l'abattoir (1840-1964) . In : Bulletin des Amis de Vannes, 2003, n°28.

p. 27

Documents figurés

-

Archives départementales du Morbihan : 1Fi 180

A. D. Morbihan 1Fi 180. 1835. Extrait du plan général de Vannes pour un projet d'abattoir par Brunet-Debaines, 7 août 1835.

Rue du Moulin, anciennement rue Saint-Martin, puis rue du moulin de l'Evêque (Vannes)

Adresse : rue du Moulin

Rue du 8 mai 1945, anciennement rue du Moulin et chemin de l'abattoir (Vannes)

Adresse : rue du 8 mai 1945

Quartier dit de la Retraite (Vannes)

Architecte, 16 place des Lices, Vannes