Chargée d'études à l'Inventaire

- inventaire topographique, ville de Vannes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vannes

-

Commune

Vannes

-

Adresse

place Nazareth

-

Cadastre

1807

I1 1 à 17, 23, 24, 86 ;

1844

K1 78, 77 ;

1980

AN

90

-

Dénominationscouvent, gendarmerie

-

Genrede carmélites

-

Appellationscouvent de Nazareth

-

Parties constituantes non étudiéescloître, chapelle, dépendance, puits, boulangerie, enclos

Un premier couvent de Carmélites est fondé au Bondon par Françoise d'Amboise en 1463. Leur présence au Bondon dure seulement quinze années, de 1464 à 1479. Les bâtiments conventuels bien que délaissés sont toutefois maintenus en état jusqu'au début du XVIe siècle. Elles sont transferées aux Couëts près de Nantes en 1480. Souhaitant revenir à Vannes, elles commencent en 1513 les démarches préliminaires et obtiennent par lettres patentes de la reine Anne, duchesse de Bretagne, la fondation d'un monastère à Vannes, fondation confirmée par le roi Louis XII. En 1516, un acte est dressé pour afféager le fief de Vannes du prieur de Saint-Martin de Josselin. L'arrangement est ratifié par le pape Léon X en 1517, l'évêque de Vannes et le recteur de Saint-Patern.

Désireuses de se rapprocher de la ville, elles renoncent à réinvestir les bâtiments conventuels du Bondon. Le couvent est construit de 1518 à 1530. Les pouvoirs laïques et ecclésiastiques insistent sur le nécessaire remploi des matériaux de l'établissement du Bondon pour approvisionner le chantier de Notre-Dame de Nazareth qui s'étale de 1518 à 1529. L'analyse archéologique des charpentes encore conservées, notamment la riche série de datations dendrochronologiques, confirme les opérations de démontage et de rémontage avec remploi des matériaux.

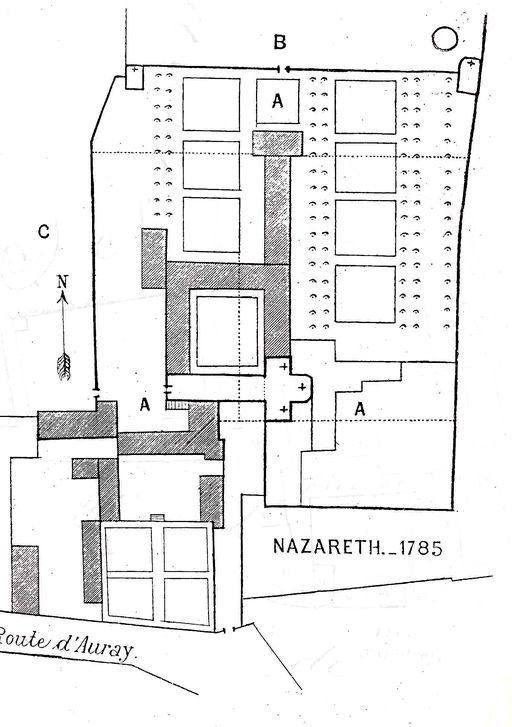

Des travaux d'agrandissement sont entrepris au 17e siècle pour répondre à l'afflux des religieuses. Une infirmerie et un vestiaire sont construits en 1618 : il pourrait s'agir de l'édifice aujourd'hui rasé et placé sur les anciens plans à l'angle nord-ouest du couvent. En 1629, un grand dortoir et un pavillon allant vers le nord sont édifiés. En 1645, les jardins et prairies sont augmentés et agrémentés d'une fontaine par le vicaire de la communauté, Jean Tuaut. L'église est agrandie et décorée entre 1673-1675. Des communs et logements de domestiques sont édifiés en 1692. En 1694, le colombier de Kercair est transporté dans l'enclos qui voit aussi en 1695, l'édification de la chapelle Sainte-Anne et d'un oratoire. La même année sont édifiées deux chambres d'hôtes et un parloir au-dessus du portail.

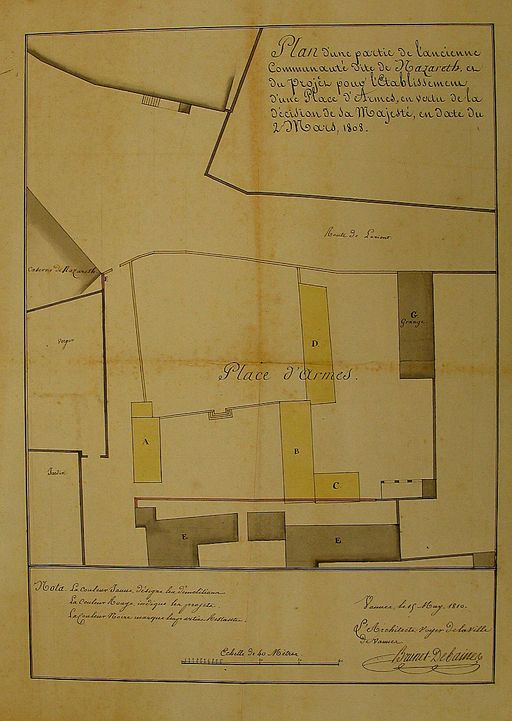

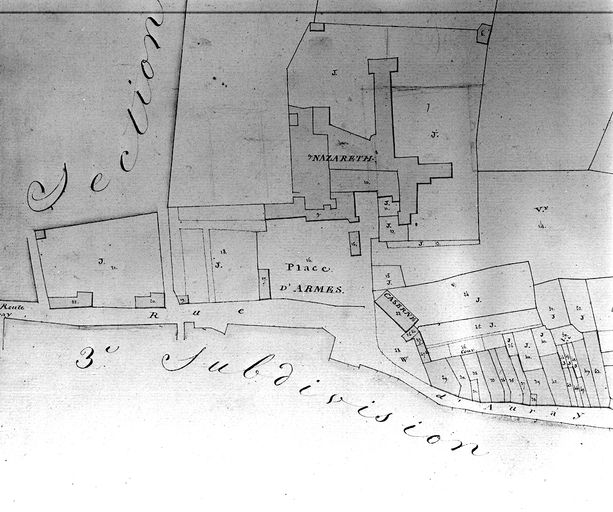

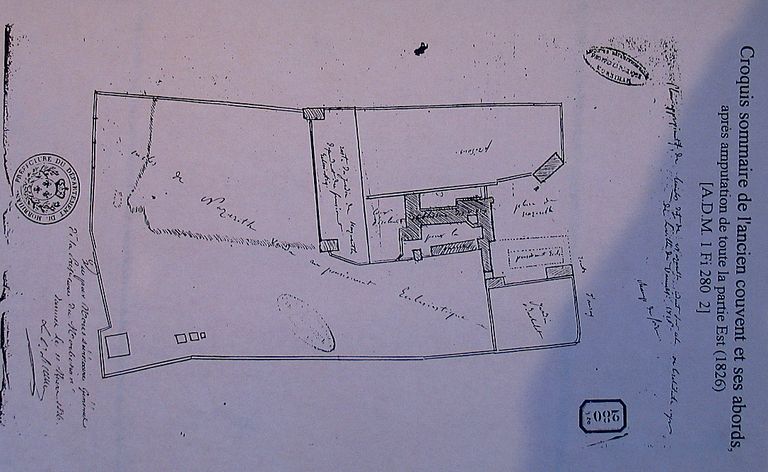

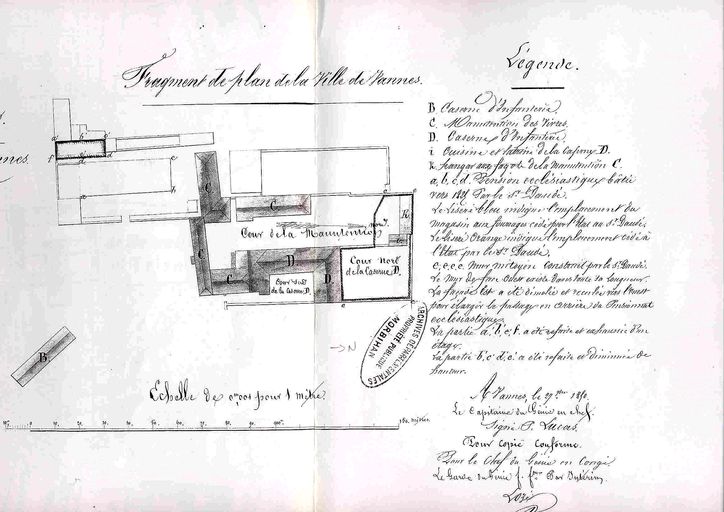

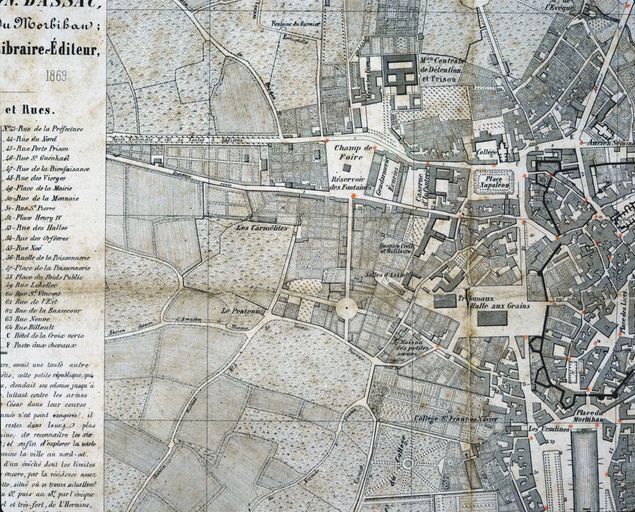

Le couvent est fermé en 1792 et les soeurs dispersées. L'Etat y installe la "Manutention militaire". On y construit un grand bâtiment mur ouest après le porche d'entrée pour faire le pain des militaires de la garnison vannetaise. En 1808, la maison et le jardin des Pères Carmes devant l'entrée du couvent sont démolies pour établir une place d'Armes conformément à la décision prise sur le plan national. Une partie des jardins du couvent (nord et ouest) est vendue au Père Daudé qui y construit un pensionnat pour écoliers lequel est racheté en 1874 par les "Petites Soeurs des Pauvres". En 1824, le couvent est partagé en deux coupant l'église et le cloître pour y construire une "maison d'arrêt et de détention". Pour ce faire, la partie orientale du couvent est démolie : le choeur de la chapelle, une partie de la nef et du cloître. Depuis le départ de la Gendarmerie mobile, affectée à Nazareth de 1968 à 2000 et l'acquisition du couvent par la ville, ce dernier reste sans affectation. Le bâtiment édifié au 19e siècle pour faire le pain des militaires a été démoli lors du percement de la rue desservant la résidence le "Carré des Vosges". Situé au centre de la cour d'origine, le puits est préservé dans le mur de séparation de cet espace, réalisé vers 1824 lors de la construction de la prison.

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 16e siècle

- Principale : 1ère moitié 17e siècle

- Principale : 2e moitié 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

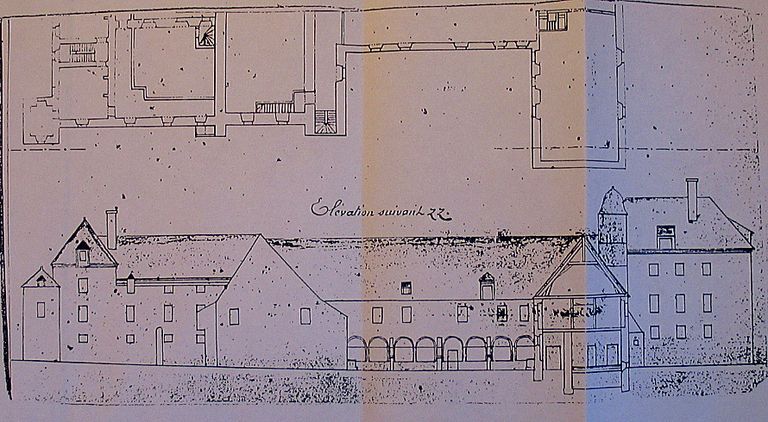

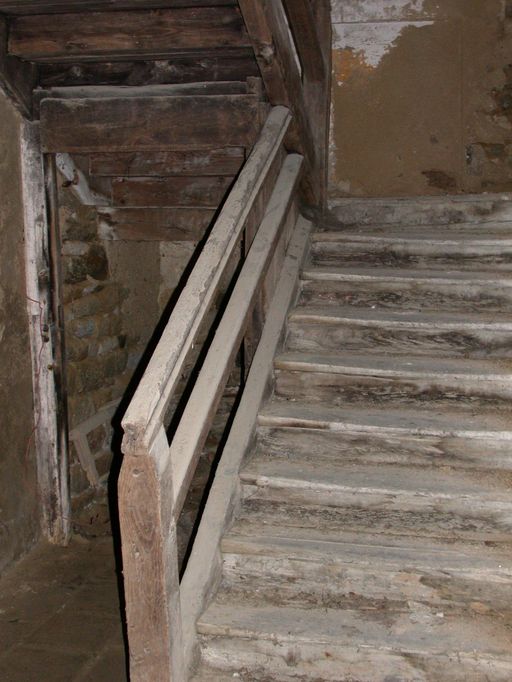

A l'origine, les édifices du couvent s'organisent autour d'un cloître à arcades en plein cintre épaulées une fois sur deux par des contreforts à double talus. L'église forme le côté sud. Les agrandissements opérés au 17e siècle modifient le schéma initial avec quatre grandes augmentations dont trois aujourd'hui ont disparus : une aile à l'angle nord-ouest du couvent, une grande aile située au nord-est du cloître et se terminant par un pavillon, un logis situé au pignon du grand autel. Seule, l'aile en retour d'équerre au sud de l'église comprenant le corps d'entrée principal est encore présente. Les parties subsistantes montrent des élévations enduites d'un étage carré surmonté d'un comble à surcroît. Le premier étage est éclairé par des fenêtres modifiées dans leur taille et dans leur nombre au 19e siècle. Un escalier en bois suivant le modèle tournant à retour sans jour, situé à l'angle nord-ouest de la galerie du cloître et reconstruit vraisemblablement au 19e siècle donne accès aux étages. Il remplace un escalier antérieur à jour central dans une cage plus grande (cf. le plan de 1824). Les combles à surcroît montrent une charpente à faux-entrait remontant au 17e siècle (?) avec rajout de pièces biaises pour consolider l'ensemble lors des modifications d'ouvertures après 1824. La façade actuelle de la chapelle reflète les divisions du volume opérées après 1824 pour les besoins de la manutention militaire. Visible sous l'enduit se remarque une baie en plein cintre.

-

Murs

- granite moellon enduit

- calcaire

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, comble à surcroît

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- appentis

- pignon couvert

- noue

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour en charpente

-

État de conservationvestiges, menacé

-

Techniques

- ferronnerie

-

Représentations

- arabesque

-

Précision représentations

Grille en fer forgé à motifs d'arabesques déplacée à l'entrée du cloître.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Malgré les démolitions survenues au moment du rachat par le Département de la moitié des espaces bâtis, pour la construction de la prison, la partie subsistante du couvent de Nazareth était encore très étendue. Les transformations des ouvertures réalisées au 19e siècle n'ont guère altéré les proportions de l'ensemble. Depuis le départ de la Gendarmerie mobile, le couvent de Nazareth a été menacé. Il est devenu depuis 2019 une résidence pour séniors qui a nécessité la reconstruction de bâtiments. Les charpentes anciennes et le cloitre ont cependant été conservés. Avec celui du chapître de la cathédrale (16ème siècle), celui du Père Eternel (17ème siècle) et celui de l'ancien couvent des Carmes Déchaussés (17ème siècle), le cloître de l'ancien couvent de Nazareth constitue un élément remarquable du patrimoine religieux de Vannes. Ses plus anciennes parties (galeries du cloître, puits dans la cour centrale) remontent à l'époque des premiers travaux de 1518-1530.

Ce couvent se singularise par le démontage et le transport de l'ensemble des éléments du couvent des Trois-Maries du Bondon. Son remontage presque à l'identique dans cette nouvelle construction demeure exceptionnel et constitue l'apport majeur des récentes recherches.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

Documents d'archives

-

Archives départementales du Morbihan : 1Mi 75 (R1)

A. D. Morbihan. 1Mi 75 (R1). "Livre des Carmes de Nazareth", à Vannes ; chronique de la vie du couvent (copie du XVIIIème siècle) ; Vannes, bibliothèque du collège Saint François-Xavier. 1963, 1 rouleau de 4m.

-

Archives départementales du Morbihan : 1Fi 280/1

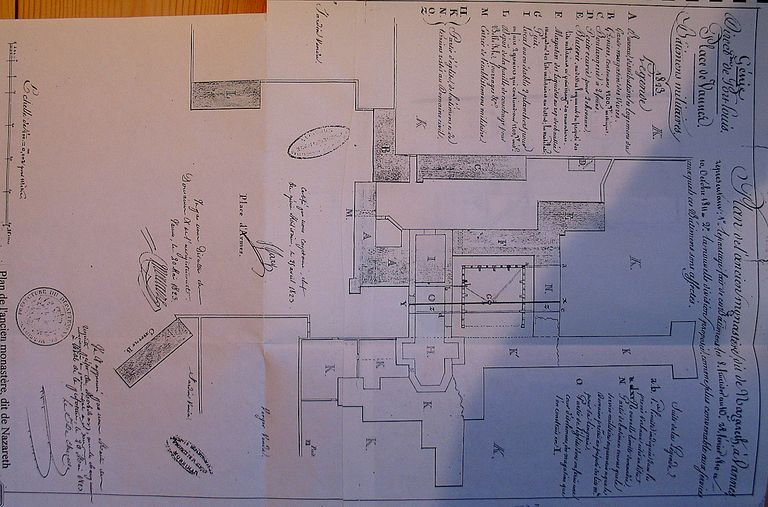

A. D. Morbihan. 1Fi 280/1. Plan de l'ancien monastère, dit de Nazareth (1823).

-

Archives départementales du Morbihan : 1Fi 280/2

A. D. Morbihan. 1Fi 280/2. Plan approximatif de l'ancien couvent de Nazareth (1826).

-

Archives départementales du Morbihan : B 631

A. D. Morbihan. B 631. Couvent de Nazareth : scellé sur les effets du Père Colomban de Nazareth (4 mars 1719) . (environ 23 pages) Procès verbal de ressaisissement des papiers et livres pour les dames religieuses de Nazareth de cette ville, des effets inventoriés et annexés sur le père Colomban de Saint-Jean Baptiste (10 juin 1720).

-

Archives départementales du Morbihan : Q211 à Q215, Q219, Q220

A. D. Morbihan. Série Q. Biens ecclésiastiques : Q211 à Q215, Q219, Q220.

-

Archives départementales du Morbihan : R1353

A. D. Morbihan. R1353. Génie de Vannes, caserne de la place Nazareth (1876).

Bibliographie

-

HERBAUT, Claudie. LE PENNEC, Christophe. Le couvent de Nazareth : interprétation des données historiques et reportage photographique effectué en février 1995. Mai 1995.

-

LE MENE, Joseph-Marie. Topographie historique de Vannes. Vannes, Galles, 1897.

p. 79-82 -

THOMAS-LACROIX, Pierre. Le vieux Vannes. Malestroit, presses de l'Oust, 2e édition, 1975.

p. 76

Périodiques

-

DANARD, Yvonick. La présence militaire à Vannes pendant la période révolutionnaire. In : Bulletin des Amis de Vannes, 2007, n°32.

p. 20 -

FRELAUT, Bertrand. Le couvent de Nazareth et son destin (1513-2001) . In : Bulletin des Amis de Vannes, n°27, 2002.

p. 4-13 -

LE MENE, Joseph-Marie. Les Carmélites de Vannes. In : Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1897.

-

DARE, Sébastien, OLIVIER, Corentin. La présence carmélitaine à Vannes aux XVe et XVIe siècles : les couvents du Bondon et de Nazareth. Apport des découvertes archéologiques. In Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne. Tome XCVIII - 2020.

P. 25-60

Documents figurés

-

Archives départementales du Morbihan : 3 FI 262

A. D. Morbihan. 3 Fi 262. Album Thomas-Lacroix.

-

Archives municipales de Vannes : 21 FI

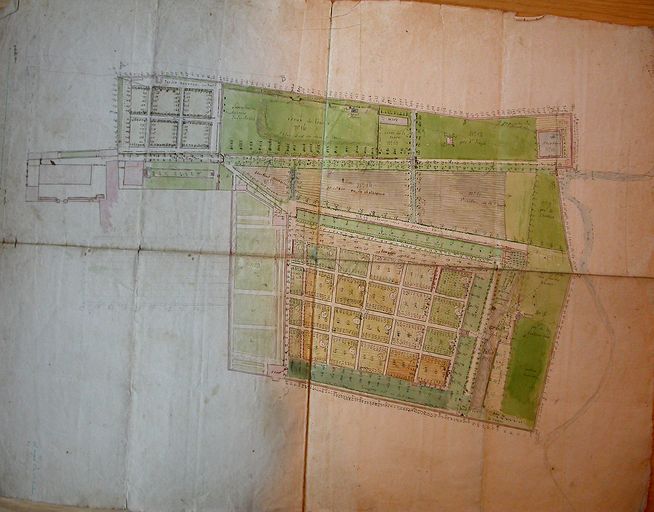

A. M. Vannes. 21 Fi. Plan cadastral 1807-1809. Tableau d'assemblage de la commune et plan par sections. Delavau (ingénieur) ; Dreuslin (géomètre). Plan aquarellé, 99,5 x 67,41 cm.

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire