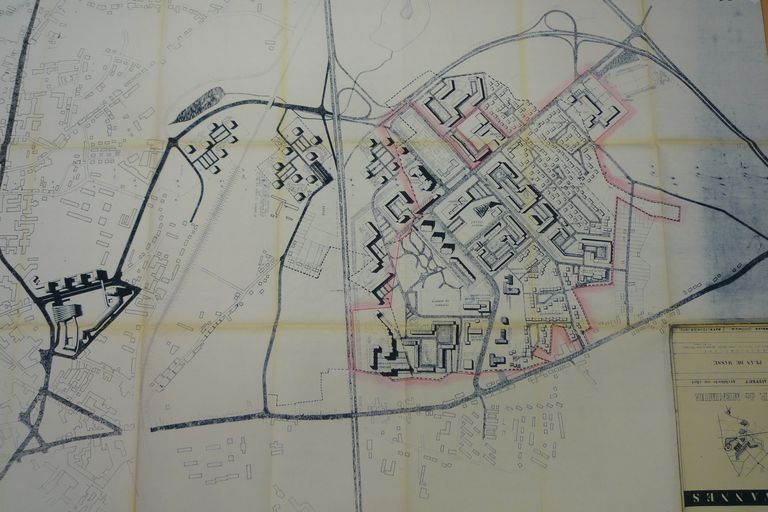

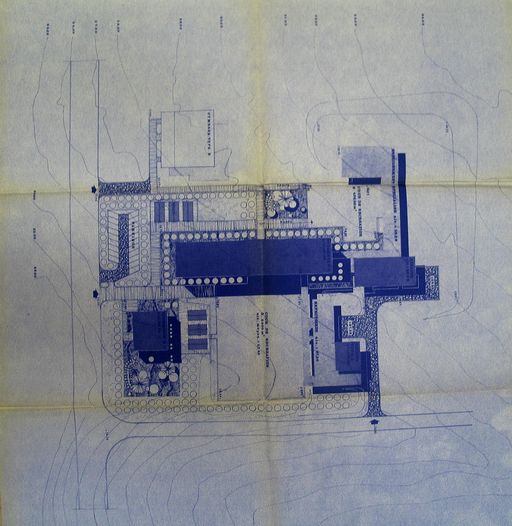

La création de la ZUP de Ménimur répond à un besoin croissant de logements, lié à l'exode rural et à l'expansion économique, besoin que n'avait pas réussi à combler le quartier planifié de Kercado. L'impossibilité de continuer l'extension de Kercado en raison de l'augmentation des prix du foncier conduit la ville à rechercher un autre secteur. Ménimur choisi, au nord de la voie ferrée, avait l'intérêt de se trouver à proximité de trois gros sites pourvoyeurs d'emploi, l'usine Michelin dans la zone du Prat, les deux hôpitaux de Vannes et de Lesvellec, ainsi que la cité adminitrative. Il avait cependant un gros inconvénient, à la fois structurel, visuel et psychologique, celui d'être coupé de la ville par les barrières que constituait la voie ferrée et la voie express dont le tracé est décidé en même temps que la ZUP, le cordon ombilical avec la ville se trouvant être la seule route de Pontivy (avenue du 4 août 1944) ; cet inconvénient fut en partie levé lors de la mise en place de la nouvelle percée nord, permettant l'accès direct de la route de Pontivy au centre ville. Trois projets avaient été prévus pour la voie expresse, dont dépendait la mise en oeuvre de la ZUP. Le premier qui longeait le sud de la voie ferrée offrait l'avantage de ne créer qu'une seule coupure entre la ZUP et la ville ; cette solution impliquait cependant une importante suppression du bâti ancien, solution trop onéreuse ; dans la seconde, la voie empruntait les rues du 65e RI et du 10e RA, puis traversait les terrains du collège de Ménimur. Cette solution fut également repoussée au profit du tracé actuel : celui-ci créa une large zone tampon qui fut urbanisée tardivement, accentuant la coupure entre la ZUP et la ville.

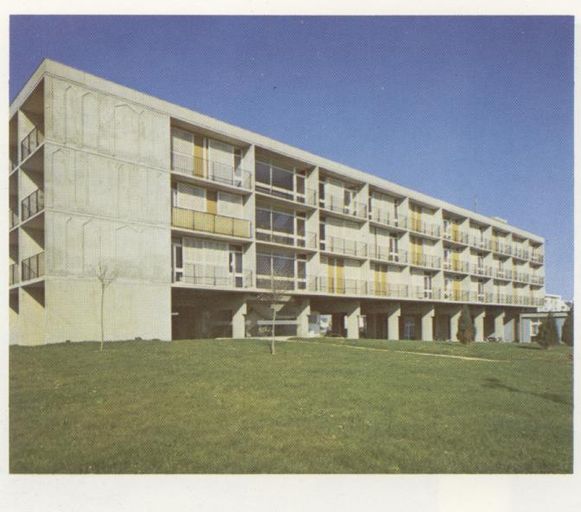

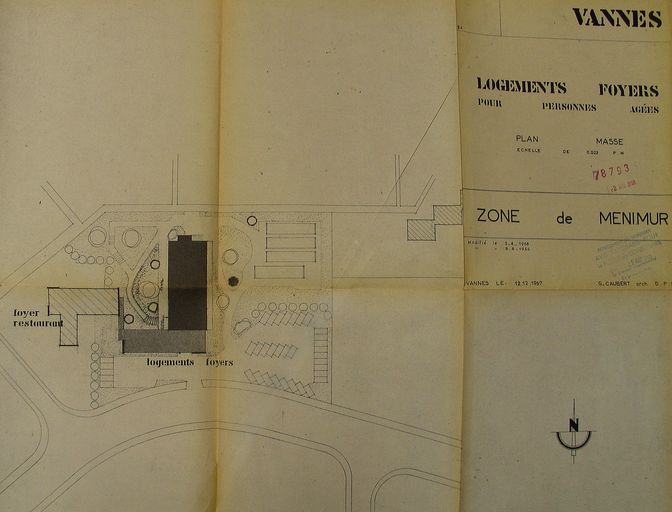

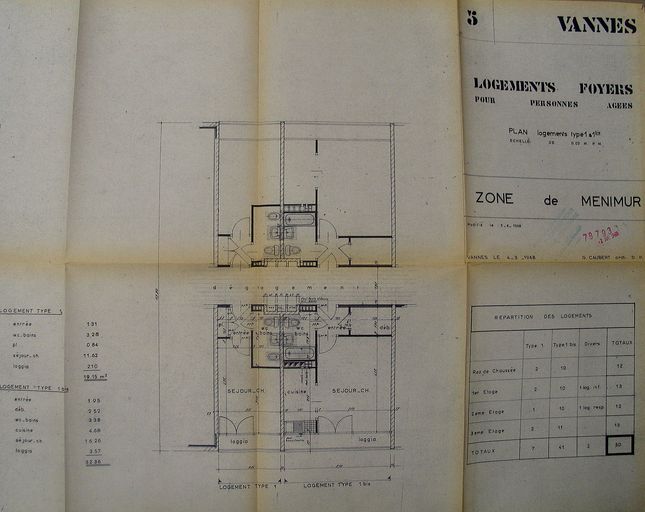

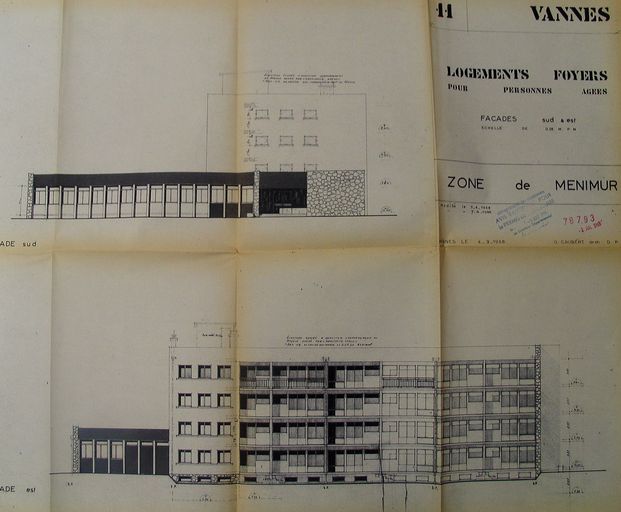

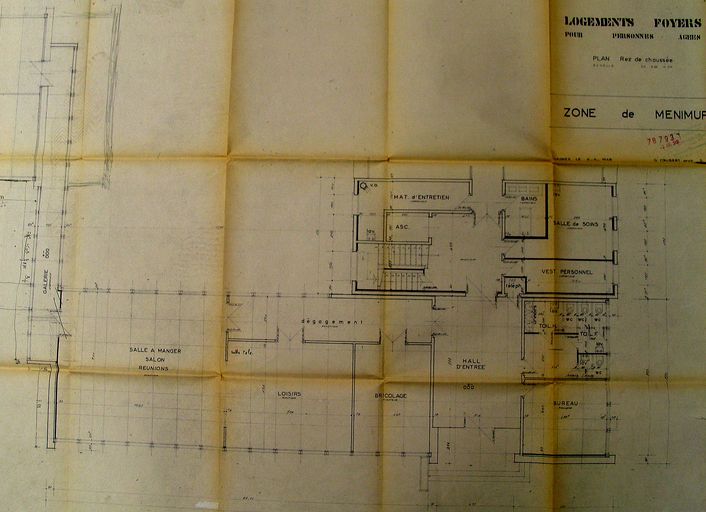

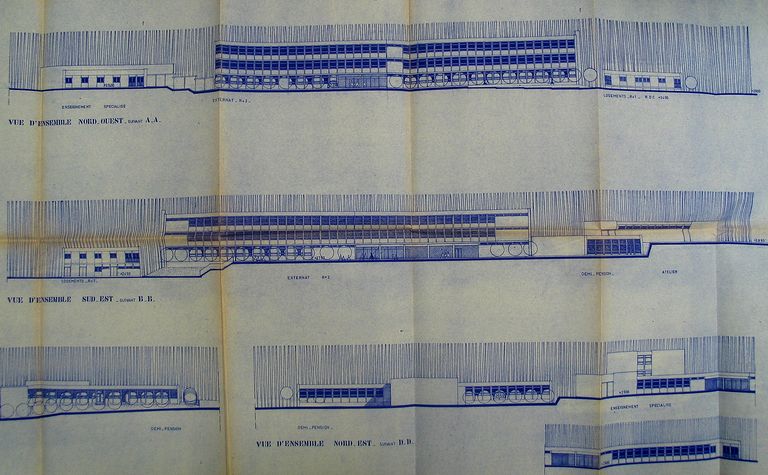

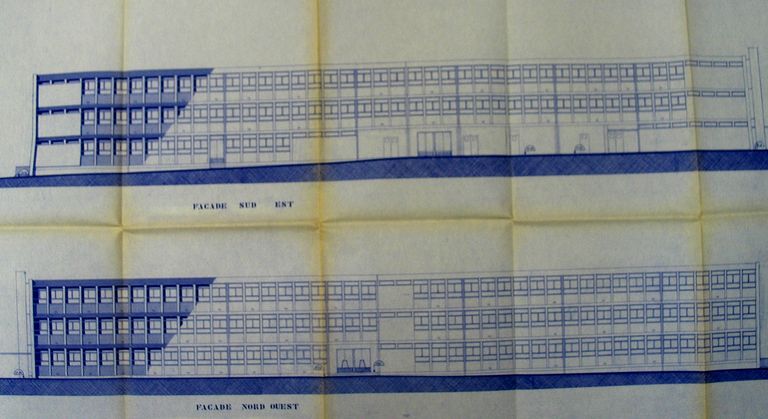

L'agence d'urbanisme ATU choisit pour les plans d'ensemble l'architecte malouin Henry Auffret, déjà auteur des plans directeurs de la Zup de Bellevue à Brest en 1958 et de celle de Kermoisan à Quimper en 1960. La réalisation fut prévue en 4 phases, la seconde et la troisième étant les plus importantes pour la construction de collectifs. Ces derniers ont été modulés entre petits immeubles de quatre étages et trois tours de quatorze étages, non contiguës : l'impact visuel, malgré la sitution en hauteur du quartier est donc restée limitée. Chaque phase s'accompagnait d'équipemenst collectifs, les premiers à se mettre en place étant les écoles primaires et maternelles ainsi que quelques commerces.

Chargée d'études à l'Inventaire