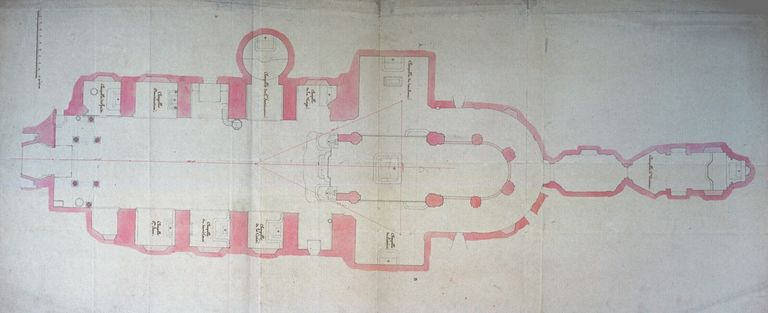

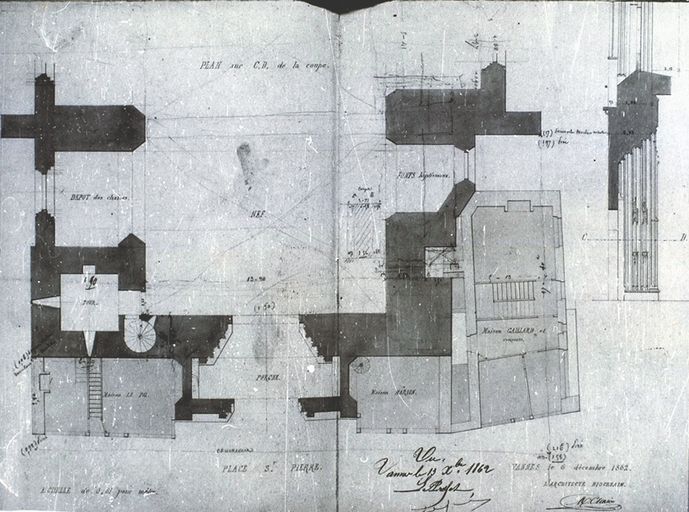

La tradition attribue à l´évêque Judicaël (991-1037) et à son frère le duc Geoffroy, dans le premier tiers du XIe siècle, la reconstruction de l´ancienne cathédrale de Vannes, sise sur la colline du Mené, au centre de la cité fortifiée gallo-romaine, et détruite par les Normands en 919. Mais le chœur qui subsista jusqu´en 1770, connu par un bel ensemble de plans, coupes et élévations dressés au XVIIIe siècle, correspond à un édifice plus récent, sans doute de la fin du XIIe siècle. Avec son déambulatoire à trois chapelles rayonnantes, son élévation à trois niveaux – grandes arcades, arcature aveugle, fenêtres hautes – où coexistent arcs brisés et plein-cintre, elle évoque les églises du Maine (Notre-Dame d´Avesnières à Laval, Notre-Dame-du-Pré au Mans), ainsi qu´A. Mussat l´a justement observé. C´est probablement sous l´épiscopat de Guéthénoc (1182-1220) qu´est construite la façade ouest.

Une indulgence accordée par le pape en 1389 atteste que la cathédrale nécessite alors de nombreuses réparations. En 1419, l´évêque Amaury de La Motte et le chapitre s´entendent pour consacrer le tiers des offrandes faites au tombeau de saint Vincent Ferrier (1357-1419), l´illustre prédicateur mort à Vannes quelques mois plus tôt, à restaurer l´église et à la préserver ainsi d´une ruine imminente . Pourtant, les travaux menés dans la première moitié du XVe siècle semblent bien ne concerner que les annexes de la cathédrale. Ainsi, selon Albert Le Grand, Jean Validire, élu évêque en 1433, fit bastir le revestiaire de son église cathédrale, et le lieu capitulaire, et la voûte de la chapelle de Nostre-Dame derrière le chœur, où il gist. L´épiscopat décisif fut celui du dominicain Yves de Pontsal (1450-1476), ancien confesseur de la duchesse Jeanne et trésorier du chapitre depuis 1436. En 1451, une bulle de Nicolas V accorde une indulgence plénière pour dix ans à ceux qui visiteront la cathédrale et y feront une aumône pour l´achèvement de l´église. En 1455, Calixte III renouvelle les indulgences pour dix ans. La canonisation de saint Vincent Ferrier, la même année, attira pèlerins et offrandes, et donna lieu en 1456 à une cérémonie dans une cathédrale superbement tapissée de haut en bas . Néanmoins, en 1459, Pie II qualifie encore la nef de vetustate collapsa et ruinosa . En 1460, une bulle rendue en faveur de la reconstruction de la cathédrale proroge pour dix-sept ans l´indulgence plénière accordée par ses prédécesseurs. Elle précise que l´évêque et le chapitre avaient avancé leur œuvre et fait élever une grande partie des piliers [ ], que la nef de l´église était entièrement découverte, on se proposait de refaire le cloître [ ] et vingt années de travaux pour le moins paraissaient nécessaires pour achever l´ouvrage. En 1469, une chapellenie est fondée dans la seconde chapelle nord. En 1473, la fabrique consacre 500 écus à l´acquisition de maisons attenant au côté sud de l´église, sans doute pour les démolir. En 1474, François II, afin de contribuer à la bonne œuvre et de compter parmi les bienfaiteurs, fait gracieusement la remise des droits de lods et ventes. En 1475-1476, on achève les chapelles sud : la première et la seconde sont pavées, deux d´entre elles sont voûtées, la seconde reçoit en outre fenêtres et vitraux.

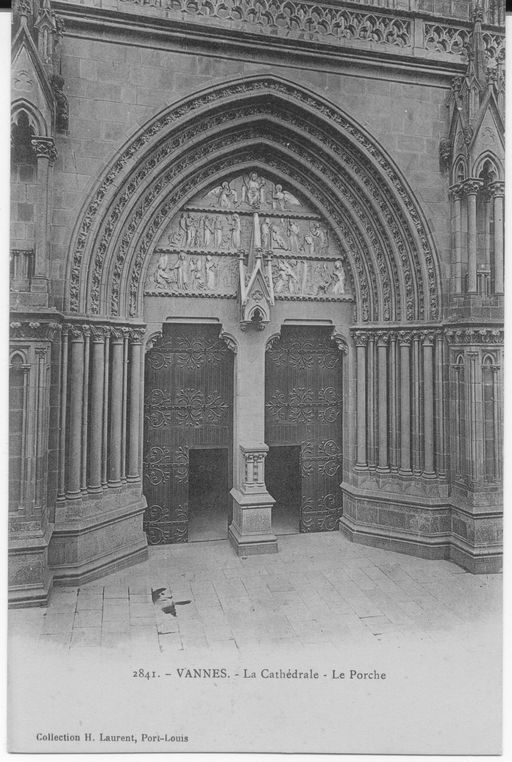

Enfin, en 1476, la nef est consacrée par l´évêque de Sinope et livrée au culte. En 1478, sur la demande de l´évêque Pierre de Foix et du duc François II, Sixte IV rappelle que Yves de Pontsal et le chapitre ont eu soin à plusieurs reprises de la restaurer et augmenter par une œuvre d´un travail remarquable et important, et comme ces travaux sont encore imparfaits et ne peuvent être achevés par les revenus de l´église qui sont loin de suffire convenablement à cette entreprise et aux autres charges , il accorde une nouvelle indulgence plénière, à la fête de Saint-Pierre, pour une durée de quatre ans. En 1483-1484, des ouvriers travaillent encore à la nef. En 1484, le sénéchal de Vannes autorise le procureur de la fabrique à faire abattre le porche qui est au devant du grand portail pour en édifier un nouveau. Ces travaux du frontispice ouest durent une dizaine d´années : achèvement des pinacles en 1491, mise en place des vitraux de la grande fenêtre en 1492 et voûtement du porche en 1493. Comme la duchesse Jeanne en 1433, Isabeau d´Écosse, épouse de François II, choisit la cathédrale pour lieu de sa sépulture et y fait une fondation de 2 000 écus d´or, en 1494. En 1504, on entreprend la construction du bras sud du transept, avec l´aide de la reine Anne qui ordonne un mandement de 400 livres. À la suite de nouvelles indulgences accordées en 1514, on procède dans le chœur liturgique, c´est-à-dire la croisée du transept, d´où les stalles sont déménagées, à des travaux préliminaires à la reprise du chantier : les comptes de 1516 évoquent la démolition de trois piliers et de la voûte. L´année suivante, on intervient sur la chapelle de Toussaint et, en décembre 1518, la croisée et le bras nord du transept sont achevés.

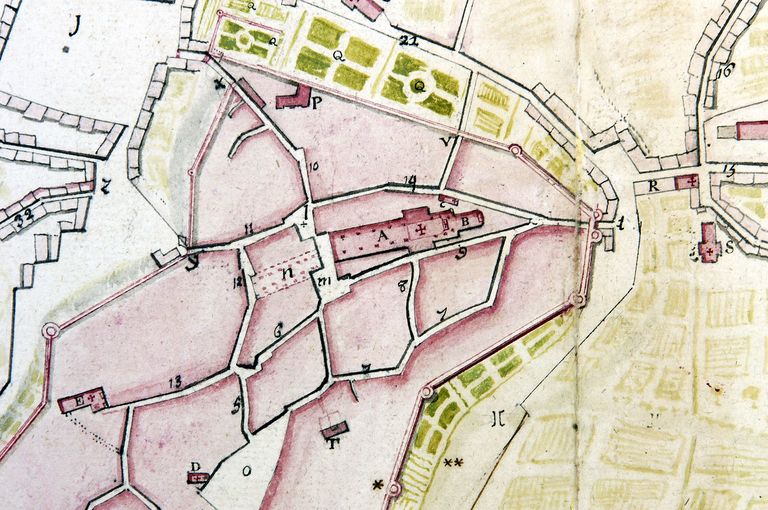

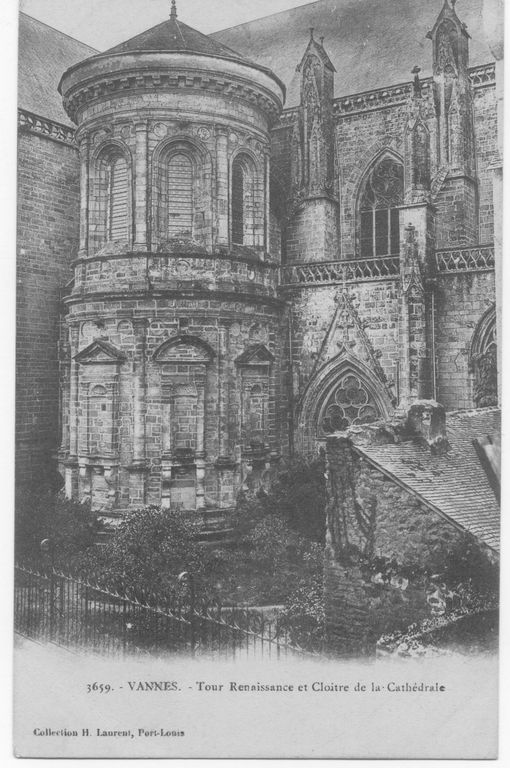

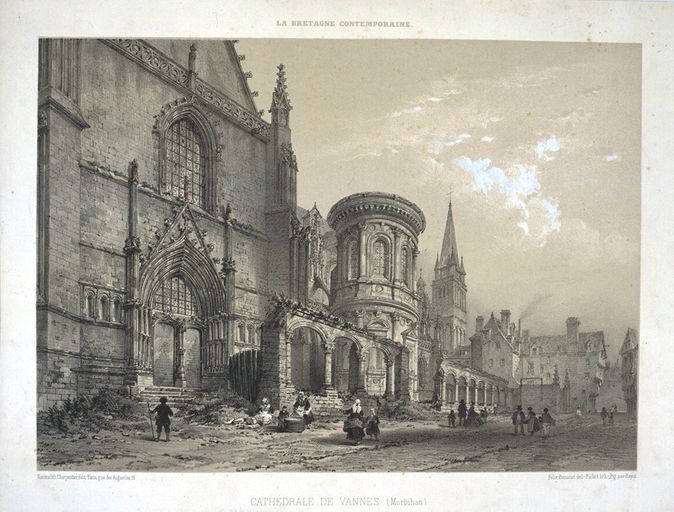

Le chantier du cloître débute vers 1530, mais la suite n´appartient plus à l´histoire de l´architecture gothique. En effet, en 1536, la pose de la première pierre de la chapelle absidale prélude à une reconstruction sur une grande échelle du chœur, qui devait être entouré d´une couronne de neuf chapelles, projet abandonné dix ans plus tard. En 1607, la voûte, toute ruinée et preste de tomber, et la charpente du chœur roman sont réparées. En 1626-1627, on fait à neuf le lambris de la nef et on pave celle-ci. En 1634-1637, Gilles et Michel Moussin construisent, sur les fondements laissés un siècle plus tôt, la chapelle d´axe dédiée à Saint-Vincent-Ferrier et la dotent d'une voûte d´ogives et d´un grand retable lavallois. Dubuisson-Aubenay, qui visite alors l´édifice, le décrit en ces termes : l´église cathédrale de Saint-Pierre est imparfaite de toutes ses voûtes qui sont recouvertes de charpente, et a sa croisée passant par-dessus le chœur d´à présent. Il est vray qu´il y a un chœur commencé et voûté, qui est fort bas et antique, au bout de celuy qui sert de chœur à présent, en attendant qu´en la place de ce vieil, on en face un neuf ». En 1722, Le Hen, entrepreneur du marché de la tour , en redresse les pentes inégales, à partir du second cordon . En 1768, Mgr de Bertin entreprend de faire voûter d´arêtes, grâce aux subsides royaux, la nef et le transept, puis démolir l´ancien chœur en 1770. De 1771 à 1774, le chœur est rebâti sur l´emprise du sanctuaire roman mais avec des dispositions simplifiées (un déambulatoire, mais pas de chapelles rayonnantes). En 1782, le portail ouest aux portes géminées, de la fin du XVe siècle, est remplacé par une entrée unique.

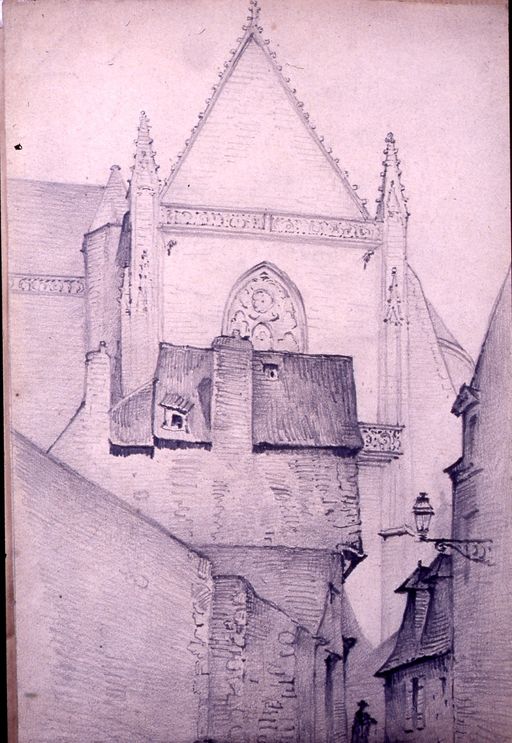

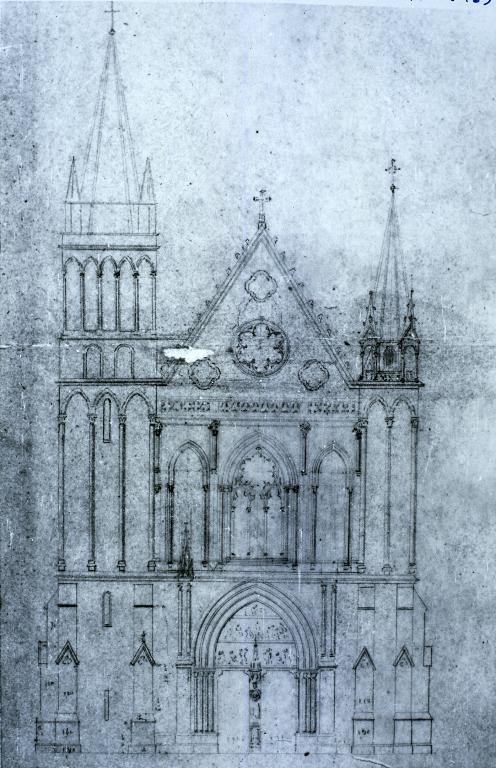

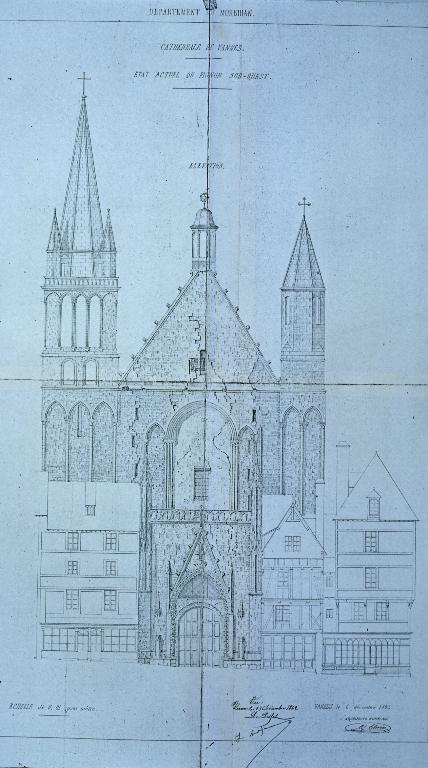

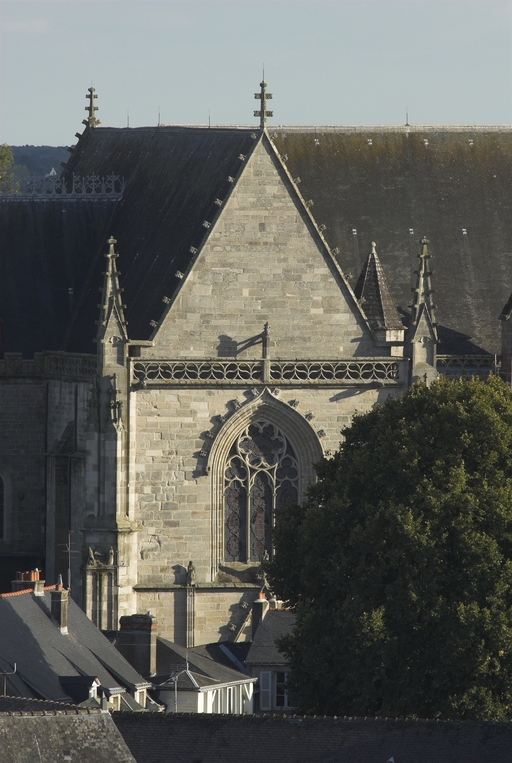

La flèche nord, renversée par la foudre en 1824, est aussitôt reconstruite sur les dessins de Brunet-Debaisnes, architecte voyer de la ville, avec des proportions plus modestes que l´ancienne, dont elle reprend le plan octogonal. En 1845, l´architecte diocésain Marius Charier refait la balustrade à quatre-feuilles et flammes de la galerie haute de la nef. À partir de 1863, il conduit une très critiquable restauration , qui comprend la destruction du mur-pignon et du portail ouest et de la tourelle sud, le voûtement sur croisées d´ogives des deux premières travées de la nef et la réfection dans un style rayonnant anachronique des meneaux des fenêtres hautes de la nef et du transept. Classé seulement au début du XXe siècle, l´édifice est depuis lors entretenu par le service des Monuments historiques.

Plan et ordonnance intérieure

La cathédrale de Vannes est un édifice assez considérable, mais peu important sous le rapport de l´art, et rajusté à plusieurs époques. Guilhermy, qui visite l´édifice en 1848, se montre sévère dans ses notes, rejoignant le jugement de Mérimée : La cathédrale de Vannes, reconstruite en 1443, a été réparée presque entièrement à l´intérieur vers le milieu du XVIIe siècle, et, à l´exception des tours et du portail, elle n´offre presque aucun intérêt. Certes, de l´édifice médiéval, ne subsistent aujourd´hui, outre quelques vestiges du chœur roman, que la tour nord de la façade, du premier quart du XIIIe siècle, la nef reconstruite dans le troisième quart du XVe et le transept élevé entre 1504 et 1520. Mais ces éléments méritent mieux que le mépris des antiquaires du XIXe siècle.

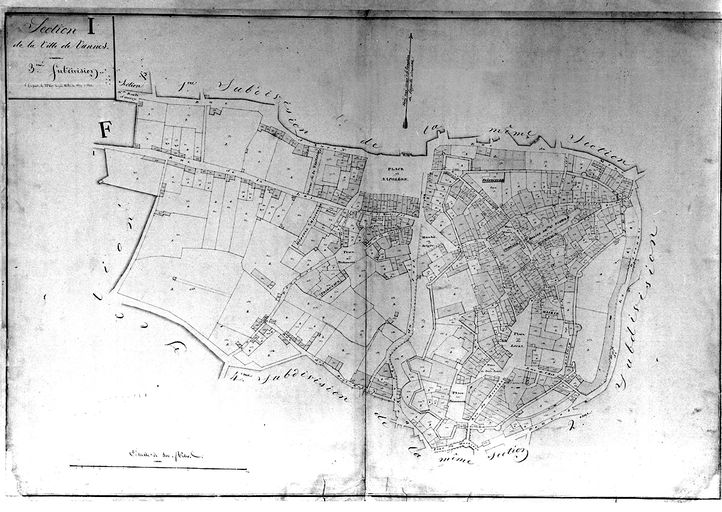

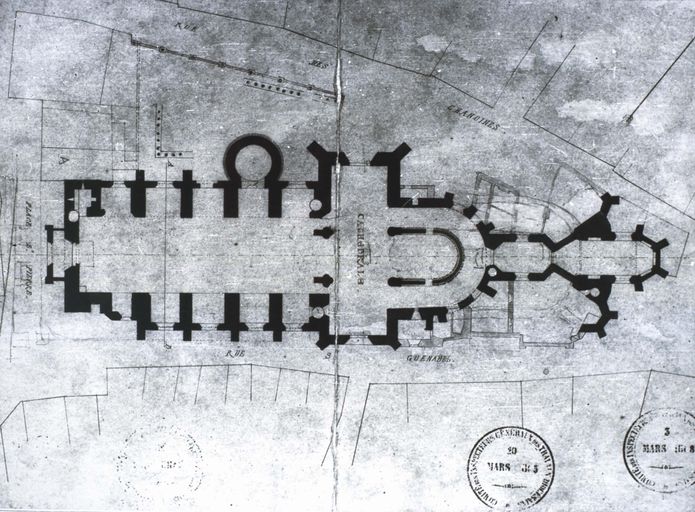

L´édifice est implanté sur un terrain en forte pente vers le nord-est. Le parcellaire très dense a imposé aux chanoines d´acquérir des maisons voisines lors de la reconstruction de la cathédrale aux XVe et XVIe siècles, et explique les dimensions médiocres de la tour et du bras sud du transept. La nef, longue de 43 m pour une largeur de 13,80 m, comporte cinq travées (outre celle des tours, qui abrite le buffet d´orgues et a été, comme sa voisine, voûtée d´ogives au XIXe siècle), accostées de chapelles ménagées entre les contreforts. Ce parti d´une nef à vaisseau unique encadré par des chapelles latérales constitue une singularité dans le contexte breton. Il est en revanche fréquent, sinon prédominant, dans une aire géographique qui couvre le Languedoc et la Catalogne, où il apparaît simultanément sur plusieurs chantiers du dernier tiers du XIIIe siècle, comme la cathédrale d'Albi, commencée en 1282. Beaucoup d´entre eux sont liés aux ordres mendiants (église des Cordeliers de Toulouse, Sainte-Catherine et Saint-François de Barcelone). Faut-il invoquer à Vannes une influence directe de ces modèles, qui auraient pu être transmis par des compagnons de saint Vincent Ferrier restés sur place après le décès du Dominicain en 1417 ? On observera en tout cas que l´évêque Yves de Pontsal, promoteur de la reconstruction de la nef, appartenait lui-même à l´ordre dominicain. Au demeurant, la nef de Vannes présente une différence notable avec les églises gothiques du Midi : reprenant la vieille formule du mur épais, l´architecte a ménagé dans la paroi, au-dessus des grandes arcades séparant la nef des chapelles latérales, une galerie de circulation passant à travers les contreforts et desservant les fenêtres hautes. La balustrade de cette galerie est une restitution de Charier (1845), l´ancienne ayant été brisée par les échafaudages lors de la construction de la voûte en 1768 et remplacée par des grilles de fer en 1776.

La nef était-elle prévue dès l´origine pour être voûtée ? Un faisceau de présomptions incite à répondre par l´affirmative : sa largeur, somme toute modeste par rapport aux plus grands vaisseaux languedociens et catalans, qui avoisinent ou dépassent 20 m, l´importance des contreforts, l´existence d´arcs-boutants – certes très minces – et d´un arc formeret au-dessus de l´arc triomphal. De plus, les relevés du XVIIIe siècle montrent clairement des départs de voûtes, tant dans la nef que dans le transept. Enfin, la structure s´est révélée parfaitement apte, sans subir de modifications, à porter les massives voûtes d´arêtes lancées en 1768. L´intention de voûter le transept est encore plus évidente, comme en témoigne la présence de colonnes engagées dans les angles sud-est et sud-ouest du bras sud – identiques à celles qu´on voit au même emplacement à Notre-Dame de Quelven –, de dosserets et de traces de formerets, bûchés au XVIIIe siècle, mais bien apparents dans le bras nord. Quoi qu´il en soit, la mise en place des voûtes classiques, plus écrasées que ne l´eussent été des croisées d´ogives, a considérablement modifié la perception du volume du grand vaisseau, dont le lambris du XVIIe siècle est situé une dizaine de mètres plus haut.

Les chapelles de la nef, dont les dimensions comme l´épaisseur des murs-contreforts qui les séparent sont inégales, résultant peut-être de la réutilisation des fondations de l´église précédente, sont voûtées d´ogives. Du côté sud, la plus proche du transept, dédiée jadis à Sainte-Catherine, abritait le tombeau de l'évêque bâtisseur Yves de Pontsal, dont les armes se voyaient aussi au vitrail.

Datant de 1518, la jonction de la nef avec le transept est assurée par un grand arc accosté de deux arcs en plein-cintre superposés, artifice destiné à réduire la largeur de la croisée et peut-être à établir une correspondance visuelle avec le chœur à déambulatoire. De plus, ces passages latéraux permettaient aux fidèles d´accéder au tombeau de saint Vincent en contournant le chœur des chanoines. L´arc inférieur formant étrésillon porte une galerie qui prolonge celle de la nef et devait desservir le jubé. Les piles ouest de la croisée, polygonales, sont épaulées vers la nef par des contreforts puissants, richement moulurés et ornés de figures sacrées ou grotesques (Christ bénissant, ange porteur d´écusson, homme sauvage, Samson terrassant le lion, lions fantastiques, mascarons).

La croisée du transept, plus large que le chœur roman auquel elle se rattachait non sans maladresse, était entièrement occupée par le chœur liturgique et les stalles des chanoines. L´élévation du transept, dont le bras nord est plus profond que son homologue du midi, reprend le parti de la nef, à cette réserve près que la galerie de circulation ménagée dans l´épaisseur des murs est et ouest est partiellement dissimulée à la vue et n´apparaît que sur les murs-pignons et sur le mur est, sous les fenêtres hautes ouvertes au-dessus de l´entrée du déambulatoire. La balustrade, à la différence de celles de la nef, présente ici une succession de motifs flamboyants, des cercles garnis de deux mouchettes tête-bêche. La verrière du bras sud contenait une effigie de l´évêque Jacques de Beaune (1504-1511).

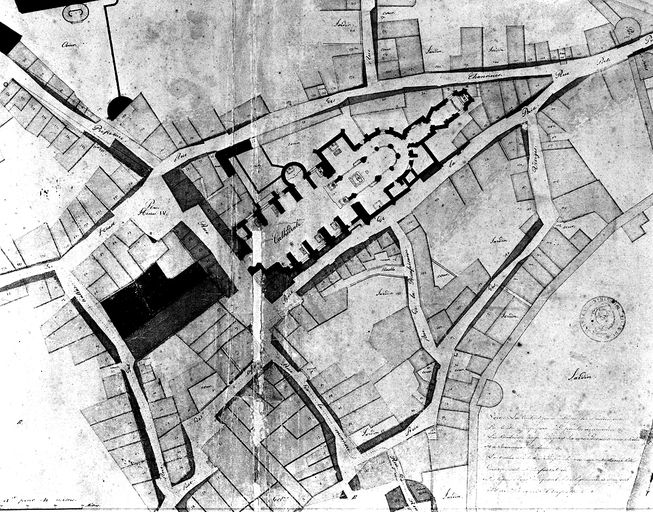

Enfin, on peut se demander si la chapelle Notre-Dame, voûtée par l´évêque Jean Validire qui y avait élu sépulture, reconstruite et dédiée par la suite à Saint-Vincent Ferrier, n´était pas à l´origine, comme la chapelle de la Victoire à la cathédrale de Quimper, un édifice autonome, dont le projet grandiose de 1536 devait faire la chapelle absidale du nouveau chœur. Le groupe cathédral comprenait au nord du chevet une chapelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste, qui servait de baptistère à la paroisse : construite en 1310 par le chanoine et archidiacre Jean de Bois-Hélio, elle était en ruine en 1438, et fut rebâtie sur les mêmes fondements par Jean Validire. Vendue en 1791, cédée à la fabrique en 1822, elle disparut en 1857 pour élargir la rue des Chanoines.

Ordonnance extérieure

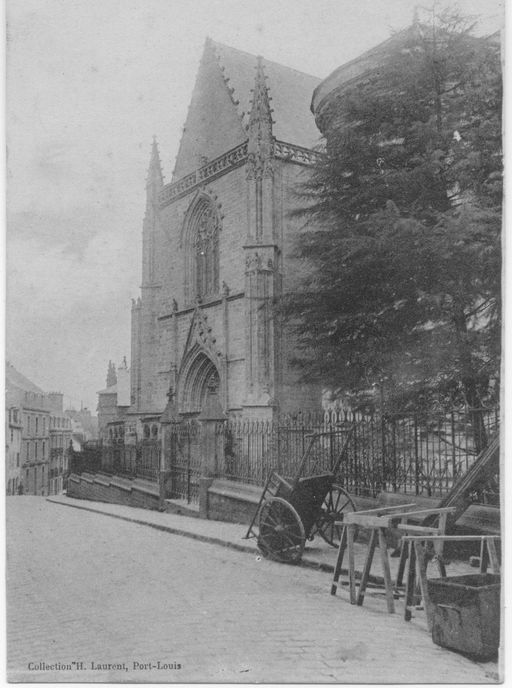

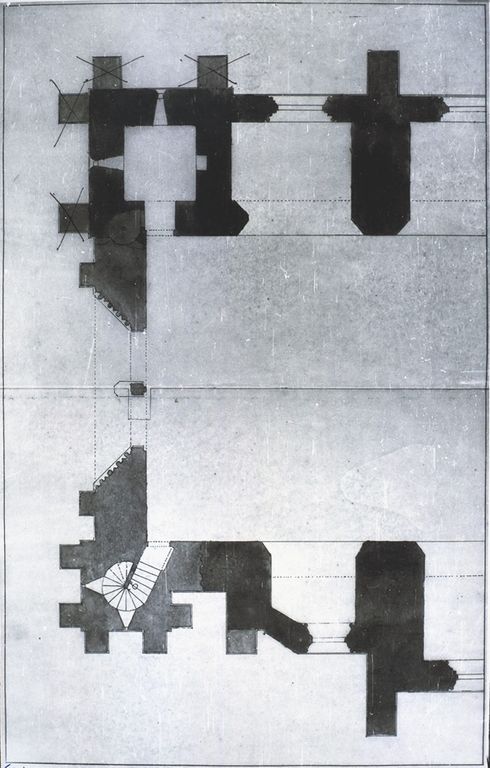

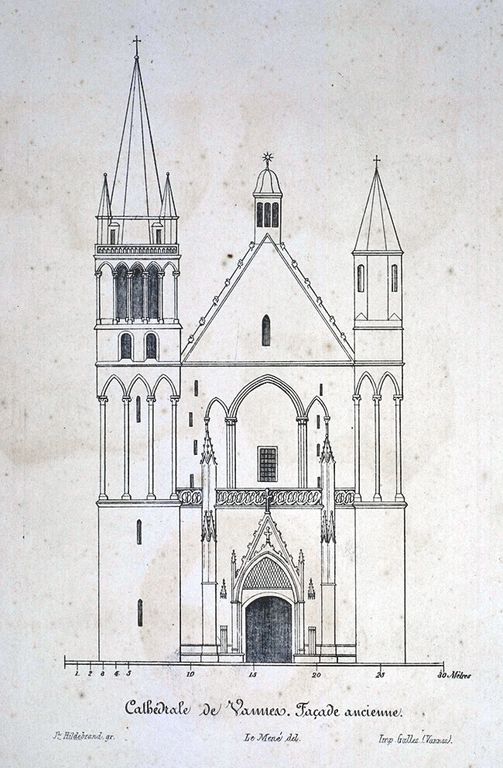

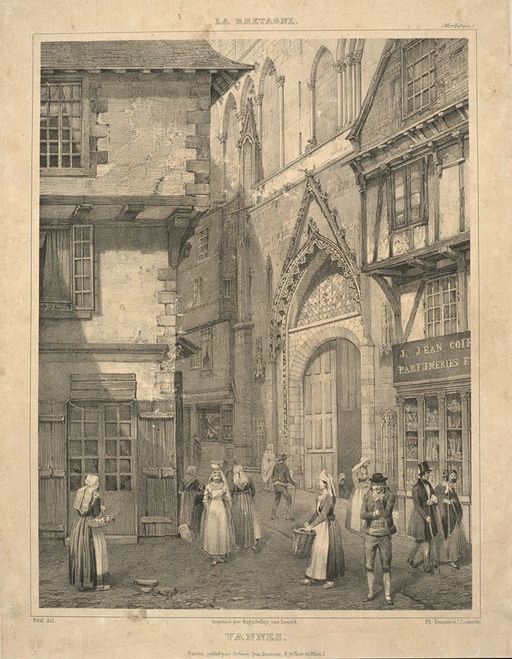

En 1866, reprenant un projet de Brunet-Debaisnes, M. Charier propose de doter la cathédrale d´une façade harmonique de son invention, dans le style gothique rayonnant, en enrobant complètement la tour nord de maçonneries neuves et en lui donnant une symétrique au sud. À la demande de Labrouste, inspecteur général des édifices diocésains, c´est une solution moins radicale qui est finalement retenue, puisqu´elle respecte les dispositions anciennes de la tour nord, mais le reste du frontispice est une création intégrale du XIXe siècle. Plusieurs relevés datant de 1862 permettent néanmoins de connaître l´état antérieur de la façade, dont les parties basses des tours étaient du reste dissimulées par des constructions civiles à pans de bois. Au-dessus, soit au second registre, apparaissent au nord trois arcades en tiers-point retombant sur d´élégantes colonnes par l´intermédiaire de chapiteaux à crochets. Les deux étages supérieurs de la tour étaient respectivement éclairés par deux baies en plein-cintre séparées par un trumeau et par trois baies en tiers-point encadrées par deux arcades aveugles. Au-dessus, s´élevait une flèche octogonale haute de quelque 23 m, éclairée par quatre lucarnes et cantonnée de quatre clochetons d´angle – les quatre fillettes et petites tourelles, qui sont au cerne du grand aguillon d´iceluy clocher , mentionnées par une expertise de 1536.

La partie centrale, au même niveau, comprenait une grande baie (qui apparaît murée, mais divisée en deux lancettes sur un relevé de 1824) dont l´arc à peine brisé tend vers le plein-cintre, encadrée de deux arcades aveugles plus basses en tiers-point. La tour sud n´est en fait qu´une tourelle de plan carré, couronnée par un étage et une flèche de pierre octogonaux, dont la seule fonction est d´abriter un escalier en vis. Son premier étage est allégé par deux arcades aveugles en tiers-point, moins larges que celles du nord. Exception faite de la dissymétrie des tours, cette façade présente d´évidentes ressemblances, soulignées par L. de Farcy dès 1886, avec celle de la cathédrale d´Angers, datée des années 1180, qui fit également école au Puy-Notre-Dame. Toutefois, on peut y déceler quelques influences du décor normand, dans les motifs en décaissement de trilobes et de quadrilobes qui allègent les arcades et les écoinçons du premier étage.

Le portail primitif, remplacé à partir de 1484 par un ouvrage de style flamboyant achevé en moins de dix ans, céda à son tour la place en 1782 à une porte classique à arc segmentaire d´une grande simplicité, au-dessus de laquelle fut conservé le tympan vitré, privé de son réseau. Il était précédé d´un porche, qui avait lui-même pris la place d´un ouvrage semblable du XIIIe siècle – autre point commun avec la cathédrale d'Angers, comme d´ailleurs avec celle de Saint-Pol-de-Léon : haut de 10,78 m, il était couronné d´une balustrade à mouchettes et ouvrait sur le parvis par un arc garni d´une suite de trilobes ajourés, à accolade et fleuron couronné d´un gâble. En 1494, le sculpteur Jean André y avait installé les statues du Christ en croix entre la Vierge et saint Jean. De nombreux éléments lapidaires en sont conservés dans le déambulatoire. On peut restituer, pour le portail intérieur, bâti en calcaire sur un soubassement en granit, deux portes géminées en anse de panier surmontées d´un tympan vitré, réunies sous une voussure à quatre rangées décorées de rinceaux de vigne, feuilles de chêne et de chou et de niches à dais en calcaire, encadrée de deux pilastres amortis par des pinacles et surmontée d´un cordon en accolade orné d´une couronne de trilobes.

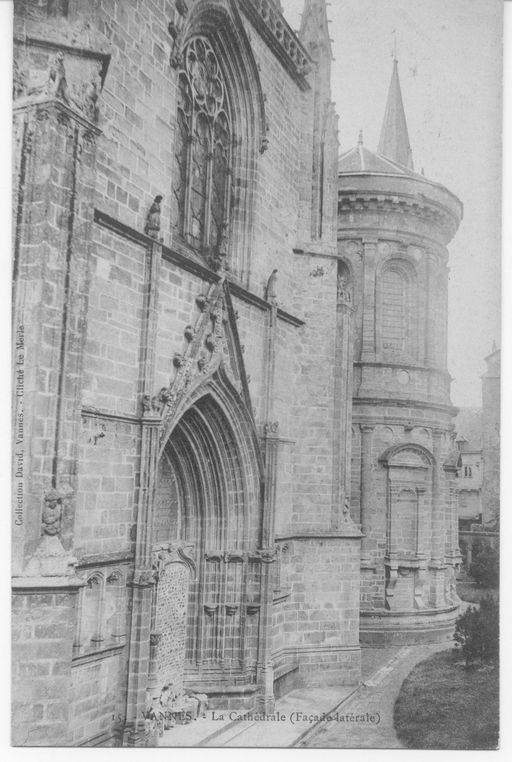

À la différence des églises gothiques du Midi, qui réunissent sous une même toiture nef et chapelles latérales, ces dernières étaient dès l´origine dotées d'une couverture distincte, en terrasse. Les fenêtres hautes sont de médiocres dimensions, accusant le parti général de muralité de l´édifice. Les relevés établis en 1863 semblent indiquer qu´à cette date, toutes les baies du côté sud étaient dépourvues de remplages. Pourtant, en 1848, Guilhermy décrit encore des fenêtres hautes en ogive, avec meneaux et compartiments compliqués . Après que le restaurateur ait doté toutes les baies de remplages rayonnants en contradiction flagrante avec le style de la nef, seule celle de la troisième travée, côté nord, conserve un réseau flamboyant, composé de quatre lancettes tréflées surmontées d´une rose formée de quatre mouchettes tournantes. Bâtis en calcaire, ses meneaux présentent des bases et des profils du XVe siècle, et ses piédroits semblent solidaires des maçonneries voisines, mais une réfection à l´identique, que certaines sources datent de 1845, n´est pas à exclure.

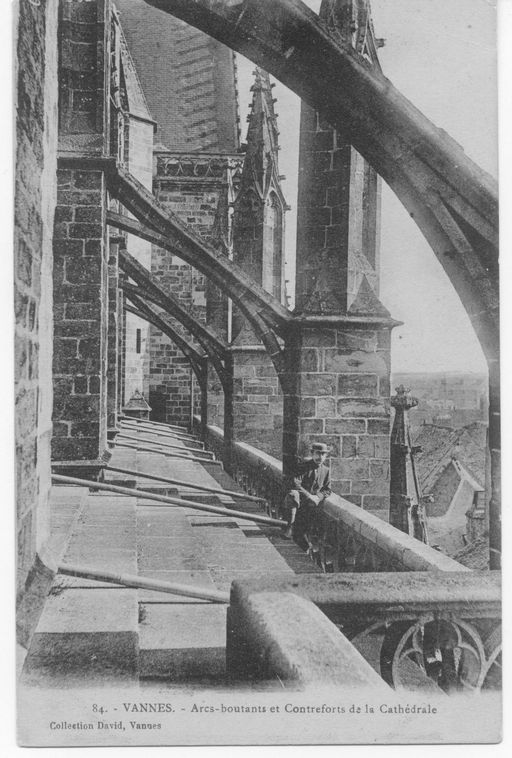

Les chapelles latérales sont épaulées par des contreforts à ressauts couronnés par des pinacles à 45° et reliés par de minces arcs-boutants à ceux du vaisseau central qui sont, eux, sont amortis en bâtière et flanqués d´un pinacle à 45° encadré de deux petits pinacles orthogonaux. Un portail à tympan vitré s´ouvre dans la troisième travée ; son arc segmentaire témoigne d´une réfection à la fin du XVIIIe siècle.

Bâti en 1504 sous la conduite de Guillaume Yvon, le portail des ducs, muré et masqué par un autel depuis 1776, donnait accès au bras sud du transept. La dénivellation de la rue Saint-Guenhael avait obligé à créer un escalier à double rampe, visible sur les plans du XVIIIe siècle et dont les arrachements sont encore lisibles dans la maçonnerie. Le premier registre présente un portail formé à l´origine de deux portes géminées, muré en partie basse et un tympan vitré sous un arc en accolade et un gâble surmonté d´un écu et d´un fleuron. Pierre Bodinaye y avait imprimé les armoiries de Bretaigne et l´escuczon de l´évesque en 1505. La voussure est simplement moulurée, dépourvue du décor végétal encore présent au portail ouest. Au deuxième registre s´ouvre une grande baie devant laquelle passe une galerie à balustrade. Enfin, au troisième registre, le pignon en retrait de l´alignement des niveaux inférieurs est également précédé d´une coursière à garde-corps. Bien que construit une douzaine d´années après son homologue du sud et sous la conduite d´un nouveau maître d´oeuvre, Pierre Cadio, le bras nord du transept, encadré par deux contreforts angulaires, en reprend l´essentiel des dispositions. Au registre inférieur, un portail à deux portes géminées surmontées d´un tympan vitré, d´une accolade à fleuron et d´un gâble, dit portail des chanoines, est très semblable au portail sud du choeur de la chapelle de Quelven. Lui aussi condamné en 1776, il a été rouvert en 1956. Au-dessus, une baie, garnie de trois lancettes au XIXe siècle, confirme par ses dimensions modestes le fort parti de muralité de cette façade. Le décor de la Renaissance y fait son apparition sous la forme de six niches à coquille, dans les piédroits du portail. Les statuettes qui ornent les contreforts sont l´oeuvre du même atelier que celles de l´arc triomphal.

Photographe à l'Inventaire