Edifice majeur de la ville, Château Gaillard est le seul hôtel particulier du début du 15e siècle en pierre conservé à Vannes. Son commanditaire, Jean de Malestroit, chancelier du duc Jean V est alors un des plus importants personnages du duché, à la fortune considérable, qui possède en outre un hôtel à Rennes. Malgré la disparition du corps sur rue et de la spectaculaire coursière à deux niveaux qui la reliait au corps principal, l'hôtel conserve ses dispositions d'origine, en particulier ses deux tours d'escalier dont les dimensions différentes correspondent à l'usage public-privé. On mettra en évidence le décor de la cheminée de la grande salle du premier étage qui reproduit celui des cheminées du logis ouest de Suscinio construit vers 1420 par le duc Jean V. Mais aussi le remarquable décor de boiseries inspiré ou réalisé par les menuisiers du Parlement de Rennes ou encore la très belle charpente en carène renversée.

- inventaire topographique, ville de Vannes (secteur sauvegardé)

-

Samson VéroniqueSamson VéroniqueCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vannes

-

Commune

Vannes

-

Adresse

2 rue Noé

-

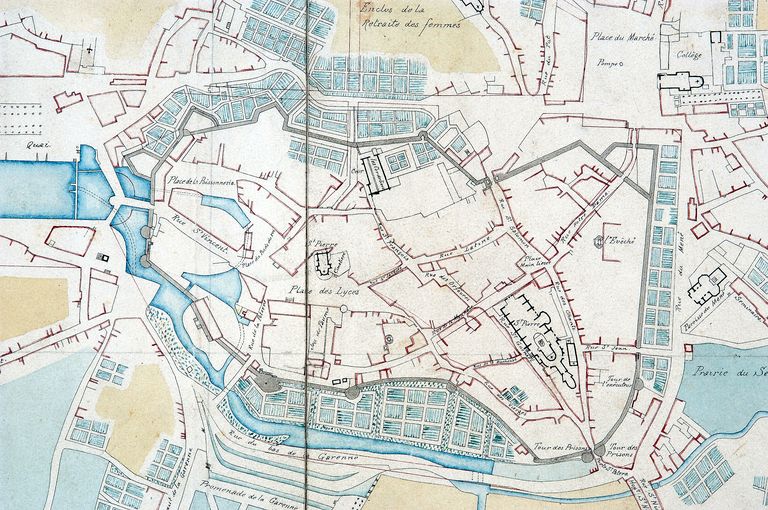

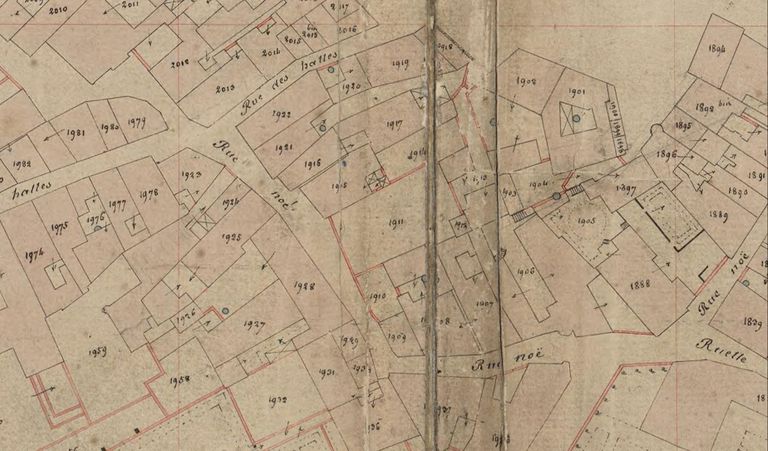

Cadastre

1807

I3

1155

;

1844

K8

1925

;

1980

BS

44

-

Dénominationshôtel

-

Parties constituantes non étudiéescour, jardin, portail

Hôtel particulier construit pour Jean de Malestroit, alors évêque de Nantes, puis chancelier du duc Jean V (1408-1442), qualifié de "maison neuve" dans un acte de vente de 1455. L'étude dendrochronologique provenant de la charpente de combles date cette dernière de 1437. Plutôt qu'en référence au prénom de Gaillard Tournemine, ancien propriétaire de l'emplacement avec Thomas Faverill et Jean de Cresolles dans le rentier ducal, il vaut voir dans l'adjectif "gaillard" qualifiant l'hôtel une reconnaissance de la grande qualité de sa construction.

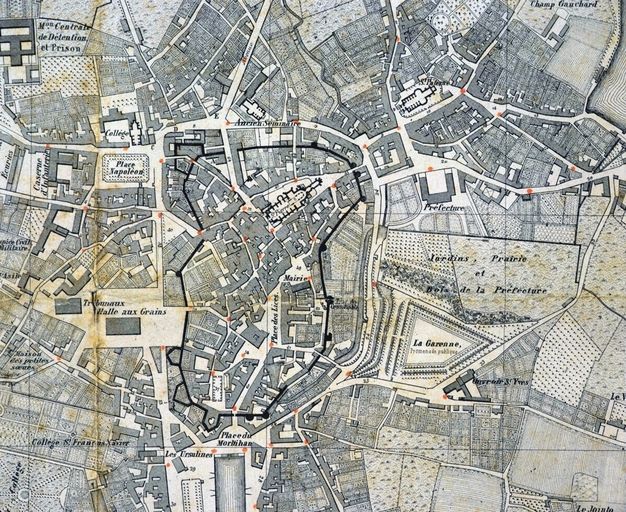

L'hôtel composé de deux corps de logis contemporains est bâti vers 1430-1440 sur une étroite parcelle, exempte de rente foncière car dépendant antérieurement des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem : il manque cependant le corps de passage sur rue, et la coursière en encorbellement déterminés par l'analyse architecturale, probablement détruits à la fin du 17e siècle lors de la construction du portail actuel.

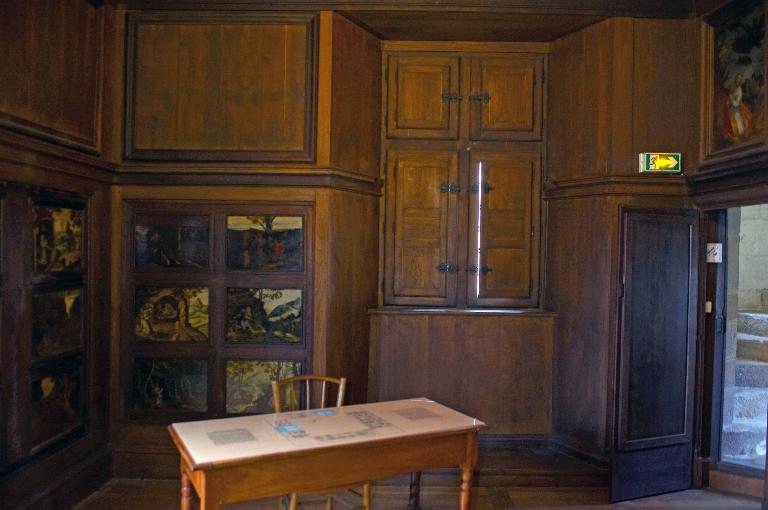

En 1457, le duc Pierre II achète l'édifice aux chanoines de Nantes (qui l'avaient acquis de l'héritier de Jean de Malestroit, son neveu Jean) pour servir d'auditoire au Parlement de Bretagne, mais aussi de demeure pour le président du Parlement. Après la réunion de la Bretagne à la France, le roi vend l’hôtel en 1554 à la famille Botherel qui le conserve jusqu'en 1645. A cette date, l'hôtel devient la propriété de Pierre de Sérent, seigneur de la Rivière, qui est à l'origine du décor du célèbre "cabinet des Pères du désert", au 2e étage du corps postérieur.

En 1675, l'hôtel passe à Claude de Francheville qui procède à d’importants travaux : suppression du corps sur rue et de la coursière le reliant au corps principal, au profit du portail actuel ; remplacement du corps de latrines à l'ouest ; remplacement probable des plafonds à poutres rapprochées par des plafonds à poutres et solives. Il remanie également le décor intérieur de plusieurs pièces, décor inspiré de celui utilisé pour les boiseries du Parlement de Rennes.

En 1912, la Société polymathique du Morbihan rachète l´immeuble et réalise quelques travaux pour y installer son musée, en particulier au rez-de-chaussée, la création de la porte d'accès à la salle remplaçant une fenêtre attestée dans un acte du 18e siècle, ainsi que la modification de la porte d’accès à la tour.

En 2002-2003, une grande campagne de restauration aboutit à la restitution de la charpente d'origine en carène renversée, masquée au 19e siècle sous un lattis plâtré. Cependant, le lambris du berceau n’est pas restitué.

La construction qui figure sur le plan cadastral de 1844 dans la cour côté ouest, sans doute écurie et remise à carrosse mentionnées dans un aveu de 1710 qui avaient en partie remplacé le corps de passage sur rue, a été détruite.

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 15e siècle

- Secondaire : 4e quart 17e siècle

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Malestroit Jeancommanditaire attribution par travaux historiquesMalestroit JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Jean de Malestroit, chancelier de Bretagne (1408-1442).

-

Personnalité :

L'hôtel est établi aujourd'hui en retrait de la rue, entre cour et jardin selon le modèle en vogue au 17e siècle dont témoigne le portail en plein cintre couronné d'un fronton triangulaire ouvrant sur la cour pavée.

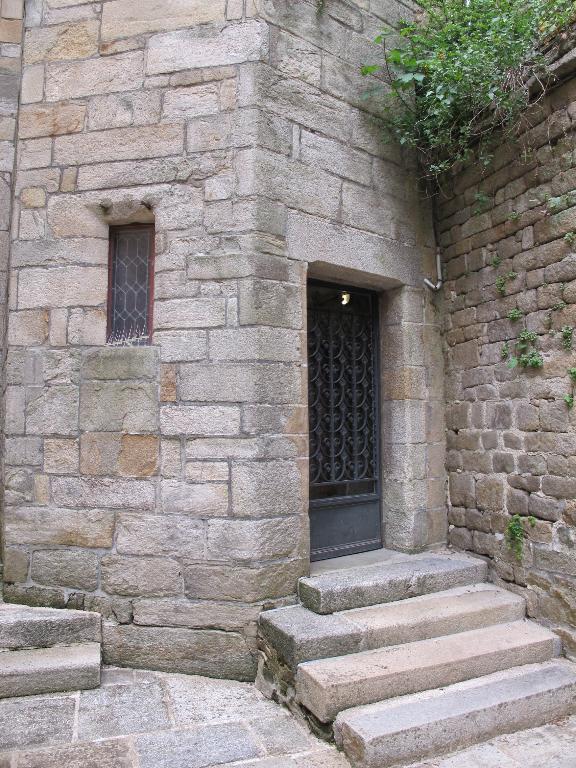

Complétant l'ensemble, il existait à l'origine, en bordure de la rue, un corps de passage relié par une coursière en encorbellement à étage à laquelle on accédait par deux portes superposées (aujourd'hui à demi-obturées en fenêtres) dans la tour polygonale ; un dispositif semblable se voit à Vitré à l’hôtel de la Boule d’or, de la fin du 15e siècle.

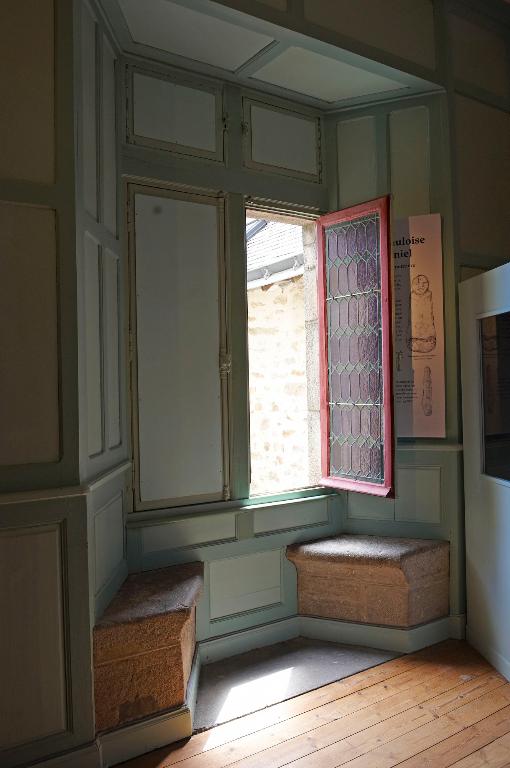

L'hôtel est composé d’un grand corps de logis flanqué d’un corps plus petit établis sur une parcelle étroite et irrégulière reflétant le tracé laniéré du tissu urbain propre au Moyen Âge, chacun des corps desservis par une tour d'escalier. Côté cour, la large tour d´escalier polygonale abrite un escalier en vis en pierre distribuant les cinq niveaux. Côté jardin, le petit corps de logis à usage privé ne comprenant qu’une pièce de service par niveau est desservi par un second escalier, logé dans une tourelle plus étroite appareillée partiellement en tuffeau. Sous l'ensemble du logis, deux caves dont l'une est voutée.

L'élévation sur cour à pignon avec tour polygonale hors-oeuvre accolée est construite entièrement en pierre de taille et éclairée en travée irrégulière d'une fenêtre à croisée par niveau (y compris celui du comble), la fenêtre du rez-de-chaussée ayant été transformée en porte d'accès au début du 20e siècle. La façade sur jardin est construite en moellon équarri ou irrégulier de granite, seule la base de la tour d'escalier étant en pierre de taille : la partie supérieure de cette tourelle est enduite, peut-être pour protéger le tuffeau visible dans l'escalier, dont elle est majoritairement constituée. Le mur occidental du corps postérieur est également enduit. Sur le mur nord des deux corps, les fenêtres à croisée sont disposées en travées. Une porte en plein cintre largement chanfreinée et surmontée d'un jour moderne donne accès latéralement à la grande salle du rez-de-chaussée du corps de logis principal.

Chaque niveau est composé de trois pièces dont deux dans le corps principal : salle, cuisine (?) et arrière-cuisine au rez-de-chaussée, salle, chambre et garde-robe (puis cabinet) aux étages.

La grande salle qui occupe aujourd'hui la totalité de l´espace du corps principal, était autrefois divisée en deux comme l'indiquent les deux cheminées monumentales identiques engagées dans le mur gouttereau occidental, selon une habitude ancienne qui fait préférer le gouttereau au pignon pour établir les cheminées. Aux deux étages carrés, l'espace est encore divisé en deux pièces par une cloison, chacune des pièces chauffées par une cheminée superposée à celles du rez-de-chaussée : au 1er étage, la cheminée de la pièce sur rue, à piédroits à colonnettes et à hotte en pierre de taille à arc de décharge a conservé son caractère médiéval ; cette cheminée de grande qualité indique clairement la salle principale où l'on recevait.

La pièce suivante, la chambre, est revêtue de lambris et dotée d'un plafond parqueté à moulures délimitant de caissons, qui remonte aux années1675, date conjointe de la mutation de propriété de l'hôtel et de l'arrivée du Parlement à Vannes : en effet, ces boiseries évoquent l'art des menuisiers au Parlement de Rennes ; au centre de la pièce, une guirlande en frise délimite probablement l'espace d’une alcôve occupant la totalité de la largeur suivant le modèle alors en usage. Face à cette ancienne alcôve, la modeste cheminée a perdu son revêtement boisé remplacé par deux portes de placards en remploi. Ces boiseries ont perdu leur peinture d’origine.

La 3e pièce située dans le corps postérieur est entièrement lambrissée, la cheminée adossée au mur est est revêtue de boiseries à trumeau d'une époque plus tardive que dans la chambre, probablement des années 1700, qui masquent sans doute la cheminée médiévale. Dans le mur ouest, on a conservé l'accès aux latrines (disparues) par une porte moulurée d'un cavet.

Le second étage présente la même disposition : cheminée médiévale dans la salle sud où subsiste également la fenêtre à coussièges (disparus au 1er étage) ; chambre au nord dont seule la cheminée a conservé ses boiseries du 17e siècle : comme au premier étage, leur décor est inspiré ou réalisé par les menuisiers du Parlement : on peut cependant regretter que la peinture dont elles sont revêtues depuis la dernière restauration ne soit pas du tout dans l'esprit du 17e siècle.

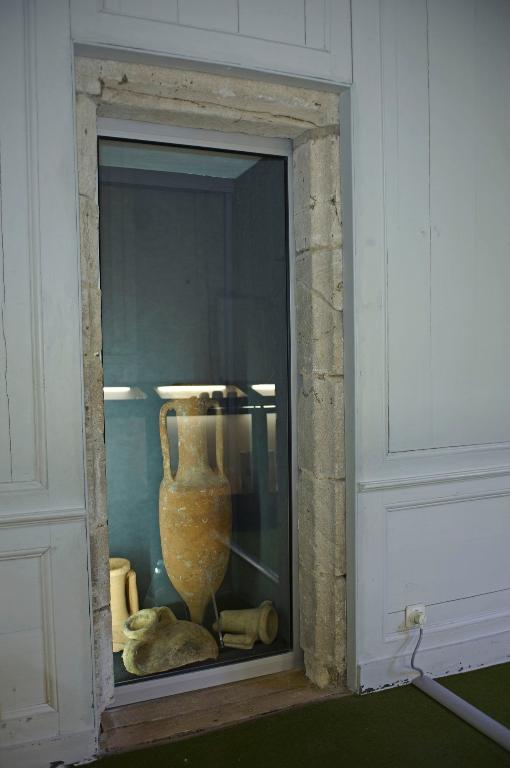

Dans l'ancienne garde-robe se trouve un cabinet de travail dit cabinet "des pères du désert" ornés de panneaux peints du 17e siècle. Une des cloisons peintes masque une fenêtre à un coussiège qui conserve encore son volet à plis serviette du 15e siècle, seul vestige des boiseries de cette époque.

Le comble est peut-être aujourd'hui l'espace le plus spectaculaire, après la restauration de 2003 qui a remis en valeur la charpente à chevron portant ferme qui recouvrait l'ensemble de l'espace, éclairé par deux fenêtres à coussièges percées dans les pignons. Le comble étant sans surcroît, chevrons et liens courbes qui composent le berceau reposent sur deux sablières par l'intermédiaire d'un blochet, petite pièce transversale. Les cheminées de cette salle ont disparu, l'une au pignon nord dont souche et conduit se voient encore à l'extérieur. Quant à la seconde au sommet du mur gouttereau, elle a disparu et seule se voit encore la trémie.

Le cabinet qui présente un haut surcroît a conservé sa petite cheminée du 15e siècle, à piédroits chanfreinés à griffes, linteau incurvé et hotte oblique. Eclairé d'une fenêtre à coussièges, il montre la même charpente à chevrons portant ferme, reposant sur deux sablières : le remplacement de la partie inférieure des chevrons et des jambettes a peut-être fait disparaître l'ancienne disposition à blochets.

-

Murs

- granite moellon enduit

- granite pierre de taille

- calcaire pierre de taille enduit partiel

-

Toitsardoise

-

Étagessous-sol, 2 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon découvert

- toit polygonal

- toit conique noue

- croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

Énergies

-

Typologiesen retrait de rue ; double en profondeur ; à pignon sur rue ; coursière en encorbellement

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- peinture

- menuiserie

-

Représentations

- denticule, guirlande, personnage profane

-

Précision représentations

Les boiseries du plafond de la chambre nord au 1er étage comportent une séparation avec personnages en haut-relief portant des guirlandes de fleurs ou une corne d'abondance. Les caissons sont bordés d'une frise de denticules et d'entrelacs au centre orné de fleurettes. Une même frise d'entrelacs orne l'imposte des portes.

La cheminée du pavillon nord au 1er étage montre un trumeau bordé de pilastres à chapiteau ioniques.

Au second étage, le foyer de la cheminée de la salle sud est encadré d'une guirlande florale en fort relief. La corniche est décorée d'acanthes, tandis que le trumeau orné d'un cadre bordé de feuilles d'acanthe, encadré de deux grosses fleurs stylisées.

-

Statut de la propriétépropriété d'une association

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablescharpente en bois, lambris, cheminée

-

Sites de protectionsecteur sauvegardé

-

Protectionsclassé MH, 1913/01/03

-

Référence MH

L'étude dendrochronologique a porté sur 60 éléments en bois de chêne provenant de la charpente de combles du château Gaillard à Vannes. Leur excellent état de conservation a permis la conservation d'aubiers complets permettant ainsi de dater précisément l'abattage des bois utilisés et par voie de conséquence la mise en place de la superstructure. Le prélèvement a permis de montrer la grande homogénéité de la charpente, de même que sa contemporanéité avec l'essentiel du bâti en pierre. L'ensemble se situe ainsi dans la première moitié du 15e siècle, la charpente étant datée de 1437.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Archives départementales du Morbihan

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

Documents d'archives

-

Archives départementales de Loire-Atlantique : B 2339

A. D. Loire-Atlantique. B 2339 fol. 7r Rentier du domaine ducal à

Vannes, parchemin, 1455-1458. La transcription du rentier a été réalisée par Marion Mauvais. Ce travail de transcription a fait l'objet de son master 1 sous la direction de Marie Casset (Lorient : Université de Bretagne sud. 2012). Dans un travail complémentaire en master 2 "La topographie de Vannes au 15e siècle, à partir des données du livre rentier de 1455-1458", Marion Mauvais a appliqué les données du rentier aux surfaces cadastrales de la ville émanant du premier cadastre de 1807-1809. Elle figure à ce titre comme enquêteur dans l'opération d'inventaire du secteur sauvegardé.

Folio 7r -

Archives départementales de Loire-Atlantique : B 2340

A. D. Loire-Atlantique. B 2340 : 1677 : Déclaration et dénombrement de messire Claude de Francheville chevalier seigneur de Truscat d´une maison nommée le Château-Gaillard size près la rue de Saint-François.

-

Archives départementales du Morbihan : B 497

A. D. Morbihan B 497 : 28 septembre 1712 : Nous soussignants Jacques Emmanuel Mersant priseur et arpenteur juré et reçu expert en la sénéchaussée de Vannes et Jean Denabia N.R. et apostolique faisant pour le greffe de l´escritoire, certifions nous estre ce jour 28 avril 1712 à requête de monsieur du Bodory en luy le requérant transportés jusqu´en la maison du Château-Gaillard situé en la rue de Saint François ville close de Vannes paroisse de Saint Pierre pour faire estat et PV des réparations requises et nécessaires de faire dans l´appartement d´en bas et celuy du premier estage d´en haut, cour et jardin et escurie de la dite maison du Château-Gaillard par luy affermé de madame la comtesse de Francheville où estant y avons procédé en présence du nommé Le Bat dit La France demeurant chez le dit seigneur du Bodory au moyen des clés nous représentées et ouverture faite par le dit La France son garçon.

-

Archives départementales du Morbihan : 6E 20

A. D. Morbihan. 6E 20 : 5 août 1754 : Bail de deux ans passé entre dame Gillonne Charpentier veuve de messire François Vincent de Quifistre, chevalier seigneur de Bavalan et autres lieux demeurante en son hôtel en cette ville de Vannes paroisse de Saint-Pierre faisant et agissant pour messire Alexis de la Touche, chevalier seigneur de Beaulieu et autres lieux demeurant en son château de Beaulieu paroisse de Bignan à messire Philippe François Blevin chevalier seigneur de Penhoët chevalier de l´ordre militaire de Saint-Louis.

-

Archives départementales du Morbihan : 6E 3460

A. D. Morbihan. 6E 3460 : 25 janvier 1782 : Transaction passée entre messire Jyacinthe Joseph Alexis de la Touche, chevalier seigneur de Beaulieu, Penvern et autres lieux demeurant à son hôtel à Vannes rue Saint-François d´une part et le Sr Jean-Jacques Brunet marchand apothicaire demeurant au dit Vannes rue Saint Jacques dite paroisse Saint Pierre d´autre part.

Bibliographie

-

HERBAUT, Claudie. Le château Gaillard. Dans : Vannes, ville d'art et d'histoire. Le tour de la ville en 24 fiches. Vannes, le centre historique, fiche 1.

Fiche 1 -

LEGUAY, sous la direction de Jean-Pierre. Histoire de Vannes et de sa région. Toulouse : éditions Privat. Pays et villes de France, 1988. 320p. ; 23,5 cm.

p. 89 -

THOMAS-LACROIX, Pierre. Le vieux Vannes. Malestroit, presses de l'Oust, 2e édition, 1975.

p. 34-37 -

DANET, Gérard. L'hôtel

de Roscanvec et le château Gaillard à Vannes. Etude historique en vue de la

prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre d'un projet muséal.

Etude commandée par la ville de Vannes. 1997.

-

BERNARD, Vincent. Rapport d'étude dendrochronologique, Vannes, Château Gaillard (Morbihan). Centre national de la recherche scientifique : laboratoire d'Anthropologie, centre d'Archéobotanique.

-

Toscer, Catherine . L'hôtel de Malestroit dit" Château-Gaillard" dans Vannes au Moyen Âge, une histoire de 1000 ans. Catalogue d'exposition Musée d'histoire et d'archéologie de Vannes, P. 54-57, 2013.

Périodiques

-

FRELAUT, Bertrand. Cabinet des Pères du désert à Château-Gaillard. In : Bulletin de la Société polymathique du Morbihan.1998, T124.

p. 87-97 -

LA MARTINIERE, Jean de. Le plus ancien manoir de Vannes Château-Gaillard. In : Bulletin de la Société polymathique du Morbihan.1920-1921.

p. 93-153

Annexes

-

Rentier du domaine ducal à Vannes, 1455-1458

-

Déclaration et dénombrement, 1677

-

Bail

-

ADM B 497 : 28 septembre 1712 : Procès-verbal de réparation.

-

Transaction, 1782

-

Sources iconographiques

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire