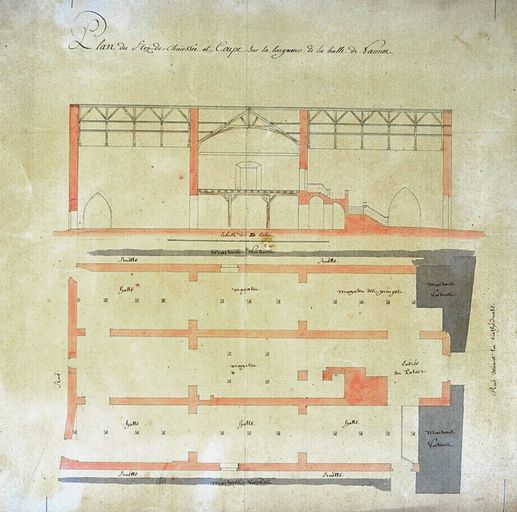

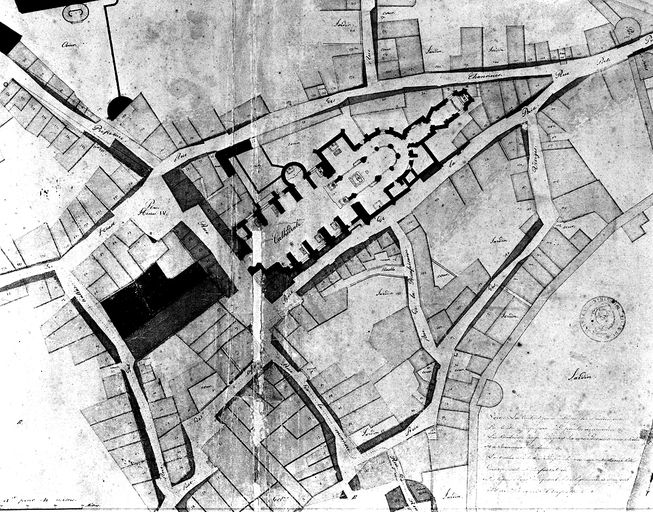

Ensemble bâti remontant à différentes époques et lié à deux prérogatives importantes, le marché et la justice. Le premier texte connu qui fasse mention de la Cohue tout en la situant date de 1416. Cependant, l'observation du bâtiment montre des parties beaucoup plus anciennes, antérieures au 12e siècle. Au rez-de-chaussée, sous la salle haute, deux murs parallèles d'une vingtaine de mètres, distants de 7 mètres environ, et limités à l'est par une reprise au pied de la double arcade sont des parties d'époque romane auxquelles on peut adjoindre également les murs, côté sud vers la rue des Halles. Un contrefort de type roman en deux endroits se distingue aussi de part et d'autre du grand mur sud.

Ensuite, les murs primitifs qui sont doublés par l'extérieur et prolongés vers l'est, et en façade, les pierres de taille qui se retournent sur les murs gouttereaux indiquent une campagne de travaux, datable de la fin du 12è ou du début 13è siècles par la composition de la porte de la façade est. Degez estime que cette extension vers l'est devait se doubler d'une extension symétrique vers l'ouest

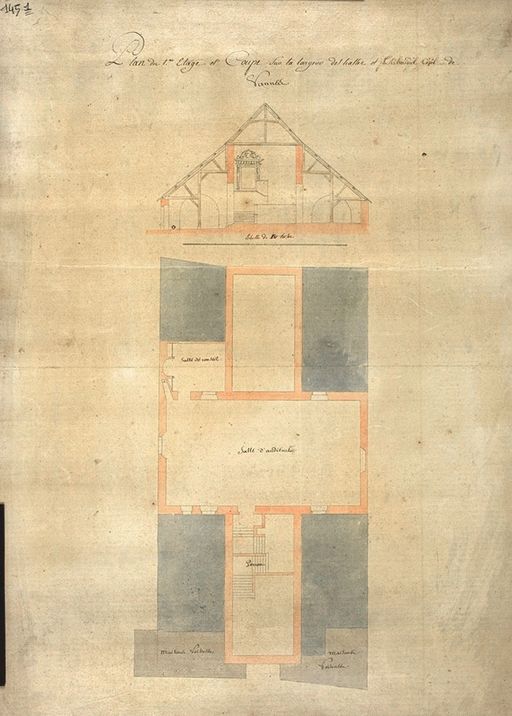

Au 14e siècle, les murs centraux sont percés de quatre arcades en tiers point, en vis-à-vis deux par deux. Celle du mur sud vers l'ouest a été remplacée au 19e siècle par une baie à arc en plein cintre. L'étage a été construit en deux parties. La plus ancienne est contemporaine des travaux menés au 14e siècle et consiste en une petite salle rectangulaire nommée au 17e siècle la salle du conseil (Dubuisson Aubenay) : le style de sa petite cheminée, le matériau utilisé et la disposition des pierres du rampant perpendiculaire à la pente confirment cette datation.

La grande salle dite salle du Présidial construite transversalement à la nef et aux bas-côtés est construite au milieu du 15e siècle, d'après les murs pignons et les fenêtres à coussièges qui y sont percées ; cependant, l'observation archéologique du bâtiment durant sa restauration dans les années 1970 montre une première élévation des murs gouttereaux en torchis et colombage à l'image du mur ouest de la salle du conseil construit en charpente et gros poteaux ; c'est en 1653 date à laquelle d'après les plaids généraux du Présidial que cette salle haute fut profondément modifiée par la construction de murs transversaux en maçonnerie en remplacement de la structure initiale à colombage.

En même temps, la charpente de la salle qui date initialement du 15e siècle est reprise d'après A. Dégez à cette date avec les remplois de la charpente précédente, vraisemblablement apparente à chevrons portant fermes mentionnée par Dubuisson Aubenay en 1636.

Enfin, cette campagne de travaux concerne aussi la couverture des bas-côtés de la halle centrale restés jusqu'alors à ciel ouvert.

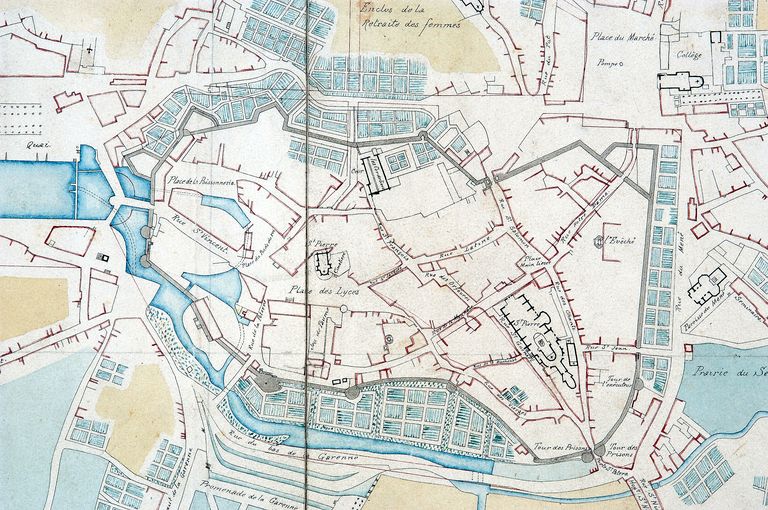

Les vestiges d'un escalier d'accès à la salle sont encore visibles sur le mur de droite du vestibule qui a conservé deux balustres plats encastrés. La disposition en équerres opposées de cet escalier est visible sur le plan du 18e siècle où cet accès est dénommé "peron". Pendant la Révolution, il sert de Tribunal Civil.

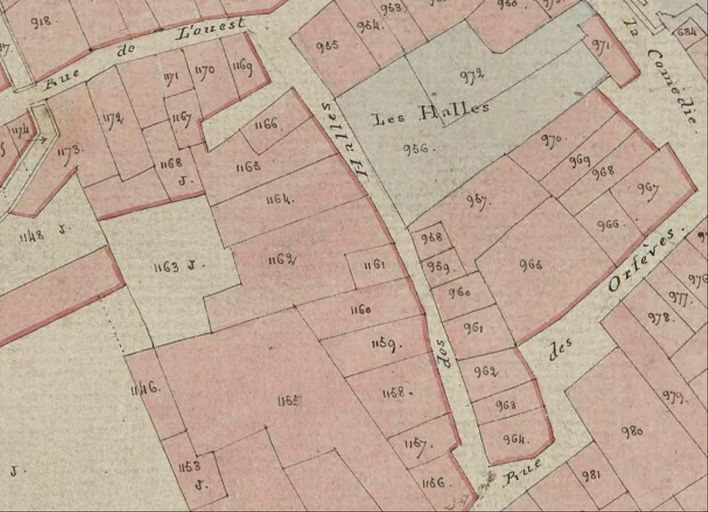

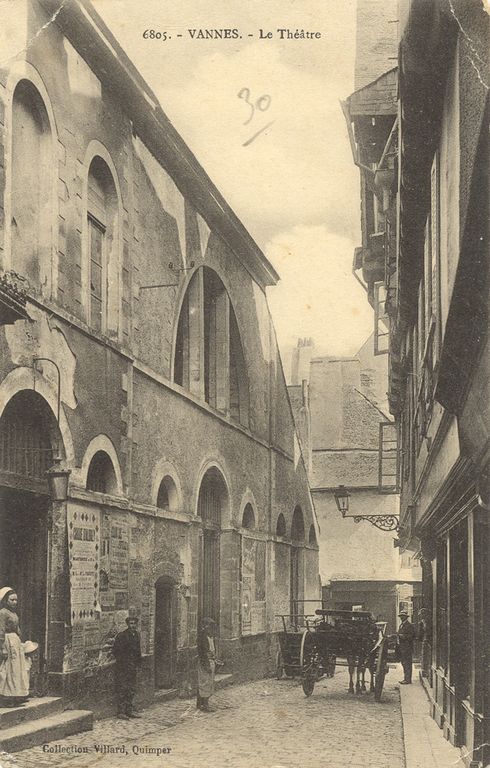

Au 19e siècle, la façade ouest est entièrement rénovée et remaniée en 1819 suivant le plan d'alignement de 1787. Ces travaux interviennent aussi dans le cadre des aménagements nécessaires au "théâtre civique" créé après la Révolution dans la salle haute qui entraîne la construction d'un escalier droit tourné vers la rue des Halles pour réaliser l'entrée du théâtre.

Les travaux plus récents des années 1970 ont rajouté un escalier en béton côté ouest qui forme un second accès à la salle de l'étage et ont redonné les volumes intérieurs que les aménagements successifs avaient fortement modifiés.

Ingénieur