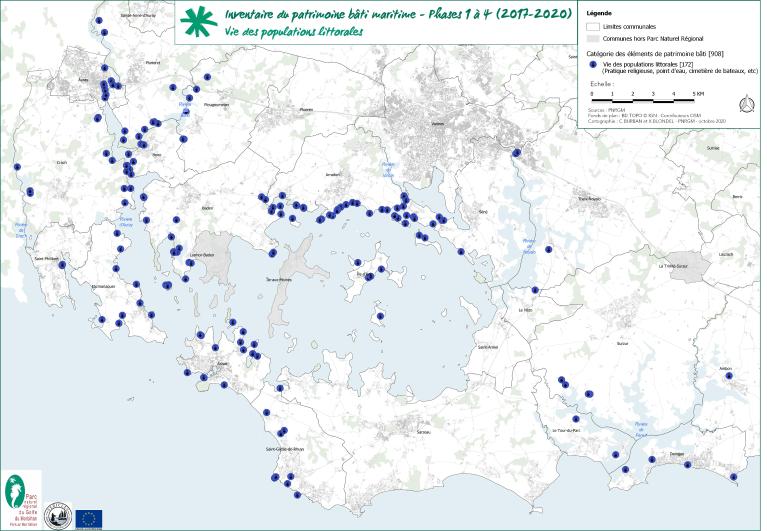

De nombreux ouvrages liés à la vie et au quotidien des populations littorales ont été recensés sur le périmètre d’étude. Ces ouvrages se situent sur le trait de côte, en abord direct ou occupent le Domaine Public Maritime. Ces édifices font référence à plusieurs thématiques : l’eau, le religieux, les loisirs ou les services à la population. Une synthèse, non exhaustive, des éléments inventoriés est présentée ci-dessous :

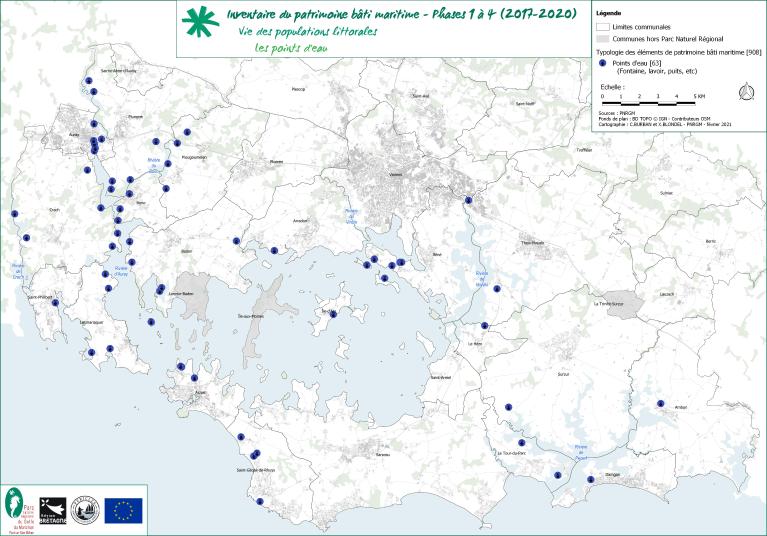

Les points d'eau

L’eau est indispensable à la vie des populations. Ainsi, fontaines, lavoirs et puits ponctuent les paysages littoraux du territoire du Parc naturel régional. Les fontaines, dont certaines présentent un caractère sacré, sont recensées en plus grand nombre que les lavoirs et les puits. La date de construction de ces points d'eau n'est pas toujours connue, cependant la plupart ont principalement été édifiés entre le XVIIe et le XIXe siècle.

Les fontaines civiles et les fontaines sacrées

Les fontaines civiles répondaient à un besoin de la population pour se procurer de l’eau quotidiennement et notamment aux pêcheurs pour s’approvisionner en eau douce avant de partir pour le large. D’autres fontaines les côtoient, il s’agit des fontaines sacrées. La majorité des fontaines recensées sont isolées et les quelques fontaines adossées identifiées correspondent à des fontaines de dévotion.

Les fontaines présentent une très grande diversité de typologies. En effet, leur forme varie d’une construction à l’autre. Certains bassins rectangulaires sont surmontés d’un fronton plein (fontaine à Kerlud à Locmariaquer, fontaine de Sainte Avoye à Pluneret) ou ajouré (fontaine de Kerhernégan où le tympan du fronton est percé par un arc brisé), d’autres bassins sont couverts par une pierre monolithe (fontaine de Bernon à Arzon, fontaine Saint André à Crac'h, fontaine Saint Goustan à Theix). Certains bassins sont couverts par une voûte en moellon (fontaine du Kerpont à Saint-Gildas-de-Rhuys, fontaine du port du Bono, fontaine du Guern à Baden, fontaine Saint-Armel, fontaines de Banastère, de Bénance, de Truscat, du Duer, de Fournevay ou de Kerollet à Sarzeau), une voûte en pierre de taille (fontaine du Motenno à Arzon) ou par une voûte constituée de blocs de granite appareillés (fontaine de Kercado à Crac'h, fontaine de Lambré à Surzur, fontaines de Kerners à Arzon, fontaine de Landrézac à Sarzeau, fontaine de Mériadec à Baden). L’ensemble est généralement en granite maçonné.

Quelques fontaines sont surmontées d’une croix (fontaine “aux bêtes” à Saint-Philibert, fontaine du Kerpont à Saint-Gildas-de-Rhuys, fontaine Saint-Colombier à Sarzeau, fontaine Guéhec ou fontaine Fuéhu à Noyalo), d'autres présentent une niche à statue (fontaine de Kermanie et celle près de l’étang du Kerpont à Saint-Gildas-de-Rhuys, fontaines de Banastère à Sarzeau, fontaine de Rosvelec à Vannes, fontaine de Saint Avoye à Pluneret) et certaines comportent ces deux attributs (fontaine Saint Jean à Crac'h, fontaine Sainte Anne Grappon à Surzur).

Les fontaines peuvent être très ouvragées. Par exemple, les fontaines de Kermanie à Saint-Gildas-de-Rhuys et de Sainte Anne Grappon à Surzur, dont les jambages possèdent des inscriptions et/ou des moulures ou encore la fontaine de dévotion Saint-Philibert située près de l’église paroissiale qui présente, notamment, une corniche moulurée et un enclos carré dallé. A Auray, la fontaine Chazelles se distingue par son architecture et la présence, notamment, d’une fleur de lys sculptée. La fontaine de Mériadec (Baden) présente une façade hexagonale avec une ouverture en arc plein cintre en pierre de taille, au dessus de laquelle figure une pierre gravée de forme pyramidale; la fontaine Saint-Albin à Crac'h, mentionnée sur la carte de Ragiot (1880), a été recouverte au XXe siècle par un imposant abri en pierres de taille maçonnées.

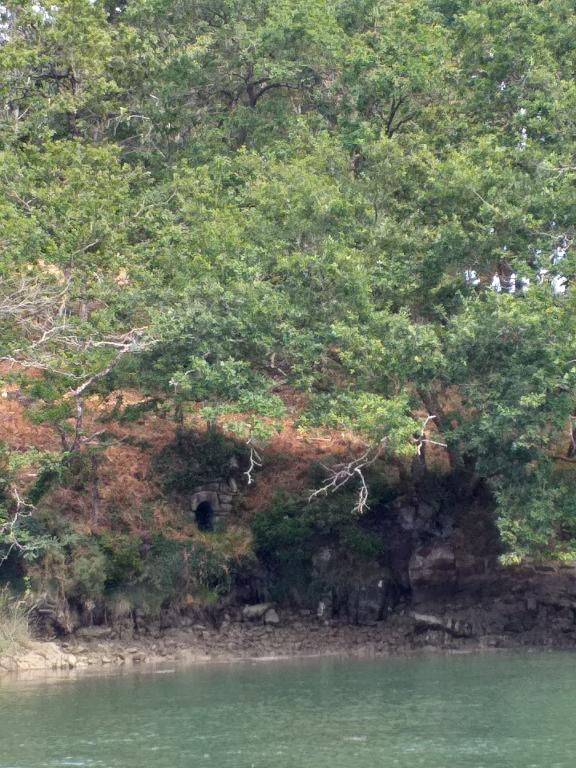

Par ailleurs, quelques fontaines sont enterrées. Il s'agit de la fontaine Saint Léonard à Noyalo, située à proximité de la chapelle Saint-Léonard, et équipée d'un escalier d'accès à l'eau taillé dans la roche; la fontaines de Kerassel à Sarzeau et celle de Saint Goustan à Theix, situées en deçà du niveau de voierie ; la fontaine du Rohello à Baden ou celle du Vicaire à Plougoumelen construites dans la pente du sol, ou encore la fontaine de Kergouët à Crac'h qui a la particularité d'être nichée dans la paroi rocheuse. Difficilement accessible par voie terrestre, son linteau monolithe est visible depuis la rivière de Crac'h.

Certaines fontaines présentent des particularités. Ainsi, les fontaines de la commune de Séné ont celle de posséder un escalier droit dans l’œuvre (fontaines de Langle, de Cariel). Celui-ci permet d'accéder à l’eau quel que soit son niveau✣. La fontaine du Néret à Sarzeau présente un banc en pierre accolé contre sa paroi externe arrière et le sommet de son fronton est orné d'un buste sculpté en ronde bosse. La fontaine Saint André à Crac'h est caractérisée, quant à elle, par une fontaine double en pierres de taille construite au début du XVIIe siècle, au moment de l'édification de la chapelle Saint André. L'une des fontaines desservait le village et l'autre la chapelle attenante. Un visage sculpté est observé sur le jambage gauche de l'une d'entre elle. Une autre exemple de fontaine double est observé au Bono, au lieu-dit du Boursul. Ce point d'eau, aujourd'hui dénommé fontaine des Marins, correspond sur la carte de Ragiot (1880) à l' ''Aiguade de la péniche''; lieu d'approvisionnement des marins en eau douce provenant du ruisseau de Kerdrech✣. Sur la rive voisine, côté Pluneret, se situe l'aiguade de Barbillon, également citée sur la carte de Ragiot. Autre particularité, la fontaine de dévotion de Becquerel (Le Bono), réputée pour soigner les maux de bouche et qui se distingue par son adossement à la chapelle Notre Dame de Bequerel, datée de la seconde moitié du XVe siècle. Elle se compose également d'un lavoir quadrangulaire.

En effet, de nombreuses fontaines possèdent un caractère sacré. Elles sont soit placées sous le patronage d’un.e saint.e, soit elles ont fait l’objet de croyances et de pratiques religieuses. C’est notamment le cas de la fontaine de dévotion Saint Philibert, de la fontaine Saint Gildas située pointe du Grand Mont à Saint-Gildas-de-Rhuys, des fontaines Saint Jean et Mériadec à Baden, de Becquerel au Bono, de Sainte Avoye à Pluneret, Saint André à Crac'h, Sainte Anne Grappon à Surzur, de Saint-Armel ou encore des fontaines de dévotion dites “feunten maria” et “de Saint-Gildas”, respectivement situées au bourg et au lieu-dit Le Moustoir à Locmariaquer.

Quelques fontaines de dévotion présentent un langage architectural proche du mausolée, telles que la fontaine Sainte Avoye (Pluneret), Sainte Anne Grappon (Surzur) ou la fontaine Saint Jean (Crac'h), où pour cette dernière l'élément architecturé est situé au centre d'un bassin carré dallé desservi par deux escaliers. La fontaine Kerisper à Pluneret, dont la fonction de dévotion n'est pas attestée, montre également un profil architectural rappelant celui du pilier funéraire.

Certaines de ces fontaines ont recouvert au fil du temps une autre fonction. C'est le cas de la fontaine de Linderf à Plougoumelen, qui aurait également servi de lavoir et d'abreuvoir.

Les fontaines recensées dans le cadre de cette opération d’inventaire montrent différents états de conservation. Un très grand nombre d’ouvrages a été remanié et présente des reprises en ciment ou en béton (fontaine de Kercado à Crac'h, fontaine de Linderf à Plougoumelen). Et nombreuses sont les fontaines à être envahies par la végétation (fontaine de Kerisper à Pluneret, du Vicaire à Plougoumelen, du Rohello à Baden, fontaines des Marins et du Berly au Bono, fontaines de Kerhernégan, Kerorang et Saint-Albin à Crac'h, fontaine de Rosvelec à Vannes, de la rue de Castel au Tour-du-Parc ou celle de Fournevay à Sarzeau), parfois jusqu'à devenir difficilement visibles dans le paysage (fontaine Keroyal à Plougoumelen, Kercado à Crac'h, Kerfontaine au Hézo, fontaines de Kerzo, Kersellec et Kerdaniel à Pluneret).

Implantés en abord direct de la mer, ces ouvrages sont particulièrement vulnérables à la submersion et à l’érosion marine. C’est notamment le cas de la fontaine de Brillac à Sarzeau, la fontaine Varia à l’Île d’Arz et de celle du Moustoir à Locmariaquer.

Les lavoirs

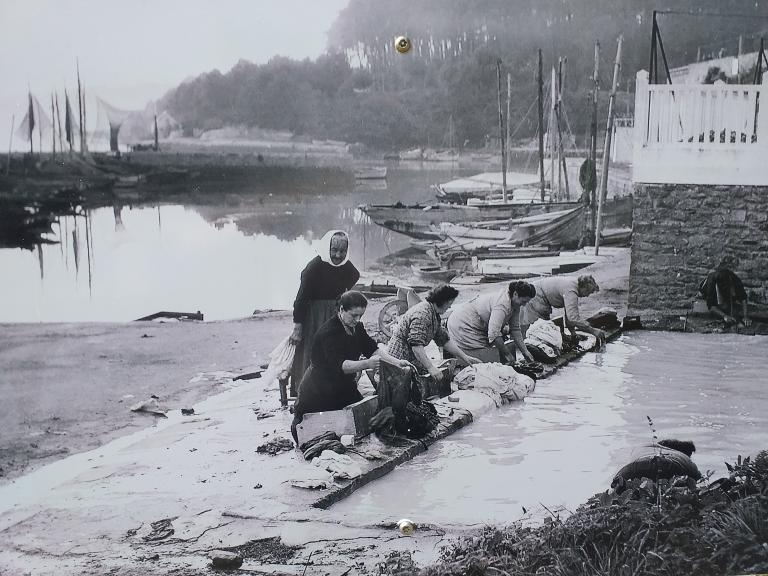

Au delà de leur usage pratique pour laver le linge, les lavoirs constituent, pour les femmes, des lieux d'échanges et de discussions. Sur le territoire d'étude, les lavoirs observés sont majoritairement attenants à des fontaines. C'est le cas par exemple de la fontaine de Langle à Séné qui alimente un lavoir de taille modeste, de la fontaine et du lavoir de la Madeleine à Auray ou encore de la fontaine et du lavoir de Bequerel au Bono. Ce lavoir quadrangulaire dallé, équipé de gradins en pierre et accessible par des escaliers en pierre de taille est relié à la fontaine par une rigole présentant en son centre une cuvette circulaire qui servait à "rincer le fond du seau". Au Bono toujours, la fontaine du Port dessert un lavoir utilisé, notamment, par les femmes des marins pour les tâches ménagères quotidiennes, mais également par les marins eux-mêmes lors d’événements particuliers, tel que le tannage des voiles. A Pluneret, l'eau de la fontaine de Kerisper a la particularité de se déverser par un système de rigole, dans deux lavoirs juxtaposés.

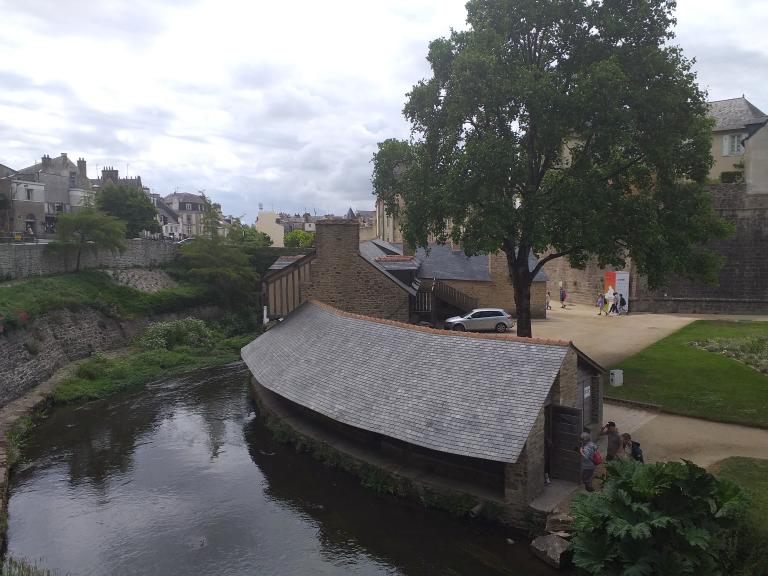

Les Lavoirs de la Garenne à Vannes constituent un ensemble imposant, construits d'après les archives entre 1817 et 1821 sur la rive droite de la rivière de La Marle. Ils seront abandonnées après la seconde guerre, comme beaucoup d'autres lavoirs publics.

Des lavoirs isolés sont observés ponctuellement, tel que celui de Pen er Men à Arradon ou l'ancien lavoir à trois bacs de Locmariaquer encore utilisé au milieu du 20e siècle par les lavandières.

Les lavoirs inventoriés montrent des états de conservation inégaux, avec pour certains une importante végétalisation (Locmariaquer, les lavoirs de Kerzo et Kérisper à Pluneret).

Les puits

Les puits inventoriés sur le littoral offraient aux marins un point de ravitaillement en eau douce issue de nappes souterraines. A l'instar des fontaines, ces points d'eau montrent une grande diversité de typologies. Certaines cavités sont surmontées d’une structure quadrangulaire à fronton plein triangulaire et possèdent des assises latérales en pierre (Baden, Suscinio et Beg Lann à Sarzeau, Le Passage à Saint-Armel), d’autres sont coiffés d'un dôme conique (Damgan) ou quadrangulaire (île Renaud, Baden). Quelques uns sont couverts par une voûte en moellon (puits de Pomper à Baden) ou par une voûte constituée de blocs de granite appareillés (puits de Pen er Men à Arradon). L’ensemble est généralement en granite maçonné. A Séné, la cavité est seulement aménagée d'une paroi en pierre sèche et ne comporte pas de structure couvrante. A la caserne de douaniers de Suscinio, la cavité est également constituée uniquement d'une paroi en pierres de taille jointoyées. Les puits recensés présentent différents états de conservation: certains sont envahis par la végétation et/ou sont fortement dégradés (Lasné, Néret et Penvins à Sarzeau, Bailleron à Saint-Armel), d'autres ont été remaniés (Pointe de Penvins).

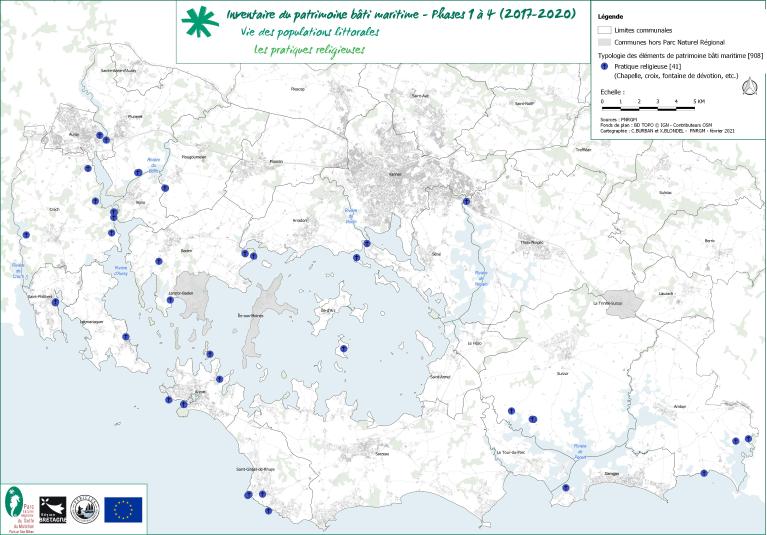

Le patrimoine religieux

Églises, chapelles, croix, crucifix et calvaires sont présents en nombre sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, et son littoral n’échappe pas à cette densité d’ouvrages. Ces édifices témoignent de la dévotion religieuse de la population qui a imprégnée leur quotidien durant des siècles.

Les croix, les crucifix et les calvaires

Sur le territoire d’étude les croix sont majoritaires. Un nombre restreint de crucifix (Baden, Séné, Arzon, Sarzeau) et calvaire a été recensé (calvaire Saint Fiacre à Auray, calvaire de Kérino à Vannes). Implantés sur des promontoires rocheux, à la croisée de routes, à proximité de chapelles ou sur des domaines aristocratiques, ces édifices religieux servaient à indiquer des limites de villages, des carrefours, des lieux de prières, de souvenirs d'un religieux, d'un martyr de guerre ou d'un défunt (croix de Kerantré à Crac'h, croix de Lambré à surzur). Certains, équipés d'une margelle, pouvaient constituer une étape de repos pour les porteurs de cercueil lors de convoi funéraire. Ces éléments, majoritairement en granite, présentent des variations stylistiques pouvant dépendre des moyens du commanditaire, des propriétés physiques du matériaux, etc. Les croix peuvent être latines (Hent Tenn à Arzon, Lambré à Surzur, Penmern à Baden, Bequerel au Bono, Kerantré à Crac'h, Pointes du Grand Mont et de Men Maria à Saint-Gildas-de-Rhuys), pattées (Kerhernégan à Crac'h, Bois Bas à Baden), tréflées (Kerantré à Crac'h) ou à double traverse (Barrarac’h à Séné).

Deux d’entre elles s’érigent sur les pointes rocheuses de la façade atlantique de Saint-Gildas-de-Rhuys (Pointes du Grand Mont et de Men Maria). Celle située sur les hauteurs du Grand Mont, s’élève à 32 mètres au-dessus du niveau de la mer. Datée du XIXe siècle, elle est caractérisée par une simplicité architecturale : ne présentant ni de base, ni de sculpture. Un pardon s'y déroule, chaque année, pour rendre hommage aux marins disparus en mer. Celle située à proximité de Port aux Moines possède, quant à elle, une base sur laquelle est inscrite la date de 1969, date à laquelle elle a été remontée.

Un crucifix, abîmé par le temps, est présent sur le promontoire rocheux de Barrarac’h à Séné. Il a été édifié au cours du XVIIIe siècle-début XIXe siècle. A Arzon, à proximité de la chapelle du Croisty, se dresse également un crucifix datant de la fin du XIXe siècle. En granite de kersantite pour le croisillon, ce dernier rappelle les œuvres de Ian Larhantec, sculpteur de Landerneau.

Le calvaire de Kérino, dit Croix de mission de Kérino, est l'oeuvre du sculpteur Yves Hernot de Lannion. Il a été érigé en 1913 sur la butte de Kérino en bordure est de l'entrée du port de Vannes, en mémoire des missions mentionnées sur le soubassement. Sa traverse comporte deux statues, une de Saint Patern et une de Saint Vincent-Ferrier, saints attachés à la ville de Vannes. En son centre figurent les armes à l'hermine passante, symbole de la Bretagne. Le fût est coiffé d'une croix avec un nimbe circulaire ajouré, ornée sur l'avers du Christ en croix, et au revers d'une Vierge.

Les chapelles et les églises

A Damgan, Sarzeau, Saint-Philibert, Arzon, Ambon, Noyalo, Surzur, Pluneret, Le Bono, Baden, Crac'h et sur l’île de Boëdic des chapelles ou églises ont été inventoriées. Une majorité de ces édifices religieux date du XVIIe siècle : la chapelle Saint André à Crac'h, la chapelle Saint-Mamers à Ambon, l'église Saint Pierre à Pénerf (Damgan), l’église paroissiale de Saint-Philibert ou encore la chapelle de l’île de Boëdic (Séné)✣ à l’entrée de la rivière de Vannes, utilisée comme amer pour la navigation. La chapelle de Saint-Tugdual à Ambon, de Saint-Martin à Sarzeau ainsi que probablement celle de Mériadec à Baden datent du XVIIIe siècle; la chapelle de Roshnaro à Crac'h et celle du Croisty à Arzon, du début du XIXe siècle (sur les bases d’un édifice attesté du XVIIe siècle pour celle du Croisty).

La chapelle Locmiquel à Baden aurait, quant à elle, été érigée au XIIe siècle, avant de connaître à partir du XVIIIe siècle plusieurs phases de remaniement et de restauration. Les chapelles Saint Léonard à Noyalo, Sainte Anne Grappon à Surzur, Notre Dame de Becquerel au Bono et Notre Dame de Penmern à Baden datent du XVe siècle. Notre Dame de Bequerel abrite des sablières sculptées qui dateraient du XIII ou XIVe siècle; Notre Dame de Penmern présente une voûte de lambris bleu piquée d'étoiles blanches et son mobilier est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel. La chapelle de Bavalan à Ambon remonterait également au XVe siècle. Elle était liée à l’ancienne seigneurie de Bavalan. Elle possède un remarquable ensemble de graffitis, principalement maritimes, datant des XVIIe et XVIIIe siècles✣, qui recouvre ses murs intérieurs et ses encadrements de baies. Les chapelles Saint Jean à Crac'h et Sainte Avoye à Pluneret remontent au XVIe siècle. Le clocher de cette dernière servait d'amer aux marins. Foudroyé en 1727, sa partie haute a été remplacée par le toit en charpente actuel, qui est surmonté d'une flèche. Enfin la chapelle actuelle Notre-Dame-de-la-côte, située à la Pointe de Penvins à sarzeau, a été construite après 1876, en remplacement d'une chapelle dont la date de construction reste à déterminer (Moyen-âge ?, 17e siècle ?). Dans le Rentier de Rhuys de 1510 est mentionné un ancien édifice et est rapporté que le prieur d'Arzon "jouyst d'une petite tenue, icelle estante au joignant de la chapelle Notre-Dame de Penvince".

Nombreuses chapelles et églises recensées accueillent une fois par an un Pardon (Saint André à Crac'h, Notre Dame de Becquerel au Bono, Notre Dame de Penmern à Baden, etc.) et/ou des ex-votos marins (chapelle de Locmiquel et de Mériadec à Baden, Sainte Avoye à Pluneret, etc.). Il peut s’agir de tableaux, de gravures, de maquettes de bateau ou de dessins. Ces ex-votos sont déposés par les marins ou leurs familles afin de solliciter la protection d'un.e saint.e ou en remerciement de la protection dont les marins ont bénéficié lorsqu’ils étaient en mer.

Quatre de ces édifices sont inscrits Monument Historique (Saint Léonard, Sainte Anne Grappon, Notre Dame de Bequerel et la chapelle de Bavalan).

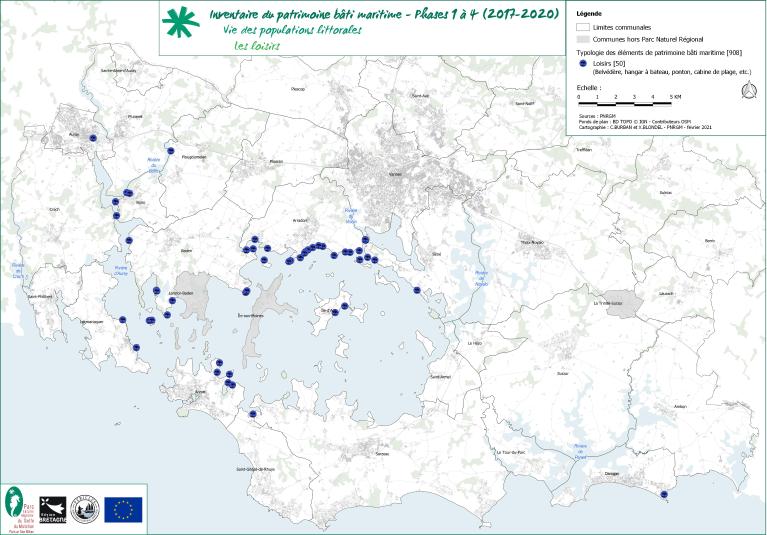

Les loisirs

Le littoral est ponctué d'éléments construits témoignant d'activités de loisirs en lien avec l'eau, depuis la baignade jusqu'à la promenade à pieds.

Les cabines de bain et les pontons

Les cabines de bain de Damgan sont apparues au début du XXe siècle (1910-1920). C’est à cette époque que les stations balnéaires se développent, notamment grâce aux réseaux de chemins de fer. Les cabines de bain sont alors en grand nombre sur les plages, notamment sur les plages du littoral damganais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart de ces cabines de bain ont été détruites.

Aujourd'hui, une dizaine de cabines se dressent toujours sur la plage de Kervoyal à Damgan. Depuis le début des années 2000, certaines cabines de bain ont été restaurées. Édifiées sur un socle en béton, les cabines de bain sont surélevées par rapport à la plage. Des escaliers permettent d’y accéder. Les cabines de bain de Kervoyal sont de formes diverses, mais présentent une architecture simple : parois en bois ou en panneaux de béton préfabriqués et couverture en tôle ou en ardoise. De couleur verte, blanche, bleue, jaune, elles colorent et rythment la plage de Kervoyal.

De rares pontons en bois sont observés le long du littoral : à Plougoumelen, entre l'Anse de Lann-Vihan et le Dolmen de Keroyal; au Bono, au lieu-dit Mané Verh. Construits en bois dans la deuxième moitié du XXe siècle, ils étaient utilisés pour une activité de loisir (baignade, navigation en barque). Aujourd'hui submergé, le ponton de Plougoumelen est visible uniquement à marée basse. Celui du Bono, appelé le ponton du Bahel par les locaux, était quotidiennement utilisé en période estivale par les adolescents de la commune pour se baigner dans la rivière d'Auray. Il a été détruit en 2020.

Les murets piétonniers

Les murets piétonniers permettent d’arpenter le rivage et d'accéder à l’estran à l'aide d'escaliers. Ils sont observés à différents endroits. A Baden sur la partie occidentale de l'anse de Locmiquel, et plus épisodiquement aux lieux-dits du Rohello et de Toulvern; à Saint -Armel au lieux-dits de Corn Vras, Lasné et Le Passage; à Sarzeau au Logéo, Corn er Pont, Beau Soleil ou le Lindin, puis à Vannes, à Larmor et la presqu"île de Conleau. Le littoral de la commune d’Arradon est également très marqué par ces ouvrages maçonnés qui soulignent le trait de côte et participent à sa singularité. A Arradon, ces murets piétonniers sont liés à la construction de murs de clôture de grandes propriétés, en témoignent les demandes de travaux faites par les propriétaires entre la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. En effet, lors de la demande d’édification de murs de clôture, le propriétaire pouvait être tenu par les Ponts et Chaussées de construire en avant du mur de clôture, une banquette maçonnée. Celle-ci permet de garantir un passage pédestre le long du littoral, parfois en remplacement de l’ancien sentier qui existait sur la propriété désormais close et, également, de lutter contre l’érosion des terrains.

Au Bono, au lieu-dit le Rocher, un passage piétonnier en pierres non maçonnées (granite) a été construit sur l'estran, le long d'une micro-falaise, permettant ainsi de relier deux terre-pleins ostréicoles. La date d'implantation de cette voie de circulation n'est pas connue.

Les murets piétonniers ont été construits sur le Domaine Public Maritime. Très exposés aux assauts de la mer, ils nécessitent un entretien régulier. Les interventions sur le bâti sont hétérogènes et elles ne respectent pas toujours la nature des matériaux ainsi que les techniques de maçonnerie mises en œuvre.

Les services à la population

Quelques infrastructures témoignent sur le territoire littoral d'aide à la personne, tel que le bâtiment de la Société Nationale de Sauvetage en Mer Michel Gicquel à Damgan. En 1957, le commandant Paul Renault, alors Président des Hospitaliers Sauveteurs Bretons (HBS), rencontre Michel Gicquel, animateur d'un club d'enfants, "Le club des Mouettes", sur la grande plage de Damgan et lui remet une bouée couronne, une boîte à pharmacie, une ligne Brumel, un appareil de réanimation Panis, des pavillons de signalisation et la flamme HBS. La nuit, ce matériel est conservé dans une grande cabine en bois entourée de mur en pierre, qui était louée l'été au "Club des mouettes". Ainsi naissait la station de sauvetage avec ce premier poste de secours en bois. L'activité nautique se développant, entre autres avec la pratique du dériveur, la commune décide de construire en 1962 un abri préfabriqué en dur, qui sera inauguré en 1966. Par la suite, le bâtiment de la station connaîtra plusieurs phases de réfections, dont la dernière en 2003.

Cimetière de bateaux

Certaines anses du Golfe, comme celle située au nord-ouest de l'île de Boëd, en face du petit port de Badel ou encore l'anse de Govillo à Pluneret, ont fait l'objet de dépôt régulier de bateaux en bois. Celui de Pluneret, à l'origine, répond à un besoin de stocker provisoirement, dans un lieu abrité du vent et de la houle, les bateaux des marins partant pour la première guerre mondiale. Y ont été amenés des bateaux de pêche, des sloops, des plates, un sablier, un chaland ou encore un ponton, qui apparaissent dégradés en raison de pillages et du passage du temps. Aujourd'hui, ce lieu de dépôt est communément appelé "cimetière de bateaux", et constitue un espace de promenade apprécié des usagers du littoral. Considéré patrimoine maritime, le cimetière de bateaux de Pluneret a été valorisé en 2020 par l'écrivain, poète et philosophe Alexis Gloaguen, qui lui a consacré un texte poétique, restitué lors d'une lecture publique1.

(Marianna Fustec ; Christelle Nicolas, Irène Béguier)