La prise en compte des paysages : un enjeu majeur pour le territoire

La singularité et la qualité des paysages littoraux du Parc naturel régional ont fait l’attractivité et la notoriété de ce territoire. La préservation des structures paysagères et des ensembles paysagers emblématiques, ainsi que le maintien d’une continuité entre les paysages d’hier et de demain, constituent un enjeu majeur.

Des dispositions réglementaires assurent la pérennité des paysages emblématiques sur le territoire.

Une grande partie du littoral des communes inventoriées est concernée par les mesures de protection prévues par la loi du 2 mai 1930. Celle-ci organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Cette loi prévoit deux niveaux de protection réglementaire.

Les Sites inscrits tels que le Golfe du Morbihan (1965), la dune de la pointe (1943) et le site de Tréhen-ar-Vour (1972) à Saint-Philibert et le domaine de Suscinio à Sarzeau. En Site inscrit, les travaux sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. Le périmètre actuel du Site inscrit du Golfe du Morbihan n'a pas évolué depuis sa création, or l'urbanisation s'est largement étendue, notamment sur des secteurs naturels et agricoles. Aujourd'hui, la révision du Site inscrit est projetée afin de le faire évoluer pour s'adapter au contexte actuel. Il est envisagé de le réduire pour les secteurs urbanisés et de l'étendre pour les secteurs naturels afin de classer les sites les plus remarquables.

Les Sites classés tels que le moulin de Pen-castel (1933), les rochers de la pointe du Grand-Mont et le Domaine Public Maritime (DPM) associé (1977), le site littoral de Kerjouanno-Kervert et le DPM associé (1977) ainsi que les rochers de Saint-Gildas (2008) sur les communes d’Arzon et de Saint-Gildas-de-Rhuys; les jardins, le ruisseau et les vieux lavoirs de la Garenne à Vannes (1935 et 1943); le château de Kerlevenan, son parc et les terrains en dépendant à Sarzeau (1965). En Site Classé, toute modification d’aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de Département après avis de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent, de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

L'inscription et le classement d'un site sont des servitudes d'utilité publique qui sont reportées au Plan Local d'Urbanisme.

Le SPR (Site Patrimonial Remarquable), qui remplace l’appellation AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), constitue également une servitude publique qui vise à promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et du paysage. Sur notre périmètre d’étude, le port de Saint-Goustan et ses abords, se situe dans le secteur du SPR de la commune d’Auray. Le règlement de l’AVAP continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du SPR.

Les périmètres de protection des Monuments Historiques contribuent aussi à la préservation des paysages en imposant une vigilance à l'égard des projets de travaux et leur répercussion sur l'environnement. "Les travaux aux abords de monuments historiques et dans les sites patrimoniaux remarquables sont codifiés [ ] dans le code du Patrimoine. Les demandes de travaux [ ] sont soumises à l'accord des l'Architecte des Bâtiments de France qui s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant (article L.632-2)"1.

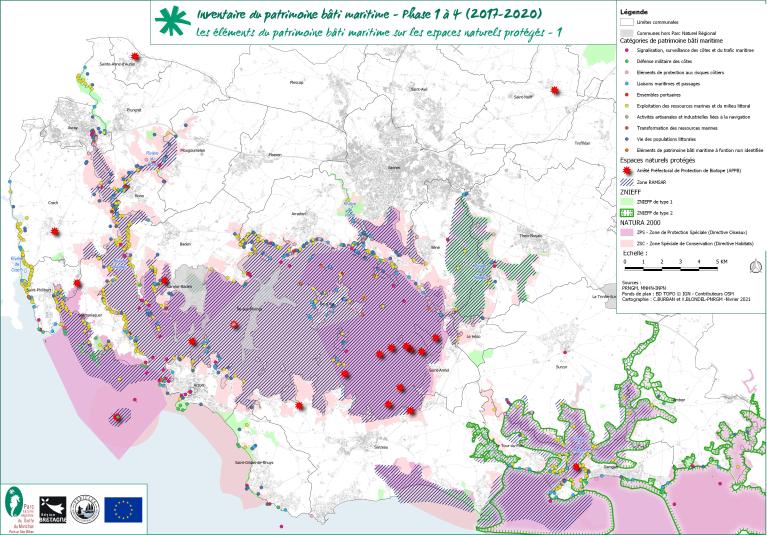

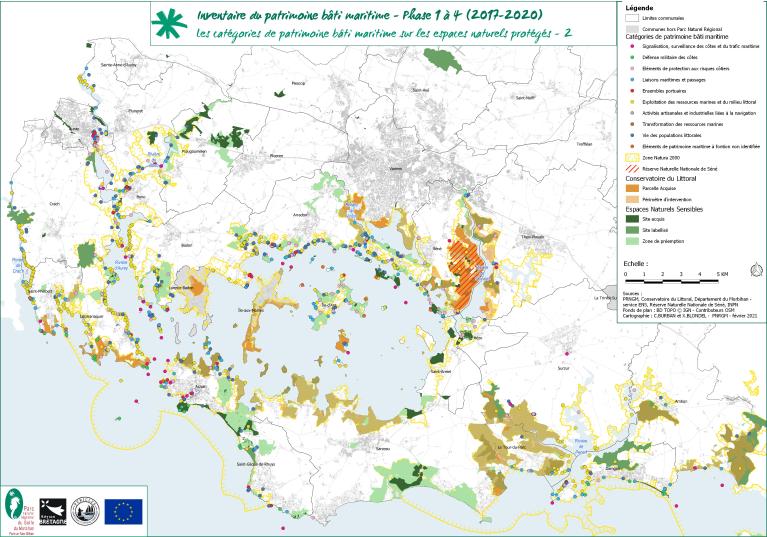

La Convention Ramsar (1975), les directives européennes Natura 2000 (1992) ainsi que les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope (APPB, 1976), en veillant à la protection de la nature et la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, participent également à la préservation des paysages. Le golfe du Morbihan, associé à la rivière de Penerf et à la rivière de Saint-Philibert, constitue un site "Ramsar" depuis 1991. Il compte six sites Natura 2000 (arrêtés ministériels de 2007 et 2008) et 17 APPB : les îles et îlots du Golfe en 1982, les "marais du Duer" à Sarzeau en 1992, l'Îlot de Rion à Damgan en 2008, l'Anse de Tascon et la Baie de Sarzeau en 2016, puis les "Landes de Kercadoret" à Saint-Philibert et Locmariaquer en 2019.

Par ailleurs, la création de Réserve Naturelle Nationale, telle que celle des marais de Séné dans le golfe du Morbihan et les politiques d’acquisitions de sites naturels constituant une richesse écologique par le Conservatoire du littoral et des Rivages lacustres ainsi que par les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département du Morbihan contribuent à préserver le patrimoine et les paysages littoraux du golfe et de la rivière de Pénerf.

Enfin, la Loi sur l'Eau et les Milieux aquatiques (LEMA) de 2006 oblige à ce que des travaux réalisés en milieu aquatique (eau douce et salée), sur le DPM ou aux abords, soient respectueux de ces milieux et aient un impact minime sur l'environnement.

La notion de préservation des paysages est aussi présente dans de nombreux outils réglementaires, de concertation et de planification mis en place sur le territoire : le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), le Schéma de Mise en Valeur de la Mer révisé en août 2020, l'Atlas départemental des paysages (2008), la Charte du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan (2014-2029).

Les caractéristiques du territoire d'étude

Le littoral se caractérise par un linéaire côtier extrêmement varié qui présente de multiples paysages et milieux naturels. Anses, pointes rocheuses, îles, falaises, plages, dunes, pinèdes, rivières, vasières, marais, prés-salés et espaces urbanisés dessinent le linéaire côtier.

Le Golfe du Morbihan est une zone complexe de type estuarien. C’est une dépression littorale qui reçoit les eaux de trois principales rivières que sont les rivières d’Auray, de Vannes et de Noyalo. Le Golfe du Morbihan, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est un paysage de construction récente à l’échelle géologique2. Cette petite mer est alimentée par l’océan via une passe, un goulet d’un kilomètre entre Locmariaquer et Arzon, à l’extrémité ouest de la Presqu’île de Rhuys. Cet espace présente des milieux naturels et anthropiques spécifiques constitués de vasières littorales, de marais, de pinèdes, d’anses, de pointes et d’îles. L’influence de la marée y est considérable, modifiant l’épaisseur du trait de côte mais également l’accessibilité et les distances entre les territoires. Il en résulte des paysages en évolution permanente, animés par le flux et le reflux de la mer sur près de dix mille hectares d’estran. Sur cet espace, se repérer visuellement est difficile : la côte très découpée du Golfe multiplie les plans paysagers où îles et continent se confondent.

La rivière de Pénerf est également un paysage estuarien structuré autour d’une ria profonde de quinze kilomètres, où les mouvements alternatifs de la marée rythment les paysages. Ce territoire présente des milieux naturels diversifiés (prairies humides, marais, prés-salés, tourbières) qui offrent de nombreux habitats pour la faune et la flore. Territoire d’occupation historique, de nombreux paysages littoraux de l’estuaire de Pénerf sont d’origine anthropique.

Les paysages du littoral atlantique sont, quant à eux, composés de plages, de dunes et de micro-falaises rocheuses. La dynamique naturelle de construction de ces paysages littoraux est forte : ils subissent l’action de la houle et du vent.

Des paysages culturels façonnés par les Hommes

Par leurs pratiques culturelles, économiques et sociales, les populations ont modelé et transformé, en continu, les paysages naturels. Les populations ont su tirer profit des spécificités géomorphologiques et hydrologiques du territoire (les baies et rivières estuariennes, le vaste estran abrité du fond du Golfe, les pointes en vis à vis, les milieux saumâtres, etc.) pour y développer diverses activités.

Ces activités s’inscrivent de différentes manières sur le trait de côte et le Domaine Public Maritime. D’anciens pièges à poissons, datant pour certaines de l'âge du Fer, et dont on découvre des traces sur l’estran à marée basse, s’insèrent de façon « discrètes » dans le paysage. Quelques carrelets ponctuent également les méandres de la rivière du Loch. Ils témoignent d'une activité de pêche, d'abord alimentaire puis de loisir, qui se développe à partir du milieu du XIXe siècle. D’autres activités ont, quant à elles, marqué plus fortement les paysages de leur empreinte. Par exemple, la saliculture a nécessité la construction de marais salants, véritables pièges à eau de mer pour en extraire le sel. L’activité la plus visible sur le linéaire côtier est aujourd’hui l’ostréiculture, dont les installations (terre-pleins, parcs, ateliers, bassins) se multiplient le long des rivières estuariennes et sur les rives du Golfe du Morbihan, à partir des années 1850. Cette activité économique est devenue indissociable de l’image du Golfe du Morbihan. Le territoire d’étude présente également un nombre conséquent de digues et de moulins à marée. L’importance des marnages, la présence de nombreuses anses, abritées des flots et des courants, ainsi que d’étroits goulets propices à l’endiguement, ont favorisé leur implantation.

Sur cet espace littoral, où la limite entre la terre et la mer varie constamment, il n’y pas de rupture mais une continuité entre les activités terriennes et maritimes. Les ensembles portuaires illustrent, tout particulièrement, ce lien et nous rappellent l’importance des zones littorales et de la mer pour le développement des sociétés. Le port de Saint-Goustan à Auray, qui connaît son apogée au XVIIe siècle (alors quartier de la commune de Pluneret), constitue un ensemble architectural et paysager d’intérêt patrimonial et structure une part importante du faciès de la commune.

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle des aménagements, construits pour faciliter les échanges et l’accès à la mer, se multiplient. Les cales, jetées et quais viennent alors ponctuer le linéaire côtier. A la même époque, avec l’attrait grandissant pour les séjours en bord de mer, les littoraux se parent de nouvelles formes architecturales. Ce développement du tourisme balnéaire se poursuit dans la première moitié du XXe siècle et modifie fortement la perception et l’aspect des paysages littoraux. Ces derniers, jusqu’alors dominés par les espaces de culture, d‘élevage et de landes, vont faire l’objet de conséquentes opérations de boisements, et peu à peu se fermer. La plantation massive de résineux (Pin maritime, Pin de Monterey, Cyprès de Lambert, etc.) a fait naître le sentiment d’une « méditerranée bretonne » aujourd’hui identitaire du Golfe du Morbihan.

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on assiste à une métamorphose profonde des paysages littoraux avec le développement exponentiel de l’urbanisation littorale, l’évolution de la nature des activités économiques et des modes d’exploitation du milieu maritime. S'observe alors un changement majeur dans le choix des techniques et des matériaux de construction, dans l’emprise et le dimensionnement des infrastructures.

Le littoral ne conserve pas uniquement les traces d’activités maritimes liées à l’exploitation des ressources et aux échanges. Construits sur le littoral, durant la Seconde Guerre mondiale, les vestiges du Mur de l’Atlantique composent des paysages, lieux de mémoire, atypiques.

Note de bas de page :

1. Les travaux aux abords de monuments historiques et sur les sites patrimoniaux remarquables - DGP/SDMHEP/BPGE fiche pratique - version du 15 novembre 2016.

2. Le Golfe s’est formé lors d’un épisode de transgression flandrienne, à partir de moins six mille ans. Au Néolithique, le Golfe n’existe pas, c’est un espace vallonné traversé par les rivières citées.

(Christelle NICOLAS ; Marianna FUSTEC; Irène Béguier)