Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales 1830-1870 dans les îles de Bretagne Sud

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationscaserne, réduit

-

Aires d'étudesBretagne

Des casernements à l'épreuve de la bombe existent dans certaines places fortes dès la fin du 17e siècle et le début du 18e siècle, en particulier en montagne (Briançon). Ils restent cependant peu répandus, la plupart des abris à l'épreuve restant des souterrains affectés à d'autres emplois, et trop sombres et humides pour caserner durablement des troupes. La réflexion sur les casernes à l'épreuve reprend durant la seconde moitié du 18e siècle. Elles prennent alors la forme de casemates établies contre ou sous le rempart (Montdauphin, forts de Brest, fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet).

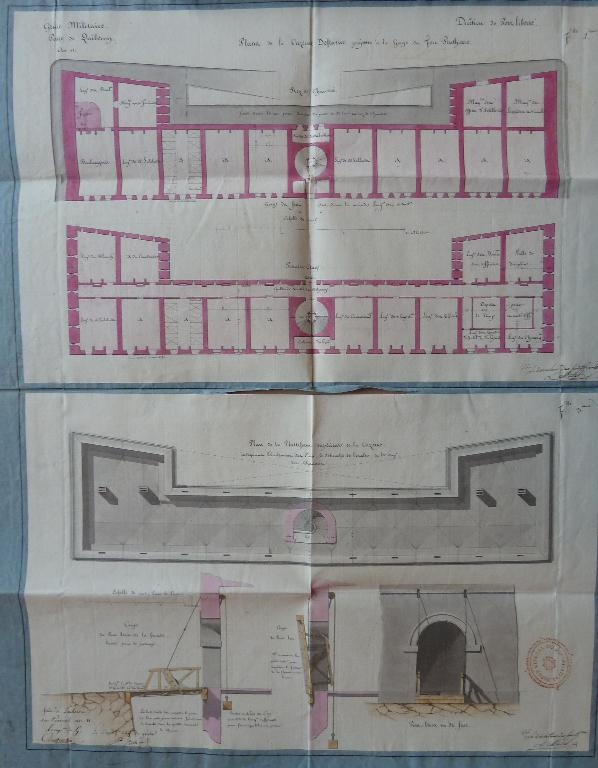

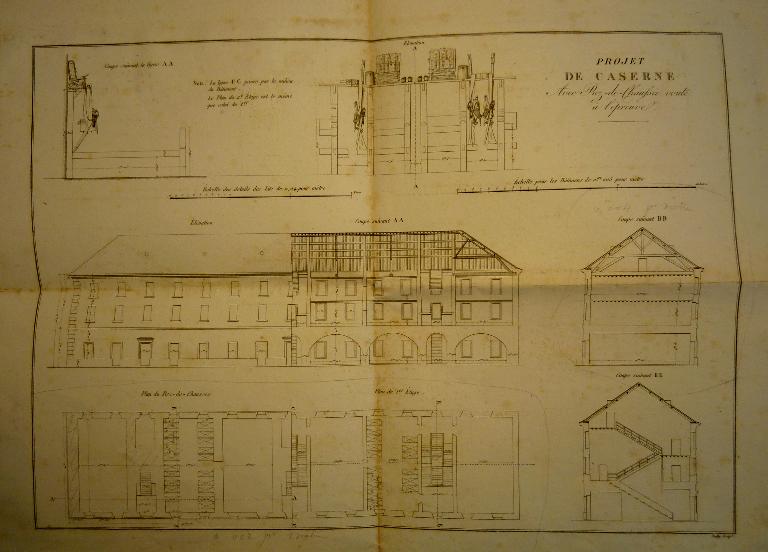

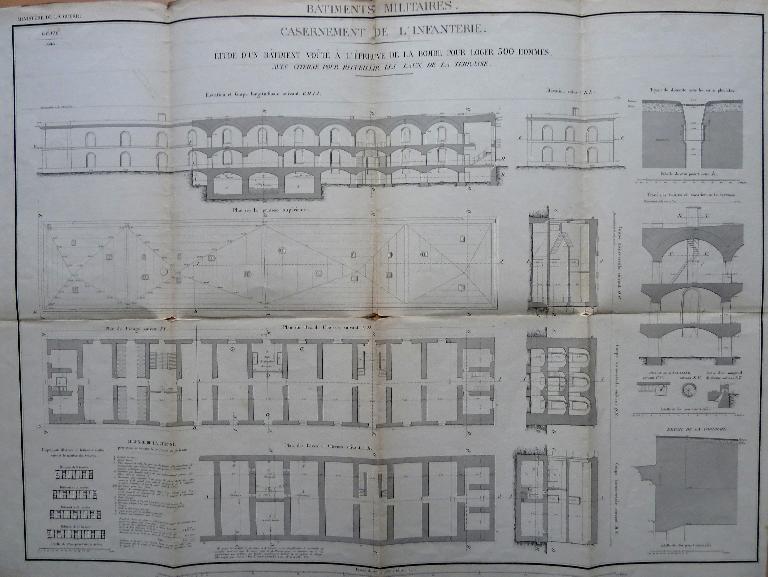

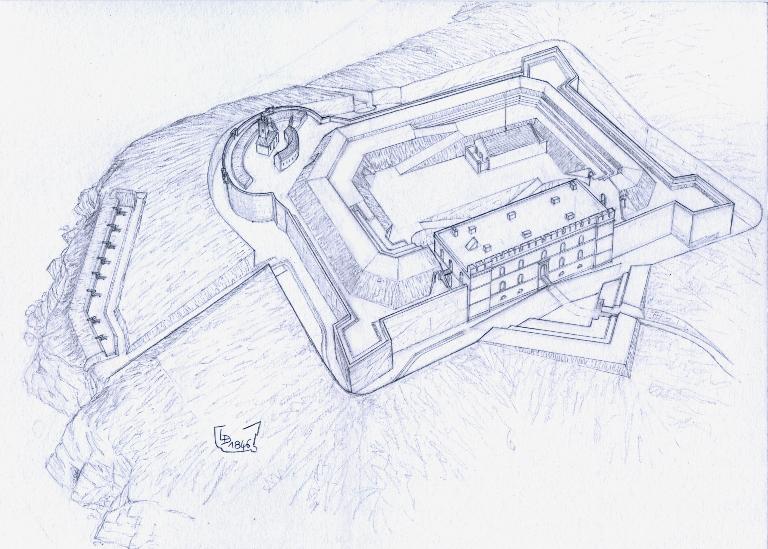

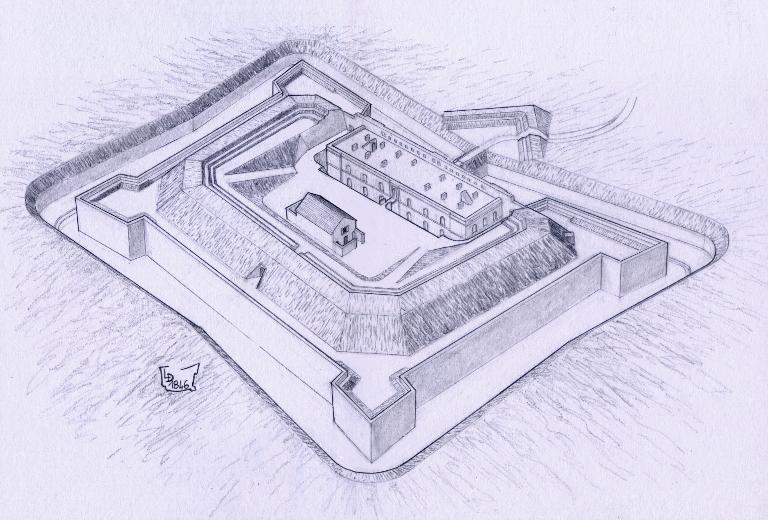

Le souci de disposer de casernements à l'épreuve pour de larges portions de la garnison s'accroît au début du 19e siècle. Les ingénieurs cherchent à concevoir des bâtiments capables de résister à un bombardement tout en étant assez sains pour être habitables en permanence. Les conceptions de l'époque, influencées par les idées de Montalembert, Le Michaud d'Arçon ou Bousmard, amènent à envisager ces casernes voûtées comme les réduits des ouvrages, et donc à les rendre défensives. Un concours de casernes défensives est organisé par le Comité des fortifications en 1803 à l'initiative du général de Marescot, qui donne aux ingénieurs l'occasion de laisser libre cours à leur imagination. Quelques ouvrages sont construits pendant le Consulat et l'Empire (fort de Querqueville, fort de Saint-Marcouf, caserne du fort de Penthièvre, réduits des ouvrages du Palais).

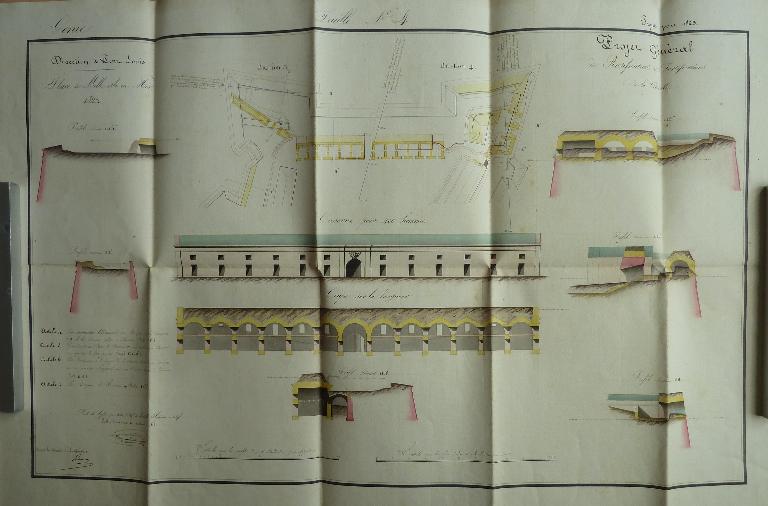

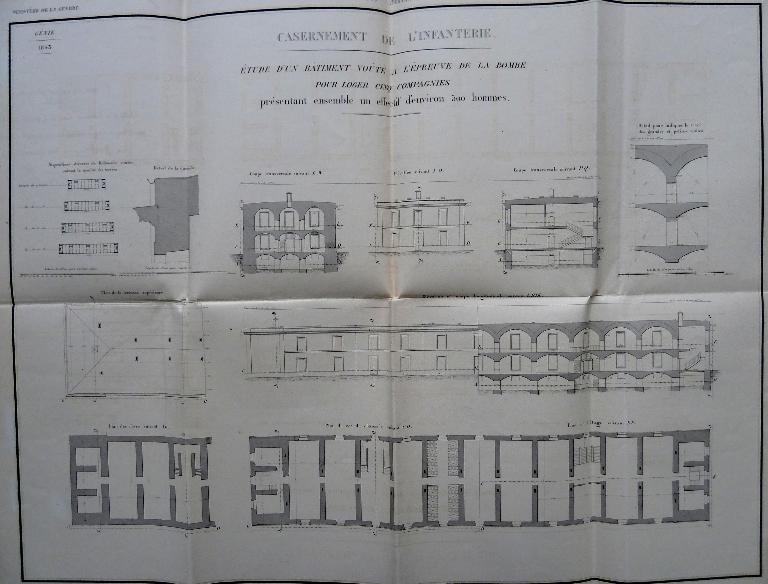

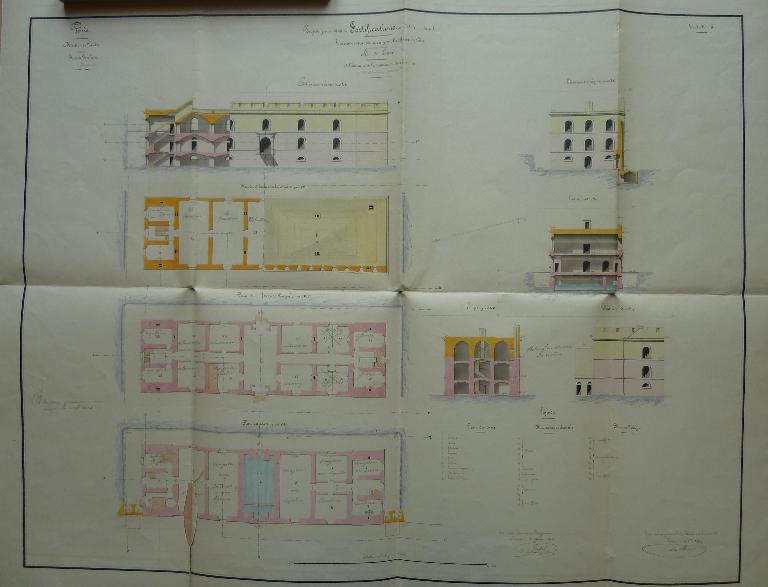

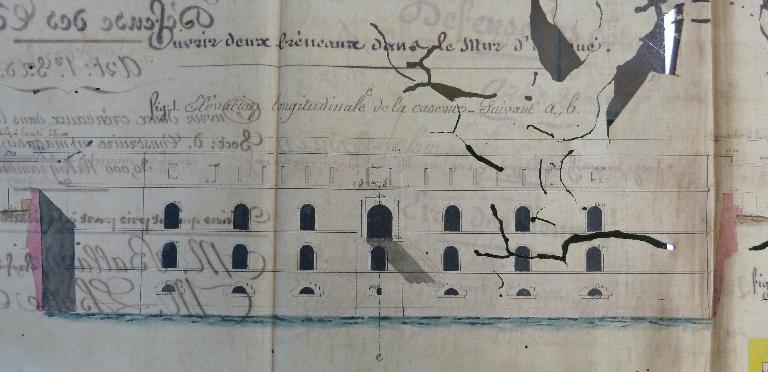

Après 1815, le besoin de construire rapidement les casernes à l'épreuve dont la nécessité vient d'être démontrée lors des sièges subis en 1814 et 1815 relance les études. Le Comité des fortifications cherche alors à déterminer un plan-type applicable massivement. Il arrête un premier type de caserne en 1826. Un officier, Belmas, se distingue alors par ses propositions de caserne à l'épreuve directement inspirée de son projet de caserne d'infanterie : un bâtiment isolé rectangulaire, constitué d'une juxtaposition de travées transversales voûtées en berceau sur plusieurs niveaux. Ses idées inspirent les projets de construction de casernes à l'épreuve à partir de la seconde moitié des années 1820. L'aspect défensif se retrouve quand ces bâtiments sont placés à la gorge des ouvrages.

En 1843 puis en 1845, le Comité adopte officiellement les plans-type de casernes à l'épreuve selon les idées de Belmas. Ce type de caserne à l'épreuve et ses dérivés est construit en nombre dans les forts et les places de France et d'Algérie jusque sous le Second Empire. En Bretagne, les casernes des forts Lacroix à Groix et des forts de Houat et Hoedic appartiennent à cet ensemble.

Les circonstances locales amènent cependant les ingénieurs à choisir parfois de construire des casernes casematées de rempart, notamment pour des ouvrages pouvant être attaqués de plusieurs côtés à la fois (fort de Quélern, projets pour le fort central d'Ouessant). Une grande caserne casematée est construite au milieu des années 1840 entre les deux bastions de la nouvelle enceinte de l'Harteloire à Brest.

Après 1870, les casernes casematées enterrées redeviennent la norme dans les ouvrages fortifiés.

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle

-

Auteur(s)

- Auteur :

En Bretagne, les casernes à l'épreuve du Premier 19e siècle repérées sont au nombre de dix :

- une grande caserne défensive bastionnée, réduit de gorge de fort : fort de Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon), 1807-1832 ;

- trois casernes défensives, réduits de gorge de bastions : réduits A, B et C de l'enceinte urbaine du Palais, 1811-1813 ;

- une caserne à l'épreuve, traverse casematée : citadelle de Belle-Île (Le Palais), 1836.

- trois casernes à l'épreuve type 1843-1845 ou Belmas, réduits de gorge de forts : fort Surville (Groix), forts centraux des îles de Houat et d'Hoedic, 1847-1854 ;

- deux casernes casematées de rempart : enceinte de l'Harteloire (Brest), 1845, et caserne du fort de Quélern (Roscanvel), 1854.

Des projets non réalisés ont concerné le fort Saint-Michel à Ouessant, les forts de la rive gauche de la Penfeld à Brest et le fort de Caudan.

Les casernements des redoutes de l'anse des Blancs Sablons (Le Conquet, ca. 1850) et les casernes défensives des îles de Batz et de Bréhat (ca. 1860) sont à rapprocher de ces grandes casernes à l'épreuve. De même, les corps de garde crénelés servant de réduits de batteries ou de postes garde-côtes peuvent être considérés par leurs dispositions comme des casernes Belmas en miniature.

-

Toitsterre en couverture, pierre en couverture, bitume

-

Murs

- granite pierre de taille

- schiste moellon

- micaschiste moellon

- gneiss moellon

- calcaire pierre de taille

-

Décompte des œuvres

- nombre d'oeuvres reperées 10

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Association 1846

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VR 122

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 21, Objets d'art : 1 VR 122, projets et études pour la construction de casernes et autres bâtiments voûtés à l'épreuve de la bombe, 1746-1874. Capitaine Grillon, Étude sur le casernement de guerre en France, depuis Vauban jusqu'en 1870 (Mémorial de l'officier du Génie), 1874

Bibliographie

-

DALLEMAGNE, François, Les casernes françaises, Paris, Picard, 1990.

-

DELAIR (P. E.), Histoire de la Fortification jusqu'en 1870, Thionville, éditeur Gérard Klopp, 2003, 188 p.

-

ROCOLLE, (Colonel). 2000 ans de fortification française. Paris, Charles Lavauzelle, 1973, 2 vol., 365 p. et 262 p.

-

TRUTTMANN, Philippe (Colonel). Les derniers châteaux forts, les prolongements de la fortification médiévale en France 1634-1914 , Thionville, Klopp, 1993, 253 p. ISBN 2-906535-75-3.

-

PROST (P.). Les forteresses de l´Empire Fortifications, villes de guerre et arsenaux napoléoniens. Paris, édition du Moniteur, 1991.

-

PROST, Philippe, L'enceinte urbaine du Palais, un grand chantier de l'Empire, In CONGRES DE L'ASSOCIATION VAUBAN (5,6,7 mai 1989), Vauban à Belle-Île, Le Palais, Éditions Gondi, 1990, pages 74-87.

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".