Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales 1830-1870 dans les îles de Bretagne Sud

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

-

Lécuillier GuillaumeLécuillier GuillaumeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Dossier non géolocalisé

-

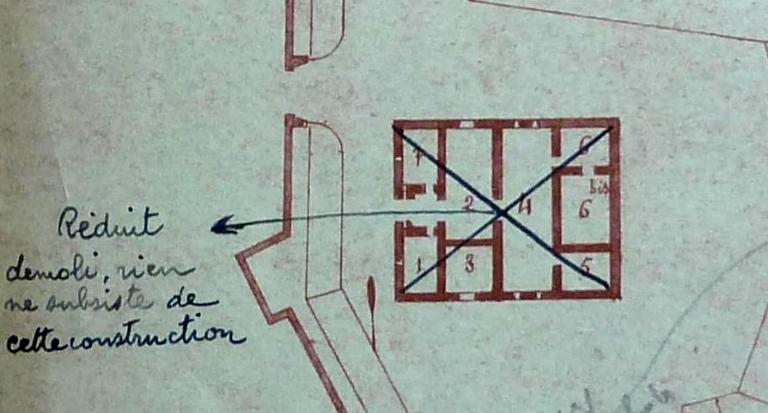

Dénominationscorps de garde, réduit

-

Aires d'étudesBretagne

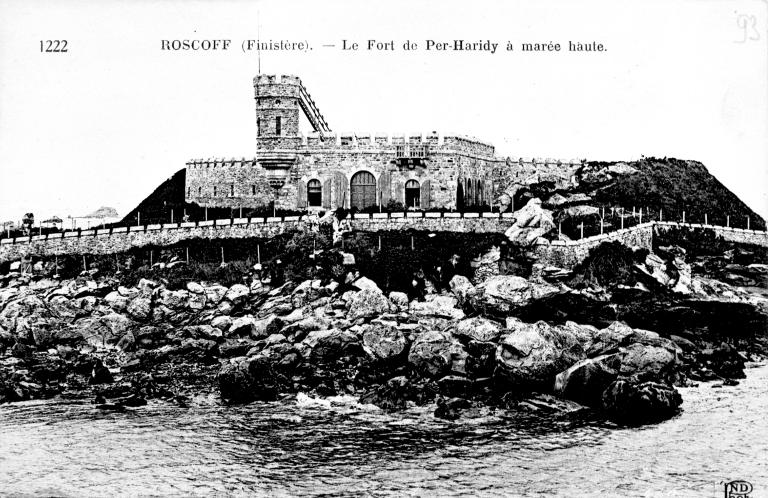

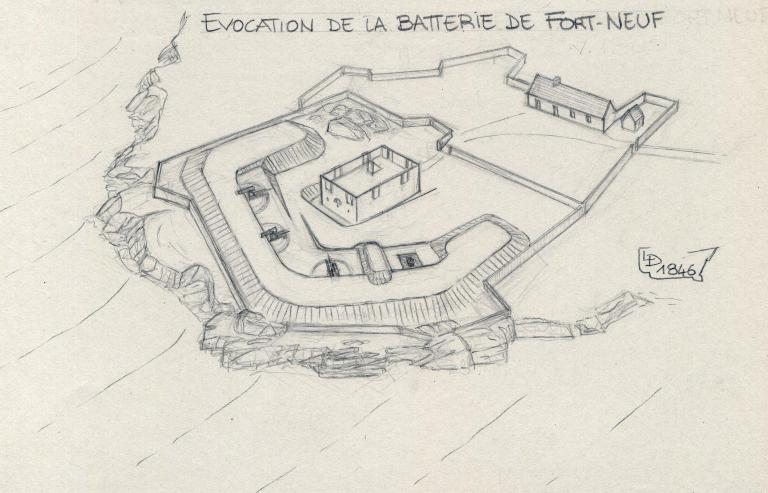

Construits de 1846 à 1862, les réduits type 1846 fonctionnent dans la grande majorité des cas avec une batterie d’artillerie de côte. Ils servent à loger le personnel nécessaire à la surveillance et au service, à maintenir la possession du terre-plein de la batterie, à assurer le feu des pièces d’artillerie de l’épaulement et la retraite des canonniers en cas de surprise de l’ennemi.

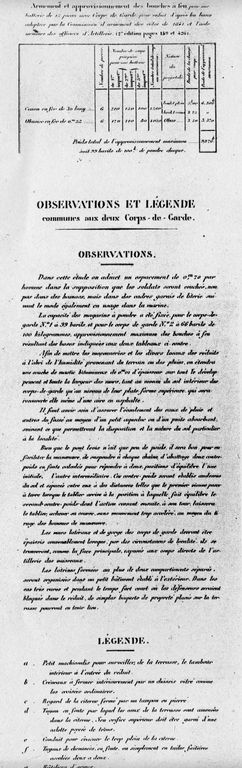

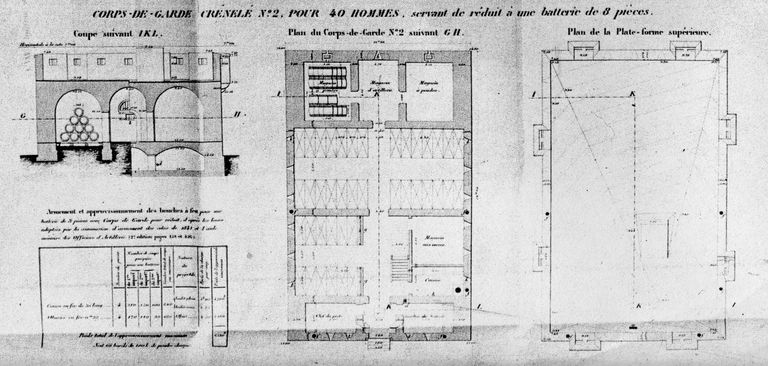

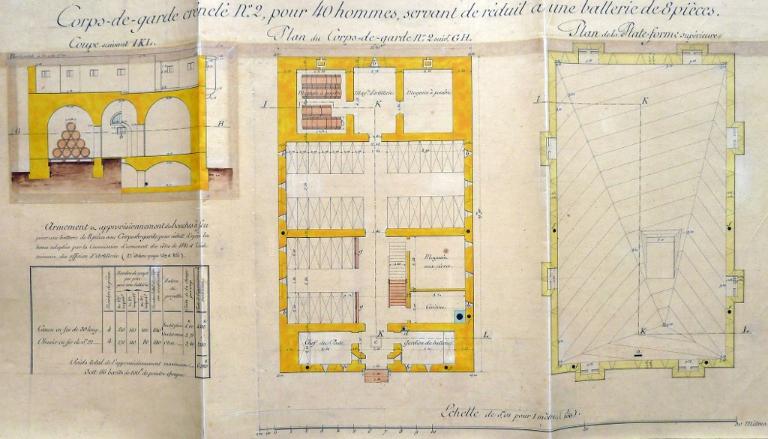

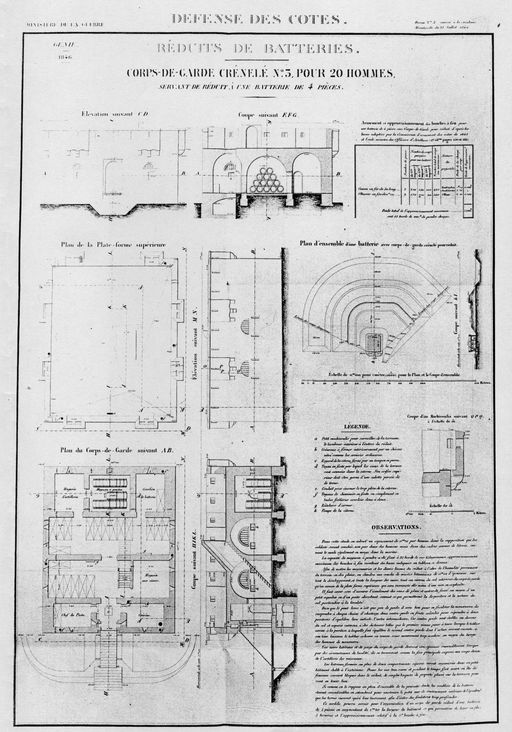

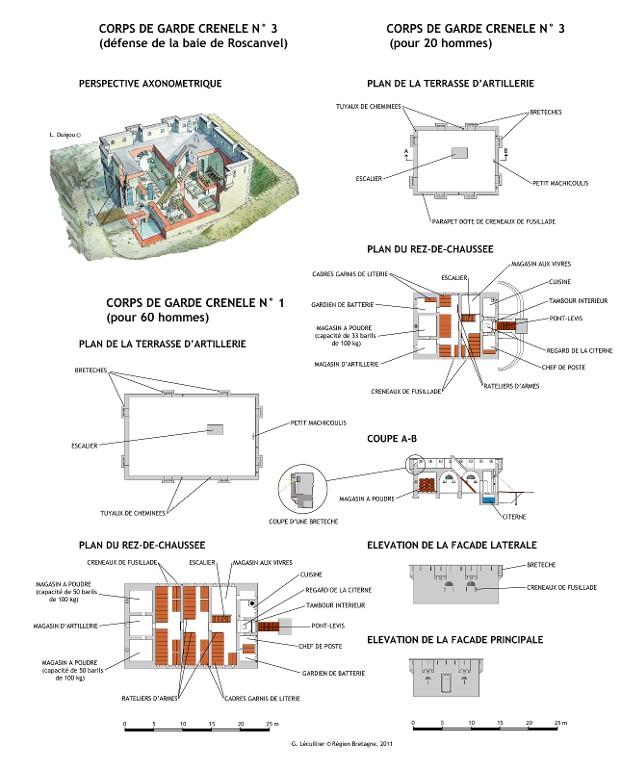

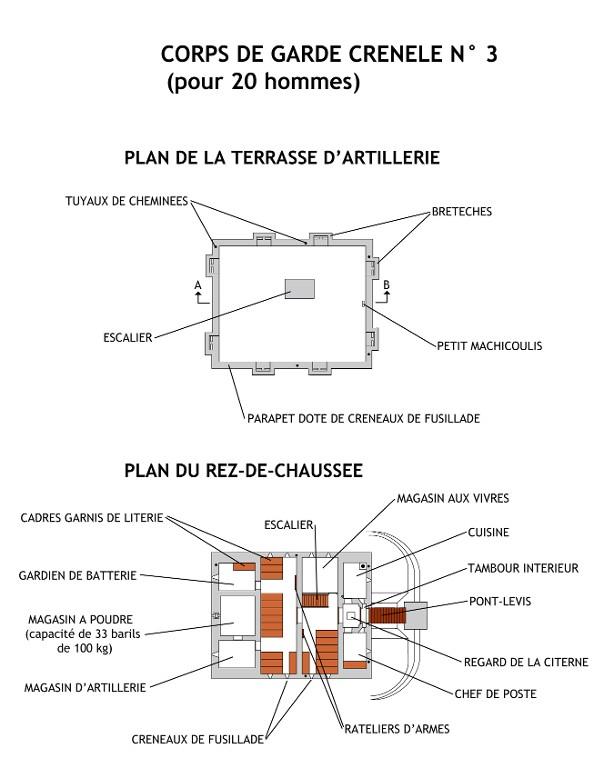

Dotés d’un pont-levis et d’une unique porte d’entrée, les réduits regroupent les chambrées pour la garnison, le logement du chef de poste, le logement du gardien de batterie, le magasin à poudre, le magasin d’artillerie, le magasin aux vivres, la cuisine et une citerne. Pour sa défense, la garnison dispose de fusils d'infanterie, de mousquetons d'artillerie, plus un fusil de rempart - sorte de grosse carabine rayée permettant le tir de précision - pour cinq hommes. Les murs extérieurs sont percés de créneaux de tir, d’où leur nom de réduits "crénelés". Accessible par un escalier intérieur, leur plate-forme est protégée par un parapet doté de nombreux créneaux de tir et de huit bretèches avec créneaux de pied.

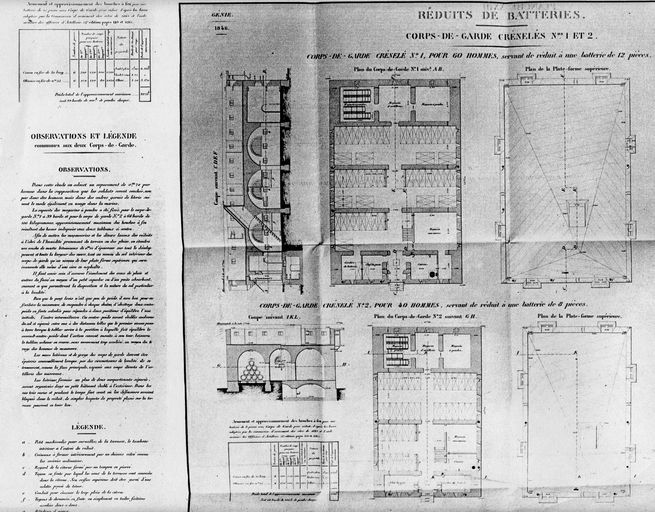

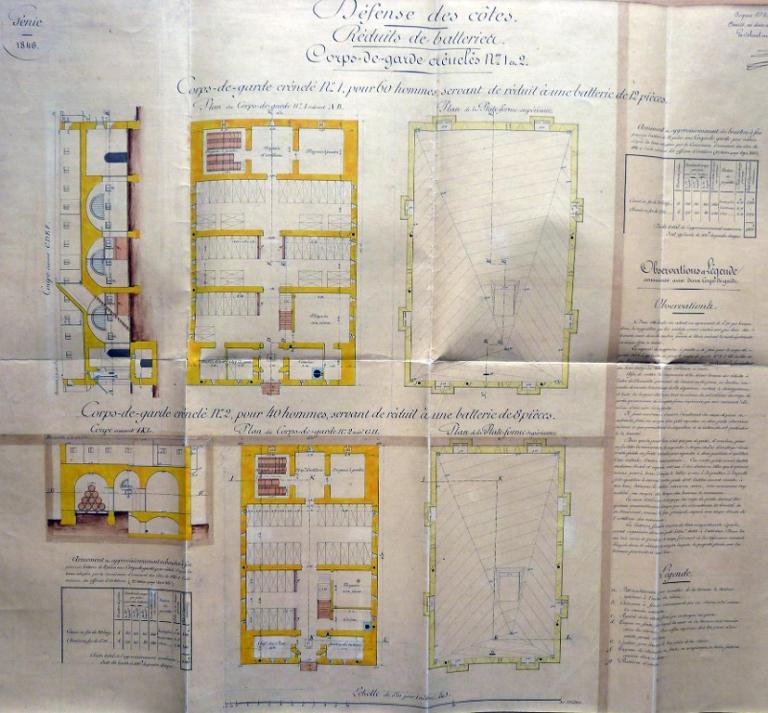

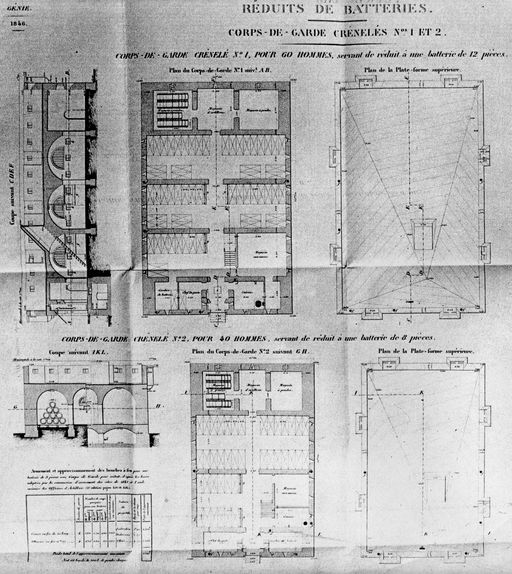

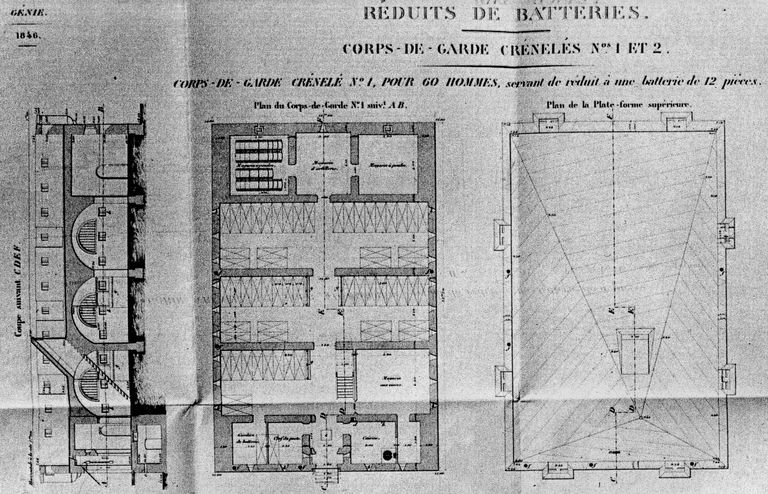

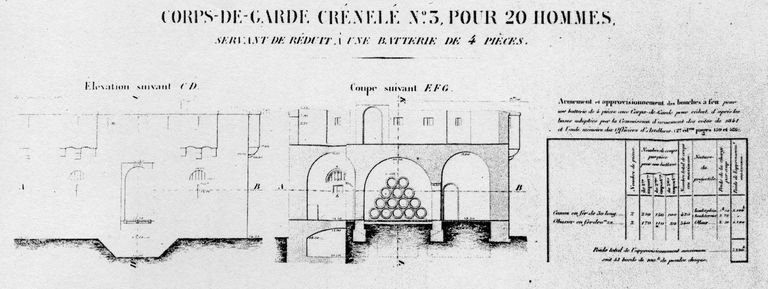

Les réduits comprennent deux types ou familles : les corps de garde crénelés (les plus répandus en Bretagne) et les tours crénelées, qui se déclinent en trois modèles suivant le nombre de soldat dans la garnison, garnison elle-même dictée par le nombre de pièce d’artillerie composant la batterie : n° 1 pour 60 hommes et douze pièces d’artillerie, n° 2 pour 40 hommes huit pièces d’artillerie et n° 3 pour 20 hommes et quatre pièces d’artillerie.

Depuis 2015, l’association "1846", créée par Patrick Jadé, historien et Lionel Duigou, dessinateur, œuvre à l’étude des réduits type 1846 (dont l'inventaire est accessible en ligne) et plus largement à l'étude de la fortification du 19e siècle et le partage de connaissances à son sujet. Ce dossier d’Inventaire a été mis à jour en 2024 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires en Bretagne.

En 1840, sous le règne de Louis-Philippe (1830-1848), la question de la défense des côtes revient à l’ordre du jour suite au regain de tension avec l’Angleterre. La "Commission mixte d’armement des côtes, de la Corse et des îles", composée d’officiers d’artillerie, du génie et de la marine, est mise en place en février 1841. Elle intervient dans des domaines variés : conception, réalisation et construction d’ouvrages, artillerie, projectiles, approvisionnement et personnel. Sur le littoral, il s’agit d’inspecter les batteries de côte et de compléter le programme des tours-modèles type 1811 dites "tours de l’Empire" interrompu par la paix en 1815.

Ces propositions visant à organiser la défense du littoral sur plusieurs années en fonction de la disponibilité des crédits, s’appuient sur la réduction des points à défendre : un grand nombre de batteries côtières héritées du 18e siècle est proposé au déclassement. Une concentration de la défense est opérée sur les points névralgiques autour des ports, notamment ceux qui sont propices à un débarquement ennemi.

Dans le domaine de l’armement, la commission de 1841 préconise une uniformisation des calibres de l’artillerie pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en projectiles et en matériels. Seules trois pièces d’artillerie à âme lisse, les plus puissantes en usage dans la marine française de l'époque sont ainsi maintenus pour la défense des côtes : le canon de 30 livres (calibre 164,7 mm) modèle 1840, l’obusier de 22 cm modèle 1827 et le mortier de 32 cm à plaque. Canon et obusier tirent désormais des obus explosifs chargés de poudre noire (le canon tire également des boulets pleins). Si canon et obusier lisses tirent difficilement à plus de 2 000 mètres, le mortier de 32 cm est capable de projeter une bombe de 100 kg à 4 000 mètres de distance mais demeure très imprécis. Par ailleurs, les fourneaux à rougir les boulets sont définitivement abandonnés.

Si des travaux commencent dès le milieu des années 1840, le programme proposé par la commission de 1841, passé par des commissions locales, des comités et une commission de "révision", n’est définitivement validé qu’en 1847.

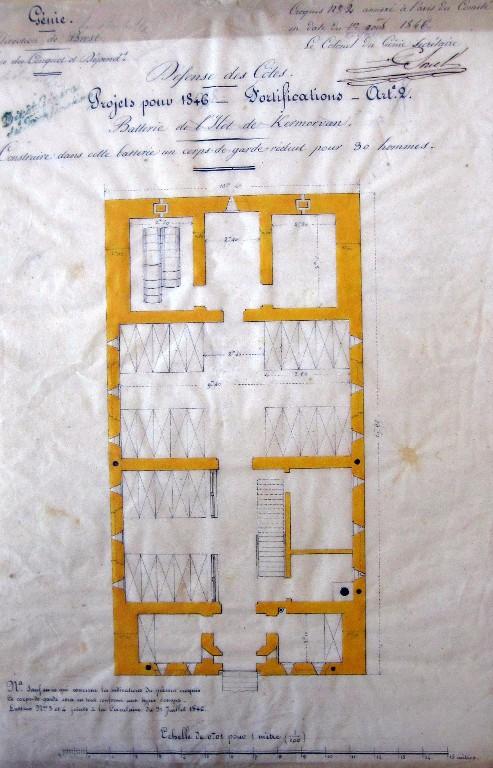

C’est dans la circulaire du ministre de la Guerre du 31 juillet 1846, adressée aux directeurs des fortifications et aux chefs du génie, que sont fixés et chiffrés les types définitifs des tours crénelés et des corps de garde crénelés. Les tours crénelées, plus résistantes que les corps de garde crénelés, peuvent être attaquées avec du canon et disposent d’artillerie (à l’étage pour la défense de la porte ou sur la plate-forme).

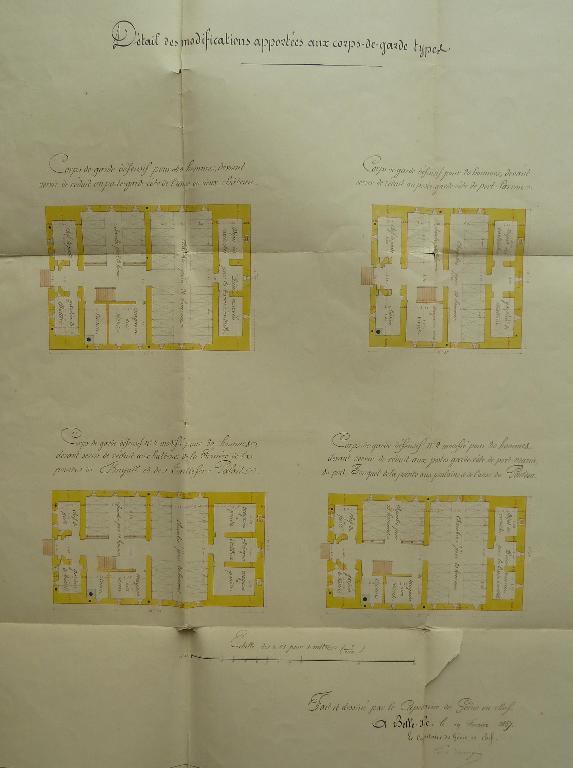

Leur capacité est proportionnée au nombre d’homme et aux approvisionnements qu’ils doivent recevoir en temps de guerre. Chaque classe compte trois numéros de capacité correspondant aux garnisons de 60, 40 et 20 hommes et à une batterie de 12, 8 et 4 bouches à feu. Il est précisé aux officiers de "se conformer exactement aux indications que renferme la circulaire, dans la rédaction des projets qu’ils pourront être appelés à étudier pour l’organisation de la défense permanente des côtes, sauf les cas très rares où les circonstances de localité obligeraient à s’écarter de ces types pour le modifier dans quelques-unes de leurs dispositions". En Bretagne, de nombreux corps de garde crénelés n° 2 sont ainsi modifiés pour 30 hommes et six pièces d’artillerie. Quelques corps de garde crénelés n° 3 sont exceptionnellement modifiés pour 15 hommes comme à Calgrac'h sur l'Île d’Ouessant dont la batterie d’artillerie ne compte que trois pièces.

Les réduits de batteries type 1846 sont construits de 1846 à 1862. Cent-quarante-six réduits de batterie d’artillerie de côte (corps de garde crénelé et tours) ont été recensé par l'association "1846" en France métropolitaine, en Corse, en Algérie, au Sénégal et aux Antilles. Dans les 2e et 3e arrondissements maritimes de Brest et Lorient (dans leur organisation de 1826), 59 corps de garde crénèles ont été construits pour seulement 2 tours crénelées (Port-Andro à Belle-Île et l'Île Dumet). La côte nord de la Bretagne est presque totalement privée de fortifications à l’exception des baies de Saint-Malo (trois réduits) et de Morlaix (deux réduits). En temps de paix, les réduits ne disposent pas de garnison permanente mais sont gardiennés ; leur armement est remisé.

Avec les progrès techniques rapides de la deuxième moitié du 19e siècle, les réduits type 1846 et l’armement des batteries issus de la commission de 1841 sont vite obsolètes. L’artillerie rayée embarquée est adopté avec les conséquences suivantes : un accroissement considérable de la portée, une plus grande justesse et une régularité des tirs qui sont aussi désormais beaucoup plus destructeurs du fait de l’utilisation de projectiles explosifs.

Au lendemain de la guerre de 1870, quand les fortifications côtières sont mises à niveau, les réduits sont le plus souvent conservés en l’état. Certains sont cependant modifiés par l’apport de massif de terre pour améliorer leur résistance. D’autres encore perdent le parapet de leur plate-forme. "Aujourd’hui [1885], ces réduits seraient complètement insuffisants. Ils sont généralement vus de loin, et tout coup destiné aux batteries peut s’il est long les atteindre et les détériorer de manière à les rendre dangereux et même intenables. Dans les batteries où les réduits existent, il n’y a pas lieu de les démolir ; il faut, au contraire les utiliser, en les modifiant pour le logement des hommes, ainsi que pour emmagasinement des poudres et des projectiles".

De nombreuses batteries d’artillerie de côte sont désarmées, déclassées par la loi du 27 mai 1889, puis vendues à des particuliers avec leur réduit.

Les réduits de batterie d’artillerie de côte autour de Brest

En rade de Brest et sur l’Île d’Ouessant, trois vagues successives de construction ont lieu de 1846 à 1862 ; au total, ce sont 15 corps de garde crénelés qui sont élevés durant cette période. Il s’agit en grande majorité de sites déjà fortifiés a minima par implantation d’une batterie de côte dès le 18e siècle. Seule l’implantation d’ouvrages défensifs de 1847 à 1849 sur l’Îlot des Capucins (batterie d’artillerie de côte et caserne) constitue une véritable nouveauté dans le système défensif de la rade de Brest.

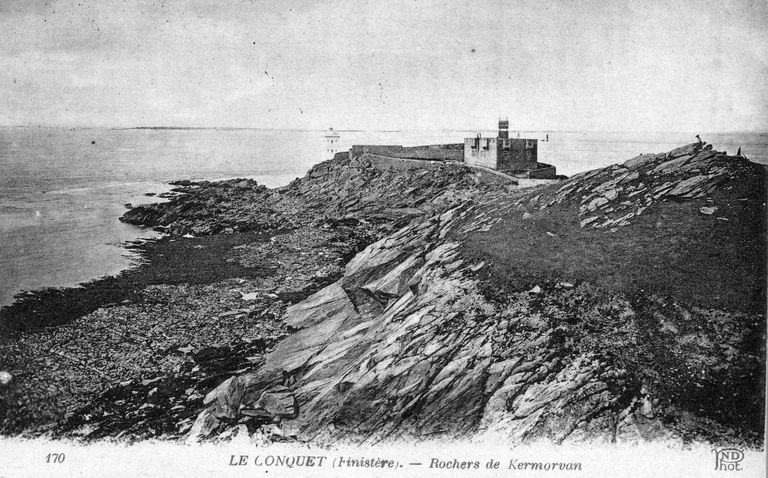

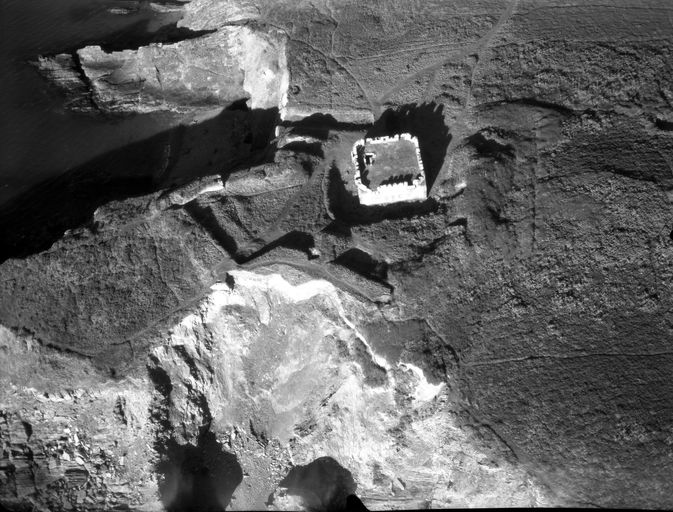

Prioritairement, il s’est agi de mettre en état de défense l’anse des Blancs Sablons dont le dispositif s’étend de l’anse de Porsmoguer au nord (Plouarzel) à la pointe de Kermorvan au sud (Le Conquet). Six ouvrages sont ainsi élevés de 1846 à 1852 et deux redoutes pour l’infanterie sont modernisées.

Dans le cas de la caserne de la pointe Robert (1857), dans le goulet de Brest, il s’agit d’un plan-type "contrarié".

Une dernière vague de constructions issue du programme de 1857, réalisée de 1859 à 1862, concerne tout particulièrement la défense de l’anse de Camaret et la rade de Brest (1859), l’anse de Morgat et l’île d’Ouessant (Calgrac'h et Loqueltas). Les derniers corps de garde crénelés modèle 1846-1861, modifiés par l’élargissement des murs porteurs, sont construits en 1862. Sur l’Île de l’Aber, le plan-type est adapté afin de lui permettre de porter de l’artillerie de petit calibre.

Si l’armement se maintient de 1841 à 1858, en 1870 le nombre de pièces d’artillerie destinées à la défense du port de Brest passe de 470 à 249 pièces soit une réduction de 53 %. On assiste également à un rééquilibrage de la puissance de feu entre le nord et le sud du goulet. Le nombre de positions évolue logiquement à la baisse passant de 51 en 1858 à 20 en 1870.

En raison de l’importance stratégique de l’anse de Morgat, les batteries du Kador et de l’île de l’Aber, capables de croiser leurs feux, sont maintenues en 1870 comme "défenses extérieures" et leur armement modernisé.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle

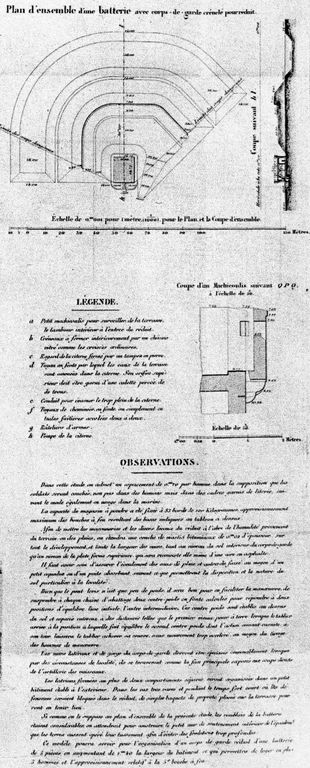

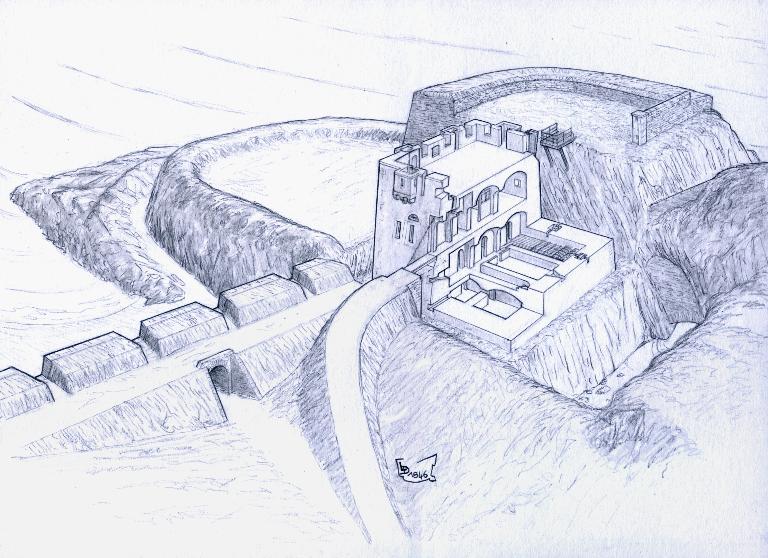

Le corps de garde crénelé

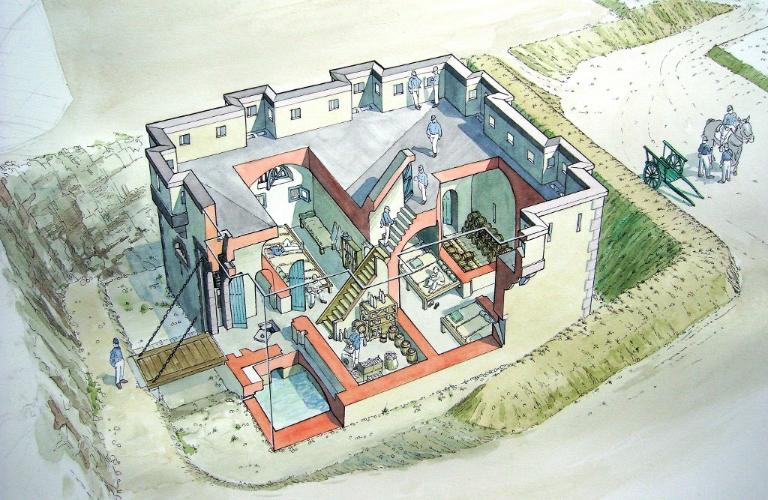

Le corps de garde crénelé est implanté en retrait par rapport à la batterie d’artillerie de côte dont il constitue le réduit défensif en cas de tentative de coup de main. Entouré d’un glacis et d’un fossé sec, il est en partie enterré dans le sol et seul son parapet crénelé est visible aux alentours (il est défilé). Son entrée se fait, via une porte précédée d’un tambour (sorte de sas) et d’un pont-levis en bois à contrepoids.

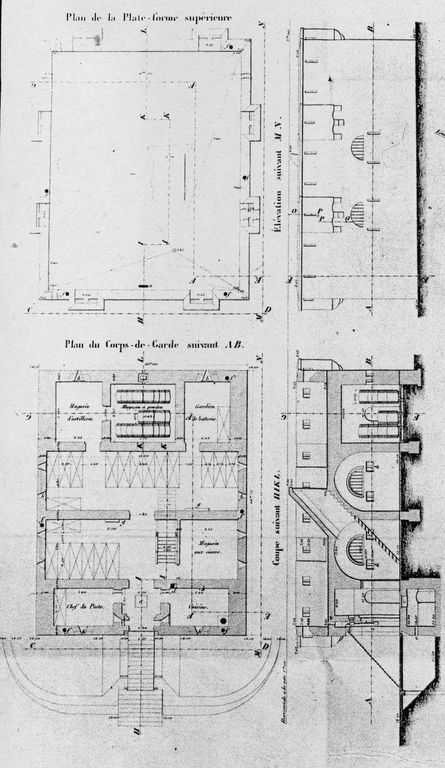

Au nombre de pièces d’artillerie de la batterie correspond un nombre de servants, en général cinq hommes par canon et par conséquent un modèle de corps de garde crénelé : modèle n° 1 pour une batterie de 12 pièces d’artillerie soit 60 hommes (23,3 m x 14,8 m), modèle n° 2 pour une batterie de 8 pièces d’artillerie soit 40 hommes (19,9 m x 12,4 m), modèle n° 3 pour 4 pièces d’artillerie soit 20 hommes (14,7 m x 12 m). Pour s’adapter aux situations particulières, des variantes aux plans-types ou aux modèles peuvent être mises en œuvre.

De plan rectangulaire (mais il existe des exceptions comme pour le corps de garde de l’Île de l'Aber de plan carré), le corps de garde crénelé est construit en maçonnerie avec entourages des ouvertures (porte, baies et créneaux de tir), chaînes d’angle, corbeaux des mâchicoulis de pied des bretèches, corniche et tablette en pierre de taille. Le linteau en plate-bande de l’entrée porte un millésime qui correspond à la date de construction. Les matériaux de construction varient selon la géologie des sites. En Bretagne, c’est le granite qui est le plus souvent mis en œuvre tant pour les moellons qui composent la maçonnerie que pour les pierres de taille. L'épaisseur des murs est portée à 0,5 m et à 1 m pour le magasin à poudre. Quoique voûté, le réduit n’est cependant pas à l’épreuve d’un bombardement naval.

L’édifice comporte trois niveaux : un rez-de-chaussée voûté à usage de casernement et de magasin, une plate-forme défensive accessible par un escalier droit en bois et un sous-sol partiel avec une citerne alimentée par les eaux pluviales de la terrasse via un tuyau en fonte.

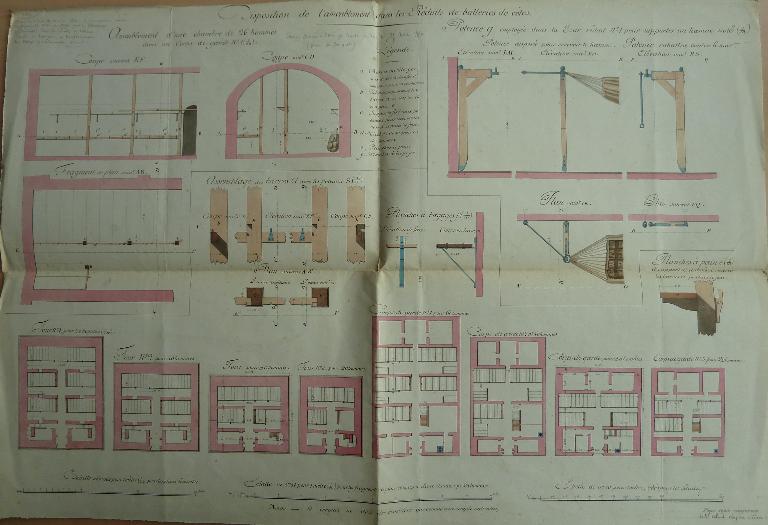

Le réduit regroupe au rez-de-chaussée une, deux ou trois chambrées pour les soldats, le magasin à poudre, le magasin d’artillerie, le magasin aux vivres, la cuisine et une citerne (accessible par un regard). Le chef du poste et le gardien sont les seuls à bénéficier d'une chambre individuelle. Les chambrées collectives et chambres individuelles sont dotées de tuyaux de cheminées. La cuisine est dotée d’un fourneau ; l’eau de la citerne est remontée par une pompe.

Au lieu des bat-flancs ou cadres garnis de literie, les soldats dorment dans des hamacs suspendus à des crochets encastrés dans les murs des chambrées et à des barres d'accrochage mobiles supportées par des poteaux. Les chambrées sont dotées de planches à bagages et à pain. En temps de paix, les chambrées permettent d’abriter les affûts et les projectiles (les canons étant disposés sur le parapet de la batterie). Si le magasin à poudre d’un corps de garde crénelé n° 3 doit permettre de stocker trente-trois barils de poudre de 100 kg, ceux d’un corps de garde crénelé n° 1 permettent de conserver 100 barils !

Pour sa défense, la garnison dispose de fusils d'infanterie, de mousquetons d'artillerie, plus un fusil de rempart - sorte de grosse carabine rayée permettant le tir de précision - pour cinq hommes. Les murs extérieurs sont percés de créneaux de tir, d’où son nom de "corps de garde crénelé". Les créneaux sont fermés par un châssis vitré comme les croisées ordinaires. Les armes sont rangées sur des râteliers. Accessible par un escalier intérieur, sa plate-forme est protégée par un parapet doté de huit bretèches avec créneaux de pied et de nombreux créneaux de tir. Un petit mâchicoulis permet de défendre de la terrasse, le tambour à l’entrée du réduit.

Les latrines sont organisées dans un petit bâtiment établi à l’extérieur du corps de garde crénelé. En cas de besoin pressant, des "baquets de propreté" sont placés sur la terrasse.

La tour crénelée

La tour de plan rectangulaire, également déclinée en trois modèles, offre une meilleure protection que les corps de garde crénelés en cas de bombardement naval ou terrestre (ces murs mesurent 1,5 à 2 m d’épaisseur), mais elle est aussi beaucoup plus visible à longue distance. Elle est dotée de quatre niveaux : un rez-de-chaussée surélevé avec accès par pont-levis à contrepoids (chambrées pour les soldats, chambres du chef de poste et du gardien), un sous-sol (magasins et cuisine), une plate-forme défensive et un deuxième sous-sol partiel pour la citerne alimentée par les eaux pluviales de la terrasse.

Comme les tours-modèles type 1811, les tours crénelées type 1846 sont destinées à porter des pièces d’artillerie de petit calibre sur leur plate-forme. Si huit tours crénelées sont programmées pour la défense du port de Brest, trois ne verront pas le jour et les cinq autres sont remplacées par un corps de garde crénelé de même modèle, à la fois plus facile à dissimuler aux yeux de l’ennemi et moins onéreux. Les seules tours crénelées construites en Bretagne se situent à Port-Andro à Belle-Île et sur l'Île Dumet.

-

Toitspierre en couverture

-

Murs

- maçonnerie

- moellon

-

Décompte des œuvres

- repérés 42

- étudiés 41

- (c) Collection particulière

- (c) Association 1846

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Association 1846

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Association 1846

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Association 1846

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Musée de la citadelle de Belle-Île-en-Mer

- (c) Association 1846

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

Bibliographie

-

MINISTÈRE DE LA GUERRE. Mémoire sur la défense des frontières maritimes de la France présenté le 5 avril 1843 par la commission mixte d'armement des côtes, de la Corse et des îles. Paris, Imprimerie nationale, 1848, 226 pages.

-

TRUTTMANN, Philippe (Colonel). Les derniers châteaux forts, les prolongements de la fortification médiévale en France 1634-1914 , Thionville, Klopp, 1993, 253 p. ISBN 2-906535-75-3.

-

JADÉ, Patrick. "Les ouvrages de fortification littorale du port de Brest - 1872-1917. La défense des côtes en France à l'âge industriel". Mémoire de maîtrise d'Histoire Contemporaine de l´Université de Bretagne Occidentale, sous la dir. de M.-T. Cloître, 2004, 293 p. et 141 p.

-

FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

-

JADÉ, Patrick. "Les tours et corps de garde de défense côtière de la monarchie de Juillet au Second Empire : un état des lieux". In Battre le littoral. Histoire, reconversion et nouvelles perspectives de mise en valeur du petit patrimoine militaire maritime, journées d'études internationales, Université Bordeaux 3 (Bordeaux, 15-16 novembre 2012) : Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2014, coll. Architectures, p. 33-47.

-

JADÉ, Patrick, MALÉCOT, Henry, DUIGOU Lionel (dess.). Les fortins de Belle-Île. De la défense des côtes à la villégiature littorale : Tour et corps de garde défensifs du Second Empire à Belle-Île-en-Mer. Association "1846". Crozon : les éditions Buissonnières, 2019, 102 p.

Documents multimédia

-

Association "1846". "Les réduits "type 1846" : mais qu'est-ce, au juste ?". 1er novembre 2015.

https://association-1846.over-blog.com/2015/11/les-reduits-type-1846-mais-qu-est-ce-au-juste.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés". 2023.

https://association-1846.over-blog.com/tours-et-corps-de-garde-creneles-du-type-de-1846-et-assimiles.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Modèle et variations n° 1 : les bretèches". 13 janvier 2017.

https://association-1846.over-blog.com/2017/01/modele-et-variations-1-les-breteches.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Modèle et variations n° 2 : les créneaux". 27 février 2017.

https://association-1846.over-blog.com/2017/02/modele-et-variations-n-2-les-creneaux.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Modèle et variations n° 3 : les terrasses". 11 juin 2017.

https://association-1846.over-blog.com/2017/06/modele-et-variations-n-3-les-terrasses.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Porsmoguer : tour ou corps de garde ?". 10 novembre 2015.

https://association-1846.over-blog.com/2015/11/porsmoguer-tour-ou-corps-de-garde.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Caserne défensive du fort Robert, Roscanvel". 13 novembre 2016.

https://association-1846.over-blog.com/2016/11/caserne-defensive-du-fort-robert-roscanvel.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Trois cousins des réduits type 1846". 15 novembre 2015.

https://association-1846.over-blog.com/2015/11/trois-cousins-des-reduits-type-1846.html

Lien web

- Mémoire sur la défense des frontières maritimes de la France présenté le 5 avril 1843 par la commission mixte d'armement des côtes, de la Corse et des îles. Paris, Imprimerie nationale, 1848

- Présentation des corps de garde et tours crénelées du type de 1846

- Article sur les variations des plans-types : l'exemple des bretèches

- Article sur les variations des plans-types : l'exemple des créneaux de tir

- Article sur les variations des plans-types : l'exemple des terrasses

- Article sur les variations des plans-types : le cas de la batterie de Porsmoguer (Plouarzel)

- Article sur les variations des plans-types : le cas de la batterie Robert (Roscanvel)

- Comparaison avec des ouvrages terrestres contemporains

Annexes

-

Réduits de batteries. Corps de garde crénelé n° 3, pour 20 hommes servant de réduit à une batterie de 4 pièces, 1846

-

Réduits de batteries. Corps de garde crénelé n° 1, pour 60 hommes servant de réduit à une batterie de 12 pièces, 1846

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.