Le territoire d’étude est un paysage maritime qui se caractérise, notamment, par un fonctionnement de type estuarien avec des côtes très découpées et la présence de nombreuses îles. La navigation y a occupé et y occupe toujours une place considérable.

La montée progressive des eaux qui s'est opérée à partir du réchauffement climatique (9600 ans avant notre ère), va peu à peu ennoyer le golfe, faire disparaître les plaines littorales et laisser place aux larges rivières/rias actuelles. Les liaisons en bateaux vont peu à peu s'imposer pour le transport de passagers, de matériaux ou d'animaux domestiques.

Jusqu'au XIXe siècle, la circulation par voie terrestre n'était pas aisée, aussi le moyen le plus adapté et le plus rapide de relier deux points continentaux, par exemple Vannes et la presqu'île de Rhuys, ou d’accéder aux îles, était le bateau. Dans son ouvrage, Une histoire de Locmiquel au XIX° siècle, apogée et déclin d’un village du Golfe du Morbihan1, Guy Demoment précise : « La raison de ce transport par mer était simple. Le réseau routier de l’époque n’avait rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd’hui. La voie romaine […] avait disparu depuis longtemps ne laissant que quelques vestiges […], les charrois ne pouvaient passer sur la digue du moulin de Pomper et l’actuel pont-digue ne fut construit qu’au milieu du XIXe tout comme la digue de Pen-en-toul. Enfin le pont suspendu du Bono ne fut ouvert à la circulation qu’en 1840. Les rivières d’Auray, de Vannes ou de Noyalo, comme de nombreuses rias bordant le Golfe, constituaient donc autant d’obstacles à la circulation terrestre et, pour aller en charrette de Baden à Vannes par exemple, il fallait emprunter un long chemin dans les terres. Dans ces conditions, le moyen le plus commode pour se rendre à Auray, Locmariaquer, Vannes ou la presqu’île de Rhuys était le bateau. Le Golfe était donc parcouru en tous sens par une myriade de petits bateaux ».

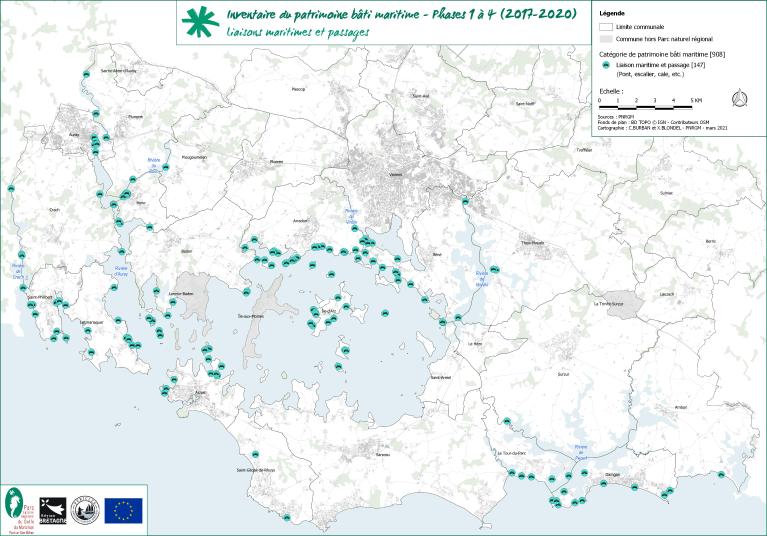

Ainsi, pour connecter les différents secteurs du territoire et faciliter les échanges, les aménagements sont nombreux. Ensembles portuaires, cales, rampes d’accès, bornes de limite de port, gués et ponts rythment le trait de côte. Certains de ces aménagements témoignent d’activités aujourd’hui disparues, telles que celles de passeurs.

Les cales et rampes d'accès

Les cales et les rampes d’accès au littoral sont présentes en très grand nombre sur le territoire d’étude. Elles sont soit maçonnées, soit en béton et peuvent être isolées ou associées à des aménagements plus conséquents, comme les chantiers ostréicoles, les chantiers navals, les ensembles portuaires.

Les cales isolées ont joué un rôle important dans le développement des réseaux maritimes et le déplacement des populations littorales. Implantées en forte densité, elles constituent les extrémités de ces liaisons maritimes et des réseaux viaires communaux, et permettent de connecter différents points stratégiques du territoire, comme la ville de Vannes, centre d’approvisionnement et ville de marché2. Avant le milieu du XIXe siècle, les cales du golfe du Morbihan sont construites par des particuliers3. A partir de 1840-1850, l’État est contraint d’édifier des infrastructures à usage public pour répondre à la demande de la population locale et à l’essor du trafic maritime lié, notamment, à l’arrivée de bateaux à vapeur et de nombreux estivants. Ains le trajet Île d’Arz - Île aux Moines nécessite l’aménagement en 1886 d’une cale au Mounien. En 1891, les passages vers Ilur, Montsarrac, Noyalo, Saint-Armel ou Sarzeau impliquent la construction de la cale de Penera (Île d’Arz)4. Une cale est également construite sur l'île de Conleau dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Les cales construites par l’État suivent un modèle standard, adapté à la côte faiblement pentue et aux marnages conséquents5. Elles sont donc peu inclinées et relativement longues, de 40-60 mètres au minimum et pouvant aller jusqu'à plus de 150 mètres. Leur largeur quant à elle varie entre 2,50 et 5, 50 mètres. A titre d’exemples, la cale de la pointe d’Arradon mesure environ 45 mètres de long, celle de Fort Espagnol (Crac’h) 50 mètres, celle de Pen Raz (île d’Arz) 110 mètres, celle du Badel (Séné) 122 mètres ou encore celle du Mounien (Île d’Arz) 150 mètres de long. Les deux cales suscitées de l’île d’Arz ont la particularité d’être coudées. La grande majorité des cales du territoire d’étude présentent des parements extérieurs en pierres maçonnées, un comblement intérieur en pierres sèches, un couronnement en moellons jointoyés et des chaînages d’angle en pierre de taille. Fréquemment, un escalier forme l’extrémité de la cale, pour accéder à l´estran lors des basses mers (cale de Kerenthré à Noyalo, cale Nord de l’Île Renaud à Baden). Ces ouvrages accueillent généralement des anneaux d’amarrage et des perches de signalisation, ces dernières permettant de signaler au marin la cale qui peut être recouverte par la marée6. Ce type de cale se retrouve à Locmariaquer, Baden, Larmor-Baden, Arradon, l´Île aux Moines, l´île d´Arz, Séné, Conleau, Theix-Noyalo, Saint-Armel, Sarzeau et Arzon. Entre 1870 et 1914, pas moins de 25 ouvrages similaires sont co-financés par les communes, le département et l´Etat ; ainsi les cales de Barrarac´h, de l´île de Boëdic, de Badel et du Passage Saint-Armel à Séné ou encore celle de Port-Blanc à Baden7, 8.

Des cales plus rudimentaires non maçonnées et aujourd'hui démantelées étaient également utilisées, entre autres par les borneurs, pour permettre, notamment, aux agriculteurs de Baden de transporter par voie de mer leur marchandise au marché de Vannes. Deux sont encore visibles dans le paysage, l’une à la pointe de Locmiquel et l’autre au nord-est du Grand Veïzit (Baden). Ces cales étaient signalées par un système de balisage local situé à proximité et constitué d’une perche en métal scellée dans un rocher9, 10.

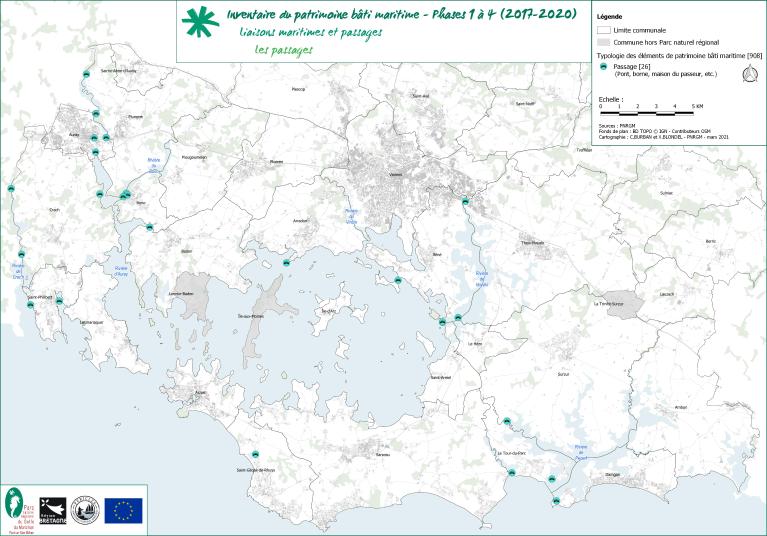

Les passages et l’activité de passeur

Les cales permettent de connecter différents points stratégiques du territoire. Sur ces sites, l’activité de passeur s’est développée pour permettre le transport de passagers et de marchandises par voie d’eau11. Sur le territoire d’étude, la mention la plus ancienne de cette activité date du XIIIe siècle. Elle concerne la traversée par bateau sur 175 m de la rivière de Noyalo, entre la pointe de Montsarrac (Séné) et le Passage (Saint-Armel), permettant d’éviter un détour de 18 kilomètres par les terres12. Ainsi, à travers l’activité de passeur, le plan d’eau du golfe et ses rivières (rivière de Crac’h, rivière d’Auray, rivière de Noyalo et rivière de Pénerf) deviennent des espaces de circulation privilégiés. En effet, cette activité permet d’assurer une continuité territoriale entre les espaces insulaires, les côtes extrêmement découpées, et de joindre entre elles des rives continentales.

Les passages et passeurs étaient présents en très grand nombre sur le territoire. Au fil du temps, cette activité a évolué. Quelques lieux dont les témoignages de cette pratique sont attestés peuvent être cités : le Guilvin (Locmariaquer), Kerisper (Saint-Philibert), Kergurioné (Crac’h), Le Bono (à hauteur de l’actuel port), la Pointe et Moréac (Arradon), Béluré et Brouel (l’Île d’Arz), Montsarrac et Barrarac’h (Séné), Pénerf (Damgan), Pen Cadénic et Banastère (Le Tour-du-Parc), Port-Navalo et Kerners (Arzon), etc.

Les rivières d’Auray et du Sal

Avant la construction des ponts, ce sont les passeurs qui permettaient de franchir la rivière. Ainsi, jusqu’en 1840, date d’ouverture du Pont Marie, « le passage de la rivière de Sal au Bono profitait aux habitants de Plougoumelen et Baden se rendant à Auray, mais aussi aux douaniers […] et autres fonctionnaires, notamment de la marine à Auray »13.

Au Bono, la présence d’un passeur est attestée dès la première moitié du XVIIe siècle14 : le « passage de Bonne » est mentionné sur une carte de 1637 « faict par moi Le Grain ». Le « droit de bac », comme beaucoup sur le territoire d’étude, était la propriété de l’abbaye de Saint-Gildas qui l’affermait. En 1669, Pierre de Montigny, seigneur de Kerisper, rachète aux moines de Saint-Gildas « maison, édifice et terre du passage d’eau avec le droit de percevoir un péage »15. Au début du XIXe siècle, les passeurs disposaient d’un bac de 6, 20 mètres et d’un petit canot de 4, 45 mètres, avec deux avirons et des perches16. Une cale de pierre de 15 m de long permettait l’embarquement devant la maison du passeur toujours en place ; cette cale sera abandonnée lors de la construction du môle en 1882 et détruite en 1920. Côté Pluneret, le débarquement se faisait sur la grève.

Le goulet de Conleau

Avant que l’île de Conleau ne soit reliée au continent entre 1876 et 1879 par la construction d’une digue17, plusieurs passages partaient de Conleau : en plate vers la pointe de Langle et Séné, en misainier à moteur vers l’île d’Arz après 1890 ou encore vers Moréac à Arradon18.

En 2018, la mairie de Séné a sollicité l’agglomération vannetaise pour mettre en place un deuxième « Petit Passeur », entre la cale de Barrarac’h (Séné) et celle de Conleau (Vannes). Depuis 2019, ce service est assuré pendant la période estivale (avril à octobre), par la circulation d’une navette.

Les passages vers l’île d’Arz

Pour l’île d’Arz, des premiers passages existaient entre Béluré et Roguedas pour rejoindre Vannes, mais également de Penera vers la presqu’île de Rhuys, du Mounien vers l’île aux Moines ou de Béluré vers Séné19. Pour ce dernier, le passeur empruntait le « trou » entre Boëd et Boëdic, qui était aussi la voie des petits bateaux quand le passage par Roguedas devenait difficile en raison des courants ou du vent.

Pierre-Marie Landais, capitaine- armateur sur l’île d’Arz au XIXe siècle raconte : « Le passage entre Arz et Vannes est parfois des plus dangereux. Pourtant, par n’importe quel temps, on traverse à bord de nos bateaux. Tôt le matin comme tard le soir pour aller à la foire ou au marché, sans s’arrêter ils vont et viennent pour faire traverser gens et bêtes. Le bac sert aussi à faire passer toutes sortes de marchandises. Il y a des jours où il est si chargé que ça donne peur à les regarder… Une fois, en plein milieu du chenal, le vent se leva très soudainement. Un vent fort venant du nord-ouest qui déchira la voile, cassa le mât. Le bateau trop chargé ne put bouger. Tous les passagers criant à tue-tête mais le passeur ne tremblait pas bien que le bateau eût été démâté. Quoiqu’il y rentrât pas mal d’eau, il n’était cependant pas préoccupé. À ses passagers, le passeur du bac disait : “Ne vous inquiétez pas, je vois le clocher »20.

Le débarquement à Roguedas (Vannes) nécessitait de traverser la propriété de M. Avrouin-Foulon qui avait accordé cette tolérance de droit de passage. Les Ildarais pouvaient ainsi rejoindre la route de Vannes et la diligence qui y passait. Son successeur, Louis Panckoucke, maintint cette tolérance et proposa en 1893 de prendre à sa charge les travaux sur la cale de Roguedas, pour laquelle il versait une redevance symbolique annuelle de 1 franc pour occupation du domaine public maritime21. Par ailleurs, cette cale servait également pour le service postal et les bateaux de surveillance de l’ostréiculture.

Aujourd’hui, le passage pour l'Ile d’Arz est assuré toute l’année depuis le port de Baden (Port Blanc) et de Vannes par des compagnies privées.

La rivière de Noyalo

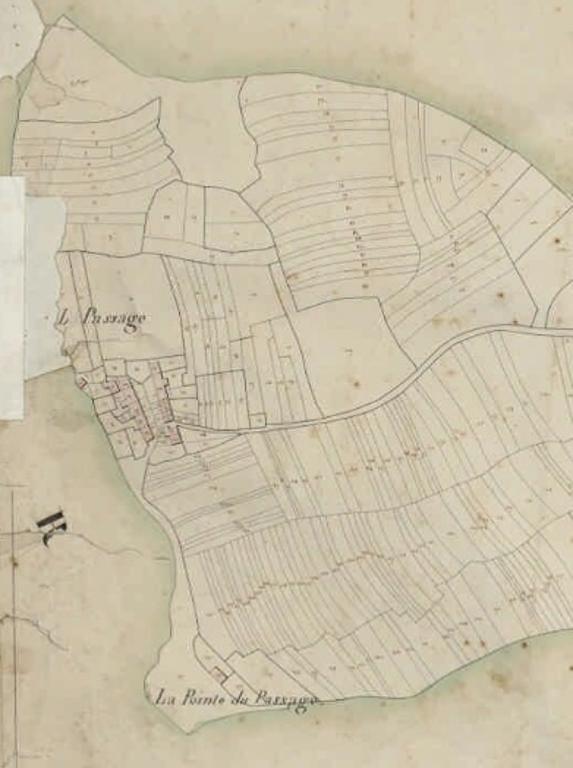

Sur la rivière de Noyalo, un passeur assurait la traversée en canot entre les communes de Séné (Pointe de Montsarrac) et de Saint-Armel (Le Passage). Au XVe siècle, Isabelle d’Écosse, veuve de François Ier et retirée à Suscinio, envisage la construction d’un pont entre Montsarrac et Saint-Armel afin de relier plus facilement Vannes. Cependant ce projet n’aboutira pas. Aussi, jusque dans les années 1950, ce raccourci par voie de mer était un passage très emprunté pour les déplacements quotidiens des habitants, notamment pour ceux de la presqu’île de Rhuys (Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys, Arzon et Le Hézo) pour se rendre à Vannes (200 mètres de traversée maritime pour 20 kilomètres de route). Cette liaison régulière sera utilisée jusqu’en 1963.

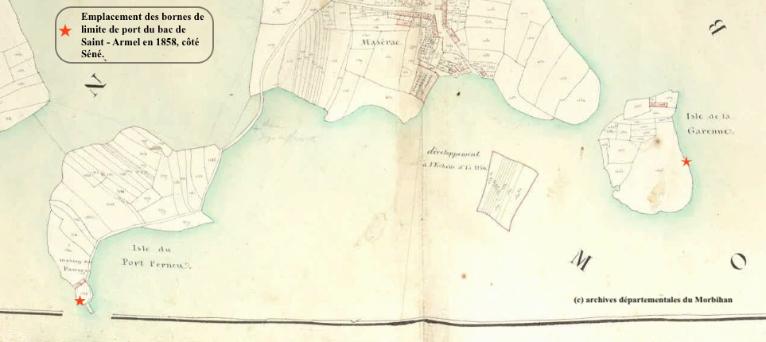

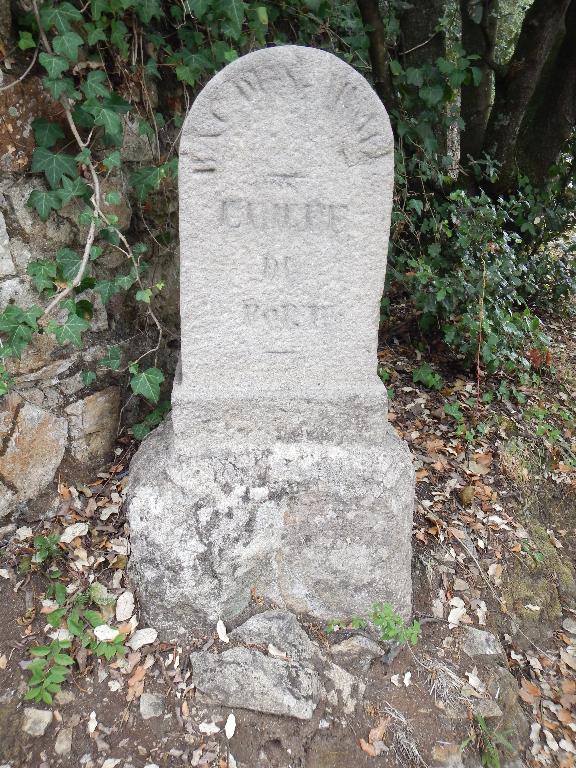

Deux bornes en granite, dites “bornes de limite de port”, sont toujours visibles aux lieux-dits de Montsarrac et de La Garenne à Séné. Implantées en abord du trait de côte, toutes deux présentent des inscriptions « Bac … Armel – Limite de Port ». Ces bornes matérialisaient l’étendue du littoral sur laquelle le passeur était autorisé à travailler. En effet, en 1858, afin de limiter la concurrence illégale des bateaux locaux et des chaloupes de navires, un bornage du port du bac est réalisé. Les deux bornes installées du côté de Saint-Armel ne sont, quant à elles, plus visibles.

Les limites se situent entre « 1°) Sur la rive droite du bras de mer de Noyalo, en amont de la cale d’abordage : la pointe en amont de l’île de la Garenne, au-dessus de la cale servant pour l’embarquement des marchandises, à 1 200 mètres environ de celle du bac. En aval de la cale d’abordage du bac, sur la même rive : un point distant de cette cale de 10 mètres seulement, l’embarquement étant impossible à l’aval des cales d’abordage par suite de la conformation de la grève. 2°) Sur la rive gauche du bras de mer de Noyalo, en amont de la cale d’abordage : la pointe nord de la petite île du Hézo, à 900 mètres environ de la cale du bac, les rochers forment à cet endroit un petit débarcadère. En aval de la cale d’abordage, sur la même rive : la partie sud d’une petite maison située sur la côte à 25 mètres de la cale d’abordage. »22.

En 1882, les habitants du Hézo, probablement pour éviter un détour de trois kilomètres pour venir prendre le bateau au Passage de Saint Armel, établissent un bac entre leur commune et Montsarrac. Cependant, la concession sera immédiatement retirée par l’administration des Ponts et chaussées et la mise en place d’un bac Le Hézo – Montsarrac ne sera jamais autorisée malgré de nombreuses demandes23.

Réhabilité en 1998 par le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, alors en préfiguration, le passage Séné (Montsarrac)-Saint-Armel (Le Passage) est aujourd’hui assuré à la saison estivale, entre avril et début octobre. Le “Petit Passeur” est désormais géré par Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.

La rivière de Crac’h

Deux autres bornes marquent le "Passage du Lac" de la rivière de Crac’h, mentionné sur la carte de Ragiot (1880). L’une, située sur le domaine de Kergurioné (Crac’h), indique la limite sud de l'Anse (ou Port) de Ster er Houet ; l’autre, son pendant, est localisée sur la commune de La Trinité-sur-Mer, au lieu-dit Le Latz. Elles présentent toutes deux l'inscription gravée : " Bac du Lac - Limite du Port".

Le sud du Golfe

En raison des courants violents à mi-marée, les passages entre Locmariaquer et Port-Navalo ont toujours été compliqués. Cependant, d’autres liaisons sont mentionnées, telles que Port-Navalo - Arzon24. Étonnamment, les registres de catholicité de 1770-1779 ne citent que deux passeurs à Port-Navalo. Les déplacements, antérieurement au tourisme, permettaient de se rendre à des pèlerinages (Sainte-Anne-d’Auray), des foires ou des marchés. Puis, vers 1900, la vie du Logeo est réglée par le passage du vapeur permettant de se rendre à Vannes ou Auray. Depuis quelques dizaines d’années, le trafic des vedettes est devenu l’activité maritime principale de Port-Navalo, se matérialisant, entre autres, par un accroissement du nombre de billetteries autour de la criée.

La rivière de Pénerf

Historiquement, de 1850 à 1940, un passeur reliait les 600 mètres de la rivière de Pénerf qui séparent la cale de Pen Cadénic à celle de Pénerf. Aujourd’hui, le passage de Pen Cadénic/Pénerf est assuré par un passeur indépendant.

Entre 1825 et 1860 beaucoup de passeurs bretons ont perdu leur emploi du fait de la construction de ponts. Les passeurs du golfe du Morbihan ont cependant été moins impactés en raison du non aboutissement de certains projets.

Les gués

Dans le cadre de l’étude, quatre gués ont été recensés : à Saint-Philibert, à Baden et à Séné. Les gués, formés de pierres sèches, permettent aux populations littorales de rejoindre deux endroits du territoire à marée basse.

Le gué de Saint-Philibert permettait de rejoindre le bourg et le lieu-dit de Kerlioret. Il n’est plus praticable aujourd’hui. Celui de Baden, mentionné sur le cadastre napoléonien de 1809 est toujours utilisé. Il relie Locmiquel et les Sept-Îles (Siniz). Le gué de Séné, toujours praticable, permet de rejoindre Cadouarn et l’île de Boëd. Il était emprunté dès le XVIIIe siècle par les agriculteurs qui cultivaient le froment sur l´île25. Il n’est pas fait mention, ni sur le cadastre napoléonien, ni sur les cartes de l’état-major, de gué permettant le passage entre Saint-Armel et l’Île Tascon. Le radier reliant ces deux points semble, au regard d’anciennes photos aériennes26, se mettre en place à partir de 1852. Un réaménagement pour en faire une chaussée carrossable est réalisé en 2013. Cette chaussée en pierres et béton à prise de mer mesure 3, 50 mètres de large et 420 mètres de long.

Il semblerait qu’un gué ait également existé pour franchir le Loc’h à Saint-Goustan (Auray)27, ainsi qu’au niveau de l’étier de Kerboulico, entre les communes de Sarzeau et du Tour-du-Parc28.

Les ouvrages d’art

La construction de ponts, viaducs ou ponts-aqueducs, en facilitant le franchissement d’une rive à l’autre, a accéléré les échanges sociaux et commerciaux. De taille plus ou moins imposante selon qu’ils chevauchent une rivière ou un ruisseau, ces ouvrages d’art ponctuent les paysages du golfe.

Le pont-aqueduc de Rosnarho

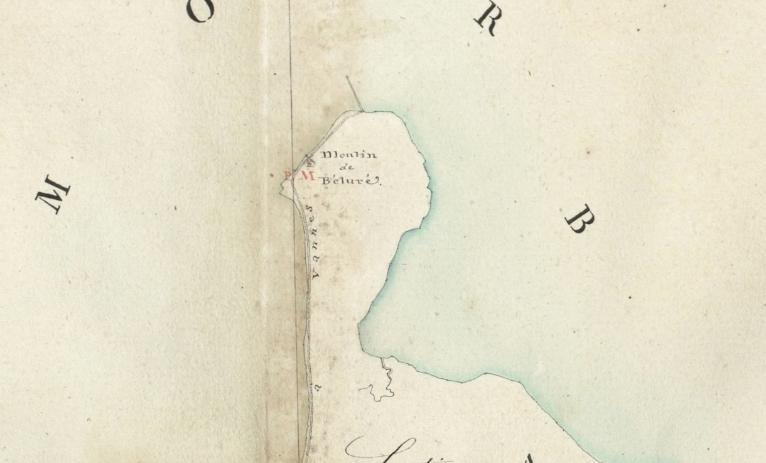

Les mentions les plus anciennes d’un pont-aqueduc reliant Kerisper (Pluneret) et Rosnarho (Crach) sur la rivière d’Auray datent du XVIIe siècle. Elles se retrouvent sur les cartes marines, telles que celle relevée par Le Grain en 1637, indiquant le « Pont de l’Arche »29 , 30. Vers le milieu du XVIIIe siècle, Monsieur de Robien, alors propriétaire du château du Plessis-Kaer, situé à 500 mètres en amont du pont-aqueduc, signale dans son ouvrage, Histoire ancienne et naturelle de la province de Bretagne, des vestiges d’un pont de 11 arches qui gênait la navigation en rivière d’Auray et contribuaient à son envasement31, 32 : « les restes d’un pont dont on perçoit encore, à marée basse, quelques piles qu’on a bien de la peine à détruire pour nettoyer la rivière ». M. de Robien lui reconnaît au regard des matériaux et des techniques employés une origine romaine, tout en s’interrogeant sur la destination de ce pont, aucune voie n’aboutissant sur ces rives. Sa dénomination Pont des Espagnols sera progressivement remplacé par Pont de César.

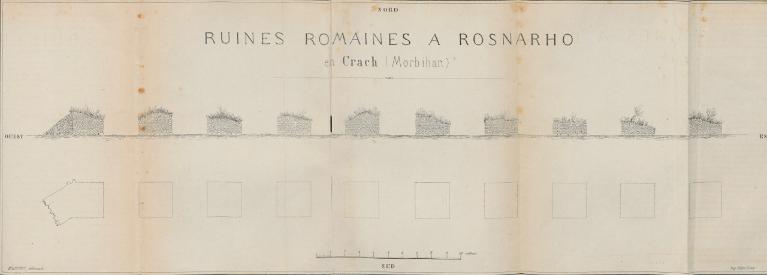

En 1874, les propriétaires du domaine de Rosnarho entreprennent des travaux d’aménagement d’un parc qui révèlent plusieurs massifs de maçonnerie alignés sur les structures immergées33. Le docteur Gustave Thomas de Closmadeuc, alors membre de la Société Polymathique du Morbihan, suite à une description détaillée des piles mises au jour, identifie l’ouvrage comme étant un pont-aqueduc et non un pont-routier : « ces nombreuses piles de maçonnerie en petit appareil, qui se profilent dans le bois de Rosnarho, en correspondance directe avec les culées de la rivière, ne représentent ni une chaussée, ni une voie, mais bien un aqueduc »34. Il s’agissait là probablement de l’unique pont-aqueduc d’époque romaine, connu en Armorique, franchissant une rivière à marée. Cet ouvrage faisait partie d’un projet d’adduction d’eau, certainement destiné à alimenter en eau potable les habitants de Locmariaquer, un des ports les plus importants de la Vénétie Armoricaine35.

D’une longueur totale de 440 mètres, cet ouvrage devait culminer entre 14 et 18 mètres au-dessus de ses fondations. Les 12 piles du lit de la rivière mesuraient chacune 10 mètres sur 10 mètres et étaient espacées de 10 mètres. Celles qui subsistent côté Kerisper (Pluneret) mesurent 2, 60 mètres sur 2, 15 mètres et sont espacées de 2, 60 mètres. Les piles reposaient sur des assemblages de poutres en cœur de chêne vieux de 160 ans, de section 40 centimètres sur 40 centimètres pour les verticales et 40 centimètres sur 30 centimètres pour les horizontales. Ces poutres posées sur le fond granitique de la rivière servaient de support aux piles édifiées au-dessus. Enfin, la largeur du conduit, en mortier tuileau, pour acheminer l’eau était de 1, 60 mètre 36.

Entre 2000 et 2004, des datations dendrochronologiques effectuées sur deux fragments de poutres prélevés au XIXe siècle et présents dans les collections de la Société Polymathique du Morbihan37 permet d’estimer la phase d’abattage des arbres et de construction du pont au début du IIe siècle de notre ère, entre 100 et 130 après J.C. Ce projet de pont d’aqueduc ne sera pas achevé. En effet, les analyses archéologiques attestent d’un arrêt définitif du chantier avant la mise en place des canalisations 38. Cette interruption peut s’expliquer pour des raisons financières ou politiques. L’ensemble de ces données permet en 2019, à l’association Arkheo d’Auray, en partenariat avec la Société Polymathique du Morbihan, de réaliser une reconstitution numérique hypothétique de ce pont-aqueduc ou Pont de César.

Les vestiges de cet ensemble ont subi une dégradation progressive depuis le XIXe siècle et sont aujourd’hui dans un état de délabrement très avancé. En 1869, pour faciliter le passage du bateau de liaison entre Belle-Île et Auray, une première pile est abaissée. Entre 1897 et 1899, de nouveaux travaux d’écrêtement sont lancés : trois des cinq piles immergées devaient alors faire l’objet d’un dérasement mais leur résistance à la dynamite ne le permettra pas. Seule une pile sera abaissée grâce au recours à un scaphandrier. A la fin du XIXe siècle, l’emplacement de ce pont-aqueduc est suggéré par la bouée de balisage dénommée en mémoire de cet ouvrage, César. En 1960-1961, de nouveaux travaux, mettant à mal l’intégrité des vestiges, sont engagés pour ouvrir un chenal permettant notamment le passage des vedettes touristiques. Cet ouvrage d’art a été classé Monument Historique le 16 avril 2002 39.

Les ponts

Les ponts de la rivière d’Auray

A partir du milieu du XIXe siècle, la construction d’ouvrages d’art, tels que le Pont suspendu (Bono) ou le viaduc de Toul er Goug, se développe sur le territoire d’étude, avec comme corollaire la disparition de l’activité de passeur. Des ponts de différents périodes ont été recensés dans le cadre de l’inventaire. Sur le territoire d’étude, le pont le plus ancien est celui de Saint-Goustan.

La première mention d’un pont de pierre à Saint-Goustan daterait de 1295 40. Probablement précédé d’un pont de bois, ce-dernier aurait été (re)construit lors d’importants travaux entrepris par le Duc Jean II dans plusieurs villes bretonnes 41. Le pont de Saint-Goustan se situe à 15 kilomètres de la mer. Il chevauche la rivière du Loc’h à un endroit où les deux rives se resserrent. Confronté à un manque d’entretien ainsi qu’aux effets quotidiens de la mer et de forts courants lors des grandes marées, ce pont connaît de nombreuses phases de réfections et de reconstructions. Ainsi en 1464, date à laquelle il prend le nom de Pont Neuf après avoir été reconstruit ; en 1580, un pilier est réparé et un parapet ainsi qu’un toit en bois sont aménagés 42; en 1665, le pont en ruine fait l’objet de réfections aidées par la perception d’une taxe de 8 deniers par pot de boisson débité en ville haute, en rive droite puis en rive gauche 43. En 1705, suite à un violent ouragan, les piliers du pont sont fortement endommagés. L’importance des dégâts est constatée le 5 janvier 1706 par Vincent Boutouillic, premier magistrat de la ville et sénéchaussée royale d’Auray. Des réparations et reconstructions auront lieux en 1727, 1733, 1737, 1750 puis en 1752, où il prendra sa forme actuelle : un pont en granite de 35 mètres de long sur 10,65 mètres de large, composé de quatre arches en anse de panier séparées par trois piles avec bec, en amont comme en aval. Ces becs, qui montent jusqu'au tablier du pont, forment à sa hauteur six retraites dans lesquelles des bancs permettent de s'asseoir. En 1982, suite à une note de l'ingénieur de la direction départementale de l'équipement, concluant à un état de stabilité précaire, les fondations du pont sont confortées et les superstructures sont restaurées. Le pavage quant à lui est refait en 1984 et en 2017.

Cet ouvrage d’art fait partie intégrante du paysage patrimonial alréen. Il est source d’inspiration pour des artistes, tel que le peintre Mathurin Méheut qui le peindra en 1930. Le 13 avril 1944, le pont de Saint-Goustan est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et fait partie depuis 1998 de l’Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine d'Auray (AVAP, anciennement ZPPAUP) 44.

Jusqu'à l’ouverture à la circulation en 1865 du pont de la Terre-rouge, le pont de Saint-Goustan est un ouvrage essentiel du réseau routier de Bretagne Sud, emprunté par les diligences venant de Vannes pour rejoindre la Grand place d’Auray. Construit au lieu-dit La Terre Rouge, ce pont est édifié pour faciliter l’accès au centre-ville d’Auray sans passer par Saint-Goustan, évitant ainsi le passage par la rue Neuve et par la rue du Pavé dans lesquelles la circulation est réputée dangereuse. Le pont de la Terre-rouge est reconstruit et doublé en 1968.

Également, à la fin du XXe siècle, pour répondre à la mise à deux fois deux voies de la nationale 165 45, le pont de Kerplouz est construit en aval du pont de Saint-Goustan. Il enjamble la rivière d’Auray entre les communes de Pluneret (lieu-dit de Kerplouz) et d’Auray (lieu-dit Moncan). Ouvert en juin 1990 à la circulation, ce pont a été conçu par le cabinet d’architecte Philippe Fraleu, avec pour maître d’œuvre la direction départementale de l’Équipement du Morbihan, et construit par la société Campenon Bernard. D’une longueur de 294 mètres, avec une portée principale de 108, 75 mètres, la poutre du tablier mesure 20, 40 mètres de large. Le tablier et les béquilles sont en béton précontraint et les piles en béton armé 46.

Le pont de la rivière du Loc’h

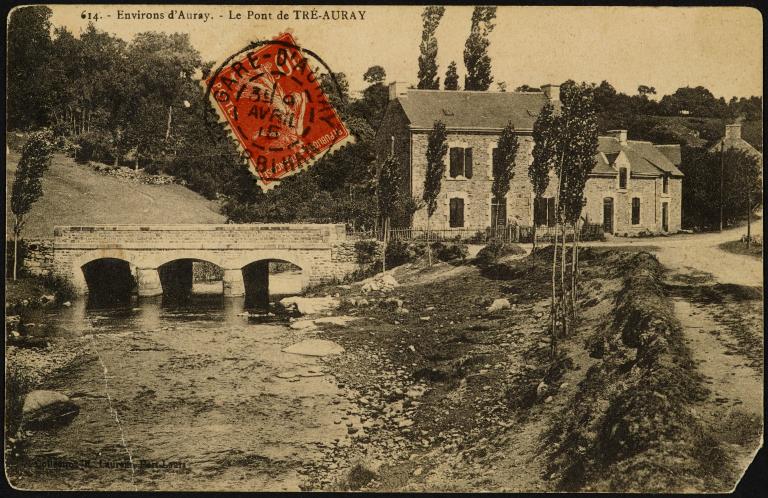

Le pont de Treauray ou Tré-Auray, provenant probablement de Trec’h (le passage en breton) d’Auray, chevauche la rivière du Loc’h là où ses eaux douces se jettent dans les eaux du Golfe, qui sous l’influence des marées remontent jusqu’à ce lieu en serpentant dans les marais de la vallée de Tréauray. Mentionné sur une carte de 1710 et sur celle de l’état-major (1820-1866), ce pont a fait l’objet d’une réfection en 1939. Construit en granite, en pierre de taille maçonnée, il présente trois arches en anse de panier séparées par deux piles à arrière et avant-becs, et comporte un parapet. Aujourd’hui, il fait partie du tracé de la départementale 120. En février 2014, suite à une montée exceptionnelle des eaux, le pont a dû être fermé à la circulation pendant quelques jours et lesté avec quarante tonnes de plots de béton pour empêcher qu’il ne soit emporté avec le flux d'eau 47.

Les ponts sur le confluent de la rivière du Bono avec la rivière d’Auray

Des ouvrages d’art reliant les communes du Bono et de Pluneret sont également observés à la confluence de l’aber du Bono et de la rivière d’Auray.

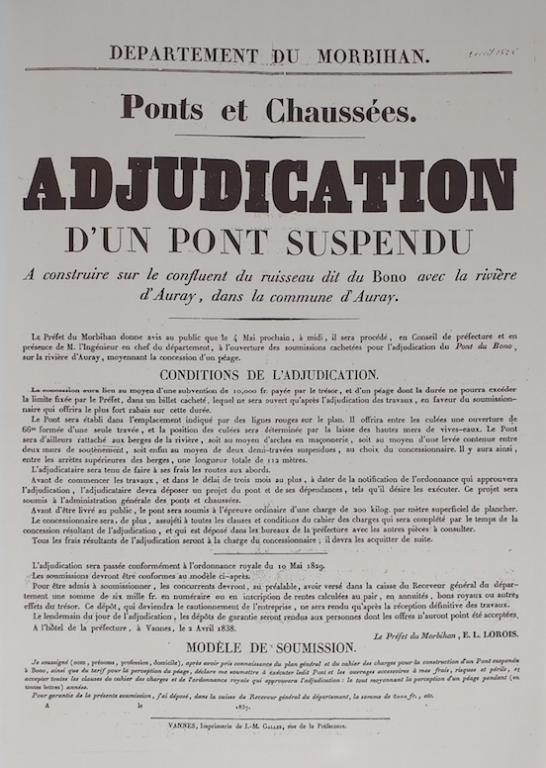

En 1840, un premier pont suspendu est construit au lieu-dit Le passage du Bono. Il rend possible la circulation en voitures et favorise les échanges commerciaux entre Auray, Plougoumelen et Baden, jusqu’alors assuré par bac. Cet ouvrage participe ainsi au développement de ce petit bourg qui passe de 102 habitants en 1841 à 32 en 1911 48. Approuvée par ordonnance royale de Louis-Philippe, en date du 22 mai 1837 49, « le pont suspendu du bono, situé sur le bras de mer de Pontsal, à la limite des communes de Plougoumelen et de Pluneret, fut confiée au Sieur Le Pontois, en vertu d’une soumission présentée le 28 août 1838, portant concession d’un péage de 98 ans » et moyennant 10 000 francs de subvention prélevés sur les fonds du trésor 50. D’une longueur totale de 112 mètres, sa largeur de 4, 40 mètres se composaient d’une voie charretière de 2, 20 mètres et de deux trottoirs de 1mètre chacun. La travée suspendue mesurait 66 mètres de long et se situait à 13, 94 mètres au-dessus du niveau de marée basse. Après une réception provisoire des travaux le 23 septembre 1840, le pont est béni par le recteur de Plougoumelen en présence du préfet 51. A la date du 1er octobre, un péage est autorisé en faveur des actionnaires et le bail du passage du bac est résilié à compter de ce même jour. Les tarifs fixés allaient de 5 à 40 centimes (5c pour une personne, 20c pour une charrette chargée, attelée de 2 bœufs, 2, 5c pour un veau, mouton, bouc ou chèvre, etc.)52. Cependant, dès 1844, M. Laurent, représentant du concessionnaire M. Le Pontois, se plaint au préfet d’une concurrence déloyale faite par les passeurs « qui utilisent des embarcations pour eux-mêmes et pour le public » afin d'éviter le péage53.

Les visites annuelles des ingénieurs des Ponts et Chaussées rendent compte de la détérioration du pont, en raison entre autres d’une construction trop légère, nécessitant des travaux d’entretien importants, dont la demande en 1856 du changement du système d’amarrage54 ou encore en 1862 le remplacement des planches avariées des trottoirs et de la voie55. Dans son ouvrage, Y. Rome indique que « Le 14 mai 1864, le Conseil municipal d’Auray demande le rachat et la suppression du péage du Pont Marie sur la rivière du Bono qui constitué une lourde charge pour les communes de Baden et de Plougoumelen et les éloigne des marchés d’Auray »56. Suite à la violente tempête du 3 et 4 décembre 1865, le pont est fortement endommagé (rupture et dégradation de tiges de suspension, dislocation des garde-corps, etc.). La circulation y est interdite, entraînant la reprise de l’activité de passeur. Le 3 mai 1866, le concessionnaire M. Le Pontois fait savoir « qu’il renonçait purement et simplement au pont qu’il avait construit et au produit du péage » et le conseil général accepte la remise du pont faite au département. La circulation est partiellement rétablie en 1867 puis est limitée en 1869 à 5 piétons uniquement en raison du mauvais état de l’ouvrage57. D’importants travaux sont entrepris entre 1869-1870 par la société Forget de Paris et des artisans locaux, permettant une reprise de la circulation avec les tarifs de péage préalablement en vigueur fin 1871 58. L’apparition de l’automobile au début du XXe siècle contraint, pour des raisons de sécurité, à limiter en 1912 le passage sur le pont à huit voitures par jour. A partir de 1925, des travaux d’aménagement à la circulation automobile moderne sont effectués par l’entreprise Arnodin de Châteauneuf-sur-Loire. Suite à la déviation de la départementale C.D. 101 par le pont Joseph Le Brix ouvert à la circulation en 1969, le pont suspendu est incorporé à la voirie communale. Le 17 novembre 1997 il est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques et est interdit à toute circulation en 2003 pour cause de vétusté. En 2005, le pont est reconstruit à l’identique par l’entreprise Freyssinet à l’aide de subventions apportées par la DRAC, la Région, le Département, des municipalités voisines59 et d’une souscription lancée auprès de la population.

L’habitation du gardien du pont, toujours visible aujourd’hui, se situe à la sortie du pont, sur la rive gauche, côté Bono, dans le prolongement de la Grande rue (aujourd’hui rue Pasteur) qui n’existe pas encore lors de la construction du pont. Elle se compose d’une maison sur deux niveaux comportant chacun une pièce unique et d'une dépendance mitoyenne. Une barrière levante était présente devant la maison pour faire respecter le péage aux utilisateurs du pont. Le premier gardien connu est Mathurin Le Pipec, chargé de l’entretien du pont et de la perception du péage60. Après sa mort en 1865, c’est Marie-Jeanne Pipet (ou Pipette) qui prend en charge « les fonctions de gardien et receveur du pont » pour un salaire mensuel de 50 francs. Le péage est supprimé le 1er janvier 1879 mais la fonction de gardien du pont perdure. Elle est assurée pendant le premier quart du XXe siècle par Pierre puis Mathurin Le Ruyet61.

Dès 1965, les élus départementaux songent à construire un nouveau pont plus large et plus performant que le pont suspendu. Ce projet donne lieu à l’édification, en aval du pont du Bono, de l’actuel pont Joseph Le Brix, dénommé « pont de Kernous » avant et pendant sa construction62. Réalisé en acier et en béton précontraint par les entreprises Perrin-Bacci et Sotracomet, ce-dernier se définit par un pont à béquilles en V renversé de 262, 20 mètres de longueur et d’une travée d’accès de 37, 80 mètres de longueur. La portée centrale entre les pieds des béquilles est de 147, 30 mètres et le tirant d’air de 26 mètres. La chaussée large de 7 mètres est bordée de trottoirs de 1,5 mètre. La commission départementale, par décision du 11 mars 1969, décide de le baptiser « pont Joseph Le Brix », en hommage au célèbre aviateur né à Baden le 22 février 1899. Les travaux de construction se terminent le 20 juillet 1969.

Les ponts de ruisseaux et de rus

Des ouvrages moins imposants, permettant la traversée de ruisseau ou de ru sont observés sur le territoire d’étude.

A la limite de la commune de Séné et de Theix-Noyalo, le pont Saint-Léonard franchit le ruisseau du Liziec. Situé sur le tracé de la voie romaine Vannes - Nantes, devenue voie Royale reliant Quimper à Nantes, puis route nationale 165 allant de Audierne à Nantes et aujourd’hui route départementale63, ce pont routier se caractérise par une voûte en plein cintre maçonnée en pierres de taille de granite et d’un parapet. Sa date de construction n’est pas connue mais il est mentionné sur le cadastre napoléonien.

Également, le pont Pesked (pont aux poissons) aussi appelé Vieux Pont, pont Romain, pont des Trois Clochers ou encore pont des 3 cantons, en raison de sa localisation entre les trois communes de Crac’h, Auray et Ploemel, enjambe le ruisseau de Pont er Rui et longe l'étang de Béquerel. Il se compose d’une voûte en plein cintre en pierre de taille d'environ 10 mètres de large et 29 mètres de long, aux murs jointoyés au mortier. Ce pont, dont la datation est contestée, se situe sur le tracé de la voie romaine qui reliait Auray à Quiberon et est mentionné sur la carte de Ragiot (1880). Peu apparent dans le paysage en raison d’une importante végétation, il constitue aujourd’hui un lieu de promenade réservé aux piétons.

Enfin, en fond d’anse de Kerdréan, en aval du GR34, à la limite des communes de Baden et du Bono, un petit pont en pierre facilite le franchissement du ruisseau de Kernio. La datation de cet ouvrage n’est pas connue. Il a été réalisé à partir de dalles de granite reposant sur le chemin de terre et sur un amoncellement de pierres formant une pile rudimentaire.

Le viaduc de Toul er Goug

Parallèlement à l’édification du pont de la Terre-rouge, un viaduc enjambant la rivière du Loc’h entre les communes de Pluneret (rive gauche) et d’Auray (rive droite) est entrepris en 1859. Ce projet répond à la volonté, en 1855, du Conseil Général des Ponts et Chaussées de créer une ligne de chemin de fer entre Savenay et Lorient. Cet ouvrage en pierre de 260 mètres de long, 8 mètres de large et 29 mètres de haut comporte 10 arches. Il est inauguré en 1862, après deux ans de travaux. Suite à sa construction, les marchandises qui jusqu'alors circulaient par voie fluviale et terrestre, circulent désormais par chemin de fer. Aujourd’hui, le viaduc de Toul er Goug est un élément de la ligne de chemin de fer Quimper – Nantes.

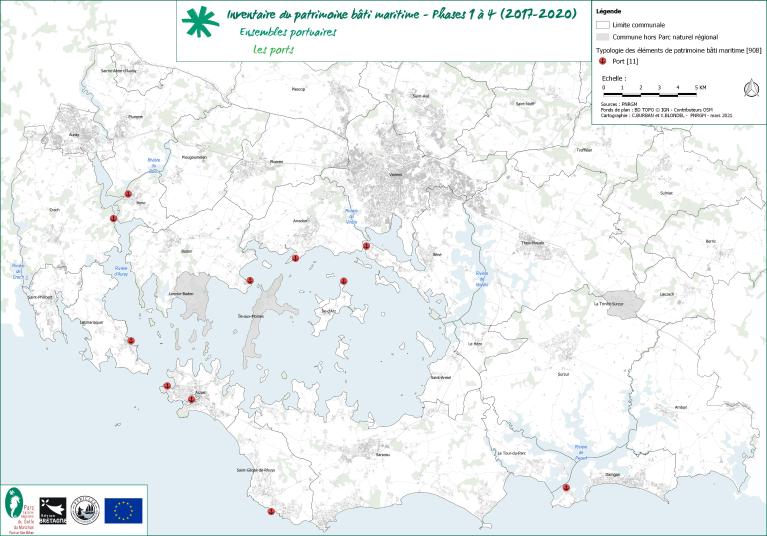

Les ensembles portuaires

Plusieurs infrastructures portuaires, réalisées à différentes époques, ont été recensées à : Saint-Gildas de Rhuys, Arzon (port du Crouesty et Port-Navalo), Sarzeau (Le Logéo, Saint-Jacques), Damgan (Pénerf), Séné (Port-Anna), Vannes, Arradon, Île d'Arz (port de Béluré), Baden (Port Blanc), Le Bono, Auray (port de Saint-Goustan) et Locmariaquer.

(Irène Béguier ; Marianna Fustec ; Christelle Nicolas)

Photographe-éditeur de cartes postales, Vannes.