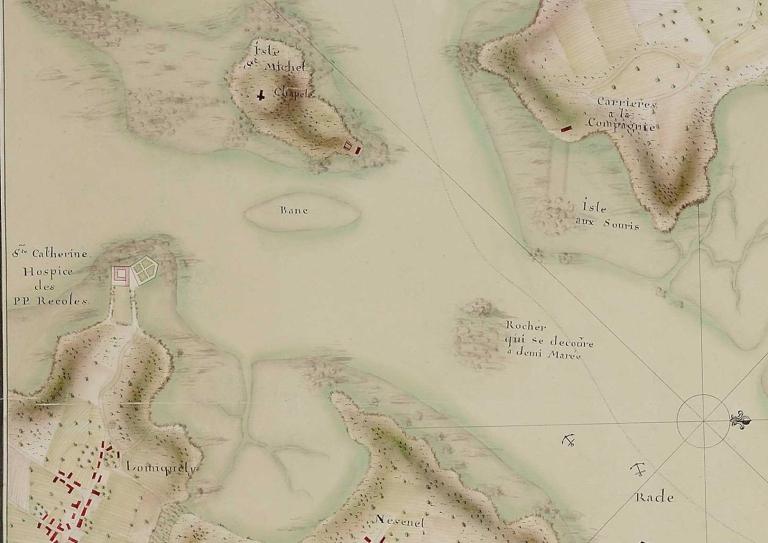

L’île ou ilette de Sainte-Catherine est située sur la rive gauche de la rade, à proximité de l’île Saint-Michel. Elle est lieu de passage pour remonter les fleuves Blavet et Scorff et incontournable pour rejoindre Plœmeur sur la rive droite. Ce petit point si discret dans la rade est pourtant d'une importance majeure dès le 15e siècle à l’arrivée des Franciscains.

- enquête thématique départementale, Les ports de Sainte-Catherine et Pen Mané à Locmiquélic

- enquête thématique régionale, Les ports de Bretagne

-

Le Hénanff SoazigLe Hénanff SoazigCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Gaby

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Hennebont

-

Commune

Locmiquélic

-

Dénominationsespace littoral

Cette propriété privée close de murs avance telle une proue dans la rade de Lorient, pourtant bien ancrée sur le rocher de l'ancienne île ou îlette de Sainte-Catherine. A l’ouest sur la rade, une porte suivie d’un escalier donne accès à la côte rocheuse. A l’est, côté parking, un portail large en bois s'ouvre sur une villa et ses dépendances édifiées à la fin du 19e siècle avec les pierres issues des ruines de l'ancien couvent franciscain. Des restaurations ont cours dans les années 1970 puis en 2005. Une personnalité bien connue du monde maritime vit ici dans la première moitié du 19e siècle, le compagnon de Charcot, le navigateur, Raymond Rallier du Baty.

Les hauts murs de granite et bâtiments s'ancrent sur un ancien îlot connu des voyageurs et des marins depuis des millénaires. A la fois amer et gué, l'île est choisie par les Franciscains au milieu du 15e siècle pour ériger un couvent. En 1447, Pierre de Bretagne, futur duc Pierre II s’engage à « édiffier un moustier et hostel pour fonder un couvent et collège de monseigneur Sainct-Franczoys en une ysle située en la rivière du Blavet, entre Hennebont et Locpéran au dyocèse de Vannes, ysle à nous appartenante ». Il cède aux Observants tous ses droits, dont le droit de Trépas. Trois ans plus tard, au titre de duc de Bretagne, il exempt le couvent de tout impôt (droits, devoirs, coutumes). Une bulle papale décrit le monastère sis « in portus maris de Blavet», que réfère sa dédicace Sainte-Catherine du Blavet. Les frères disposent d’une chapelle dès 1448. L’île se rattache à la terre ferme par une digue que Dubuisson Aubenay emprunte lors de sa visite en 1636 : « par un môle ou chaucée revestue de pierre de 100 pas ou prez de long, et percée par un endroit recouvert en forme de pont, pour laisser passer la marée ». Il rencontre les 20 frères et remarquent « [qu’] ils ont belles pêcheries », aux revenus non négligeables.

Le parking actuel d'environ 6 600 m2 répond aux besoins en stationnement des usagers du bateau bus qui assure la liaison quotidienne de Locmiquélic vers le port de pêche depuis 1927. Il couvre l'ancien étang cédé à la commune par donation par Rallier du Baty en 1937. Le comblement de la lagune s'étend sur quelques décennies. Il débute en 1945 au moyen des débris des destructions causées lors des bombardements alliés pendant le second conflit mondial. 25 ans plus tôt, le 27 novembre 1920, le conseil municipal délibère pour la première fois de son histoire sur l'assèchement de l' ancien « port abri aux bateaux pêcheurs qui avaient un faible tirant d’eau ».

Lagune, étang salé, ancienne pêcherie, parc à huîtres ou encore port abri qualifient - dans les Archives selon les périodes - cet espace qui relie l’île de Sainte-Catherine à Talhouant et qui découvrait à marée basse. Deux jetées en pierres sèches reliaient la terre à l’îlot ; chacune percée d’un tunnel, d’une écluse ? Cet espace, désigné comme pêcherie par Dubuisson Aubenay sur l’une de ses cartes dressée en 1636, est certes depuis des siècles un bien modeste équipement portuaire pour des chaloupes, mais il assure l’abri à ces navires de pêche et passagers comme en témoigne cette archive d’avril 1879. Il était l’un des premiers équipements portuaires de ce plan d'eau et par conséquent l’un des plus anciens, édifié à la fin du 15e siècle.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Secondaire : 2e moitié 20e siècle

La petite île de Sainte-Catherine se confond au parking, cales et espace de la SNSM. Les traces de celle-ci sont pour ainsi dire le mur d'enceinte de la propriété. Les quelques enrochements de granite visibles au sud et à l'ouest donnent un aperçu de l'îlot "naturel".

Sur le rocher originel, sont édifiées une clôture et une maison, accessible par le parking de Talhouant et un large portail.

Cette grande maison de villégiature se compose d’une architecture simple aux murs en moellons d’un granit jaune, ancré au milieu de la parcelle et orienté sud. Certaines pierres (la totalité ?) proviennent des ruines du couvent. La parcelle est close d'un mur haut en granit

De forme rectangulaire, il s’élève sur un étage surmonté de hauts combles à deux pans. On y accède par une tour escalier carrée percée d’une fenêtre et chapeautée d’un toit en pyramide, construite sur le mur nord.

Les deux façades sont composées de cinq travées, aux fenêtres rectangulaires, avec volets en bois, encadrées d’un appareillage de granit. Ces pierres d’encadrement légèrement en sailli révèlent que les murs étaient enduits lors de sa construction.

Les murs pignons au rampant à rondelis sont traversés d’un oculus quand une fenêtre haute rythme le premier niveau côté Ouest.

La toiture haute à deux pentes est en ardoise, percée de 10 velux sur deux niveaux côté sud, sous-entend deux étages dans les combles. Au nord, les ouvertures sont au nombre de quatre. Une ligne de modillons, purement esthétique, "soutient" l'avant-toit.

Trois souches de cheminée scandent le faîtage, l’une rehaussée d’un mitron en appui sur le mur pignon Est. Si elles sont toutes trois construites en granite, deux d’entre elles se parent pour l’une (à l’ouest) d’un unique bandeau de briques en encorbellement, quand la seconde avec mitron est surmontée de deux bandeaux de briques placés aussi en encorbellement.

-

Murs

- granite

-

Toitsardoise

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Couvrements

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier en vis en maçonnerie

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

- (c) Archives départementales du Morbihan

- (c) Gaby

- (c) Soazig Le Hénanff

- (c) Soazig Le Hénanff

- (c) Région Bretagne

- (c) Soazig Le Hénanff

Documents d'archives

Bibliographie

-

In Annales de Bretagne, tome 87, n°4, 1980, pp. 641-677.

-

La Bretagne, d'après l'itinéraire de Monsieur Dubuisson-Aubenay. Suivi de Profil de la Bretagne, par Jean-Baptiste Babin (1663). Coordonné par Alain Croix. Presses universitaires de Rennes ; Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, Rennes, 2006.

Périodiques

-

Service Historique de la Défense de Lorient

Bulletin mensuel de la société polymathique du Morbihan, juillet 1972

-

La revue du Comité d'Histoire de Locmiquélic "C'était hier ..." , n° 1 - 2008, pp. 10-16

Chargée d'études d'Inventaire