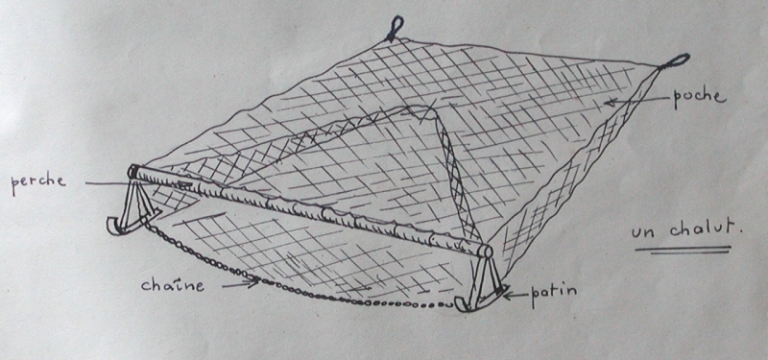

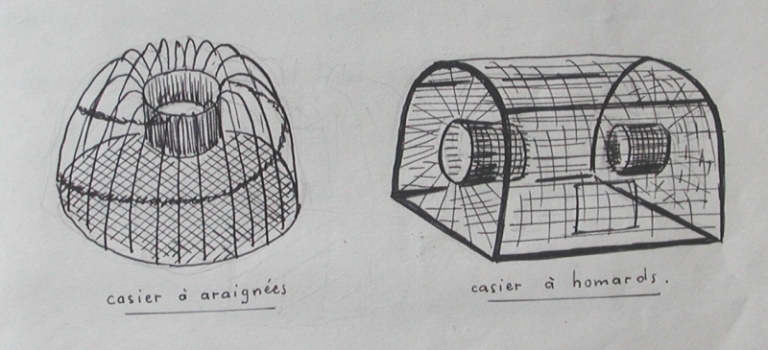

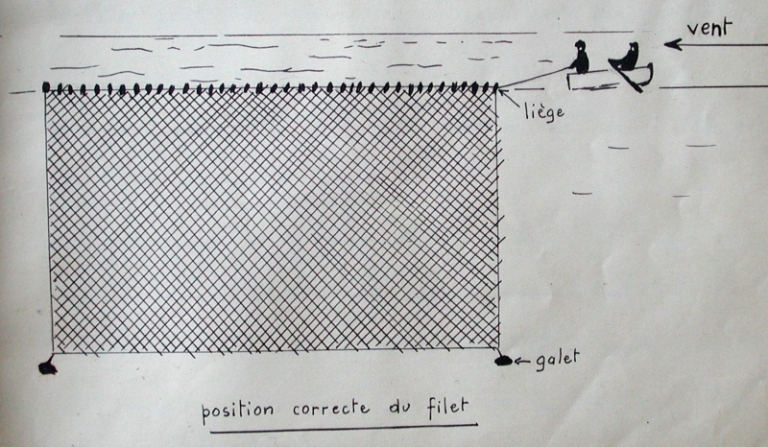

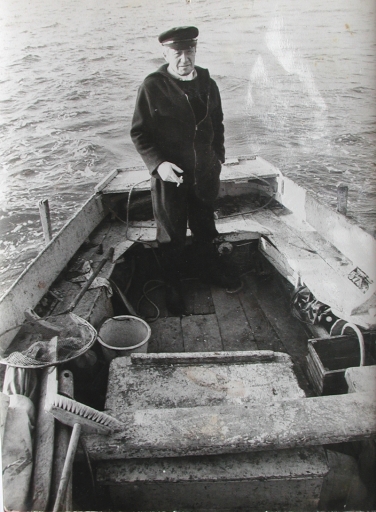

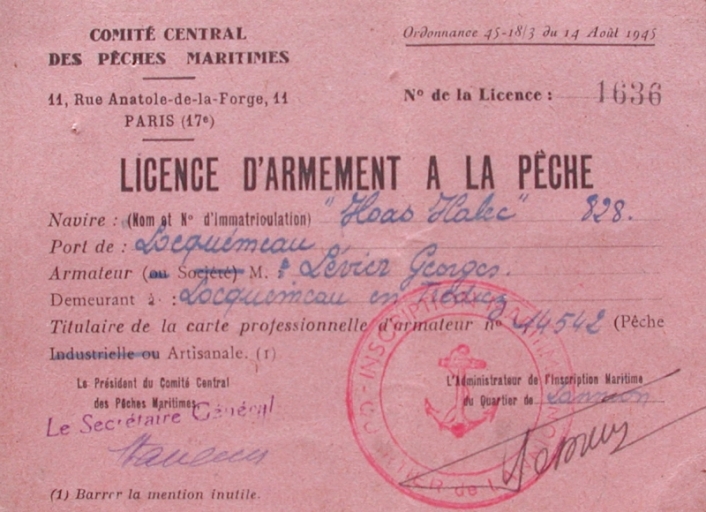

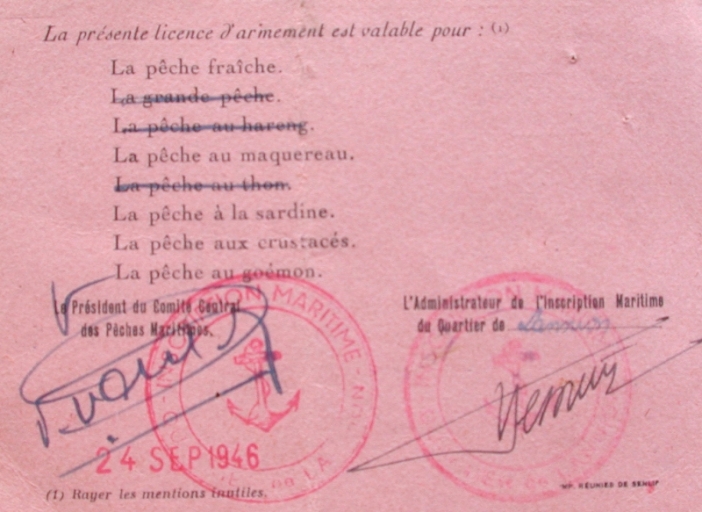

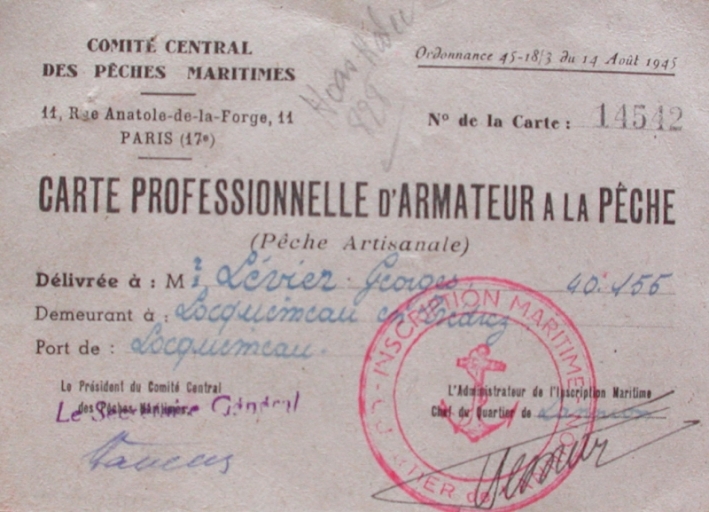

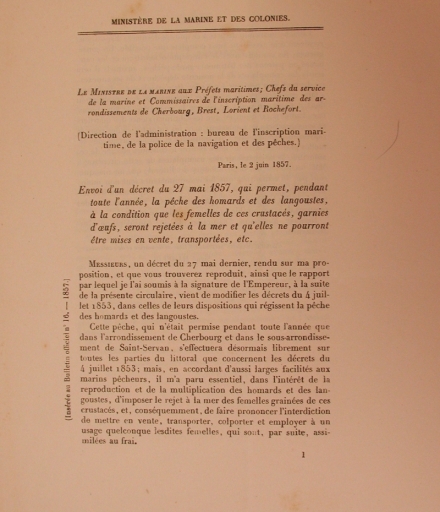

Le chalut à perche, le filet droit pour la sardine, le filet de barrage ou la senne pour les saumons (senne tendue entre canots à l'entrée de la rivière de Lannion), les lignes pour les maquereaux et les lieus, les cordes pour les congres, les filets aux araignées, les casiers pour les grands crustacés et le chalut d'été après la disparition de la sardine, enfin les dragues aux coquilles et autres bivalves représentent les différents types de pêche pratiqués au port de Locquémeau. La pêche aux poissons frais, en particulier sardines et maquereaus est réglementée depuis 1805 par décret de Caffarelli, préfet maritime le 20 Messidor de l'AN XIII. Cette réglementation est encore appliquée en 1922 et discutée au congrés national des pêches. La pêche aux homards fait aussi l'objey d'une réglementation particulière pour préserver les femelles graînées dés le milieu du 19ème siècle en baie de Lannion (AD 22, 9 M 17). Certains bateaux pouvaient être spécialisés dans les pêches d'été, comme la pêche à la sardine et les lignes de traîne, et être désarmés pendant l'hiver. Mais la plupart des bateaux de pêche de Locquémeau sont polyvalents et pratiquent les pêches en alternance saisonnière. La dimension restreinte de la majeure partie de la flottille - 15 pieds (5 mètres environ) - pouvait interdire cependant l'utilisation du chalut à perche, qui demandait une longueur de quille suffisante et davantage de force motrice (voile ou moteur). Ces bateaux au chalut mesuraient plus de 20 pieds (autour de 7 mètres). Le bateau "le Poilu", construit à Locquémeau dans les années 1920, représente l'archétype du bateau de pêche qui a pratiqué plusieurs métiers sur les côtes du Trégor-Goëlo. Les annexes sardinières représentent un outil indispensable pour la pose des filets droits et le transport à terre du produit de la pêche. Il ne reste plus aujourd'hui un seul exemplaire de ces annexes, hors une maquette de ce type de canot. Les témoignages des anciens marins-pêcheurs de Locquémeau représentent une source orale irremplaçable pour décrire ces techniques de pêche et leur fonctionnement, associées au type de bateau et de gréement, avec le cahier des charges qui a permis leur conception (forme de coque et gréement). L'organisation sociale et économique des marins, la coopérative, le syndicat, pour la coopération technique, la défense des droits et la délivrance des licences professionnelles représentent un autre aspect de la connaissance du patrimoine ethnologique d'une communauté. Les premiers et anciens clichés du début du 20ème siècle permettent d'identifier ces bateaux de pêche de taille modeste, avec leurs gréements très allongés et très fins, qui permettaient de changer aisément de techniques de pêche. C'est cependant la pêche à la sardine au filet droit qui fera la renommée de ce port de pêche et permettra de le différencier des autres ports de la côte nord de Bretagne, puisque ces marins en feront leur spécialité pendant plus d'un siècle. Bord à bord, à quai, on peut reconnaître sur la figure n° 1, près du "Normandie" (L483), la "Marie" (L901), de Locquémeau également, patron François Cillant, flambart tout neuf de 3, 61 tonneaux construit en 1907, à Locquémeau. Au fond contre le quai, un autre flambart, l'"Augustine", construit à Perros-Guirec en 1901, appartient à Louis Salün, de Trégastel. La vue plongeante, depuis la cale élevée, permet d'apercevoir de nombreux détails de l'intérieur de ces bateaux et de leur équipement : les tolets pour les grands avirons de nage (Karennou), les bancs, les voiles à tiers sont très apiquées et rapiécées. L'absence d'apparaux de pêche indique que les bateaux sont ce jour là en "promenade du dimanche". Les bateaux sont très bien entretenus. Le photographe de l'éditeur parisien Neurdein, dans une série de clichés pris à Locquirec, a saisi vers 1907-1908 plusieurs plans de l'arrivée de bateaux de Locquémeau. Par petit temps, le "Normandie", sous voiles, approche de la cale. Ce bateau qui jauge 2, 28 tonneaux, a été construit en 1904 à Carantec. A la barre se tient le patron, François Le Calvez. Ont pris place à bord, outre l'équipage habituel, plusieurs passagers, des femmes et un enfant, dont la mère de F. Le Calvez. Une caractéristique des bateaux de Locquémeau est symbolisée par la moustache peinte à l'étrave et par une bande de couleur noir peinte juste au-dessous de la flottaison, afin de cacher les salissures, provoquées par l'encre des seiches, remontées au chalut à perche.

- inventaire préliminaire, Trédrez-Locquémeau

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Plestin-les-Grèves

-

Auteur(s)

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

LE BOT, Jean. Les bateaux de la Bretagne Nord aux derniers jours de la voile. Grenoble : Debanne, 1984. Grenoble, 1990.

p.152-155 -

PURAVET. Réponse au questionnaire posé par Creston, ethnologue du Musée National des Arts et Traditions Populaires à l'administrateur de première classe Puravet, chef du quartier de Lannion, Lannion, février 1939 (SHM, sous-série 6 P).

Documents audio

-

PRIGENT, Guy. Témoignage oral de Yves Lelous. Trédrez-Locquémeau, 2004.

Témpoignage audio de Yves Lelous -

PRIGENT, Guy. Témoignage audio de Pierre Bonny. Trédrez-Locquémeau, 2004.

Témoignage audio de Pierre Bony. -

PRIGENT, Guy. Témoignage oral de Louis Cabel. Trédrez-Locquémeau, 2004.

Témpoignage audio de Louis Cabel

Annexes

-

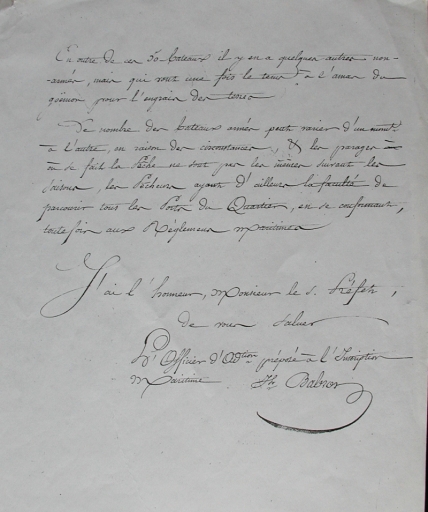

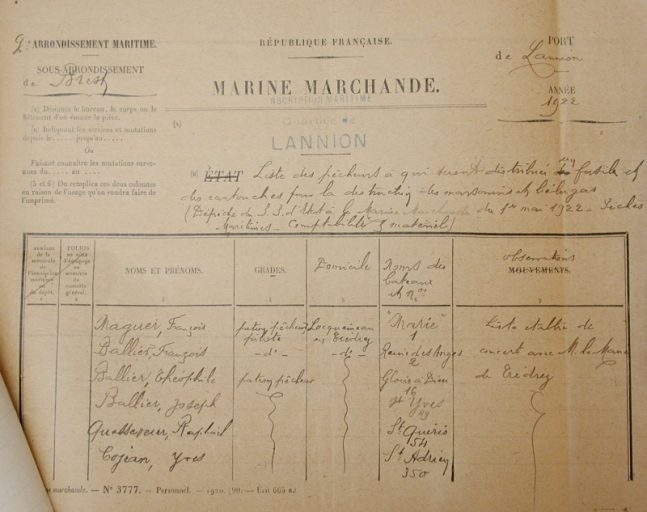

Annexe n°1

-

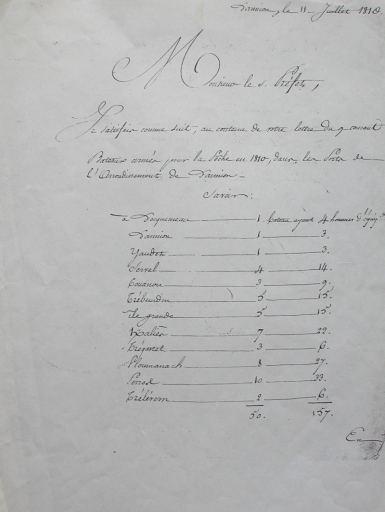

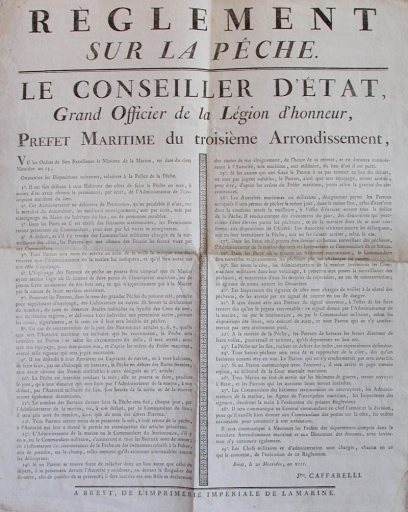

Annexe n°2

-

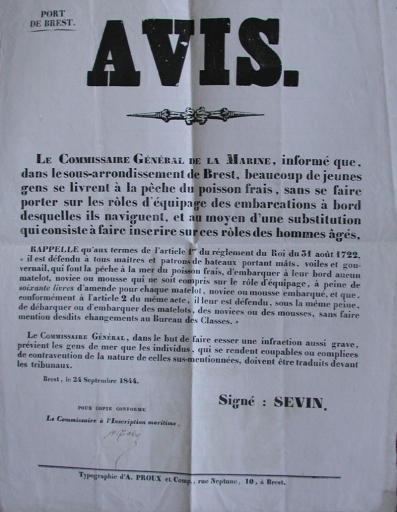

Annexe n°3

-

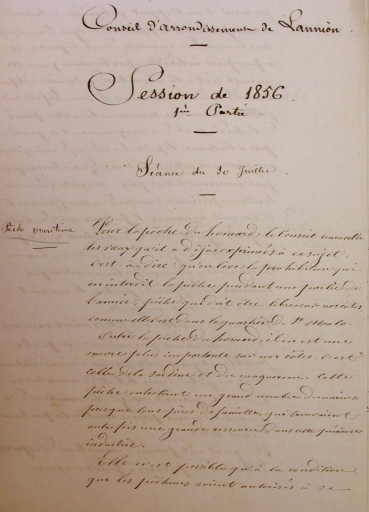

Annexe n°4

-

Annexe n°5

-

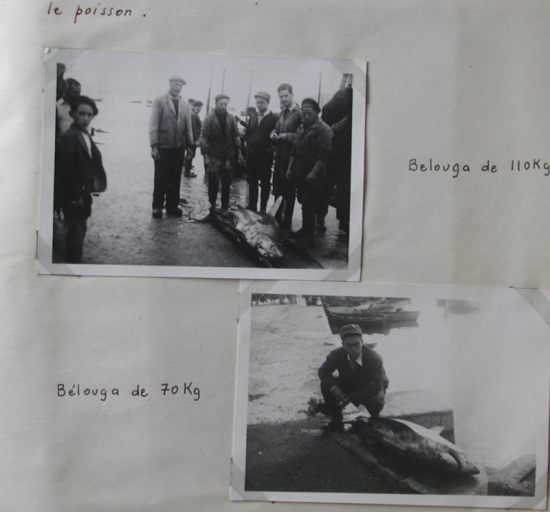

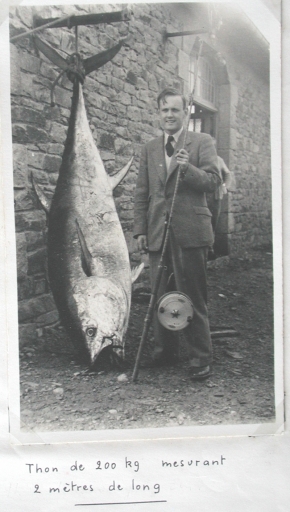

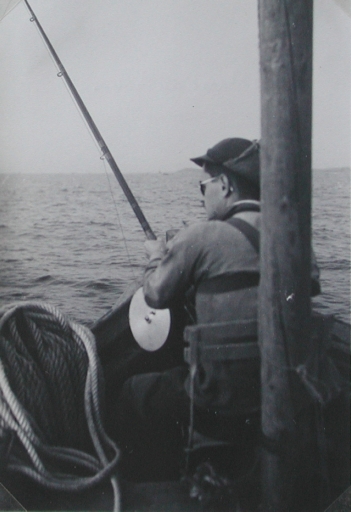

La pêche du thon et du bélouga

-

Annexe n°7

-

Annexe n°8

-

Annexe n°9

-

Annexe n°10

-

Annexe n°11

-

Annexe n°12

-

Annexe n°13

-

Annexe n°14

-

Annexe n°15

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales