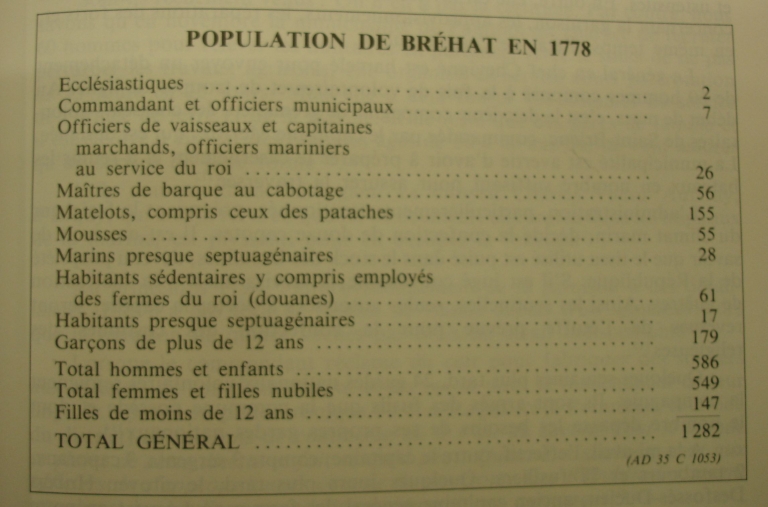

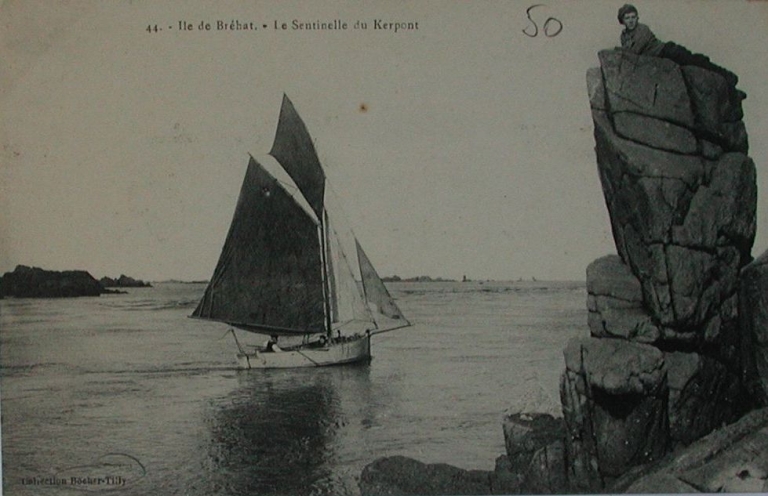

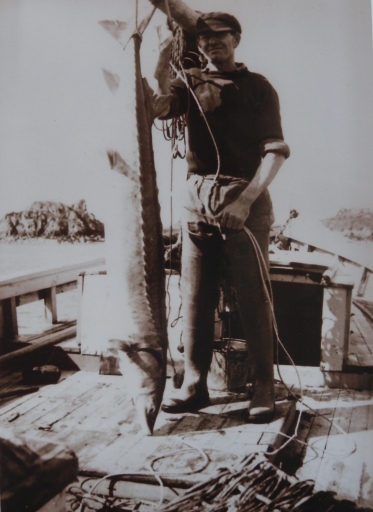

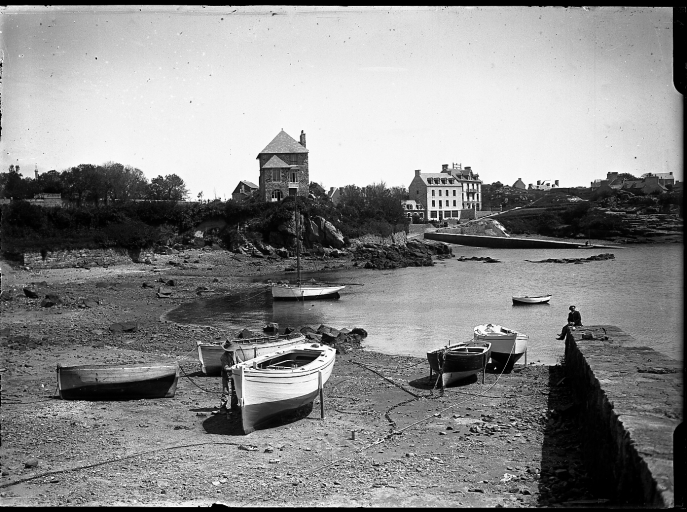

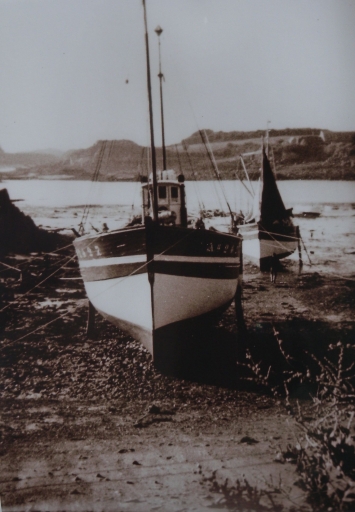

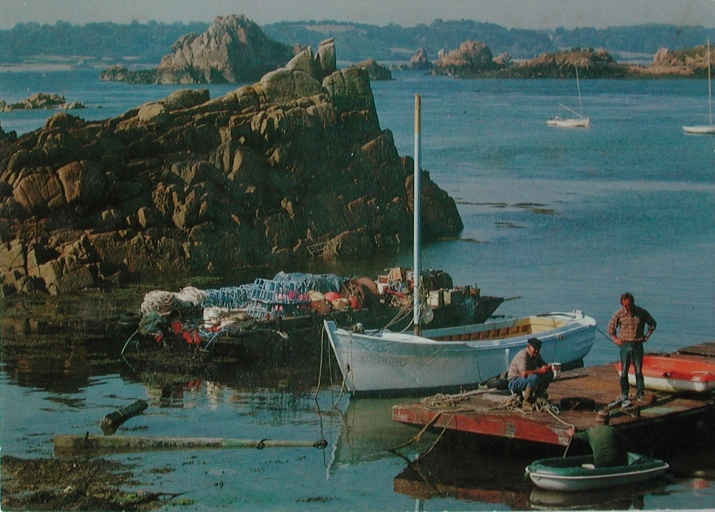

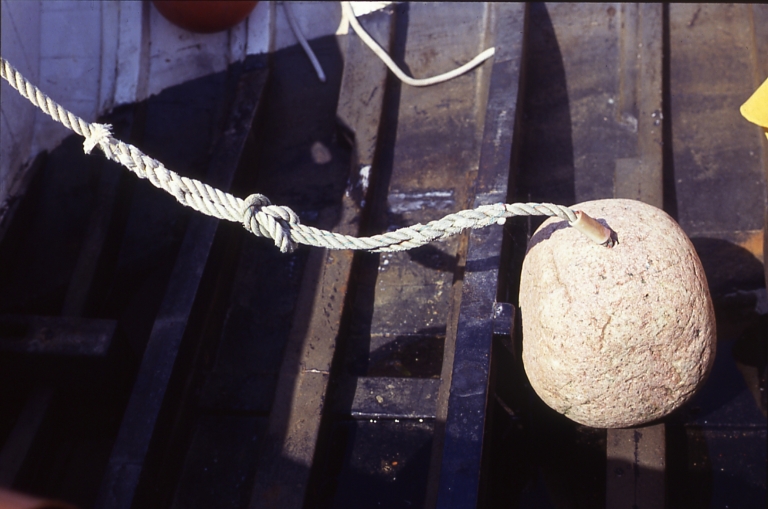

Si l'Île de Bréhat a été le terroir de nombreux marins à la grande pêche, depuis le 15ème siècle, peu de pêcheurs côtiers étaient dénombrés au début du 20ème siècle, alors qu'une cinquantaine de bateaux étaient recensés à la fin du 19ème siècle ('Pilote' de Thomasin, 1875). Il existait aussi à Bréhat une salaison pour le maquereau. En 1508, 4 ans après la date officiellement reconnue comme date de début de la Grande Pêche à Terre-Neuve par les historiens de Newfoundland, les marins de l'Île de Bréhat armaient la 'Bonne-Aventure' pour Terre-Neuve. La Charte de Beauport, datée de 1521, atteste de la présence ancienne des marins bréhatins dans les îles de Terre-Neuve. La tradition orale se souvient de Rateau, capitaine armateur baleinier et de Jean Rolland, premier baleinier de France. Cependant, nombre de Bréhatins ont fait construire des navires pour la grande pêche dès le 15ème siècle sur l'île. La technique de pêche aux casiers (homards et langoustes) aurait été introduite en 1720 par un marin de Guenesey, Brooke. La pêche côtière (aux casiers et aux lignes) était davantage l'occupation des marins retraités (du commerce ou de la Royale). La pêche aux grands crustacés s'est développée après la seconde guerre mondiale, sous l'influence des pêcheurs loguiviens et armoricains. La pêche aux coquillages a été initiée par Charles Le Bideau dans le Ferless, avec la drague aux praires. En 1956, la commune de Bréhat comptabilisait 852 habitants, 2 écoles, plusieurs commerces (2 boulangers, 2 bouchers) et seulement quelques marins-pêcheurs, en nombre restreint en raison de l'absence de mareyeur sur place. Les pêches pratiquées étaient les oursins (au filet en triangle avec trois radasses) vendus directement à l'Arcouest, les coquilles Saint-Jacques et les praires (pêchées avec un grappin coiffé dans le Port-Clos). La coupe du goémon était réservée aux Bréhatins sur les rivages de l'île, en raison du manque de bois de chauffage. Chaque maison disposait d'un droit coutumier du nom 'd'aviz', soit la jouissance d'une portion de territoire réservée pour chaque famille à la coupe du goémon de rive. Cette pratique goémonière a perduré jusqu'au milieu du 20ème siècle. Neuf bateaux de pêche ou de travail ont été repérés dans le cadre de cet inventaire, dont deux bateaux, sont aujourd'hui à l'état d'épave ou détruits ('Paul Langevin', épave et 'Poilu' détruit). Ces bateaux sont tous désarmés en pêche professionnelle. Les bateaux repérés : - 'Ferless', ancien bateau de travail et de transport, construit en 1922, en état de naviguer ; il appartient toujours à la famille Colin - le 'Poilu', ancien bateau de pêche, construit en 1920, détruit, mais coque reconstruite à l'identique en 1993 - la 'Petite Laurence', ancien caseyeur de Charles Le Bideau (fils), aujourd'hui désarmé et à l'état d'épave (déplacé dans l'estuaire du Trieux) - le 'Paul Langevin', ancien caseyeur, fileyeur, construit à Audierne, navigue de 1969 à 1978, avec Charles Le Bideau (père), revendu à François Geffroy en 1978, puis désarmé sur la grève de Nod Goven - La 'Corinne' de Michel Bocher, désarmé en 2007, après le décès de son propriétaire, moteur refait, armé aujourd'hui en plaisance - deux bateaux non identifiés, immatriculés à Paimpol, dont un bateau, désarmé - un monotype de petite pêche de Bréhat (construction paimpolaise) - le 'Solitaire', ancien bateau de petite pêche, construit à Primel par le chantier Roland en 1934 (29), déplacé sur la commune de Lanmodez et armé aujourd'hui en plaisance - le 'Pinson', canot demi ponté avec une cabine arrière, de petite pêche côtière, appartenant à Yves Corlouer, construit dans un chantier paimpolais, désarmé en 1993 et à l'état d'épave aujourd'hui. -Sept autres bateaux de pêche, qui ont été la possession successive d'une famille de marins pêcheurs de Bréhat, Le Bideau, ont été décrits avec leur histoire de pêche et l'iconographie correspondante : 'Marie-Louise', 'Poilu', 'Fleur d'Ajonc', 'Even Mor', 'Angélus', 'Paul Langevin' et 'Azkarra'. Ces bateaux ont tous disparu ou ont été déplacés dans d'autres localités. Les quatre bateaux suivants ont été étudiés : 'Ferless', 'Poilu', 'Corinne' et 'Paul Langevin'. Cependant, seul le 'Ferless' est en état de naviguer après une restauration complète. Les différents bateaux de pêche de la famille Charles Le Bideau (père et fils) : - 'Marie-Louise', armé de 1943 à 1946 - 'Poilu', armé de 1946 à 1961, pour différentes pêches, dont le goémon, les praires et les casiers - 'Fleur d'Ajonc' (construction paimpolaise, Kerbiguet, 1910), armée de 1961 au 28 février 1965, en particulier pour la drague aux praires et aux coquilles St-Jacques et la pêche aux oursins, bateau coulé à l'entrée du Guerzido - 'Even Mor', construit à Camaret, armé du 1er mars 1965 au mois d'août 1965 (bateau naufragé) - 'Angélus', construit à Douarnenez, armé de 1965 au 24 octobre 1969, avec un moteur de 120 cv (vendu ensuite à Paul Léon de Bréhat) - 'Paul Langevin', construit à Audierne, armé entre le 30 octobre 1969 et le 19 juin 1978, vendu ensuite à François Geffroy, puis revendu à Albert. L'Angélus' et le 'Paul Langevin' faisaient la coquille, les poissons et les araignées au filet et les casiers sur le plateau des Roches Douvres, à la grande époque des casiers en forme de tonneau, en bois. - 'Azkarra', construit au chantier Roland à Primel, pour le compte de François Tanguy de Moguériec, armé par le père Charles Le Bideau, du 26 février 1975 au 10 juillet 1975 et revendu ensuite à son fils, qui l'a vendu pour acheter la 'Petite Laurence' en 1980. Au début des années 1970, certaines vedettes à passagers, dont la 'Mésange', accompagnée du bateau de pêche 'L'Apocalypse' (construit par Rolland à Plougasnou) allaient chercher des homards sur les côtes anglaises avec Michel Bocher et Jean Floury pour le compte du mareyeur Oulhen. Pendant l'hiver, les marins des vedettes (en particulier Jean Voland et Michel Bocher, Gérard Fouquet, Gérard Collen, Jean-François Bocher) allaient pêcher les coquilles Saint-Jacques et les praires à Erquy. Les équipages alternaient entre le service des vedettes et la pêche. Dans les années 1970-75, il y a avait encore quelques marins pêcheurs professionnels à Bréhat, qui alternaient les métiers de la pêche et du goémon : Francis Briand, Gérard Daigre, Rémy Allain, Gérard Vautier, Charles Le Bideau, Yves Corlouer, Jacques et Miche Bocher, Bideau, Jean-Pierre Prigent et Gérard Collen. Aujourd'hui, le dernier marin pêcheur a pris sa retraite.

- inventaire préliminaire, île de Bréhat

- (c) Collection particulière

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Paimpol

-

Auteur(s)

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

Bibliographie

-

MENGUY, Louis. Bribes d'histoire de l'archipel de Bréhat. Ile de Bréhat : Association pour la sauvegarde et l'entretien du patrimoine religieux de Bréhat, 2005.

pp. 290-298

Documents audio

-

COLLEN, Juliette. Témoignage audio sur les pratqiues de pêche au goémon, la collecte et le transport des cailloux et galets par Gérard Collen. Ile-de-Bréhat, 8 décembre 2008.

Témoignage audio -

LE BIDEAU, Charles. Témoignage audio sur les bateaux de pêche de l'Île-de-Bréhat et en particulier sur le 'Poilu'. Île-de-Bréhat : 1998 (Nicolas Pluet) .

Témoignage audio