Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

- enquête thématique régionale, Les ports de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Brest Centre

-

Commune

Brest

-

Dénominationsmachine à lever

-

Numérotation artificielle20

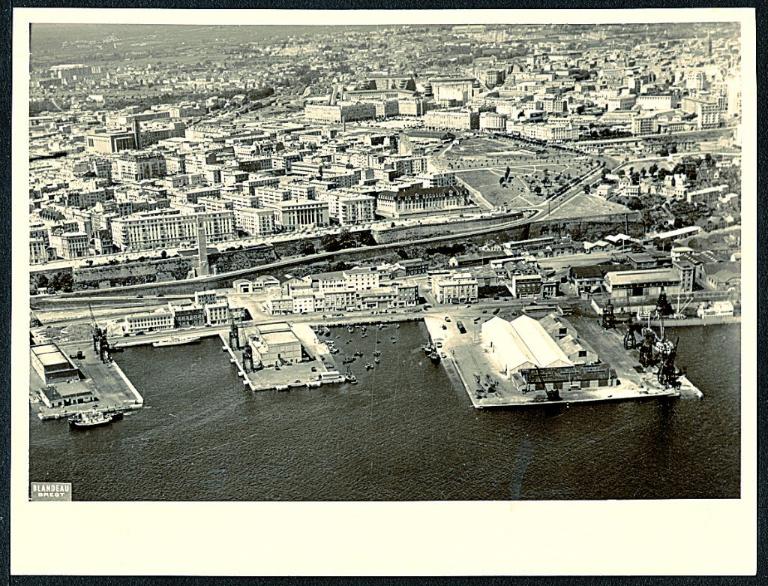

Manutention, stockage et transports ferrés et routiers vont de pair. Ainsi, l'outillage est un élément clé du fonctionnement d'un port. Le débarquement des Américains en 1917 a modifié la logistique portuaire du site brestois. Grues mobiles, wharfs, hangars, canalisations d'eau aériennes, voies ferrées participent pleinement à un système opérationnel. D'ailleurs, les Américains mettent en concurrence leurs bases françaises, classant les ports selon leur rapidité de chargement et déchargement. Face à Marseille, Bordeaux, La Palice, Rouen et Le Havre, Brest remporte la 1ère place lors de la dernière semaine de la guerre.

Connaître les grues et l'outillage de manutention utilisés au cours des 19e et 20e siècle c'est, à partir de la description des énergies utilisées (manuelle, à vapeur, électrique), de leur capacité de levage (en tonnes) et de la levée de portage (en mètre), évoquer non seulement une évolution technologique mais aussi l'évolution du trafic (hausse, baisse, arrêt ; nombre de grue sur les quais) et de l'économie (changement de nature des matériaux et marchandises : vins d'Algérie, charbon gallois, bois finlandais, minerai de fer espagnols, ferraille, soja brésilien...). L'observation des photographies, des cartes postales et des plans met en évidence la disparation progressive des grues des bassins historiques vers les nouvelles zones portuaires créées à partir de la seconde moitié du 20e siècle.

Quelques soient les périodes, les grues sont à associer au tonnage des navires (exponentiel), au mode de conservation et stockage (entrepôts, hangars, conteneurs) et aux réseaux (ferrés, routiers, maritimes) qui permettent distribution et acheminement des matériaux et marchandises.

Les grues sont des marqueurs forts dans le paysage de la ville de Brest. Patrimoine industriel, mémoire des activités économiques qui s'inscrivent dans l'histoire de la reconstruction de Brest mais aussi dans le développement de l'activité portuaire : une grue est aujourd'hui inscrite au titre des Monuments Historiques (Paindavoine située sur le 3e éperon).

De Porstrein au 5e bassin, cohabitation des technologies de manutention :

En 1922, l'écrivain Auguste Dupouy, traitant de l'histoire et du quotidien du port de Brest, évoque l'évolution de l'outillage existant sur les quais du port au début du 20e siècle.

Ainsi, avant la hausse significative du trafic commercial générée par la Première Guerre mondiale, l'outillage privé et public (exploité par la Chambre de commerce de Brest depuis 1892) se compose de :

-1 grue mâture de 20 tonnes

-1 grue à bras de 5 tonnes

-1 grue à bras de 1,5 tonnes

(cet outillage est de statut public et est situé, en 1914, sur les quais du bassin 5).

A cela s'ajoute, l'outillage privé :

-4 grues mobiles à vapeur de 1,5 tonnes

-2 grues flottantes à vapeur

-1 élévateur pour les silos des "Moulins Brestois" situés à proximité du quai nord du 5e bassin.

Pendant la guerre, à la demande des industriels, des armateurs, de l'office national de navigation et de la Chambre de commerce, la capacité de manutention du port est multipliée par 4. On trouve désormais sur le port de Brest : 2 grues électriques à portiques, 18 appareils à vapeurs, 2 grues à portiques de 5 tonnes, 4 grues Browning de 2,5 tonnes, 11 grues Browning de 3 tonnes et 1 derrick de 5 tonnes. Cet outillage permet de faire face à l'augmentation du trafic, au changement de nature des matières et matériaux (produits chimiques, chevaux, œufs, houille, pétrole prenant l'ascendant sur les vins et bois traditionnellement déchargés sur les quais brestois). Il n'est cependant efficace que s'il est associé à des voies ferrées permettant aux marchandises diverses ne pas rester sur les quais rapidement encombrés.

Jusqu'en 1918, marchandises, matières premières (céréales) encombrent les quais. Le système de voies ferrées du port est peu développé et le nombre de wagons permettant le transport est faible. L'arrivée des Américains participe pleinement au développement du port.

Le réseau ferré portuaire est mis en double voies et la création de voies supplémentaires sur les quais et jetées complètent les voies uniques qui se trouvaient sur les quais nord des 1er, 2e, 3e et 5e bassin et quai Ouest du 5e bassin. Ce réseau rejoint celui du port militaire et se connecte à la ligne Paris-Brest sur un site plus à l'est -le Rody. Cela permet en 1918 de gérer 1 120 000 tonnes de marchandises.

Dans l'immédiate après-guerre, des ajustements sont nécessaires : cale et escaliers de quais sont détruits pour permettre l'accostage des navires et la mobilité des grues.

Les grues du port au lendemain de la Seconde Guerre mondiale :

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le port de commerce de Brest est détruit et seule la grande grue de l'Arsenal (1905-1978) a échappé aux destructions. Outils incontournables de la logistique mise en place pour la reconstruction de la ville de Brest, les grues reviennent rapidement sur le port.

L'entreprise Paindavoine, située à Lille, est une des entreprise de levage à répondre aux commandes de la ville de Brest mais aussi de la Marine : 1950 type A-D-G ; 6 tonnes ; 1954 : grues électriques de 3 et 6 tonnes ; 1955 : grues électriques (pivotante à flèche relevable, à flèche équilibrée et à déplacement horizontal, à relevage de flèche rapide, grue de cale).

Les grues marquent le paysage portuaire de Brest. En 1959, sur les trois éperons ont dénombrent pas moins de 10 grues. Le million de tonnes de marchandises déchargées par an dans les années cinquante est atteint grâce à ces grues.

Les grues aujourd'hui :

Une vingtaine de grues sont aujourd'hui présentes sur le port de Brest (commerce et réparation navale). Les entreprises de fabrication dont elles sont issues représentent toutes un pan de l'histoire industrielle française et européenne (Five Cail Babcock, Caillard, Liebherr, Fantuzzi Reggiane, Ardelt).

Jusqu'en 2020, deux grues Peiner (10 tonnes à 23 m ; 7,5 tonnes à 30 mètres) se trouvent sur le 3e éperon. Fabriquées en Allemagne en 1974, elles ont été achetées par la Chambre de commerce de Brest en 1999 au port autonome de Dunkerque pour remplacer des grues Paindavoine (1956 ; 3 tonnes, portée 22mètres). Elles étaient utilisées pour le trafic de poulets. Peiner 2 a été ferraillée par Navaléo en 2020.

A l'image des grues Peiner, les engins de levage doivent répondre à une demande économique. C'est la raison pour laquelle, comme pour tout élément patrimonial industriel, grues et outillage sont difficiles à conserver en tant que patrimoine : l'adaptation étant synonyme de remplacement et donc de destruction.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Peiner (1950 - 1998)fabricant attribution par sourcePeinerCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Constructeur de grues ; entreprise fondée en 1950 à Trèves en Allemagne ; 1998 Acquisition de la société par Terex Cranes (Wilmington, Caroline du Nord, USA)

-

Auteur :

Caillard (1859 - 2001)fabricant attribution par sourceCaillardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Le Havre ; Caillard frères, inventeurs de grues à vapeur portuaire ; première entreprise à installer l'électricité sur les grues ; construction de chaudières marines ; repris par Five Cail Babcock, puis Rolls-Royce ; fermeture en 2001.

-

Auteur :

Fantuzzi Reggianefabricant attribution par sourceFantuzzi ReggianeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Officine Meccaniche Reggiane S.p.A ; Entreprise italienne ; créée en 1901 ; Fabriquait au début du 20e siècle des locomotives, puis au milieu du 20e des avions ; fabrique dorénavant des grues et engins de manutentions.

-

Auteur :

Liebherr (1949 - )fabricant attribution par sourceLiebherrCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entreprise allemande créée en 1949.

-

Auteur :

Kranbau Eberswalde (1902 - )fabricant attribution par sourceKranbau EberswaldeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entreprise allemande, créée en 1902. Issue de la nationalisation à l'époque soviétique de l'entreprise Ardelt dont les machines avaient été réquisitionnées pour dommage de guerre. L'entreprise-mère s'est installée dès 1945 en Allemagne de l'Ouest et est reprise par Krupp en 1964. Depuis 2008, Kranbau Eberswalde a repris le nom Ardelt.

-

Auteur :

Ardelt (1902 - )fabricant attribution par source

-

Auteur :

Paindavoine (1860 - 1965)fabricant attribution par sourcePaindavoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L'entreprise Paindavoine, spécialisée en constructions métalliques et matériel de levage, est fondée en 1860 à Lille, ville pour laquelle l'entreprise réalise les charpentes de la Nouvelle Bourse, de l'immeuble de la Voix du Nord et du Palais des expositions. Le service "Ponts et Charpentes" produit de nombreux ponts dits "Paindavoine" (à platelage métallique ; licence Callender-Hamilton), notamment à Madagascar, au Nigeria, en Équateur, au Pakistan et en Iran.

-

Auteur :

Les engins de levage (grues) du port de Brest se situent actuellement au 3e éperon ; 5e bassin ; 6e bassin ; Forme 1 ; Forme 2 ; Forme 3 ; QR 1, 4, 5 ; quai plate-forme multimodale.

Les grues mobiles sont sur roues ou sur rails.

Le travail de chargement ou déchargement se fait soit au crochet soit à la benne (électrique ou hydraulique).

Les capacités de levage sont de 7.5 tonnes à 150 tonnes.

Les grues du port de commerce et de la réparation navale sont de couleur jaune (partie rotative) et bleue (base), ce qui permet de les distinguer des grues du port militaire et de celles de Naval Group (couleurs inversées).

Les équipements de manutention : trémies, rails, tapis, tours de distribution relient les quais aux lieu de stockage (magasin L, R, T) et silos.

-

Catégoriesfonderie

-

Matériaux

- fonte de fer

-

Inscriptions & marques

-

Précision inscriptions

Indication des capacités de levage des grues (tonnes et portée) ; parfois indication des noms des fabricants

-

État de conservation

- bon état

-

Précision état de conservation

Toutes en usage à l'exception de la grue Paindavoine

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public régional, Les grues appartiennent soit à la Région soit à la CCI. Elles sont concédées à la CCI. En 2022, Société portuaire Brest Bretagne.

- (c) Archives municipales de Brest

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives municipales de Châteaulin

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Université de Bretagne Occidentale

Rohou Bruno. Modélisation des ports de Brest, Rosario et Mar del Plata en tant que macro-systèmes technologiques complexes : application de la modélisation des connaissances pour l'histoire des sciences et des techniques". Thèse soutenue en décembre 2018.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.