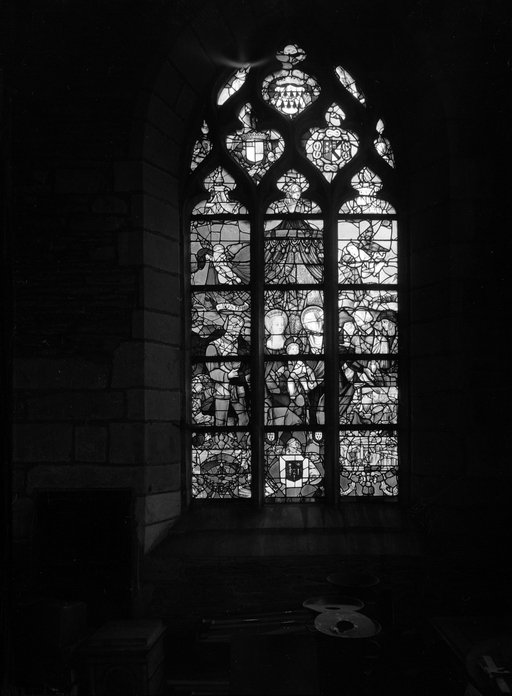

Comme sa voisine la verrière de saint Armel, [la verrière] a beaucoup souffert en 1944 ; en témoigne l'inscription visible à la base : "restauré et complété en 1966 par Jacques Bony verrier à Paris". Si l'on en croit Ropartz et Bellevue, elle aurait successivement occupé la place des actuelles baies 17 et 19. Quoi qu'il en soit, de la Sainte Famille qu'elle figurait, subsistent les trois intéressantes figures de sainte Anne, de la Vierge et de l'Enfant ; les autres trop morcelées pour être lisibles - saint Joachim et "saint Jean-Baptizeur" doivent être du nombre -, ne sont identifiables, comme Joseph, que grâce au phylactère qui l'accompagne. On devine encore la présence d'un élégant dais, dont les pans sont relevés par des angelots. Parmi les armoiries encore lisibles, se voient, dans le réseau en bas, à droite, une alliance Bréhaut-Bourgneuf, et, en bas de la verrière, au centre, l'écu des Bréhault, seigneurs de Malleville. Les rares pièces bien conservées suffisent à nous faire partager l'intérêt de Ropartz pour cette œuvre, représentative, disait-il, "du plus beau style du XVIe siècle". Nous proposons d'entendre par là l'enrichissement et l'assouplissement du modelé grâce auquel, au début du siècle, cet art de transition, qui cherche sa voie entre l'héritage gothique et les perspectives renaissantes parvient, comme dans la verrière de Jean de l’Épervier [voir verrière de la baie 5], mais avec un accent plus moderne, à une réelle maîtrise du portrait.

(D. Moirez-Dufief)

Photographe à l'Inventaire