Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique

- inventaire topographique, communes riveraines du canal (Nantes à Brest)

- enquête thématique régionale, Inventaire des lieux et objets de pardon et de pèlerinage en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Josselin - Josselin

- enfeu ;

- autel ; retable ; tabernacle (4) ;

- bénitier (2) ;

- stalles ;

- tabouret d'église (17) ;

- fauteuil de célébrant (2) ;

- prie Dieu (2) ;

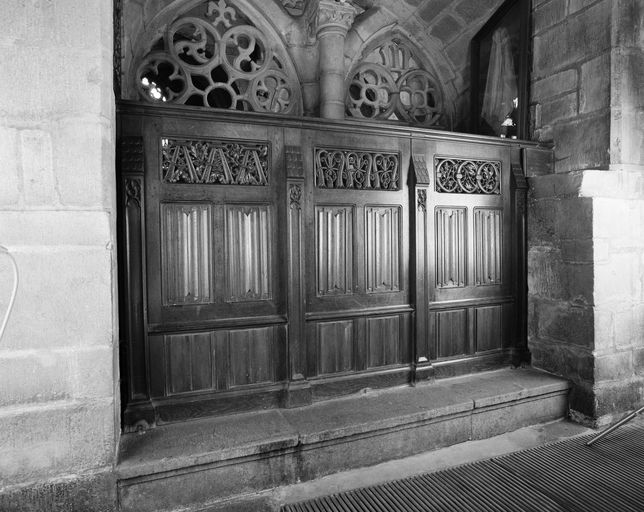

- confessionnal (4) ;

- table ;

- clôture de chapelle ;

- chemin de croix ;

- statue (7) ;

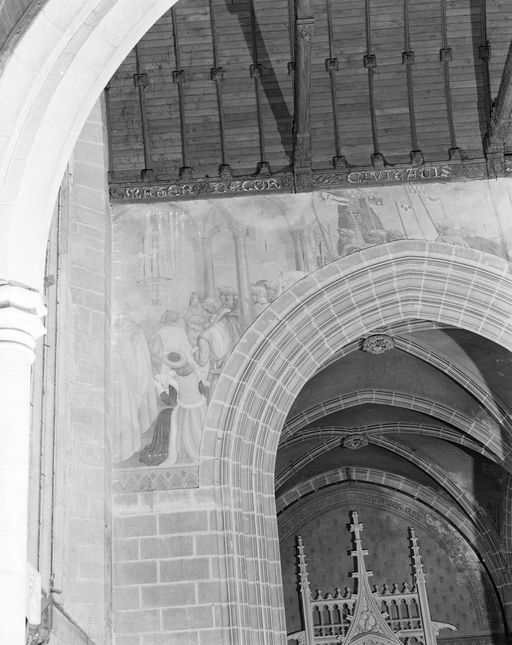

- peinture monumentale ;

- dais de procession ;

- coffret ;

- armoire ;

- aiguière d'évêque ; bougeoir d'évêque ; plateau ;

- bannière de procession (3) ;

- seau à eau bénite ;

- boite aux saintes huiles ;

- burettes (4) ; plateau à burettes (3) ;

- calice ; patène (10) ;

- chandelier d'autel (5) ;

- croix ;

- croix d'autel ;

- croix de procession (2) ;

- ex-voto ;

- ostensoir ;

- croix reliquaire ;

- reliquaire (3) ;

- ciboire (5) ;

- sonnette liturgique ;

- chape (11) ;

- chasuble (14) ;

- dalmatique (11) ;

- tunique (2) ;

- manipule (6) ;

- pale ;

- bourse (5) ;

- voile du calice (6) ;

- étole (12) ;

- voile huméral ;

- conopée (3) ;

- draperie de brancard ;

- garniture du tabernacle ;

- voile ;

- voile de l'ostensoir (2)

(Voir Illustrations pour une partie des œuvres)

[Christelle Douart et Marie-Dominique Menant, enquête topographique, 1992]

La basilique Notre-Dame-du-Roncier renferme un mobilier riche et pluriel, qui atteste son rayonnement comme haut lieu de pèlerinage marial.

Le mobilier du Moyen Âge

Le mobilier de pierre de l’église témoigne du soutien financier de la noblesse du Moyen Âge tardif. Le mécénat d’Olivier V de Clisson (1336-1407), devenu seigneur de Josselin en 1370 et nommé connétable de France à partir de 1380, est particulièrement notable. Olivier de Clisson entreprend de remanier l’église en ajoutant les chapelles nord et sud, dédiées à sainte Catherine et sainte Marguerite. L’hagioscope - qui permet aux seigneurs de suivre les offices célébrés dans le chœur depuis leur chapelle - est exceptionnel par l’originalité et la qualité du dessin de ses ajours. Des XVe et XVIe siècles subsistent les fonts baptismaux dans le bas-côté sud contre le revers du mur ouest, le lavabo et l’armoire eucharistique du chœur, ainsi que plusieurs niches-crédences. Les deux gisants du tombeau d’Olivier de Clisson et de Marguerite de Rohan, sa seconde épouse, constituent par ailleurs un témoignage remarquable de l'art funéraire à la fin du Moyen Âge en Bretagne. Vandalisé pendant la période révolutionnaire, le tombeau est largement restauré et remanié en 1858 par le sculpteur nantais Jean-Baptiste Barré. De la statuaire du XVIe siècle, l’église conserve également une statue-reliquaire de saint Etienne en bois.

Deux fresques de la fin du Moyen Âge étaient visibles dans les chapelles nord et sud. Recouvertes lors des aménagements effectués dans l’église dans les années 1890, elles sont connues par des descriptions et des reproductions. La fresque de la chapelle sud figurait une adoration des mages et sainte Marguerite d’Antioche ; une danse macabre ornait les murs de la chapelle nord.

Quatre verrières de la nef contiennent des panneaux datant de la seconde moitié du XVe siècle, représentant des éléments architecturés comme des dais, des anges, et des saints personnages. Elles ont été restaurées et complétées par le peintre verrier Ferdinand Hucher dans l'atelier du Carmel du Mans à la fin du XIXe siècle.

Les commandes de l'époque moderne

L’attractivité du pèlerinage à Notre-Dame-du-Roncier se confirme à l’époque moderne. Les comptes de la fabrique de l’église montrent que l’afflux des offrandes des pèlerins et des paroissiens permet et encourage la commande d’objets mobiliers prestigieux. L’apogée de ces dons se situe entre 1640 et 1679. L’orgue, qui compte parmi les commandes les plus importantes de la fabrique, est exécuté par le facteur Pierre Le Helloco entre 1674 et 1677. Les réalisations fastueuses ne se concentrent toutefois pas uniquement sur cette période. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la fabrique fait régulièrement appel au maître-serrurier josselinais Eustache Roussin. Entre 1781 et 1785, celui-ci réalise la chaire à prêcher de la nef, qui peut être rapprochée de celle de l’église Saint-Cornély de Carnac, commandée au même artisan en 1782.

L’église Notre-Dame-du-Roncier conserve plusieurs éléments de menuiserie de l’époque moderne : les panneaux de la chaire, deux armoires de sacristie, les éléments XVIIe et XVIIIe de l’autel du Sacré-Cœur et un tabernacle transformé au XIXe siècle en tronc d’offrande qui constitue probablement un vestige d’un ancien maître-autel.

La majorité des statues en bois présentes dans l’église datent du XVIIe siècle et sont de petites dimensions, à l’image d’une Vierge à l’Enfant, de deux saintes femmes et d’un évêque. Une autre Vierge à l’Enfant, contemporaine de ces statues, est conservée au presbytère ; un trou ménagé dans son socle indique qu’elle pouvait être portée en procession. Un ensemble de deux statuettes d’ange et une croix de sacristie en bois et ivoire appartiennent au siècle suivant.

Un commentaire du père Isaac de Jésus-Maria, dans son ouvrage Le lys parmi les épines, ou Notre-Dame-du-Roncier triomphante dans la ville de Josselin, de 1666, décrit un calice et une patène orfévrés, don royal à l’église de Josselin. Si ces pièces ont disparu à la Révolution, l’église conserve un calice et une patène plus sobres, de la seconde moitié du XVIIe siècle, un ciboire des malades, réalisé par l'orfèvre rennais Michel-Eloy Le Tailleur en 1756, et un ostensoir du dernier quart du XVIIIe siècle.

Plusieurs éléments de parements liturgiques - chasubles, étoles et voiles de calice notamment - datent pour tout ou partie du XVIIIe siècle. Un antependium de qualité représentant les Sacrés Cœurs de Jésus et Marie est datable des années 1700.

Renouveau du pèlerinage et du mobilier au XIXe siècle

Après un arrêt brutal pendant la période révolutionnaire, le pèlerinage à Notre-Dame-du-Roncier est relancé dans le dernier tiers du XIXe siècle. La plupart des objets commandés pendant ce siècle illustre le regain d’intensité du pèlerinage. En premier lieu, la statue de la Vierge, qui remplace celle brûlée pendant la Révolution et qui canalise les dévotions dans l’église. On la retrouve figurée sur un certain nombre d’objets dont la bannière paroissiale, la crosse épiscopale de Mgr Picaud et une chasuble. Plusieurs ex-votos témoignent de la dévotion pour la Vierge qu’inspire Notre-Dame du Roncier, notamment des tableaux et des cœurs de dévotion métalliques. Dans la chapelle de pèlerinage, un reliquaire accueille un fragment sauvé des flammes de la statue originelle et affirme ainsi la continuité de la dévotion à Notre-Dame du Roncier. De manière analogue, des morceaux de tissu provenant sans doute d’une ancienne robe de la statue ont été remployés au XIXe siècle, pour représenter sous une forme schématisée Notre-Dame du Roncier sur une estampe conservée dans la basilique, datant de l’époque moderne et figurant elle-même l'effigie miraculeuse.

La statue de Notre-Dame du Roncier, couronnée et parée, est portée en procession lors de certaines fêtes religieuses, et notamment pour les pardons du 8 septembre. Deux croix, deux lanternes et des bannières de procession constituent également des éléments de la culture matérielle liée à cette pratique. Au statut de basilique, accordé à l’église en 1891, en reconnaissance de l’ancienneté du sanctuaire, se rattachent un ombellino et une clochette de basilique, qui prennent également part à la procession.

L’obtention du statut de basilique et l’affluence des pèlerins encouragent de grands travaux d’aménagement dans l’église à la fin du XIXe siècle. La plupart sont achevés en 1893, pour le 25e anniversaire du couronnement de Notre-Dame du Roncier et la consécration de l’église en tant que basilique. Les sablières de la nef sont réalisées à l’occasion de la réfection des voûtes dans les années 1890. La chapelle nord est aménagée pour devenir la chapelle de pèlerinage, ou chapelle Notre-Dame-du-Roncier. Dans cet espace est édifié un autel néo-gothique par un sculpteur nantais du nom de Vallet (peut-être Joseph Vallet ?).

Cette phase d’aménagement de l’église s’accompagne d’une grande commande de verrières, offertes par les notables de la ville. La plupart sont conçues par le maître-verrier Ferdinand Hucher dans l’atelier du Carmel du Mans. Elles peuvent être classées en deux catégories : les verrières à personnages, figurant la vie du Christ, de la Vierge et de saints ; et les verrières historiées représentant des épisodes de l’histoire du pèlerinage de Notre-Dame-du-Roncier, rassemblées dans le bas-côté nord.

Les très nombreux ornements liturgiques et pièces d’orfèvrerie des XIXe et XXe siècles conservés dans la basilique montrent que la basilique continue à générer, à l’époque contemporaine, des offrandes et des dons importants. Plusieurs pièces prestigieuses peuvent être citées : les crosses épiscopales de Mgr Trégaro et de Mgr Picaud, des calices, patènes et ostensoirs richement décorés, mais aussi une chape aux motifs de plumes de paon qui aurait été offerte par la princesse Murât et réalisée à partir d’une robe de bal. Un ensemble de meubles de sacristie de la deuxième moitié du XIXe siècle, destiné en partie au rangement de ces objets liturgiques laisse penser que l’augmentation rapide des commandes et des dons a suscité une problématique de rangement et de conservation.

Trois statues en bois, un saint Pierre, un saint Jacques et un saint Vincent Ferrier, présentes dans l’église sont documentées par les archives ; elles ont été commandées par la fabrique de Notre-Dame-du-Roncier au sculpteur A. Pobéquin en 1826. De ce siècle subsiste également un buste-reliquaire de saint Etienne.

(Gabrielle Maksud, enquête thématique régionale, 2022)

-

Auteur(s)

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

DUHEM, Gustave. Les églises de France. Morbihan. Paris : Librairie Letouzey et Aîné, 1933.

p. 70-71 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

ROUDIER, Jean. Saint Jacques en Bretagne. Culte et patrimoine. Ploudalmézeau : Label LN éd., 2005.

p. 264-265, fig. -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Les Vitraux de Bretagne. Inventaire général du Patrimoine Culturel. Région Bretagne ; par Françoise GATOUILLAT et Michel HÉROLD. Rennes : Presses Universitaires de Rennes (P.U.R.), 2005. (Recensement des vitraux anciens de la France, Corpus Vitrearum, France - Recensement VII).

p. 298-299, fig.

Chargée d'études à l'Inventaire

Église paroissiale, dite basilique Notre-Dame-du-Roncier (Josselin)

Adresse : place Alain de Rohan

Chargée d'études à l'Inventaire