Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique

- inventaire topographique, communes riveraines du canal (Nantes à Brest)

- enquête thématique régionale, Inventaire des lieux et objets de pardon et de pèlerinage en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays d'Accueil touristique d'Oust à Brocéliande - Josselin

-

Commune

Josselin

-

Adresse

place Alain de Rohan

-

Cadastre

1983

AD

90

-

Dénominationséglise paroissiale

-

Précision dénominationbasilique

-

VocablesNotre-Dame-du-Roncier

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéescour, puits

Jusqu’à la construction du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray au XVIIe siècle, l’église Notre-Dame-du-Roncier est sans conteste le premier lieu de pèlerinage de Bretagne méridionale. Des pèlerins affluent toute l’année et les pardons, qui sont célébrés le jour de la Pentecôte jusqu’au XIXe siècle, attirent des foules nombreuses. L’histoire du sanctuaire est étroitement liée au culte de Notre-Dame du Roncier et à ses mutations.

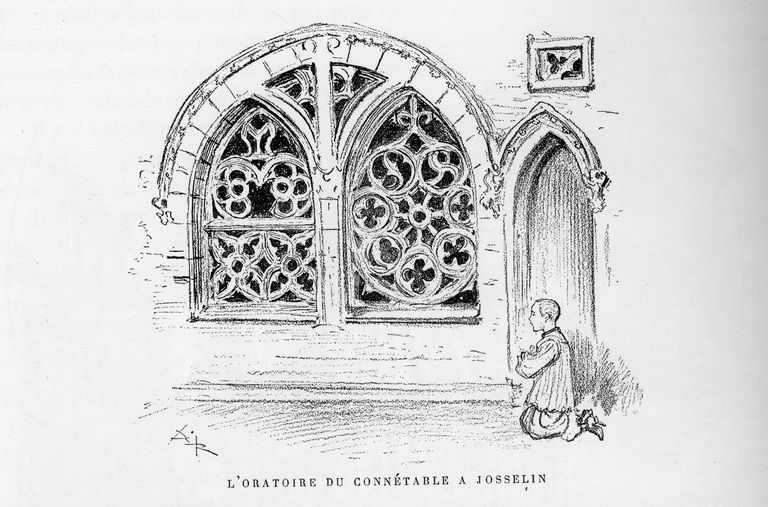

Découverte d’une statue miraculeuse et construction de la première église au Moyen Âge

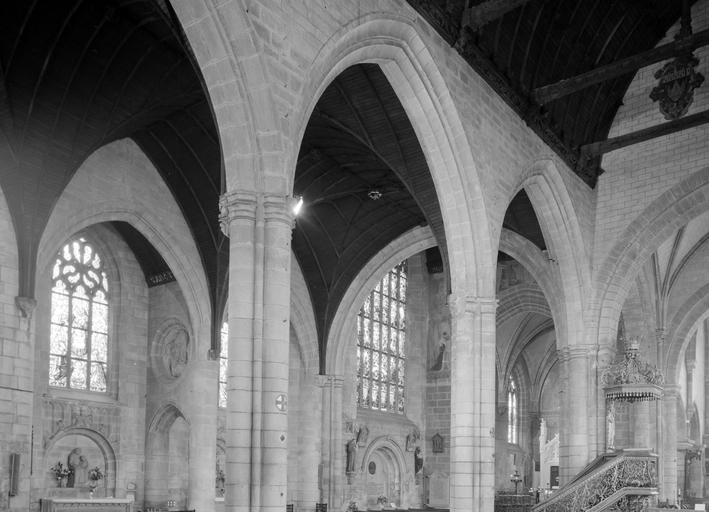

La légende situe l’origine de l’église au IXe siècle, lorsqu’un laboureur découvre dans un buisson d’épines, une statue de la Vierge. Le paysan tente en vain de l’emporter mais elle revient toujours à l’endroit de sa découverte, qui sera plus tard le lieu d'édification d'une chapelle. Les premiers documents la désignent sous le nom de « Notre-Dame du château », en référence à celui de Guéthenoc, vicomte de Porhoët, qui a souhaité s’établir au plus près du lieu de l’apparition miraculeuse. L’attractivité du sanctuaire se confirme par la suite, lorsqu’Olivier de Clisson (1336-1407), connétable de France et comte de Porhoët, fait de la cité le lieu privilégié de la seigneurie de Rohan et ajoute un oratoire personnel en la chapelle Sainte-Marguerite, du nom de sa seconde épouse. Comme le souligne Roger Barrié, l’église reconstruite et agrandie entre la fin du XIVe siècle et le début du XVIe siècle est « propice à la fréquentation populaire » [1]. La circulation y est facilitée par un vaste plan rectangulaire. L’air et la lumière se propagent librement à l’intérieur de la nef, rythmée par ses files de piles élancées, supportant de hautes voûtes, dans l’esprit des église-halles [1]. Un évènement ponctuel telle la prédication de saint Vincent Ferrier à Josselin en 1419 comme le développement continu du pèlerinage ont probablement encouragé une telle conception de l’espace.

Vitalité religieuse et afflux d’offrandes aux XVIIe et XVIIIe siècles

Après cette première période d'essor de Notre-Dame-du-Roncier, l’église bénéficie au XVIIe siècle du renouveau général du culte marial, à la suite du vœu de Louis XIII, consacrant le royaume de France à la Vierge. Vers 1660-1670, s’accroît ainsi le rayonnement du sanctuaire, que vient asseoir en 1666 l’ouvrage du père Isaac de Jésus-Marie, religieux du prieuré que les Carmes ont établi à Josselin pour desservir le pèlerinage. Dans Le lys fleurissant parmi les épines ou Notre-Dame du Roncier triomphante dans la ville de Josselin, il consigne le miracle originel pour en affirmer l’authenticité.

Les archives de la paroisse, conservées en partie pour l’époque moderne, reflètent sa richesse. Dans son étude consacrée à la vie paroissiale de Josselin de 1680 à 1780, Pascal Burguin montre qu’en comparaison d’autres paroisses du diocèse de Saint-Malo dont elle fait partie, ses revenus sont bien supérieurs. Le niveau élevé de son budget s’explique par les fondations nombreuses au XVIIe siècle mais aussi par le volume considérable des offrandes faites à Notre-Dame-du-Roncier, qui connait un fort accroissement tout au long du XVIIIe siècle. Produits de quêtes ordinaires ou dons déposés à l’occasion de pèlerinages, ces oblations, qui représentent entre 35 et 55% des recettes totales, témoignent de la vitalité religieuse du sanctuaire. Une part importante de ces subsides est investie dans des dépenses artistiques qui attestent la volonté des paroissiens d’embellir le cadre et d’assurer la beauté des offices. Ainsi, au cours du dernier quart du XVIIIe siècle, les anciennes chapelles et le chœur sont réaménagés avec l’autorisation des seigneurs prééminenciers, les Rohan. La fabrique de l'église commande alors deux balustrades en fer forgé au maître-serrurier Eustache Roussin, ainsi qu’une chaire à prêcher, chef d’œuvre de ferronnerie, illustrant le faste des célébrations et l’importance accrue de la prédication en ce temps.

Renouveau du pèlerinage et du culte de Notre-Dame du Roncier au XIXe siècle

A la fin du XIXe siècle, le niveau des offrandes et des dons reste élevé. Dans les années 1890, elles représentent encore près de 45% du total des recettes. Le dernier tiers du siècle correspond à une période de renouveau du culte marial, qui trouve à Josselin une résonnance particulière. Le 8 septembre 1868, la statue miraculeuse de Notre-Dame-du-Roncier est couronnée, en présence de Mgr Becel, évêque de Vannes, moins d’un mois avant celle de Sainte-Anne-d’Auray. Cette cérémonie s’inscrit dans une entreprise générale de couronnement des statues de Vierge des principaux pèlerinages mariaux en France, qui démarre sous le Second Empire et s’étend sur la première moitié du siècle suivant. Attestant l’ancienneté du pèlerinage, ces cérémonies donnent lieu à de grands rassemblements. Selon la Semaine religieuse de Vannes, à Josselin, les festivités réunirent 200 prêtres et 30 000 fidèles. Ce jour marque tant les esprits qu’un glissement en faveur du 8 septembre - qui est la date de la Nativité de la Vierge - s’opère et que le « grand pardon » est bientôt célébré ce jour-ci plutôt qu’à la Pentecôte comme initialement. A cette dernière date se tient encore cependant longtemps une fête de pardon qu’on peut qualifier de secondaire, jusqu’à sa mise en sommeil à une époque récente.

L’encouragement au pèlerinage que constitue le couronnement est ensuite renforcé par l’élévation de l’église au rang de basilique mineure le 12 avril 1891. Dans ce contexte très favorable, l’arrivée du chanoine Simon, à la tête de la cure de 1885 à 1920, donne l’impulsion à une entreprise de restauration générale de l’église et à sa transformation afin de l’adapter aux besoins d’une grande basilique de pèlerinage. Cette entreprise est encouragée par l’évêque, Charles-Philippe Place (1878-1893), qui souhaite voir l’entreprise achevée pour « les noces d’argent du Couronnement » en 1893.

Les travaux commencent par la reconstruction en 1889-1890 du pilier sud-ouest de la croisée du transept, qui menace de s’effondrer, et des voûtes du transept et du chœur, sur les plans de l’architecte nantais René Michel Ménard (1843-1895), en charge de la restauration de la basilique. A la même période, la chapelle Sainte-Marguerite est restaurée avec le financement de la famille de Rohan. A partir d’avril 1891, on démolit la voûte de la nef, sans doute établie au début du XIXe siècle et on la remplace par une charpente lambrissée plus haute et plus conforme au mode de couvrement originel. Les sablières sont signées de la main du maître-menuisier josselinais Julien Hélé, qui réalise aussi parallèlement des architectures éphémères pour les fêtes du pardon, comme des arcs de triomphe et des estrades. L’année 1893 voit le démarrage d’une nouvelle campagne de travaux, destinée à transformer la chapelle nord, chapelle Sainte-Catherine en chapelle de pèlerinage, dédiée à Notre-Dame du Roncier et le bas-côté nord en « nef des pèlerinages », devant mener directement à la statue miraculeuse. Des verrières dont l’iconographie fait référence à plusieurs épisodes marquants de l’histoire du sanctuaire, comme la découverte de la statue ou des guérisons miraculeuses, sont mises en place. Ces aménagements et embellissements sont menés en prévision du 8 septembre 1893, date à laquelle on doit célébrer le 25e anniversaire du couronnement de la statue mais aussi la consécration de l’église et de l’autel Notre-Dame-du-Roncier deux années après l’obtention du statut de basilique. A partir de 1895, on reconstruit la sacristie, devenue trop étroite pour les grandes célébrations de la fin du XIXe s., sur les plans de René Michel Ménard et sous la direction des architectes nantais Lagaury (?-?) et Emile Libaudière (1853-1923) qui lui succèdent après sa disparition.

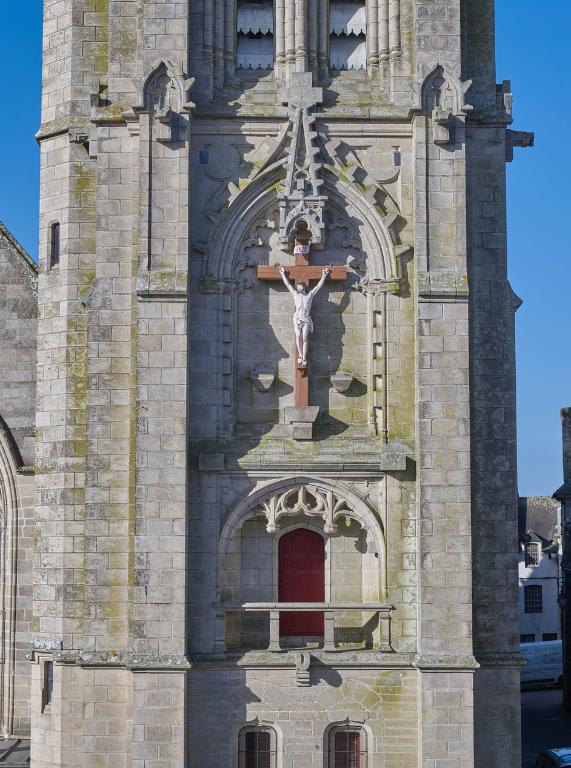

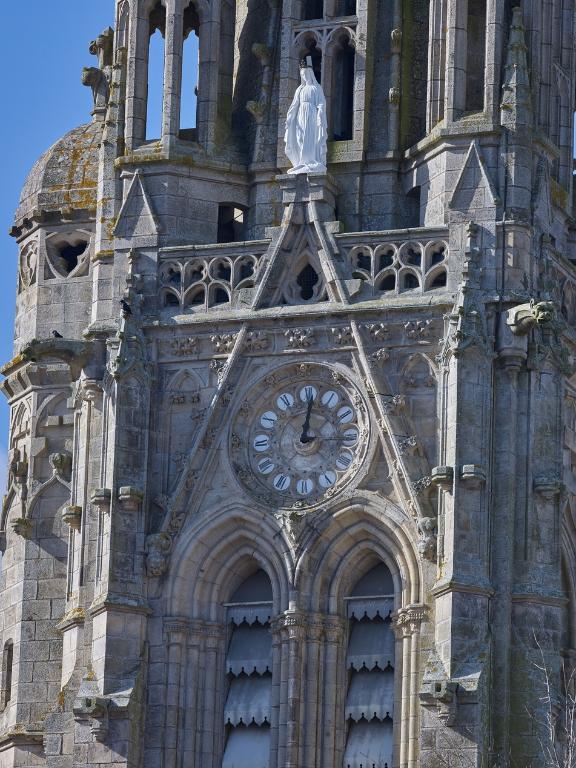

Un autre chantier de taille occupe ces maîtres d’œuvre à partir de 1899 : la construction d’une nouvelle tour, contre la face est de la chapelle Sainte-Catherine, rendue possible par un legs important, fait à la basilique pour son embellissement par une dénommée Aglaé Vallée. Dans une délibération du conseil de fabrique du 2 février 1899, les objectifs et motifs de ce projet sont clairement exposés. Il s’agit de détruire l’ancienne tour clocher « devenue inutile autant qu’encombrante » car empiétant largement sur le bas-côté nord menant à la nouvelle chapelle de pèlerinage et de construire une tour « convenable, en harmonie avec l’édifice » au chevet de la basilique. En 1901, la tour est bâtie jusqu’au départ de la flèche, les niveaux de la tribune, du crucifix monumental et de la chambre des cloches étant achevés. La tour, qui fait déjà 16m de haut, doit signaler aux alentours la présence insigne de la basilique, profitant de sa situation sur un point haut. Elle illustre une certaine volonté de rechristianisation de l’espace urbain, observée dans les grands centres de pèlerinage durant la seconde moitié du XIXe siècle. Mais un différent financier avec l’entrepreneur entraîne l’interruption du chantier en 1906 et laisse la tour inachevée jusqu’à 1945. Cette longue période de latence explique probablement pourquoi la tribune de cette tour n'a jamais été utilisée dans le cadre des pardons, et que la loggia de l'église Saint-Martin est encore préférée de nos jours.

Cette loggia est l’une des dernières réalisations du père Simon. Imaginée dès 1900, elle est achevée en 1911. Construite en façade sud de l'église Saint-Martin, sur les plans de l’architecte de Vannes Joseph Caubert de Cléry (1862-1944), ce balcon est construit pour accueillir les prêches matinaux du pardon de Notre-Dame de Roncier qui se déroulent en plein air sur le champ de foire face à Saint-Martin au moins depuis 1868 et le couronnement de la statue.

En 1910, on achève enfin le décor de la chapelle du pèlerinage dans la basilique, confié à la maison Perruchot de Nantes. Ne reste plus qu’à dégager le bas-côté nord, toujours encombré par l’ancien clocher, pour faciliter l’accès à la chapelle Notre-Dame-du-Roncier. C'est chose faite au début des années 1920 et sous l'impulsion du chanoine Lanco qui succède au chanoine Simon, de 1920 à 1931 : le clocher est détruit et un projet d’aménagement des deux travées ainsi libérées est dressé par René Charles Ménard (1876-1958), fils de René Michel Ménard qui a dirigé la restauration de l’église dans les années 1880 et 1890. Commence alors un important chantier qui consiste à reconstruire une voûte à l’emplacement du massif de la tour supprimée et à la raccorder au reste du voutement du bas-côté nord. Deux chapelles latérales, dédiées à sainte Anne et saint Joseph, sont établies dans l’emprise du débord de l’ancienne tour, reliées par une arcade haute et étroite, percée d’une rose néo-gothique et dont la construction représente un important défi technique. Deux baies aux réseaux de style gothique flamboyant sont également ouvertes dans le mur nord pour éclairer ces chapelles. La construction d’un baptistère, dessiné par le même René Charles Ménard, entre 1929 et 1932, dans la dernière travée du bas-côté nord de l’église, vient clore le grand chantier d'aménagement de la « nef des pèlerinages ».

L’espace et le paysage dans la célébration du pardon à travers le temps

Depuis le XVIIe siècle au moins, le pardon, célébré d'abord le jour de la Pentecôte puis le 8 septembre, donne lieu à une importante procession dont l'organisation et l'ordre sont très codifiés. Sur la procession du XVIIe siècle, on sait seulement, grâce au témoignage du père Isaac de Jésus-Marie, qu'un grand nombre des paroisses du comté de Porhoët s'y joignent, marchant ainsi derrière une quarantaine de bannières.

A partir du 8 septembre 1868 et du couronnement de la statue de la Vierge, le parcours de cette procession est mieux connu. Les paroisses voisines entrent dans la ville tôt le matin, conduites par leur curé et viennent saluer la statue miraculeuse. La grande procession se forme alors et quitte l'église Notre-Dame-du-Roncier pour se rendre sur la place devant l'église Saint-Martin, transformée au XIXe siècle comme évoqué plus-haut, afin d'accueillir les messes en plein air. L'office y est donc célébré puis la procession retourne à la basilique pour les vêpres. Une seconde procession est ensuite organisée jusqu'à la Basse-Ville. Elle passe au bord de l'Oust et emprunte le chemin de hallage avant de remonter vers Notre-Dame-du-Roncier. Amédée Guillotin de Corson évoque un "spectacle plus beau encore lorsque la Madone est déposée sur une estrade élevée au bord de la rivière, à l’ombre du château" [3]. Le clergé s'appuie ainsi sur l'espace urbain pour mettre en scène la procession escortant la statue. Mais la ville n'est pas qu'un décor pour cette cérémonie. Elle constitue aussi un cadre symbolique cohérent, que la procession par son passage unifie et réactive. Avant de regagner l'église Notre-Dame-du-Roncier, la procession traverse le quartier Saint-Nicolas, en bordure duquel se trouve de la fontaine Notre-Dame-du-Roncier. On peut penser qu'un dernier arrêt y est fait. On sait avec plus de certitude que, dans les années 1930 et 1940, un petit pèlerinage y est organisé, entre la messe du matin et les vêpres. La procession passe alors par la Basse-Ville sur le chemin du retour vers Notre-Dame-du-Roncier. Aujourd'hui, la procession ne longe plus par les bords de l'Oust, reliant simplement la basilique à la place Saint-Martin.

[1] BARRIÉ, Roger, "Notre-Dame du Roncier à Josselin", Congrès archéologique de France. Morbihan, Paris, 1986, p. 103-106

[2] Une église dont les vaisseaux sont d’égale hauteur.

[3] GUILLOTIN DE CORSON, Amédée, Les pardons et pèlerinages de Basse-Bretagne, 1ère série, diocèse de Vannes, Rennes, 1898

(Garance Girard, enquête thématique régionale, 2022)

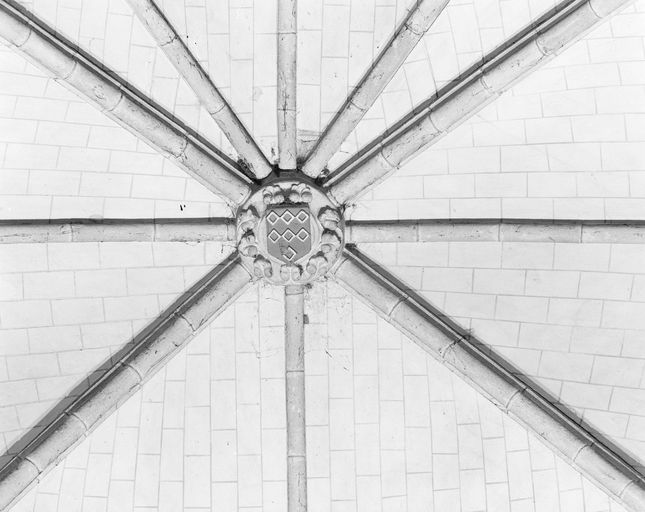

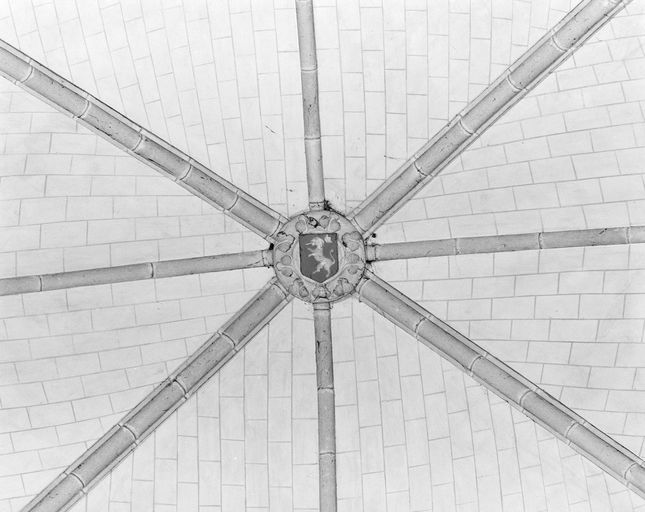

Construite ou reconstruite à la fin du 12e siècle, l'église conserve dans le chœur des vestiges de l'édifice roman. À la fin du 13e siècle, on agrandit le chœur et on dote son transept d'une voûte en pierre, qui montre l'importance de l'église puisqu'au Moyen Âge, en Bretagne, ce type de couvrement est réservé aux grands sanctuaires. À la fin du 14e siècle, Olivier de Clisson (1336-1407) et Marguerite de Rohan (1330-1406) transforment l'absidiole sud en oratoire et en chapelle privée. Entre 1461 et 1470, on construit la nef et le bas-côté sud (dates portées), certainement sous l'impulsion d'Alain IX de Rohan (1382-1462) mais aussi avec l'aide du grand vicaire de l'évêque de Saint-Malo, Jean de la Bouère, abbé de Saint-Jean-des-Près (armoiries dans une des verrières du bas-côté sud). Le bas-côté nord est terminé en 1491 (date portée sur un contrefort du croisillon nord) sans doute avec le soutien de Jean II de Rohan (1452-1516). Des marques de tâcheron de la fin du 15e siècle sont en outre visibles sur l'élévation nord.

On élève plus tard une tour carrée dans le bas-côté nord, contenant une chambre forte. La partie supérieure de cette tour s'écroule en 1705. On la couronne d'un clocher entre 1731 et 1734. En 1891, l'église reçoit le statut de basilique. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, se déroule une grande campagne de restructuration de l'édifice. La chapelle sud, dédiée à sainte Marguerite, est transformée en 1890 par l'architecte blésois Pierre Marie Arsène Lafargue (1852-1931) qui dessine également l'autel et les bancs. Dans l'angle sud-ouest de la chapelle sud, on peut encore lire l'inscription suivante : " JOSSELIN DUC DE ROHAN ET ALAIN PRINCE DE LÉON 1890 ". La chapelle nord, dédiée à sainte Catherine, est réaménagée pour devenir la chapelle du pèlerinage, à partir de 1893. En 1891, on remplace la voûte ruinée du chœur par une fausse voûte en plâtre et on fait de même pour le transept. En 1895, on construit une nouvelle sacristie sur les plans de René Michel Ménard (1843-1895) et en 1899 commence la construction d'une tour du côté du chevet sous la direction de deux architectes nantais, Lagaury (?-?) et Emile Libaudière (1853-1923). L'ancienne tour du bas-côté nord et son clocher sont démolis en 1923 seulement. En 1949, on élève, sur les plans de de René Charles Ménard (1876-1958), la flèche de la tour du chevet, restée inachevée pendant un demi-siècle, faute de subsides.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 12e siècle

- Principale : 4e quart 14e siècle

- Principale : 2e moitié 15e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Secondaire : 4e quart 13e siècle

- Secondaire : 1ère moitié 18e siècle

- Secondaire : milieu 20e siècle

-

Dates

- 1461, porte la date

- 1470, porte la date

- 1491, porte la date

- 1890, porte la date

- 1949, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

-

Personnalité :

Clisson Olivier V decommanditaire attribution par travaux historiquesClisson Olivier V deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Connétable de France, époux de Marguerite de Rohan.

-

Auteur :

Clisson Olivier V deClisson Olivier V deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Connétable de France, époux de Marguerite de Rohan.

-

Personnalité :

Rohan Marguerite decommanditaire attribution par travaux historiquesRohan Marguerite deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Épouse d'Olivier V de Rohan.

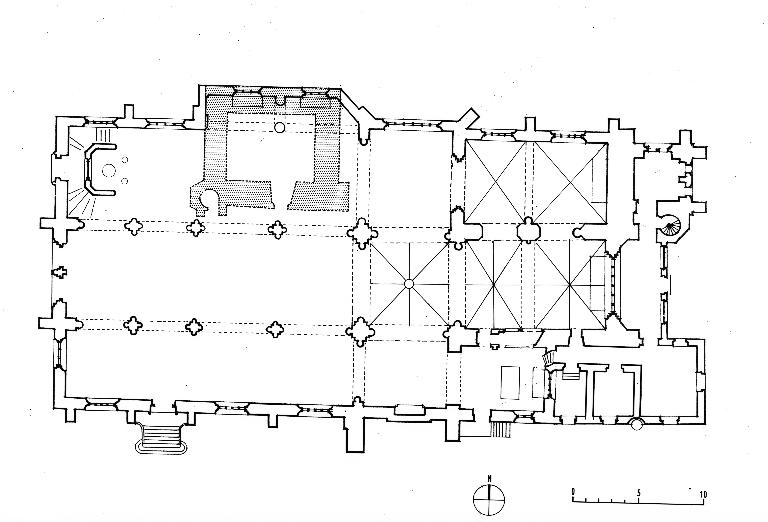

La basilique Notre-Dame-du-Roncier présente un plan rectangulaire à vaisseau central et bas-côtés simples. Un transept non saillant sépare la nef du chœur à deux travées et des deux chapelles adjacentes au nord et au sud. Une grande sacristie flanque le chœur, dans le prolongement de la chapelle sud.

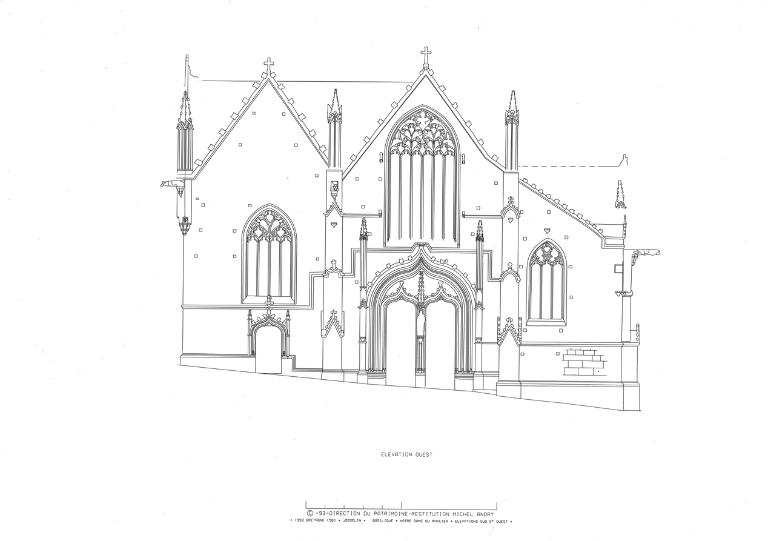

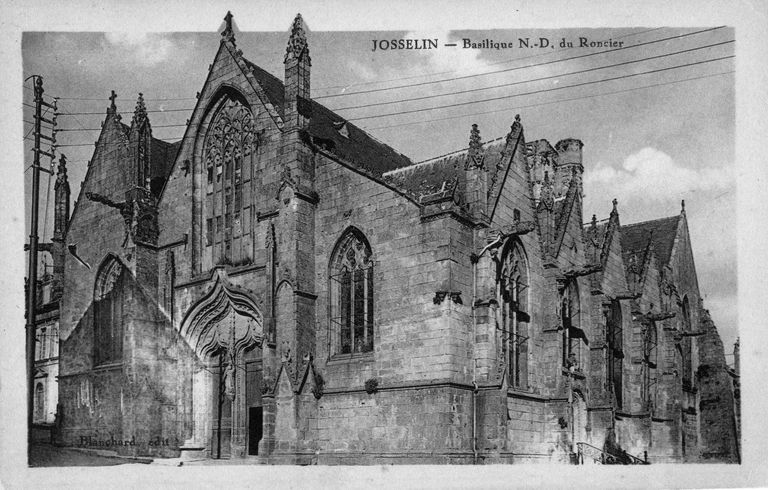

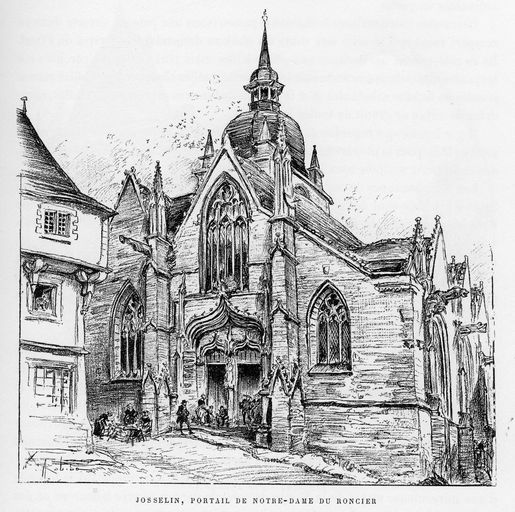

La façade principale comporte trois travées correspondant aux trois vaisseaux de la nef, séparées par de hauts contreforts et percées chacune par une baie au réseau gothique. Deux pignons surmontent la partie nord et la partie centrale qui s'ouvre sur la place Notre-Dame par un grand portail flamboyant à trumeau et portes géminées couvertes en accolade. Ce portail constitue l'accès principal à la basilique.

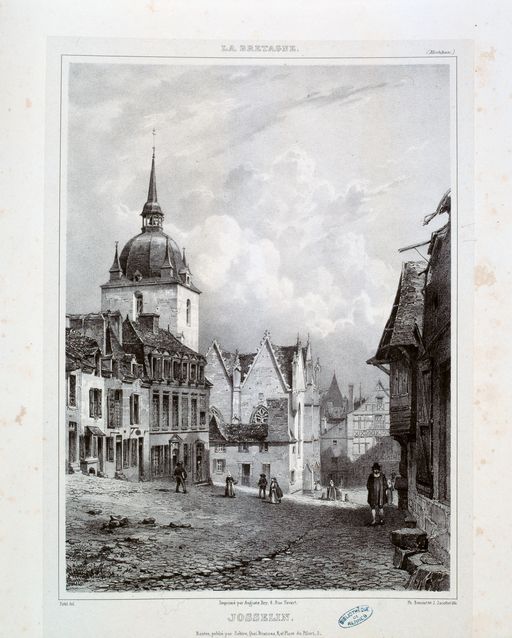

Les façades nord et sud présentent chacune une file de pignons et percées de hautes baies au remplage gothique. La façade nord se caractérise par un décrochement correspondant aux deux travées de l'ancienne tour, transformées en chapelles au début du XXe s. La façade orientale est dominée par la haute silhouette de la tour construite au XXe siècle au nord du chevet qui par contraste semble de dimension modeste. Une galerie couverte passant devant le chevet assure une communication entre la sacristie et le rez-de-chaussée de la tour, sur lequel ouvre la chapelle adjacente nord (chapelle Notre-Dame-du-Roncier).

L'église est de parti haut : la hauteur des couvrements est relativement importante, avec peu de différence entre le vaisseau central et les bas-côtés. Ce parti haut se retrouve dans nombre d'églises urbaines à la fin du Moyen Âge comme l'église paroissiale Saint-Armel à Ploërmel, qui partage avec Notre-Dame-du-Roncier un certain nombre de points communs.

La nef et les bas-côtés sont couverts d'une charpente lambrissée qui correspond au mode de couvrement originel ; la chapelle nord, le transept et le chœur sont couverts d'une voûte en plâtre. Si la croisée du transept était autrefois dotée d'une véritable voûte en pierre, des charpentes lambrissées à chevrons formant ferme sont visibles dans les combles, au-dessus des voûtes en plâtre de la chapelle nord et du croisillon nord.

-

Murs

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- lambris de couvrement

- voûte d'arêtes

- fausse voûte d'arêtes

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie

- toit à longs pans pignon découvert

- noue

-

Typologiesclocher latéral ; tour type Kreisker ; chambre forte ; élévation latérale à pignons multiples

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- animal fantastique

-

Précision représentations

Support : élévations nord, ouest, sud.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1927/09/23, 1929/12/08

classé MH, 2020/06/22

-

Précisions sur la protection

La clôture du choeur et les deux piscines du 15e siècle (cad. AD 90) : inscription par arrêté du 23 mai 1927 ; Église (cad. AD 90) : inscription par arrêté du 8 décembre 1929.

Eglise en totalité : classement au titre des MH par arrêté le 22/06/2020

Situation cadastre : 2020 : AD.90

-

Référence MH

- (c) R. Guillaume

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : Série G 1126

A. D. Ille-et-Vilaine. Série G 1126. Marché avec Eustache Roussin pour la balustrade des fonts baptismaux (1774).

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : Série C 725-726

A. D. Ille-et-Vilaine. Série C 725-726. Eustache Roussin, horloger et Nicolas Roussin, menuisier, réparent l'Horloge dans la lanterne du clocher (1775).

-

Archives départementales du Morbihan : 3 ES 91 407

Basilique Notre-Dame du Roncier, travaux. an VIII-1947.

Devis, plans, correspondance.

-

Archives départementales du Morbihan : V 87

Josselin. Comptes de la fabrique 1822-1899

-

Archives départementales du Morbihan : 2O 91/707

Dossiers communaux 1803-1901

-

Archives départementales du Morbihan : 3 ES 91 505

Fabrique de Josselin. An XI-1987 Fonctionnement : correspondance (an XI – 1814), budgets (1811-1896), comptes (1801-1897), quittances (1825-1830)

-

Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne - CID Documentation du Patrimoine

Etude historique de la basilique pour sa présentation en Commission nationale du Patrimoine et de l'Architecture du 5 mars 20220, en vue de son classement en totalité.

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

ROSENZWEIG, Louis. Répertoire archéologique du Département du Morbihan. Paris : Imprimerie impériale, 1863.

col. 133-134 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

DUHEM, Gustave. Les églises de France. Morbihan. Paris : Librairie Letouzey et Aîné, 1933.

p. 68-70 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

GRAND, Roger. L'art roman en Bretagne. Paris : A. et J. Picard éd., 1958.

p. 294-296, 481 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

CAYOT-DELANDRE, François-Marie. Le Morbihan, son Histoire & ses Monuments. Vannes : A. Caudéran, édit. 1847, réimp. Auray : éd. du Bastion, 1990.

p. 354-363 -

DU HALGOUËT, Hervé. Le duché de Rohan et ses seigneurs. Saint-Brieuc, 1925.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

MUSSAT, André. Arts et cultures de Bretagne. Un millénaire. Paris, Berger-Levrault, 1979.

p. 53, 79, 109, 113, 116, 228, 272 -

Archives départementales du Morbihan : TH 201

Burguin, Pascal, La vie paroissiale à Josselin au XVIIIe siècle (1680 - 1780), mémoire de maîtrise dirigé par Claude Nières, université de Rennes, 1993

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : HIST rel hag

MOULINET, Daniel, « Pèlerinages mariaux en France aux XIXe et XXe siècles » dans MAES, Bruno, MOULINET, Daniel, VINCENT, Catherine, Jubilé et culte marial (Moyen Âge – époque contemporaine), actes du colloque (mercredi 8 juin – vendredi 10 juin 2005), Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2009, p. 331-349

-

JESUS MARIA (de), Isaac et BREHIER (de) Ernest. Le Lys fleurissant parmi les épines, ou Notre-Dame du Roncier triomphante dans la ville de Josselin. Nouvelle édition, Vannes, imprimerie L. Galles, 1868, 128 p.

-

LE MENÉ, Joseph-Marie. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. Vannes, Galles, 1891-1894.

-

Bibliothèque des Champs Libres (Rennes)

GUILLOTIN DE CORSON, Amédée. Les pardons et pèlerinages de Basse-Bretagne, 1ère série, diocèse de Vannes, Rennes, 1898

Périodiques

-

BRÉHIER, E. de. Fresques de Notre-Dame de Josselin. Bulletin archéologique de l'Association bretonne, 1854.

t. V, p. 17-19 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BARRIÉ, Roger. Notre-Dame du Roncier à Josselin. Congrès archéologique de France. Morbihan. Paris, 1986.

p. 103-106 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

COPY, Jean-Yves. Art et politique. Les tombeaux de Ploërmel et de Josselin. Congrès archéologique de France. Morbihan. 1983.

p. 381-387 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

DOUARD, Christel. Dessins de Louis-François Cassas. Bulletin Monumental, 1986.

t. 144/1, p. 45 -

DU HALGOUËT, Hervé. Au diocèse de Vannes. Le travail du bois dans le mobilier d'église du XVIIIe siècle. Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, 1949.

t. XXIX, p. 75 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

RAMADE, Patrick. François Debret et la Bretagne. Bretagne, images et mythes. Université de Haute Bretagne, Rennes 2, 198? (Arts de l'Ouest).

p. 33-43 -

KERRAND, L. Les restes d'Olivier de Clisson et de Marguerite de Rohan. La restauration de leur tombeau dans la Basilique de Notre-Dame de Josselin. Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1924.

p. 104-123 -

GRAND, Roger. La tour de la trésorerie à l'église de Josselin. Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, 1924.

p. 6-7 -

DU HALGOUËT, Hervé. Les monuments de Josselin. Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1911.

p. 69-71 -

GRAND, Roger. Le château de Josselin. Congrès archéologique, 1914

p. 322-330

Documents figurés

-

Collection particulière

JOSSELIN (Morbihan). - L’Église. Carte postale, Rennes : J. Sorel, édit., [1er quart 20e siècle].

-

Collection particulière

JOSSELIN - Basilique N.-D. du Roncier. Carte postale, s. l. : Blanchard, édit., [2e quart 20e siècle].

-

Bibliothèque municipale de Rennes

POTEL, Jean-Jacques. La Bretagne et ses monuments. Nantes : Prosper Sébire, édit., 1840-1841.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

ROBIDA, Albert. La Vieille France : BRETAGNE. Paris : Librairie illustrée, 1891, (Paris : Interlivres, 1992, reprint).

p. 249, 352, fig -

Collection particulière

COUTUMES MŒURS ET COSTUMES BRETONS Procession de Notre-Dame DU RONCIER (Josselin). Carte postale, Paris : Neurdein Frères, édit., limite 19e-20e siècles.

-

Collection particulière

Morbihan. JOSSELIN. - La procession descendant la Place. Carte postale, Ch. Bailly, phot., Ploërmel : Vve Chamarre, édit., [1er quart 20e siècle].

Annexes

-

Inventaire topographique sur le canton de Josselin, 1992 :

-

Corpus photographique complet de la basilique Notre-Dame-du-Roncier

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire