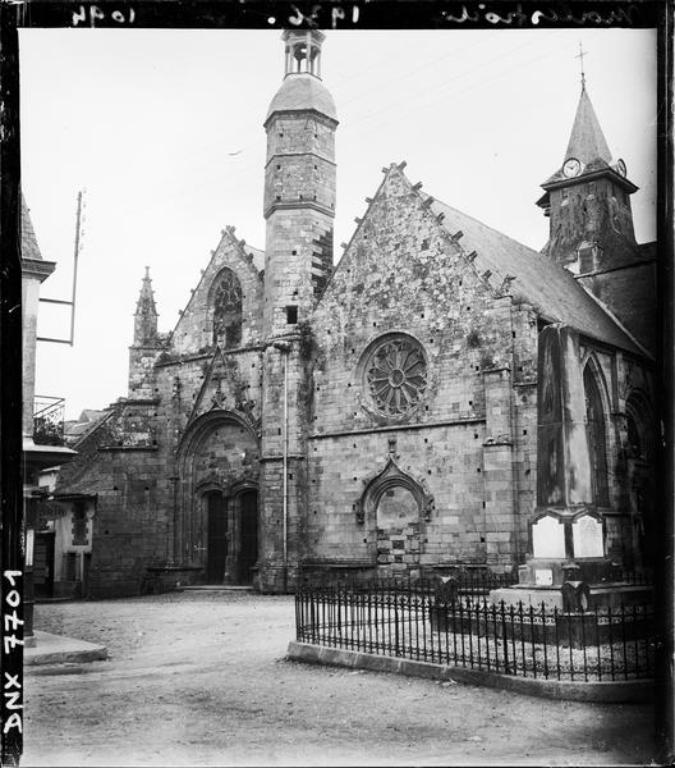

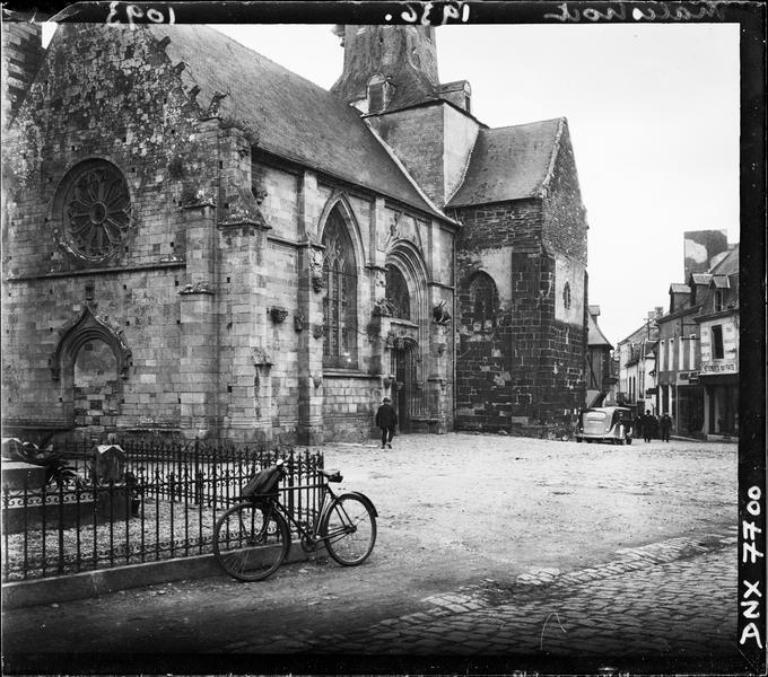

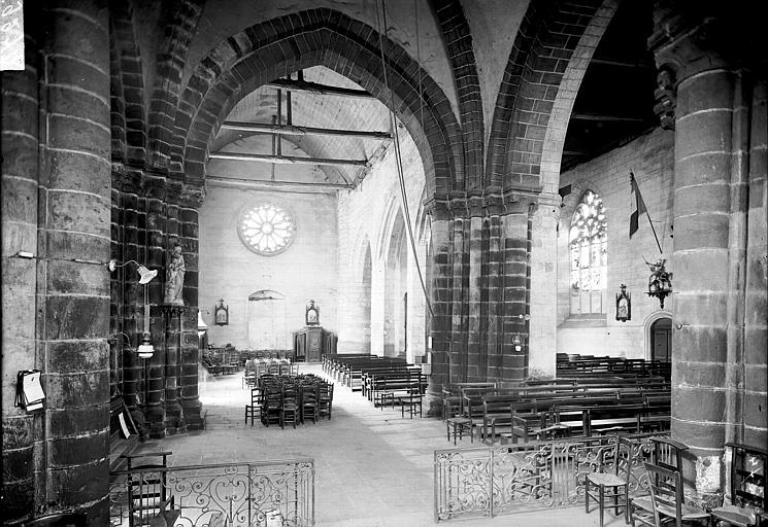

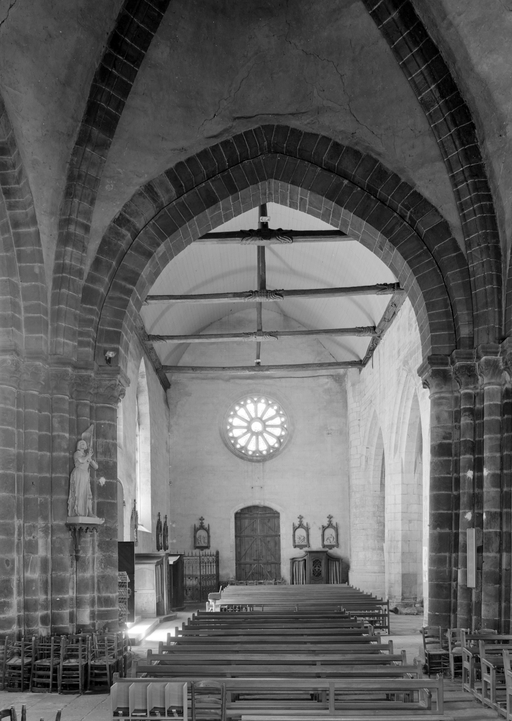

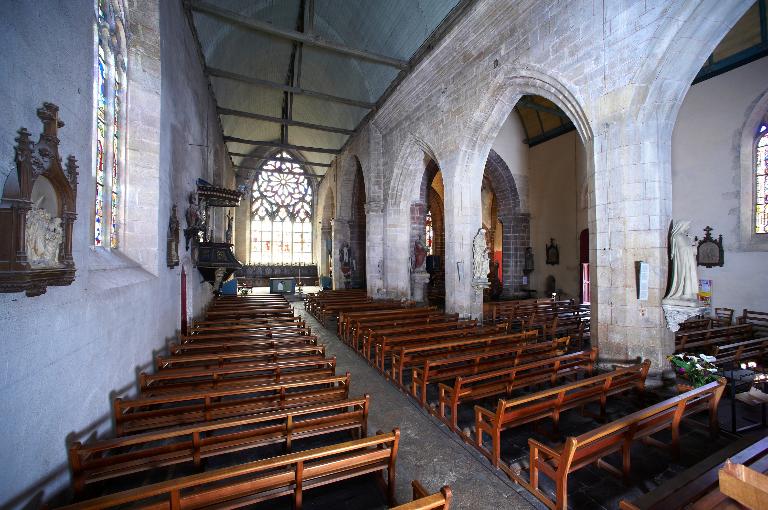

L´église Saint-Gilles de Malestroit est un édifice hétérogène dont l´histoire est mal connue ; différents auteurs donnent des interprétations divergentes en ce qui concerne les deux nefs qui forment la particularité principale de l´édifice.

L´église romane

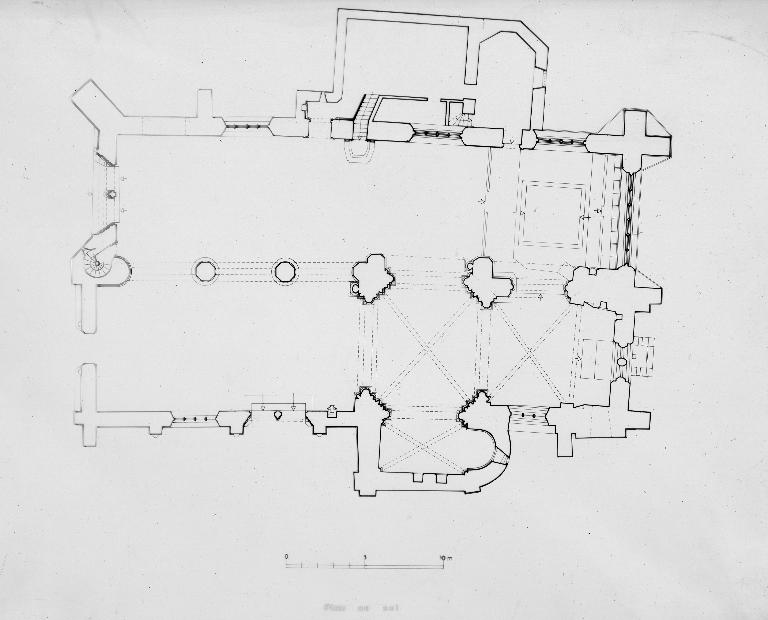

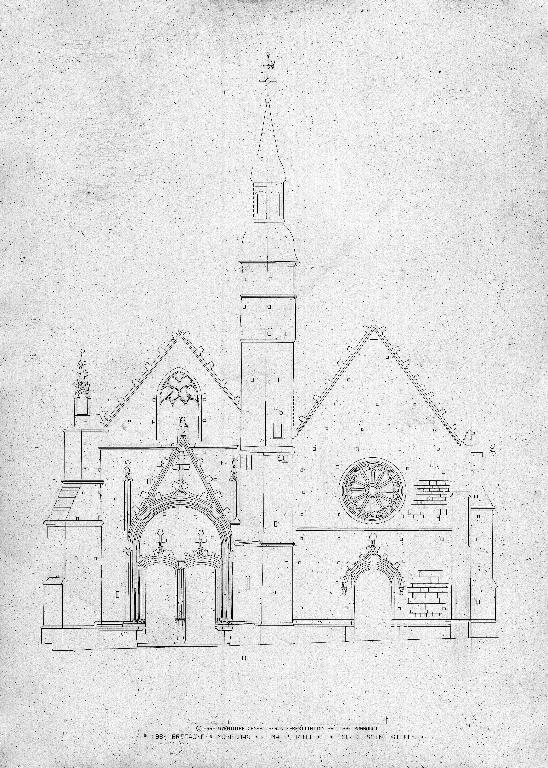

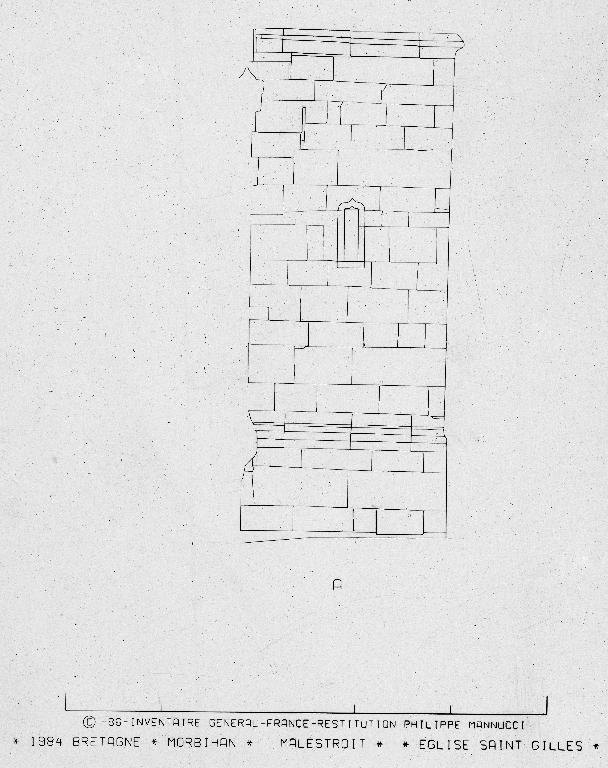

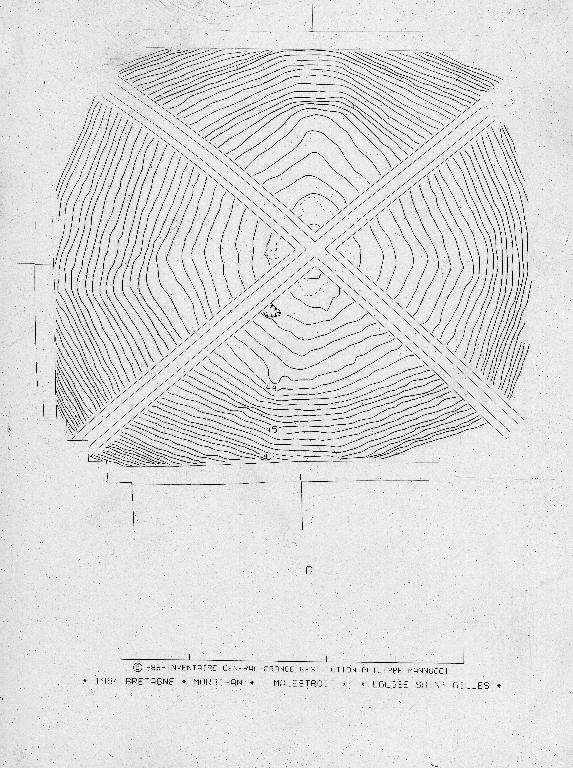

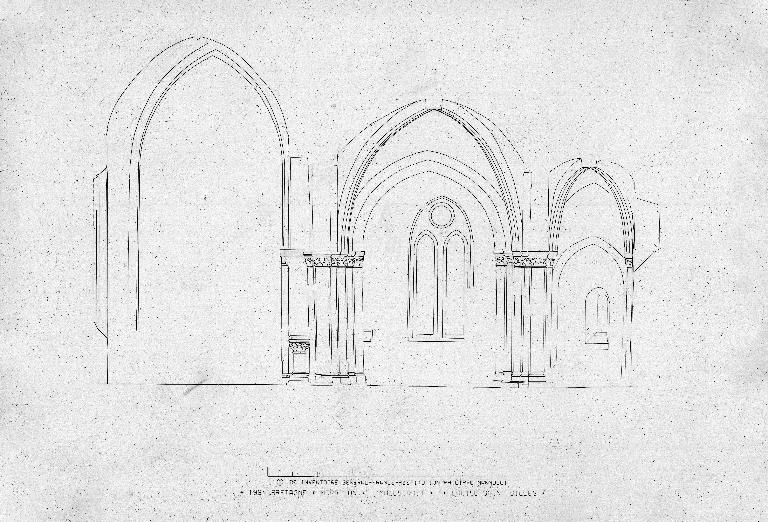

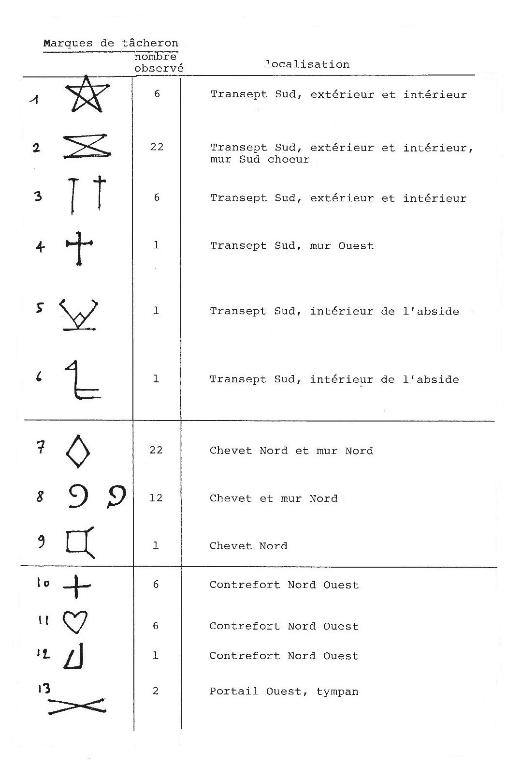

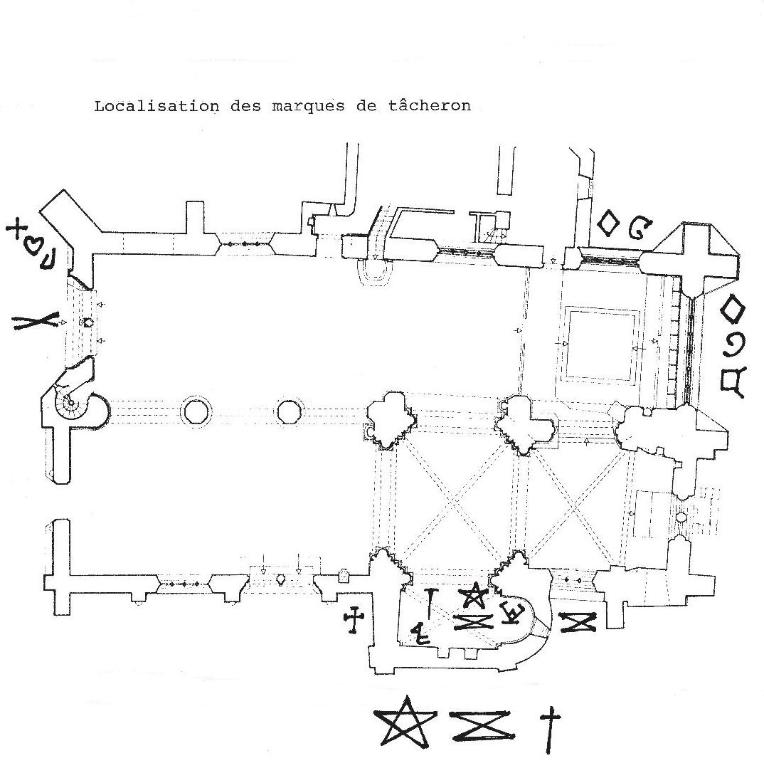

La croisée, le bras sud du transept et la première travée du chœur dateraient du début du XIIIe siècle. Cette partie, voûtée d´ogives bombées, est construite dans un matériau très différent du reste de l´édifice construit en granite : il s´agit d´un poudingue de couleur violacée, provenant d´une carrière située sur la commune voisine de Saint-Congard. Cette partie porte une série de marques de tâcherons (c´est-à-dire un signe gravé par l´ouvrier sur la pierre qu´il a préparée), situées à l´intérieur et à l´extérieur, principalement sur le pignon sud du transept et sur le mur sud du chœur ; ce dernier a été très remanié à plusieurs reprises ; les auteurs s´accordent à penser que le chœur primitif avait un plan semi-circulaire : des fondations ont été retrouvées lors de travaux de restauration en 1960 ; avant cette transformation, la fontaine, aujourd'hui adossée au chevet, devait être une fontaine intérieure. Les têtes sculptées qu´on trouve au-dessus de la fontaine (remploi) et sur la corniche de l´abside sont d´un style rappelant la sculpture de la cathédrale de Chartres. La marque n° 2 se voit également à la croisée de l´église de Guégon, près de Josselin, qui date elle aussi du début du XIIIe siècle, selon Hervé Du Halgouët. Cependant, cet édifice roman n´était pas l´édifice primitif : en effet, dans le mur sud de la nef sont remployés des chapiteaux engagés qui proviennent probablement de la première élévation romane de l´église, selon le principe de l´église Saint-Sauveur de Dinan ; cette hypothèse est avancée par André Mussat.

Avant sa reconstruction, l´église romane avait un plan en croix latine, une nef à un vaisseau et un chœur semi-circulaire.

L´église gothique

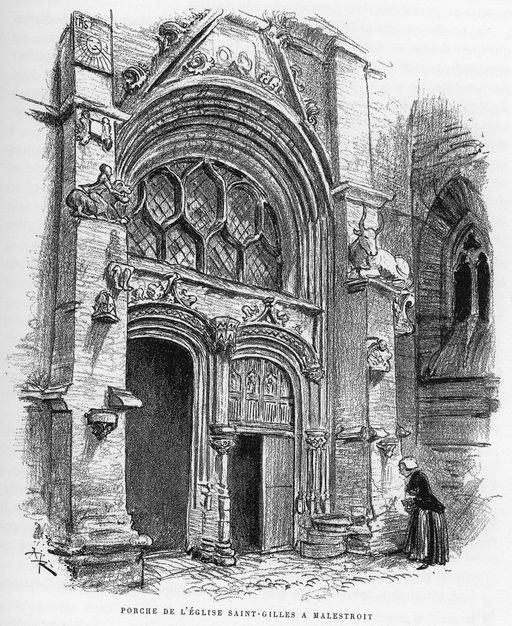

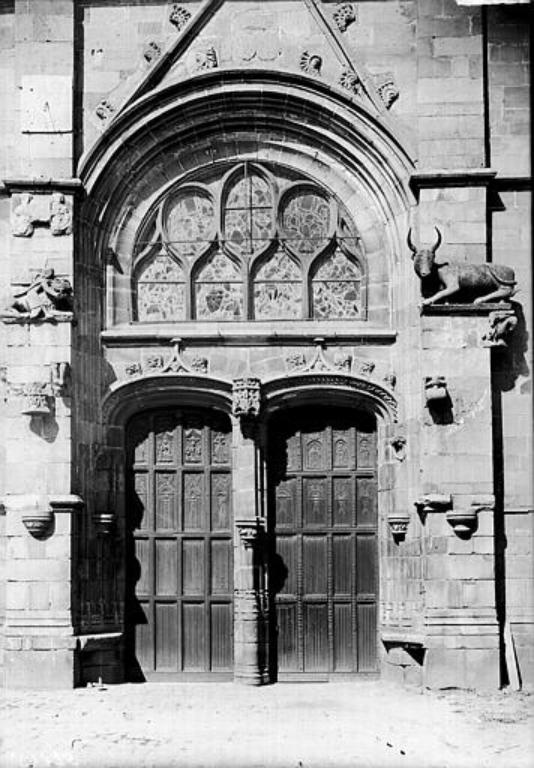

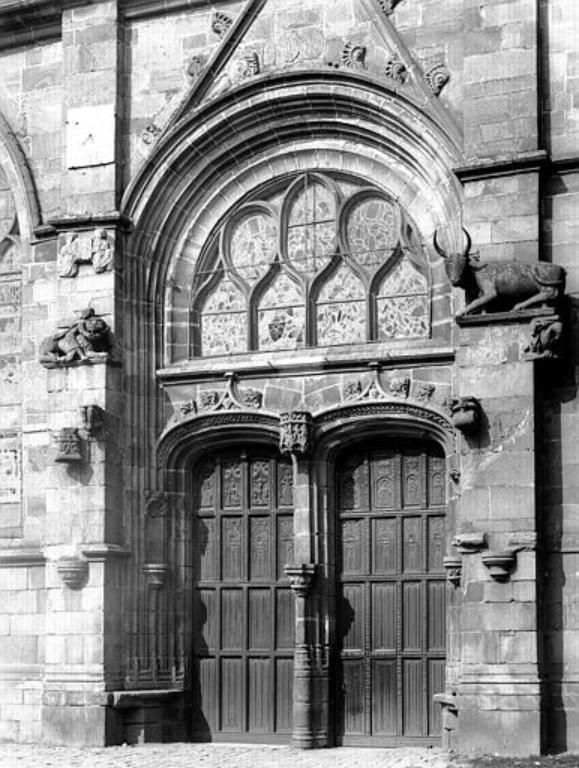

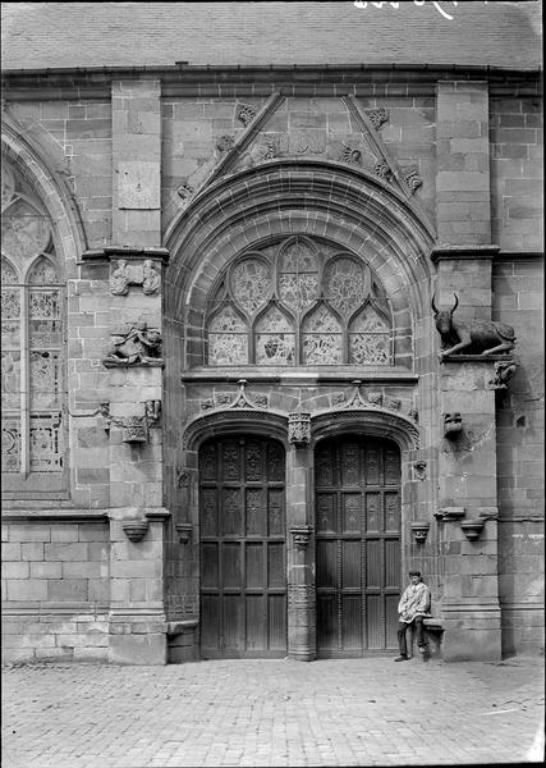

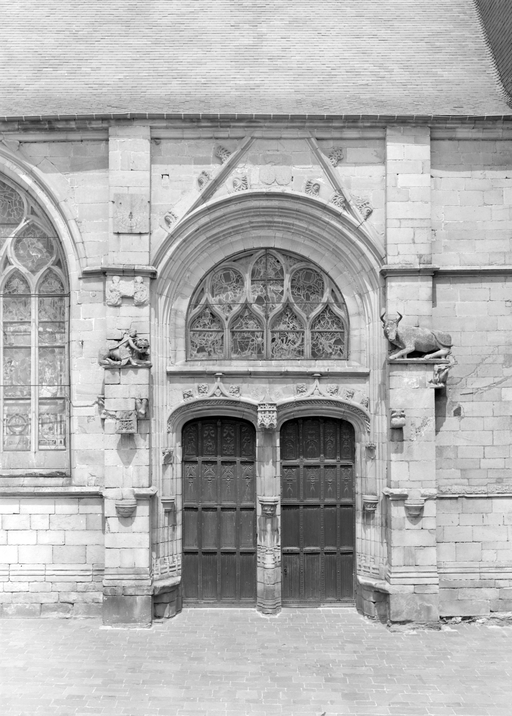

L´abbé Marot cite un document de 1466 : il s´agit d´un bref du pape Adrien accordant des indulgences pour les habitants de Malestroit qui avaient réparé leur église, précédemment incendiée. On n´a pas d´autres informations pour le XVe siècle ; Duhem date le portail sud de la nef du XVe siècle.

Les campagnes du XVIe siècle sont très problématiques ; la seule certitude est que l‘église subit un incendie, le 10 septembre 1592 ; ce fait, repris par tous les auteurs ayant écrit sur l´église, est en revanche diversement interprété.

Le Mené indique : « le bas de la nef et tout le côté nord [...] ont été construits au XVIe siècle ; on y travaillait en 1511 et 1531 ». Ces deux dates sont données sans référence ; plus loin, l´auteur ajoute : « Cette église, brûlée le 10 septembre 1592 [...] fut réparée aussitôt ». Le Mené envisage donc une construction contemporaine, au cours de la première moitié du XVIe siècle, des deux nefs de l´église ; l´incendie de 1592 aurait entraîné une réparation mais non une reconstruction.

Du Halgouët cite les dates données par Le Mené, mais prévoit d´une part la reconstruction de la nef romane, puis, plus tardivement, la construction de la deuxième nef. Marsille interprète différemment les dates données par Le Mené : l´église « agrandie en 1511, augmentée en 1531, est au trois quarts détruite par le feu le 10 septembre 1592 ».

Rosenzweig indique nettement que la nef nord « forme une construction distincte » ; il n´en précise pas la datation.

Roger Grand pense que la reconstruction de l´église suivit l´incendie de 1592 : « On refit, sur l´emplacement de l´ancienne, une nef, que l´on agrandit en la flanquant d´un vaisseau secondaire du côté nord ». Cette thèse doit être abandonnée car le style, très gothique, de ces deux nefs ne s´accorde pas avec une date aussi tardive.

Malgré leurs divergences, ces différentes interprétations se recoupent sur deux points : une reconstruction de la nef romane au cours de la première moitié du XVIe siècle ; l´antériorité de la nef sud par rapport à celle du nord.

L´examen de l´édifice apporte quelques éléments supplémentaires. D´une part, le relevé en plan de l´édifice fait apparaître des différences sensibles entre les deux nefs : l´épaisseur des murs est plus forte pour la nef nord ; celle-ci est renforcée de contreforts très saillants alors qu´ils sont assez plats au sud. D´autre part, une reprise verticale au droit de la tour d´escalier est nettement visible en façade ouest. Enfin, des marques de tâcheron ont été relevées sur le chevet nord et le retour nord de la nef (seule cette dernière travée est aujourd’hui apparente), et également sur le contrefort nord-ouest et au tympan du portail nord ; ces marques sont totalement absentes de la nef sud. Ces éléments indiquent avec certitude que les deux nefs n´ont pas été construites en une seule campagne mais en deux campagnes successives. Si l´antériorité de la nef sud n´est pas démontrée par les éléments ci-dessus, on peut penser que les deux campagnes se sont succédé assez rapidement, car les différences stylistiques ne sont pas très grandes ; on rejoint donc les thèses des différents auteurs : reconstruction des deux nefs au cours de la première moitié du XVIe siècle, en deux campagnes distinctes mais rapprochées. Dans cette hypothèse, l´incendie de 1592 n´aurait entraîné qu´une reprise partielle et on peut penser à une réparation des parties hautes.

L'analyse de l'édifice est rendue plus difficile par les remaniements postérieurs qui touchent l'élévation nord de la nef : l´accès à la chaire à prêcher qui se faisait primitivement par l´extérieur de l´église s´est trouvé inclus dans la sacristie agrandie en 1937 : voir le relevé de Guillaume (Arch. Monuments historiques Rennes, 1921) et le relevé actuel.

En 1900, réfection du remplage de la baie du chevet nord et pose d'une verrière par Hucher.

Les fondations du chœur roman, de plan semi-circulaire, ont été trouvées en 1960, lors de travaux de restauration.

(J. P. Ducouret, 1986)

Photographe à l'Inventaire