Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesSchéma de cohérence territoriale du Trégor

-

Adresse

- Commune : Kermaria-Sulard

Condition d'enquête

L’étude patrimoniale réalisée sur la commune de Kermaria-Sulard s’insère dans le cadre d’une étude plus large à l’échelle du Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) du Trégor, débutée en juillet 2009. Une méthodologie d’étude adaptée est appliquée afin de répondre à des objectifs précis : apporter conseils et expertise aux collectivités et aux acteurs locaux, mettre en cohérence le travail de l’Inventaire avec l’aménagement du territoire et les autres politiques locales, inscrire l’action de l’Inventaire dans un objectif de développement durable.

Le recensement du patrimoine bâti de la commune de Kermaria-Sulard a eu lieu entre janvier et avril 2016.

147 éléments bâtis ont été recensés (174 logements en 1946 selon l'Insee). Ce recensement permet d’avoir une vision globale de chaque commune, puis du territoire du SCoT Trégor. Ce travail préliminaire permet l’identification et l’étude des éléments représentatifs ou remarquables. Un pré-inventaire de la commune de Kermaria-Sulard avait été réalisé par :

- Alain Cherrier en 1967 ;

- Dominique Chouteau en juillet 1975 (dossiers papier comprenant de nombreux dessins schématiques).

Les anciennes photographies ont systématiquement été intégrées en 2016 aux dossiers d'Inventaire.

24 dossiers d'études (monographiques ou d’ensembles représentatifs) ont été rédigés soit 16% du corpus.

Administration

Kermaria-Sulard est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la Région Bretagne. Elle dépend de la circonscription de Perros-Guirec (arrondissement de Lannion) et fait partie de Lannion-Trégor Communauté (38 communes en 2015).

Géographie : de la paroisse à la commune

Située dans le Trégor costarmoricain, Kermaria-Sulard a pour communes limitrophes : Trélévern au nord, Camlez et Coatréven à l'est, Trézény et Rospez au sud et Louannec à l'ouest. La paroisse de Kermaria-Sulard – autrefois trêve de la paroisse de Louannec - a été élevée en commune le 17 février 1790.

Le territoire communal est parcouru par plusieurs cours d'eau affluents du Ruisseau de Dourdu (vallée du Dourdu).

D’une superficie de 902 hectares (soit 9,02 km2), 3,5 km au maximum du nord au sud, 3,7 km au maximum d’est en ouest.

Principaux cours d’eau : affluents du Ruisseau de Dourdu.

Bassin versant : baie de Perros.

Géologie et pédopaysages (analyse des sols)

Le Trégor et le Goëlo sont délimités au sud par les massifs de l’Arrée et de Quintin. Le paysage de bocage à mailles élargies est composé d’une mosaïque de plateaux cultivés et de collines bocagères parcouru par de nombreux fleuves côtiers. Les sols du Trégor et du Goëlo se développent essentiellement dans des granites, des roches volcaniques, des grès et dans une importante couverture de limons éoliens superposée à ces matériaux.

Pour Jollivet (1859), "le territoire de cette commune est bien cultivé et produit beaucoup de céréales. Il renferme des landes qui ne demandent pour produire qu'à être défrichées et fumées [par des amendements marins].

Pour Joachim Gaultier du Mottay, "territoire accidenté, peu boisé et peu planté de pommiers. Les terres sont bonnes et bien cultivées ; mais les prairies, peu étendues, ne donnent que de médiocres produits (1862)".

Jean Marie Rigaud (1890) ajoute : "le sol, de constitution granitique, est recouvert d'une couche arable très fertiles. L’agriculture est bien entendue ; la culture du pommier et l'élevage des bestiaux sont les grandes ressources agricoles. Quelques ruisseaux, sans importance, arrosent la commune et vont se jeter dans la baie de Perros".

Étymologie et origine de la paroisse

En breton, la commune s'appelle Kervaria Jular.

Ville Beate Marie Insuler ou Kermaria (Kermaria-Sulard) est citée pour la première fois en 1330 au début du procès de canonisation de saint Yves (Derrien de Bouaysalio, témoin n° 44 âgé de 60 ans). Il s'agit de la "paroisse de la bienheureuse Marie de Sulard".

Le nom de la paroisse a évolué au fil des temps : Kaermaria (1330) ; Ville Beatae Marie Insuler (1330) ; Kaermaria ? (1371) ; Kermaria an Sullar (1399) ; Kermaria en Sular (1427) ; Kermaria en Suler (1438) ; Kinar Le Ualet (1630) ; Kinar Le Zuler (1654) ; Tremaria-Surier (1668) ; Kermaria Sullar (17e -18e siècles) ; Kermaria-Sulard (1782).

Pour Bernard Tanguy, "c'est à une chapelle construite en l'honneur de la Vierge que le village, en breton ker, dut la première partie de son nom. S'agissant de la seconde, si l'on semble bien être en présence du moyen-breton suler, précédé de l'article défini plutôt que de la préposition en "dans", sa signification et sa raison d'être restent indécises. Emprunté au latin solarium, à l'origine "endroit exposé au soleil, terrasse", puis "étage, grenier, chambre haute", le breton suler est pourvu de ces dernières acceptions. Un des témoins du procès précité précise que le lieu où dormait saint Yves dans l'église de Louannec se trouvait au-dessus d'un solarium formé de claies.

Si l'usage du mot ker indique une fondation postérieure au 10e siècle et, sans doute, au 11e siècle, on ignore l'origine du bourg. Sans doute se constitua-t-il autour d'un édifice religieux dédié à la Vierge.

Peut-être faut-il en imputer la fondation aux Cisterciens de Notre-Dame de Bégard. Ceux-ci possédaient, en effet, des quévaises dans la frairie de Kerarvenac'h "le village des Moines", au sud-ouest du bourg, où l'on rencontre aussi un lieu-dit Ar Vouster "le monastère".

Archéologie

L’Atlas des patrimoines via la couche "Carte archéologique nationale" nous offre un état de la connaissance archéologique en Bretagne au 27/01/2014. Du nord au sud de la commune de Kermaria-Sulard, on trouve au moins 3 sites archéologiques : une motte féodale à Coatellec (1977), une motte féodale dans le bourg (1977) et un site de l'age du fer entre Ar Feunteun Veur et Coatalliou (2011). Selon Harmois (Inventaire des découvertes archéologiques du départements des Côtes-du-Nord, arrondissement de Lannion, 1912), il existait des vestiges au lieu-dit Le Run.

Protection du patrimoine bâti

Néant.

Un démembrement de la paroisse de Louannec

A l'origine, la communauté villageoise de Kermaria-Sulard dépendait de la paroisse primitive de Louannec composé en sus des territoires de Trélévern, Trézény, Rospez et Lanmérin. Ce vaste territoire était défini par des obstacles naturels comme la mer et le littoral au nord et des vallées. Le réseau routier préexistant gallo-romain agit comme un véritable "substrat" : alors que l’habitat est encore très dispersé dans la campagne, il sert aux habitants à se rendre aux prédications, aux pèlerinages et aux nombreuses foires et marchés... Les paroisses primitives comme Louannec seront démembrées en plusieurs paroisses ou trèves (succursales de paroisse) à la fin du Haut Moyen Âge afin de rendre plus accessible les centres cultuels (en distance). Kermaria-Sulard était donc à l'origine une trève. Selon toute vraisemblance, elle aurait pu être fondée par les Cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Bégard. La paroisse de Kermaria-Sulard dépend de l'évêché de Tréguier. Kermaria-Sulard entre dans la Révolution avec une population estimée à 750 habitants en 1793.

La noblesse de Kermaria-Sulard : familles nobles, seigneuries et résidences seigneuriales

Au début du 15e siècle, si la paroisse de Kermaria-Sulard compte 70 ménages, on recense 6 ménages nobles et 4 métayers selon les registres de réformation des feux conservés aux archives de Loire-Atlantique (Georges Minois, 1976). On peut donc estimer la population de Kermaria-Sulard entre 280 et 350 habitants. 7 nobles ont comparu à la Montre de Tréguier en 1426 (réunion des gens d'armes : voir annexe intitulée "Les Montres militaires").

A la Montre de Tréguier en 1481, on comptabilise la présence de 4 nobles de Kermaria-Sulard :

- Macé ELIAS (10 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une pertuisane ;

- Jehan KERROZAULT (10 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

- Jehan QUELEN de Keralleau (260 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

- Jean TOUPIN (30 livres de revenu) : excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance.

Le Nobiliaire et armorial de Bretagne de Pol Potier de Courcy signale les familles nobles suivantes :

Seigneurs de Kerimel :

- De Kerimel, seigneur dudit lieu dont les armoiries en 1374 sont "d'argent à trois fasces de sable". Le dénommé Geoffroy de Kerimel, maréchal de Bretagne a été tué à Lannion lors de la prise de cette ville par l’anglais Richard Toussaint en 1346. Son fils, Geoffroy de Kerimel est un des compagnons de Bertrand Du Guesclin : il fonda les Augustins de Lannion vers 1364. Thomas Kerimel a été tué à la bataille de Nicopolis. La branche aînée de la famille de Kerimel s’est fondue dans Barac’h, puis Cosquer (ou Cozkaer) de Rosambo (ou Rosanbo) (cité par Jollivet, 1859) ;

- De Penhoët, seigneurs de Kerimel. En effet, Jeanne de Kerimel (né en 1365) a épousé en 1385 Alain de Penhoët, seigneur de la Marche, Kerimel et Coaffrec, fils de Guillaume II de Penhoët dit le Boiteux.

- Du Cosquer, seigneur de Kerimel ;

- Le Pelletier, seigneur de Kerimel ;

Seigneurs de Kerelleau [Kerleau]

- De Quélen (ramage du Poher), seigneur de Kerelleau [Kerleau] : de cette famille on connaît Jean de Quélen (1461), Yvon de Quélen (époux de Catherine Le Lagadec) et Rolland de Quélen (1540 et 1562). Gilles de Quélen (1605), seigneur de Kerleau et à sa femme Guillemette de Perrien ont sans doute construit la chapelle de Kerleau datée 1600. La seigneurie de Kerleau tomba ensuite dans la maison de Trogoff (vers 1653).

- De Trogoff, seigneur de Kerelleau [Kerleau], de Coatalio [Coataliou] et de Kergoff ;

- "Sieur" de Kerleau (1710).

Seigneurs de Coatalio [Coataliou]

- Kernec'h, Kergnec'h, Kergrec'h, Kerguénec'h ou Keranec'h, seigneur de Coatalio ;

- De Trogoff, seigneur de Kerelleau [Kerleau], de Coatalio [Coataliou] et de Kergoff

Seigneur de Kergoff

- De Trogoff, seigneur de Kerelleau [Kerleau], de Coatalio [Coataliou] et de Kergoff ;

Du Bot, seigneur dudit lieu ;

De Kerazgan, seigneur dudit lieu : s'agit-il de la famille de Kerargon (éteinte) dont les armoiries étaient : "d'argent à une fasce de gueules, chargée d'un vautour d'or" ?

L'organisation de l’espace par l’homme

Trois mottes ou châteaux du Moyen Age (10e-12e siècles)

On définit ces résidences seigneuriales du Moyen Age par l'éminence artificielle, la motte, qui les caractérise. C'est le type de château le plus répandu du 10e au 12e siècle. Entourée d'un fossé, précédée ou pas d'une palissade en bois, la motte - simple butte de terre et de pierres, le plus souvent de forme tronconique (d'une trentaine de mètres de diamètre en moyenne à la base) - était surmontée d'une tour maîtresse en bois puis en pierre. Si le rez-de-chaussée (dont une partie servait à entreposer des réserves) et le premier étage de la tour pouvaient servir de logis, la partie sommitale était à vocation défensive : on y montait la garde et en cas d'attaque, on pouvait - abrité derrière le parapet - assurer la défense rapprochée avec des armes de jet (lances, flèches, projectiles divers et variés...). Les tours étaient de plan généralement carré ; la porte étaient le plus souvent située au niveau du premier étage. Ces mottes pouvaient être plus ou moins fortifiées selon la topographie du terrain mais aussi en fonction du climat politique et du sentiment d'instabilité de l'époque. Le point faible des donjons en bois était le feu.

Si leurs implantations peuvent être plus ou moins temporaires, les mottes féodales sont toujours édifiées près de points d'eau et sur des zones de terres arables aptes au remuement de terres. Les mottes sont le plus souvent implantées sur des rebords de plateaux ou sur des versants faciles à défendre et à cultiver. L'eau sert à la vie quotidienne des hommes et du bétail mais peut également être utilisée afin d'améliorer la défense passive autour de la motte (douve permanente ou inondation temporaire). La présence de marais pouvait également être mise à profit afin de freiner voire d'empêcher une attaque ou un coup de main.

La toponymie ou micro-toponymie (étude des noms de parcelles) est un bon indice de la présence d'une ancienne motte. Un parcellaire de forme circulaire est également typique de l'implantation d'une ancienne motte tout comme les indices topographiques comme la référence à un bois : Coatellec.

A Kermaria-Sulard, la motte de Coatellec (voir dossier individuel) est particulièrement bien visible sur le cadastre de 1819 en raison de la forme circulaire de sa parcelle entourée d'un fossé en eau. Si elle est quasiment arasée, son tracé demeure identifiable sur les vues aériennes actuelles et anciennes (périmètre annulaire du fossé).

Dans le bourg, ce sont deux mottes féodales jumelées (voir dossier individuel) qui subsistent. Distante de soixante mètres l'une de l'autre, elles tirent profit de leur situation - en zone inondable - sur les rives d'un ruisselet qui sert ainsi de fossé humide. Celle située la plus au nord se situe à la confluence de deux ruisselets.

Les mottes castrales reflètent l’implantation des plus vieilles seigneuries du Trégor. La motte partage avec le manoir le fait d'être à la fois une résidence seigneuriale et une exploitation agricole. L'exploitation agricole (logis, dépendances et équipements) prend alors place dans la basse-cour qui peut être également fortifiée.

Ces fortifications de terre, de pierre et de bois - quoique identifiées sur la carte archéologique nationale - demeurent un patrimoine extrêmement fragile en raison de leur isolement dans la campagne, du tassement des terres qui la compose et de l’absence d’entretien de ces parcelles souvent boisées faute de pouvoir être cultivables. Les arbres déracinés par les tempêtes accélèrent la destruction de ces ouvrages soumis à des infiltrations d'eau. Pour plus d'informations sur les mottes féodales, on pourra consulter "Les mottes médiévales des Côtes-d'Armor" de Stéphan Hinguant (1994) et la "Carte archéologique nationale".

A la recherche des résidences seigneuriales et des chapelles de Kermaria-Sulard

A Coataliou, il ne subsiste aucune trace du manoir primitif à part peut-être une porte en arc brisé : le logis de la ferme a été reconstruit en 1818 (date portée). Lors de la réformation des fouages de 1426 est mentionné le "manoir de Quoet Alliou, appartenant à Guillaume Coatalleuc [manoir homonyme] et exploité par Jehan Quoetezlen". Associée au manoir, la chapelle de Coataliou dédiée à Sainte Marguerite aurait été construite en 1676 et bénite le 16 novembre 1677 : elle a aujourd'hui disparu.

Dans l'église paroissiale subsiste cependant une statue polychrome en bois de Sainte-Marguerite qui pourrait provenir de la chapelle de Coataliou. La sainte - vierge martyre du 4e siècle de notre ère – est représentée en train de prier et foule de ses pieds un dragon dont elle semble sortir... Sainte-Marguerite est la protectrice des femmes enceintes.

Non loin de là, sur la croix de chemin de Coataliou, on peut lire le millésime 1811.

Au lieu-dit Kergoff, si le château a disparu dans les années 1950-1960, il subsiste encore les écuries (datables de la seconde moitié du 19e siècle) et le mur de clôture. Une parcelle nommée "Park ar chapel" témoigne de la présence d'une chapelle de fondation seigneuriale (lavée en bleu sur le cadastre de 1819). Une pierre sculptée représente un homme en pied.

Au lieu-dit Kerimel figure un nombre important de bâtiments sur le cadastre de 1819 et deux bois dit "bois de Kerimel". Une importante ferme de type ternaire a cinq travées a été construite en 1834 (date portée). Quelques traces de remploi sont visibles dans l'étable. A l'arrière de cette ferme, un second alignement composé d'un logis et de dépendances est envahi par la végétation. Plus à l'ouest, une ferme a été construite à Coat Kerimel dans la seconde moitié du 19e siècle. Le manoir a disparu.

L'ensemble manorial de Kerleau comportait outre le logis orienté vers le sud-sud-est, une chapelle, un colombier et une avenue plantée d'arbres filant vers le sud-est. Le manoir a été remplacé par une ferme au 19e siècle. La chapelle - quoique déclassée en dépendance - subsiste toujours (voir dossier individuel). Cet ancien édifice cultuel privé mériterait d'être conservé et valorisé (cet édifice a d'ailleurs été repéré sur le plan local d'urbanisme).

Si Prat Louët figure sur le cadastre de 1819 et est identifié comme un ancien manoir, plus rien ne subsiste aujourd'hui de ce manoir qui avait été déclassé en ferme.

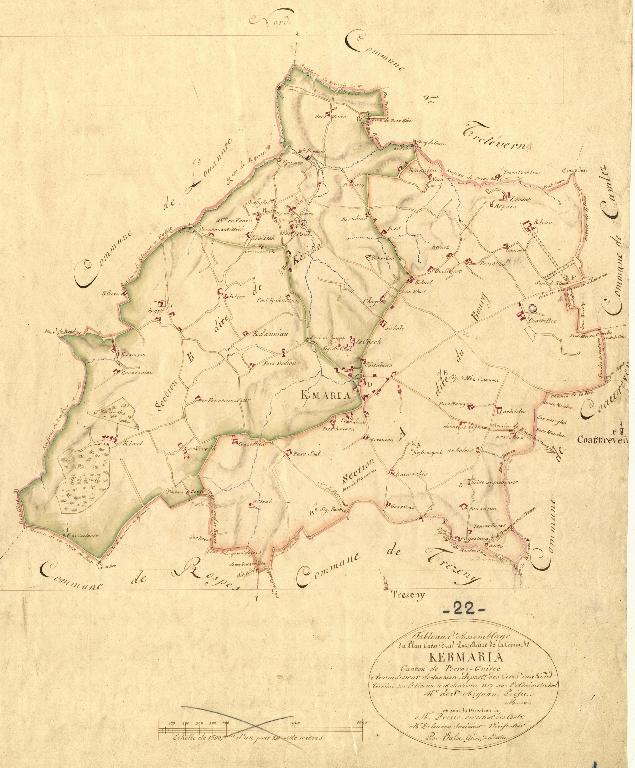

1819 : l'établissement du cadastre parcellaire

Le cadastre réalisé en 1819 comporte 2 sections : le Bourg (section A en 2 feuilles) et K[er]imel (section B en 2 feuilles) ainsi qu'un tableau d'assemblage. La section de K[er]imel correspond à un manoir aujourd’hui détruit. A l'ouest du territoire communal, le cadastre figure notamment les bois de Kerimel. Le territoire est marqué par plusieurs résidences seigneuriales qui apparaissent sur le cadastre au bourg (mottes féodales), Coattellec (motte féodale arasée), Coataliou, Kergoff, Kerimel, Kerleau et Prat Louët.

Les différentes natures de culture : la destination des terres

Au milieu du 19e siècle, alors que la commune de Kermaria-Sulard compte 902 hectares, 660 hectares sont classifiés sous "terres labourables" ce qui représente 73 % de la surface totale. Le pourcentage de terre arable est bon indicateur pour connaître la richesse des terres.

68 hectares (7,5 % de la superficie) sont notés sous "prés et pâtures" et destinés à l'élevage ; 36 hectares sous bois et 85 hectares (9,4% de la superficie) considérés comme des "landes et terres incultes".

En 1843, la commune de Kermaria-Sulard compte 158 constructions diverses et 3 moulins à eau : milin Fospoul, Gouën pour une population de 1038 habitants en 1846. A titre de comparaison, nous avons pu recenser 147 éléments bâtis sur le terrain.

Les recensements de la population : des sources archivistiques pour aller plus loin

Les premières listes nominatives de la population apparaissent à la Révolution en application de la loi du 22 juillet 1791. Les premiers dénombrements établis entre 1791 et 1800 sont conservés dans la série L des Archives départementales des Côtes-d'Armor (cotes des documents : 1 L 577-593).

A partir de 1836, les recensements de la population donnent à l'échelle de chaque commune des renseignements sur la composition de chaque ménage : section du cadastre, adresse ou lieu-dit (non systématique), numéro du foyer, noms et prénoms des habitants, âges (date de naissance à partir de 1906), lieu de naissance, métiers, nombre d'enfants, etc. Les recensements de la population de la commune de Plouzélambre de 1836 à 1906 sont en ligne sur le site internet des Archives départementales des Côtes-d'Armor.

Le recensement de la population en 1906

Selon le recensement de 1906 (base Censo-net du Centre généalogique des Côtes d'Armor), la commune de Kermaria-Sulard compte 835 habitants. Dans les métiers (30 occurrences), on trouve à plus de 70 % ceux liés à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, pour 7,9 % ceux liés à la domesticité (métiers très féminisés : couturières, repasseuses, domestiques) et pour 6,7 % ceux liés à la construction (terrassiers, maçons, menuisiers, couvreurs), pour 4,5 %, ceux liés à l'hébergement et la restauration (cabaretiers, épiciers, cuisiniers, boucher).

L'éducation

Kermaria-Sulard était doté deux écoles publiques, une de garçons créée en 1833, et une de filles qui date de 1851. En 1862, l'école de garçons compte 31 élèves.

Deux instituteurs de l'enseignement public figurent dans le recensement de population de 1906 : François Bourdonnec (40 ans) et Marie Allain (60 ans). Le ménage de l’instituteur est composé de 5 membres : sa femme (34 ans), ses fils (5 et 1 ans) et une domestique (14 ans). Marie Allain, l'institutrice dispose d'une domestique (28 ans) et d'une cuisinière (40 ans). Ces domestiques sont-elles associées au fonctionnement de l'école ?

L'école primaire publique se situe rue de la Mairie : outre sa composition avec court et préau, cet édifice – orienté vers le sud-ouest - se distingue des autres bâtiments du bourg par l'emploi de la brique et du granite rose pour l'entourage des ouvertures. Son organisation est classique avec le logement de l'instituteur au centre entouré de deux salles de classe (comportant chacune deux portes). Un bandeau continu en brique vient souligner l'étage du logement de l'instituteur.

Au 4 rue de la Croix Blanche dans le bourg se dresse l'école primaire privée Notre-Dame : le bâtiment principal est vraisemblablement datable des années 1867-1890. A l'origine, il était enduit comme le montrent les entourages des ouvertures en légère saillie. Le bâtiment secondaire semble datable du 1er quart du 20e siècle.

Polycultures et élevage à la veille de la Seconde Guerre mondiale

La géographie explique l’histoire : la dispersion de l’habitat, les parcelles plus ou moins encloses (le bocage visible sur le cadastre ancien et dans le paysage d'aujourd'hui), le système fourrager et herbager favorisé par l’humidité du climat et les reliefs ont conditionné un type de pâturage permettant de produire du lait et de la viande. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture paysanne bretonne repose sur un mode de polycultures et d'élevage, associé à des cultures fruitières et légumières. La cellule familiale est à la base de son organisation. 188 individus travaillent de l'agriculture à Kermaria-Sulard en 1906 : on compte ainsi 118 exploitations agricoles (base Censo-net du Centre généalogique des Côtes d'Armor).

Conclusion

Sur les 147 édifices et édicules recensés sur la commune de Kermaria-Sulard, 24 ont fait l'objet d'un dossier individuel auxquels s'ajoutent trois dossiers collectifs sur des familles d'édifices ("Les maisons, logis, fermes et dépendances", "Les points d'eau : fontaines et puits", "Les Croix" et un dossier ensemble sur le bourg.

La commune conserve des éléments patrimoniaux identifiés parmi lesquels se distinguent : le patrimoine religieux (église, cimetière, chapelle et croix) et des éléments de l’architecture domestique et agricole (fermes datant principalement du 19e siècle).

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

BIZIEN-JAGLIN, Catherine. GALLIOU, Patrick. KEREBEL, Hervé. PROVOST Michel (direction scientifique). Carte archéologique de la Gaule. Pré-inventaire archéologique. Côtes-d'Armor. 22. Paris, 2002, 407 p.

-

OGÉE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nlle éd. [1778-1780] rev. et augm. Rennes : Molliex, 1845.

-

GAULTIER DU MOTTAY, Joachim. Géographie départementale des Côtes-du-Nord. Paris, 1862, 844 p.

-

RIGAUD, Jean-Marie (avec le concours de M. Hélary et de plusieurs instituteurs du département ; les cartes ont été dressées par M. Belhomme). Géographie historique des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc, 1890, 509 p.

-

KerOfis : base de données du Service Patrimoine Linguistique de l'Office Public de la Langue Bretonne. KerOfis est la base de données du Service Patrimoine Linguistique de l'Office Public de la Langue Bretonne. Cette base est utilisée quotidiennement par le service pour répondre aux besoins des collectivités bretonnes (Signalisation, traduction, études normatives). Dorénavant, elle permettra à tout un chacun de trouver la forme bretonne de son adresse ainsi que de mener gratuitement des recherches sur la toponymie de la Bretagne. (Site internet : http://www.ofis-bzh.org/).

-

Institut national de la statistique et des études économiques. Données locales : un éventail de données localisées du quartier à la région. (Site internet : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp ? page=statistiques-locales.htm).

-

OLIER, Ronan - TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d'Armor : origine et signification. ArMen - Le Chasse-Marée, 1992, 404 p.

-

Territoires et Population, deux siècles d'évolution. Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui. Ce site est la mise en scène de deux siècles d´évolution des territoires et des populations communales appuyés sur la représentation du paysage français du XVIIIe siècle réalisée par les équipes Cassini. (Site internet : http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm).

-

LE MOING, Jean-Yves. Noms de lieux de Bretagne. Plus de 1500 noms expliqués. Bonneton, coll. Noms de lieux, 2007, 190 p.

-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest) : M-06074-00

HINGUANT, Stéphan. Les mottes médiévales des Côtes-d’Armor. Rennes : Institut Culturel de Bretagne - Centre Régional d'archéologie d'Alet, 1994, 88 p.

-

MINOIS, Georges. La Bretagne des prêtres : en Trégor d'Ancien Régime. Les Bibliophiles de Bretagne, 1987, 337 p.

-

BOTREL, Yannick. Les justices seigneuriales de l'évêché de Tréguier. Guingamp, éditions de la Plommée, 2002.

-

KULIG, Christian. WORTHINGTON, Patrick. Châteaux et manoirs. Trésors du Trégor. Saint-Thonan, 2013, 256 p.

-

RÉGION BRETAGNE. Service de l'Inventaire du patrimoine culturel. COLLECTIF. Architecture rurale en Bretagne. 50 ans d'inventaire du patrimoine. Editions Lieux-dits. 2014.

Périodiques

-

SAUREL, Jean. "Croix en Trégor". Société d'émulation des Côtes d'Armor. Bulletins et mémoires ; Histoire et Archéologie, vol. 115, mai 1987, p. 15-35.

-

MINOIS, Georges. "La démographie du Trégor au 15e siècle" in Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. T. 83, n° 3, 1976, p. 407-424.

-

BOUGEARD, Christian. Prémices de la décentralisation : la création d'entreprises industrielles dans les Côtes-du-Nord (1870-1940). Histoire, économie et société. 1985, 4e année, n° 1. p. 137-160.

-

ANDRIEUX, Jean-Yves. "L'industrie linière du teillage en Bretagne nord (vers 1850-vers 1950) : proto-industrialisation ou industrialisation défaillante ?". Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, 1990, vol. 97, n° 3, p. 383-397.

Documents figurés

Lien web

- Archives départementales des Côtes d'Armor - Accueil

- Archives départementales des Côtes d'Armor - Généarmor (Centre généalogique des Côtes d’Armor)

- Archives départementales des Côtes d'Armor - recensements de la population (1836-1906)

- Centre Généalogique des Côtes d'Armor

- Centre Généalogique des Côtes d'Armor - Censo-Net

- La commune de Kermaria-Sulard : site institutionnel

- Kermaria-Sulard : Histoire, Patrimoine, Noblesse

- "Topic Topos, Le patrimoine, l'identité des territoires" : Kermaria-Sulard

- Geobreiz.com, Portail géographique de la Bretagne.

Annexes

-

Essai sur la toponymie de Kermaria-Sulard par Mikaël Le Maire (2013)

-

La toponymie des lieux-dits de Kermaria par Mikaël Le Maire (2013)

-

Les "Montres militaires" ou rassemblement des nobles en armes

-

Données démographiques de Kermaria-Sulard

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.