Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Communes littorales des Côtes-d'Armor

- enquête thématique régionale, Les ports de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Tréguier

-

Commune

Penvénan

-

Lieu-dit

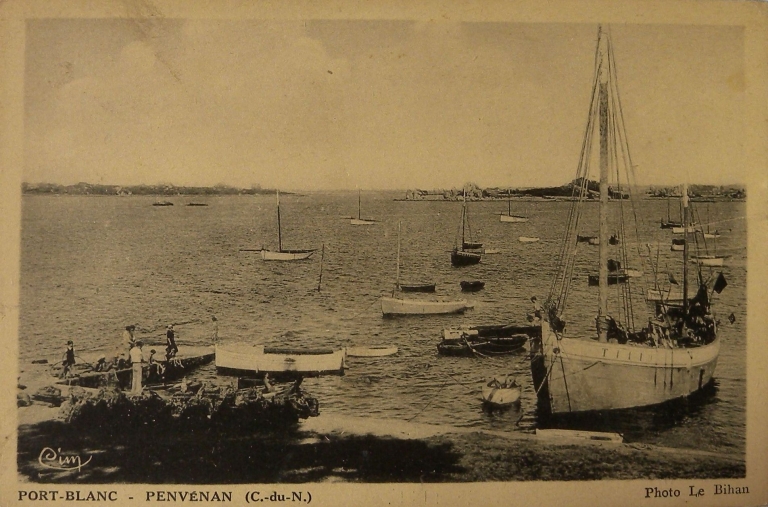

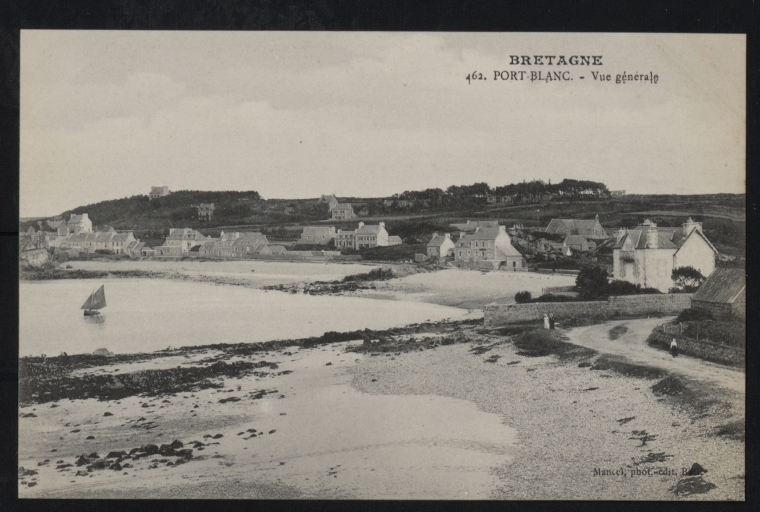

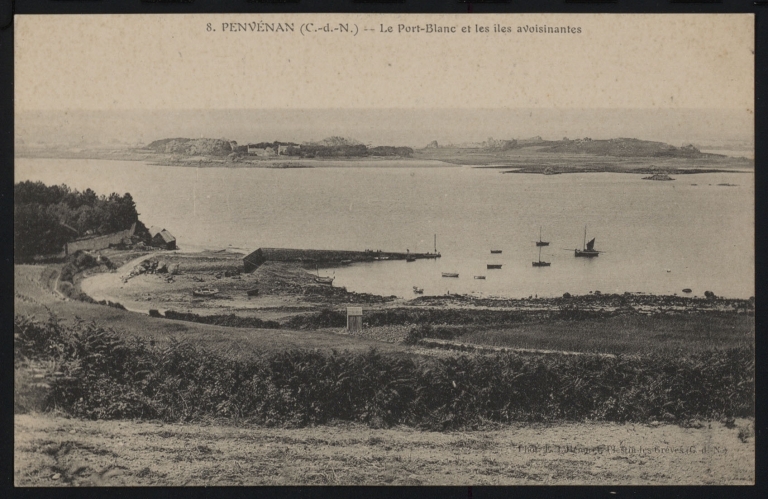

le Port-Blanc

-

Dénominationsport

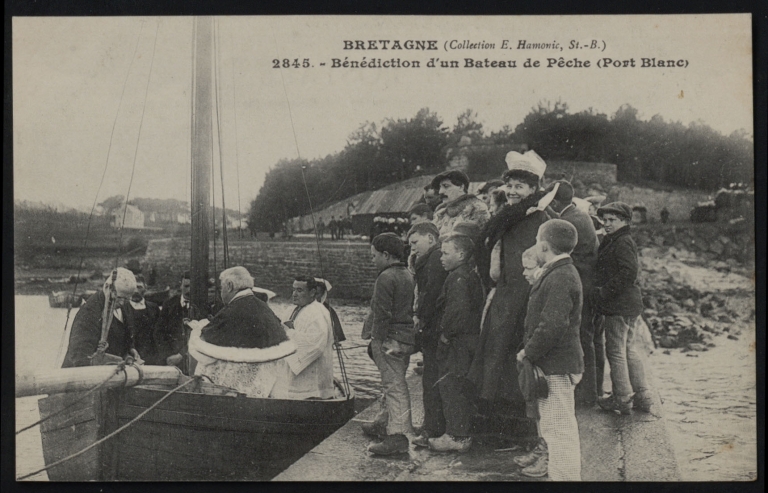

Depuis l'Antiquité, 'Pors Gwen' est un port de prédilection pour tous ceux qui abordent la presqu'île armoricaine puis s'installent dans l'arrière pays, dont les premiers moines venus d'outre-Manche.

Il faut attendre les 12e et 13e siècles pour trouver des documents mentionnant 'Pengwenan'. Le plus ancien, daté de 1163, est une bulle du Pape Alexandre III approuvant la donation de l'église de Penvénan à l'abbaye de Saint-Jacut. Mais ce havre ne fut pas de tout repos pour la population locale qui dut se replier dès le Moyen-Âge vers l'intérieur de la paroisse, à l'écart de la côte.

Le Port-Blanc est cité sur une carte marine datée de 1570, relatant la prise réalisée par les corsaires protestants de La Rochelle, du navire 'La Françoise', 'de Poulblanc en la paroisse de Penhouan'. Le 2 mai 1230, l'armée anglaise débarque au Port Saint-Gildas (autre nom de Port-Blanc). Ce débarquement se renouvelle en 1492, mais cette fois la flottille est mise en fuite selon la gwerz 'Notre-Dame-du-Port-Blanc', 'Itron-Varia a Borz-Gwenn'. Cette gwerz raconte comment la Vierge Marie transforma les fougères de la lande en une armée qui fit reprendre la mer aux sept navire ennemis. Une chapelle neuve fut construite en remerciement et en honneur de la sainte Vierge. Les étapes de la construction de ce monument reflètent étroitement les péripéties de l'histoire du Port-Blanc.

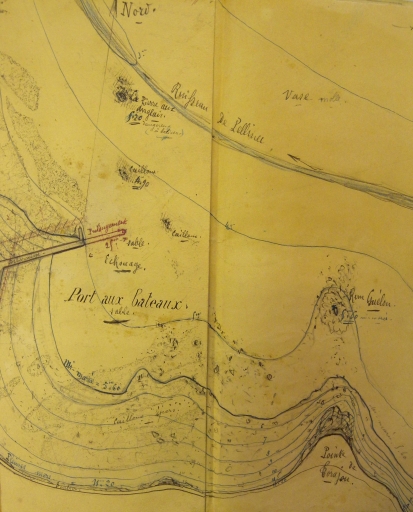

On rencontre les appellations successives suivantes pour désigner Port-Blanc et Penvénan : 'Plebs Penvean' (10e-11e siècle), 'Pennguenan' (en 1160), 'Penvennan' (en 1163), Sanit. 'Petri de Penguennan' (vers 1180), 'Penguenan' (en 1228), 'Penguennan', 'Penvennan' (en 1330), 'Penguennan' (en 1464), 'Penvenan' (en 1731) et 'Pors Bago' au 19ème siècle. Shakespeare (1564-1616) évoque Port-Blanc dans Richard III, 1595 (acte 2, scène 1). En effet, c'est sous le nom de 'Port Gweltas', port de l'Île Saint-Gildas qui lui sert de bouclier et défend l'entrée de la passe qu'il est désigné jusqu'au 14e siècle. 'Pengwenan' aurait été rattaché après la Révolution à l'unité administrative de Plougrescant avec Camlez, Trévou-Tréguignec et Coatreven. On peut encore interpréter 'Pengwenan' comme étant 'extrémité du territoire de Saint Gwenan' en signalant que Gwenan se traduit par 'abeille' en breton (voir la description du blason de la commune). En 1870, une cale débarcadère avec un quai est construite à 'Pors Bago' (le 'port des bateaux'), à l'usage des marins pêcheurs et des petits caboteurs de 30 tonneaux. Cette cale inclinée est plus accessible que le quai, mais elle est construite sommairement en pierres sèches et largement insuffisante pour les besoins du cabotage alors en développement. Trois projets d'exhaussement et d'élargissement de la cale, avec l'aménagement d'une plateforme sont proposés à l'étude en 1902, ainsi que le creusement du port. Une petite cale inclinée supplémentaire est aussi envisagée à l'usage exclusif de la pêche. Cependant, les finances de la commune ne peuvent pas assumer tous ces travaux. Ils sont en partie subventionnés par le Département et L’État. Il faut attendre l'année 1931 pour qu'une cale viaduc en béton soit accolée à l'ancienne cale, élargie et exhaussée. Ces anciens ouvrages portuaires ont été réaménagés au cours de la seconde moitié du 20e siècle pour la pêche (en déclin) et surtout la plaisance (1980).

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle

- Principale : 13e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Principale : 20e siècle

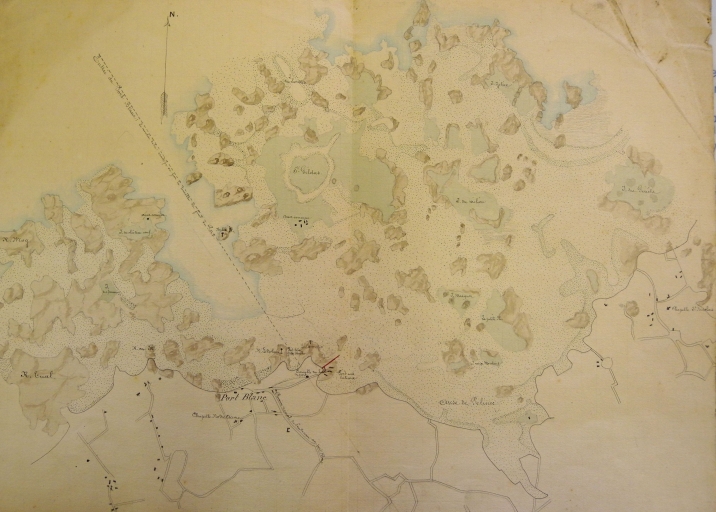

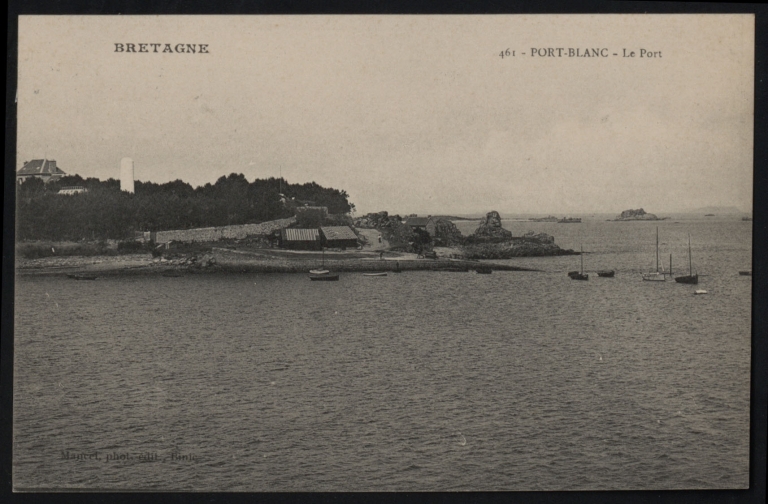

Le Port-Blanc est situé à 4 milles nautiques à l'Ouest de Perros-Guirec. Le port n'est pas protégé des vents d'Ouest et de Nord-Ouest mais représente un abri et un port-refuge pour les navires de pêche et les bateaux en transit. Des passes étroites, appelées 'trous' : le 'Trou du Graou' et le 'Trou du Flot' permettent son accès entre les bancs de galets de l'île aux Femmes et de l'île du Château. Les ouvrages portuaires sont situés à l'Est du rocher du Voleur, à l'entrée de la baie de Pellinec, qu'un long enrochement délimite, perpendiculairement à la côte.

La toponymie a conservé les noms des rochers et des passes de Port-Blanc : 'Kanol Porz Gwenn' ('Chenal de Port-Blanc'), Men ar chevr' ('Pierre à crevettes'), ''Porz Gwenn' ('Port-Blanc', échouage derrière la cale) et ''Roc'h Runrez' ('Roche à plusieurs sommets').

L'ancien quai du Port-Blanc, ancré à 10,80 mètres, mesurait 34 mètres de longueur et la cale 50 mètres pour une largeur de seulement 2 mètres. Cette construction en pierre sèche n'était pas assez robuste. Elle fut élargie à 4 mètres et exhaussée pour accueillir les bateaux à grande marée. Une cale viaduc en béton, d'une largeur de 4, 50 mètres lui fut adjointe, accolée à la cale, avec un enrochement. Le quai actuel mesure une soixantaine de mètres pour une largeur de 5 mètres et une hauteur maximum de 6 mètres. Il est accessible des deux côtés, avec des murs verticaux à l'Est (et avec un léger fruit à l'Ouest) et un parapet. Le parement extérieur des murs est en moellons de granite. Le revêtement du quai et de la cale qui le prolonge vers l'Ouest est en béton. Le quai mesure environ 40 mètres de longueur et la cale 30 mètres. Une seconde petite cale vient en retour à l'enracinement du quai vers l'Est. Le mur qui prolonge le quai vers la plateforme est continu avec des enrochements.

Le Port-Blanc offre aujourd'hui 562 places pour la plaisance en eau profonde, 210 places à échouage dont 4 pour les visiteurs.

-

État de conservationbon état, remanié, restauré

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Mancel

- (c) Comptoir photographique de Perros-Guirec

- (c) Collection particulière

- (c) Lespinasse

- (c) Mancel

- (c) L'Hénoret

- (c) Hamonic

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

LEVASSEUR, Olivier. Les usages de la mer dans le Trégor au 18e siècle. Rennes, thèse de 3ème cycle, (CRHISCO UPRES A-CNRS 6040), Centre de Recherches historiques sur les Sociétés et Cultures de l'Ouest, UHB, Rennes 2, juillet 2000.

-

THOMASSIN, Anastase. Le Pilote. Paris : 1875.

p. 296-304

Documents figurés

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : S Suppl. 253

Archives départementales des Côtes-d'Armor. S Suppl. 253. Construction d'une cale débarcadère (1867-1873). Travaux d'amélioration, exhaussement (1892-93), élargissement de la cale (1902, 1927-30).

-

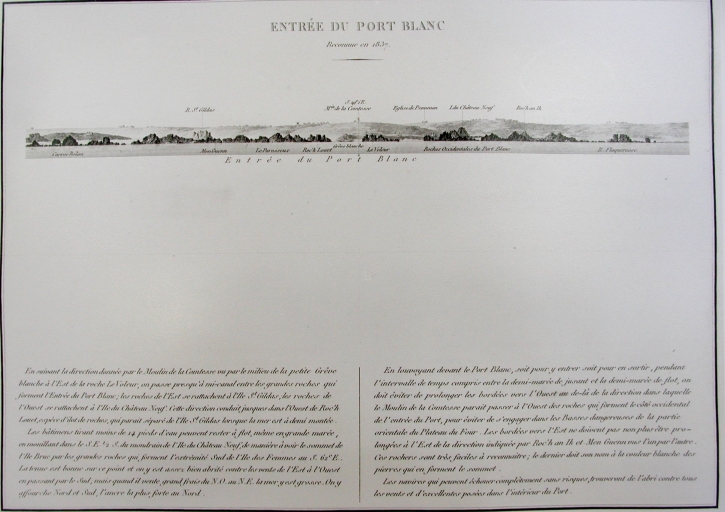

BEAUTEMPS-BEAUPRE, Charles-François. Le Pilote français. Paris : Imprimerie Royale, 1847.

p.

Annexes

-

Pêche et commerce à Port-Blanc

-

Le havre de Port-Blanc du 16e au 18e siècle

-

Extrait du 'Pilote' de Thomassin, 1875

-

Documents d'archives

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales