Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Plérin-sur-Mer

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Plérin-sur-Mer

-

Commune

Plérin

-

Cadastre

Domaine Public Maritime

-

Dénominationsport

-

Parties constituantes non étudiéesavant-port, bassin à flot, quai, pont, écluse, bassin à flot, pont, cale, maison

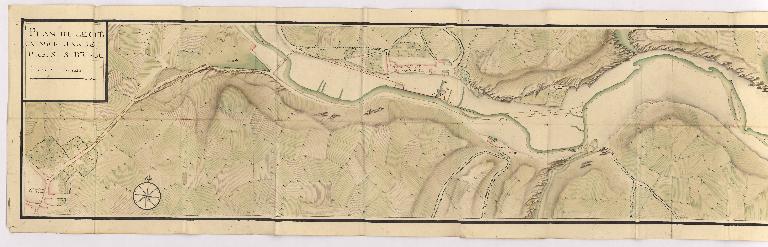

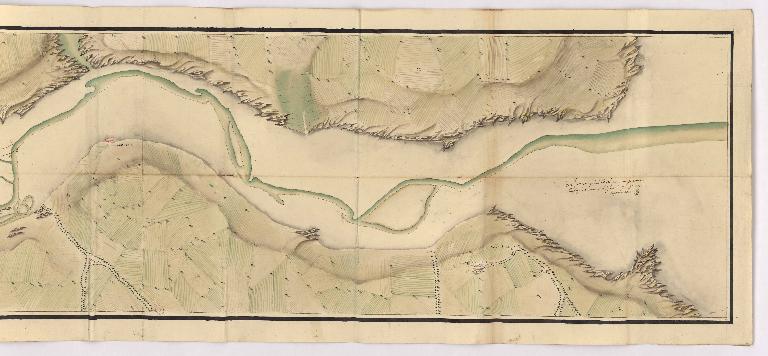

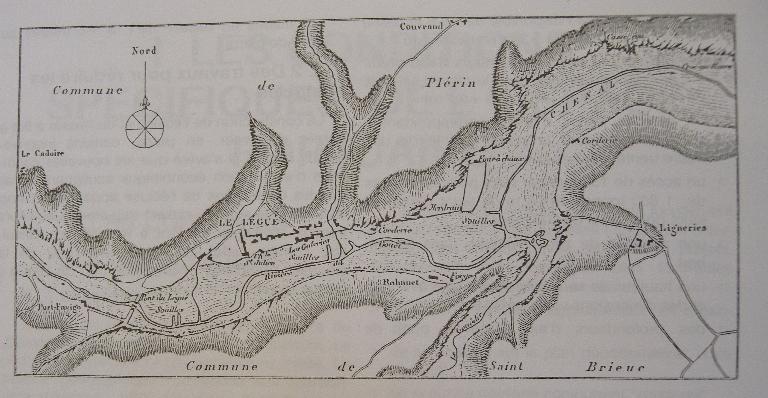

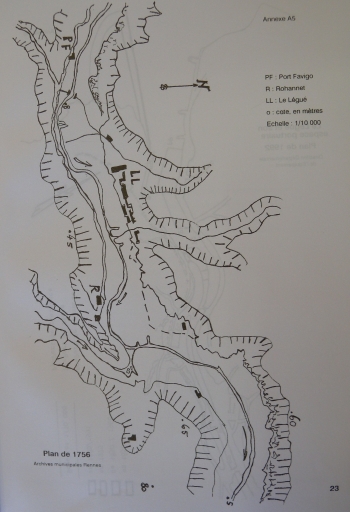

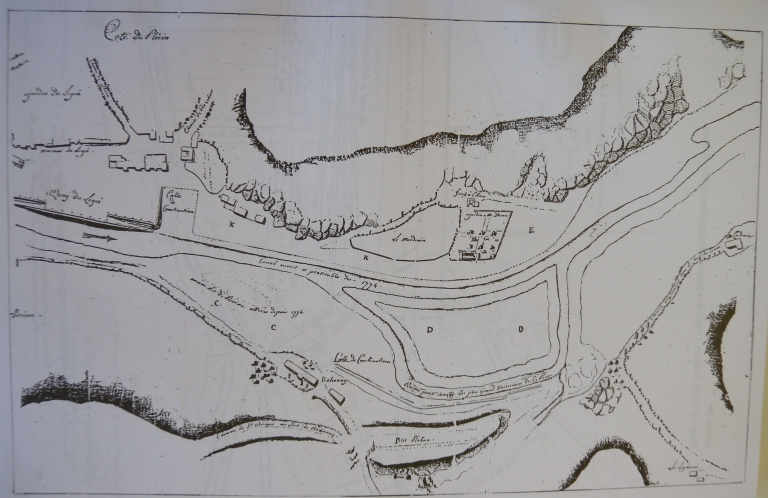

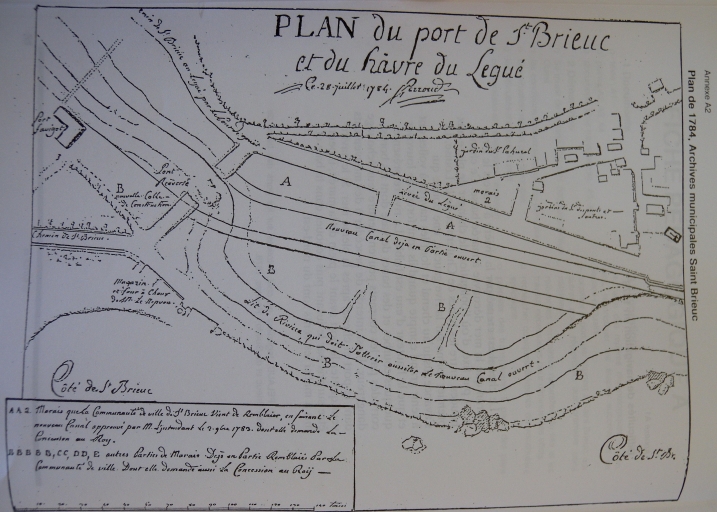

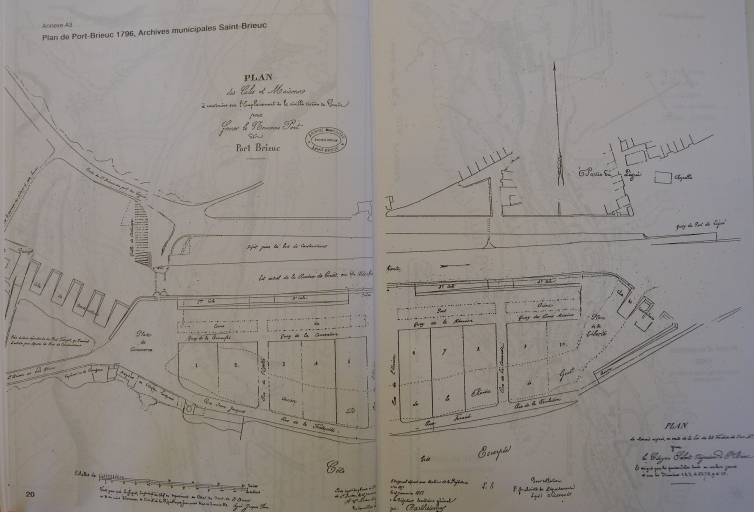

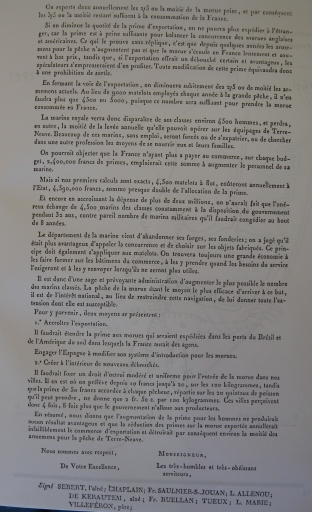

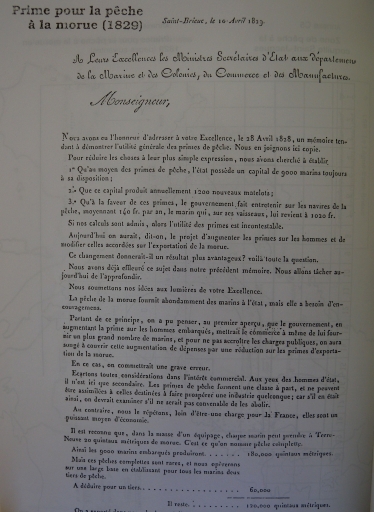

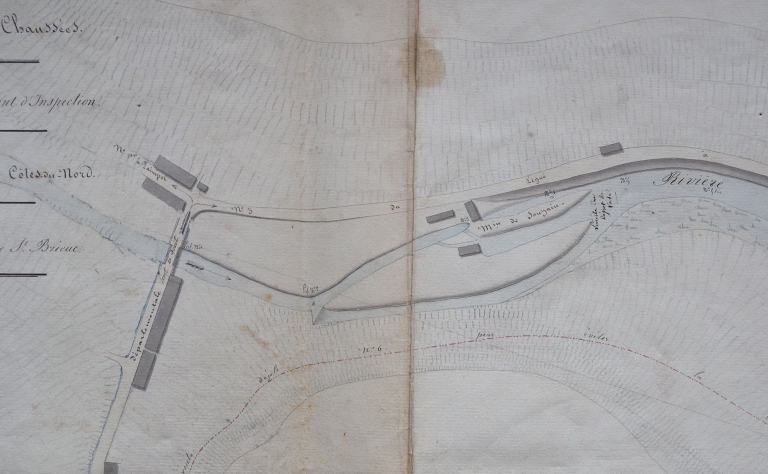

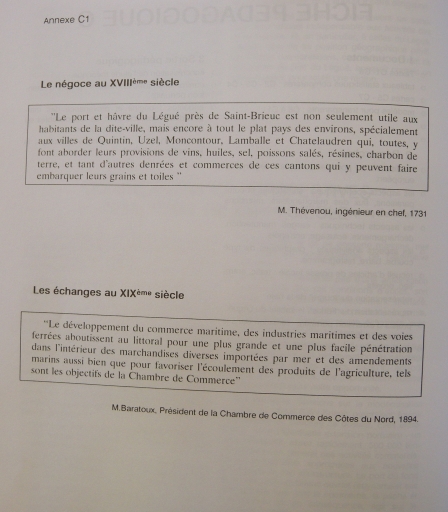

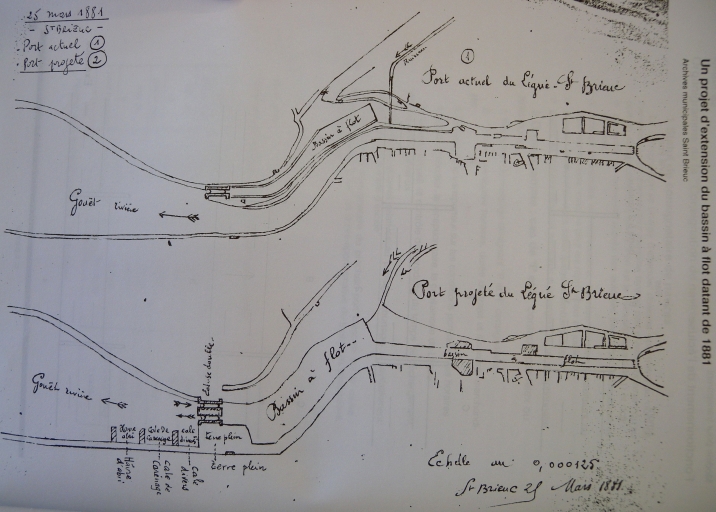

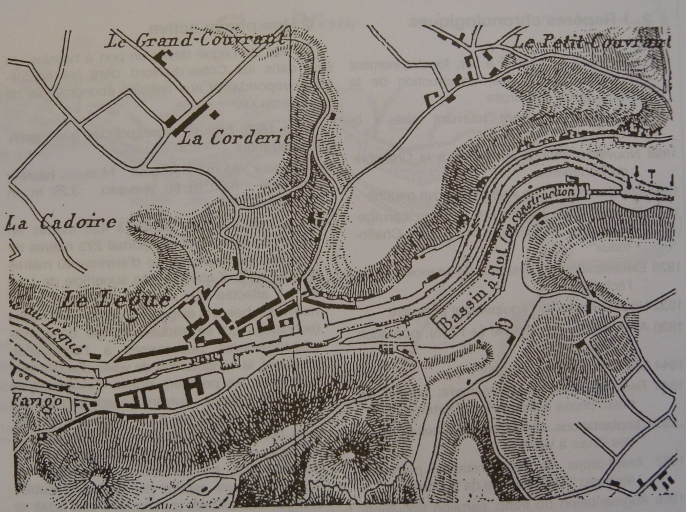

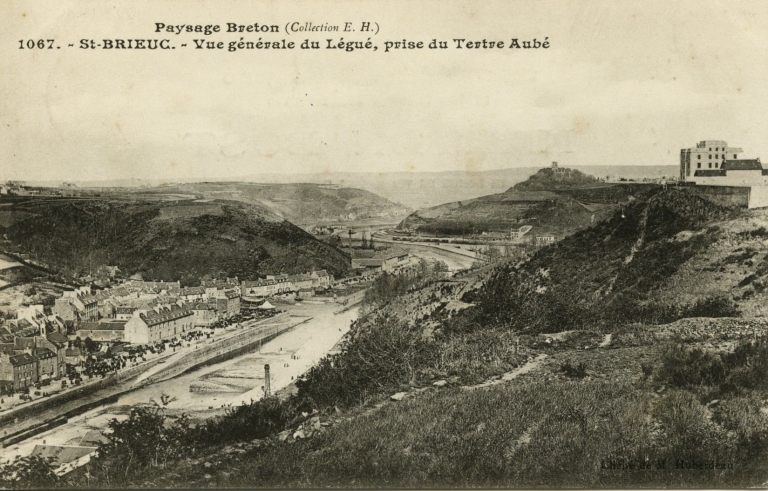

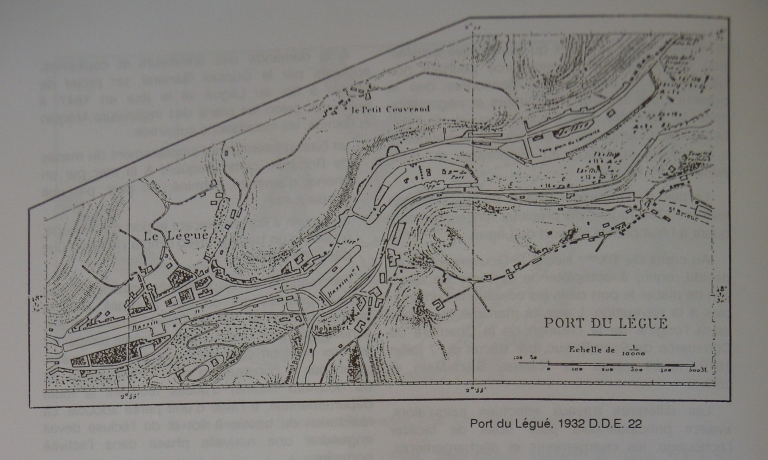

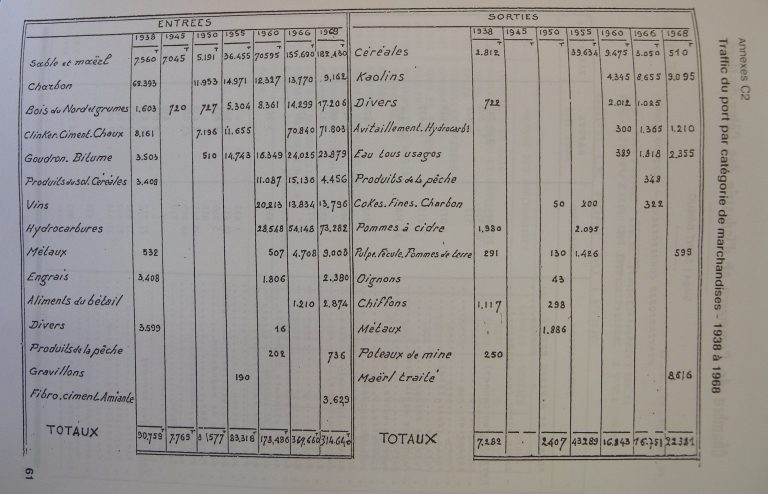

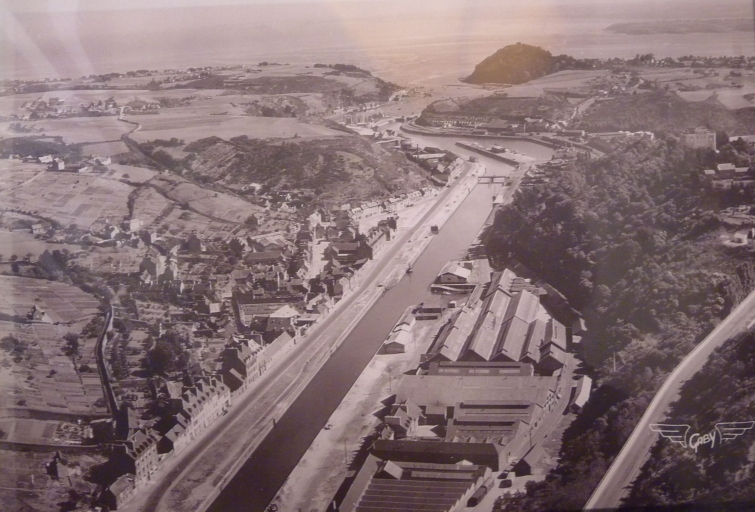

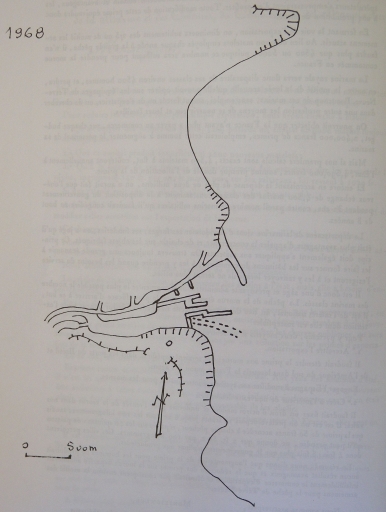

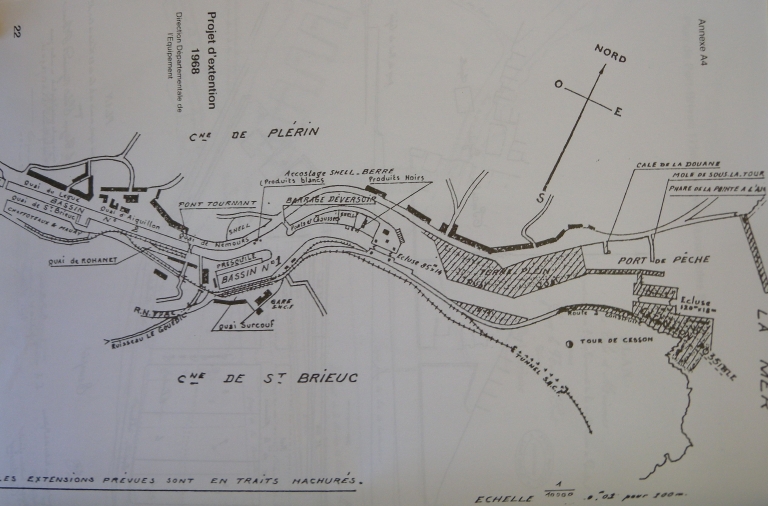

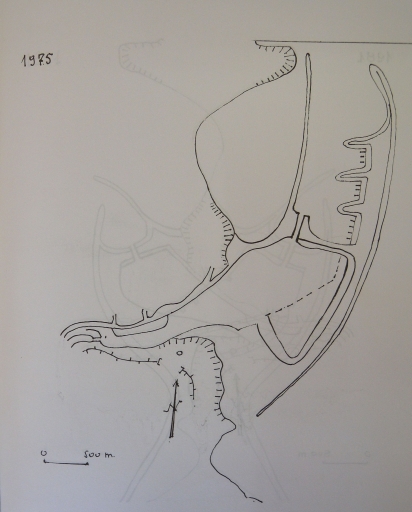

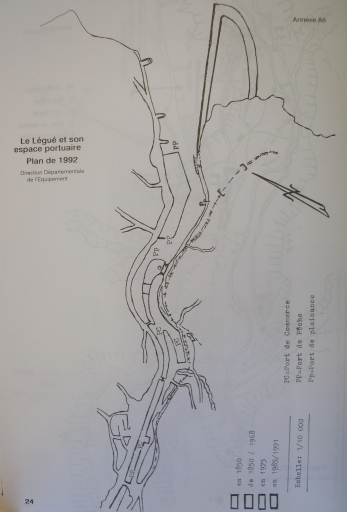

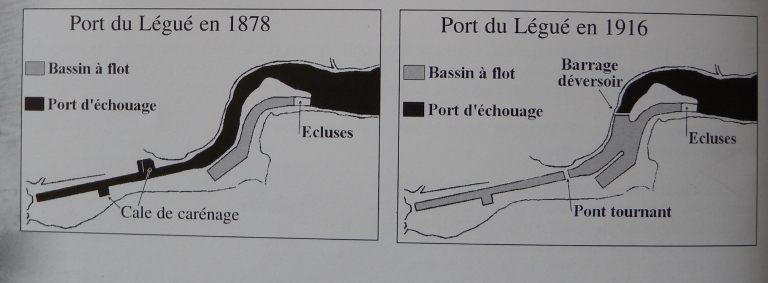

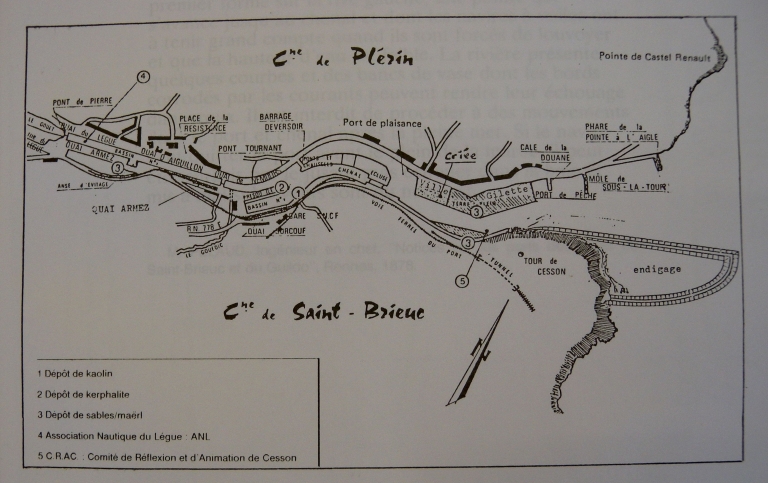

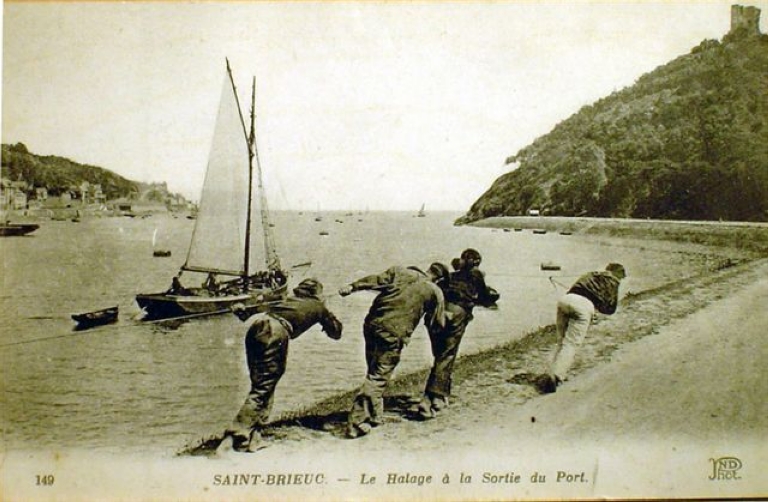

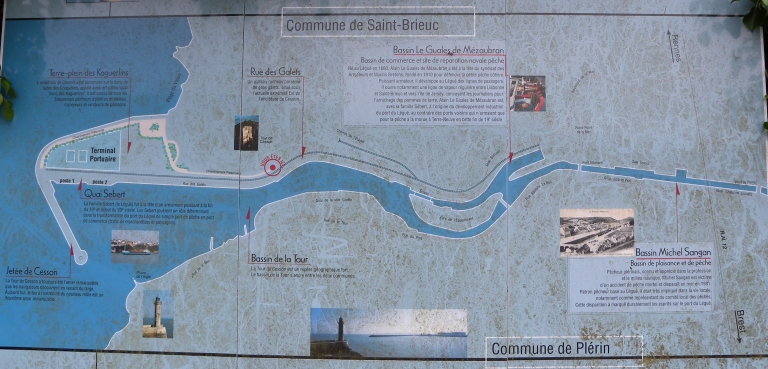

Il semble que le Légué ne soit pas le port primitif de Saint-Brieuc. Les premiers ports, 'Portus Aurélius' ('Port Aurel') et 'Portus Cessonius' ('Port de Cesson') auraient disparu à la suite d'un cataclysme survenu en l'an 709. Selon la tradition orale, C'est le port du Valais (appelé 'Port Glé') qui aurait été le port de Saint-Brieuc. Il menait encore les navires au début du 20ème siècle jusqu'au fond de la baie d'Yffiniac, avant que les phénomènes d'envasement ne changent la profondeur et la géomorphologie locale. L'un des derniers caboteurs, de 15 mètres de quille, s'appelait la 'Joséphine'. Il venait chercher des briques et des oignons à Langueux-Les-Grèves. A cette époque, la rivière d'Hillion, beaucoup plus large qu'aujourd'hui, passait le long de la côte. La 1ère mention du havre du Légué est datée de 1423, dans une lettre de change de Jean V, duc de Bretagne, donnée à son épouse Jeanne de France, pour le négoce et la pêche à Terre-Neuve. En 1556, on remarque l'existence de 'souilles' pour l'échouage des navires et la présence du manoir de l'armateur Favigo (t). En 1625, le manoir de Rohannec'h témoigne d'un commerce déjà actif. En 1687, L'armateur Le Roux arme pour Terre-Neuve, et en 1691, Saint-Brieuc devient le siège royal de l'Amirauté. En 1731, les premiers travaux portuaires sont réalisés : construction d'un pont en bois et du 'Chemin Neuf'. Pendant le 4e quart du 19ème siècle et le 1er quart du 20ème siècle, les travaux d'aménagement du port vont s'accélérer. Des armateurs et des commerçants, comme Alain Le Gouales de Mézaubran et la famille Sébert, vont favoriser le développement industriel et commercial du Légué : nouvelles lignes de fer et nouvelle ligne de transport maritime en direction des îles anglo-normandes (commerce de la pomme de terre). Le port du Légué devient à la fois un port de Grande pêche, de pêche côtière et un port de commerce, très actif pour son hinterland environnant (commerce des céréales, de la toile et des meules de moulin). Il est considéré comme un port-refuge, un port secondaire. Cependant, l'historique des travaux d'aménagement portuaire du Légué montre une succession de chantiers ponctuels et le manque d'aménagement global : En 1731 : premiers travaux portuaires d'après le plan dressé par l'ingénieur Thévenou : construction du Pont de bois. En 1756 : plan du Légué par l'ingénieur Chacat de Grandmaison. En 1758 : construction du quai d'Aiguillon et des premières cales, rectification du chenal. En 1733 : le quai et le pont sont détruits par le 'déluge de Châtelaudren'. En 1777 : édit royal donnant le droit d'armer pour les colonies. En 1783 : rectification du chenal sur 300 mètres et aménagement d'un nouvelle route d'accès au port. En 1784 : plan du port par l'ingénieur Perroud. En 1796 : Plan de 'Port-Brieuc' avec projet de nouvelles cales. En 1819 : création de la Chambre de Commerce et reconstruction du Pont-de-Pierre modifié. En 1837 : construction des quais de Nemours et de Rohanet En 1844 : prolongement du chemin de halage, rive gauche En 1847 : projet de bassin à flot En 1859 : projet de mise en communication du bassin à flot et du port d'échouage du Légué Entre 1868 et 1876 : Ecluse et bassin à flot en construction (achèvement de l'écluse en 1869). En 1881 : projet d'une double écluse. En 1885 : Achèvement et ouverture du bassin à flot, fonctionnement manuel de l'écluse. Construction de la voie ferrée, rive droite. En 1887 : projets d'avant-port à la Pointe-de-l'Aigle et d'allongement de l'écluse. En 1893 : ouverture du pont tournant livré à la circulation. Le port du Légué devient un port à bassins, le seul dans les Côtes-du-Nord, dont les équipements répondaient aux besoins économiques de cette fin du 19ème siècle. En 1904 : construction d'une voie ferrée, rive gauche. En 1915 : création du bassin à flot n° 2 et d'un barrage déversoir. En 1928 : électrification du système de manoeuvre de l'écluse. EN 1932 : nouveau plan d'équipement portuaire. En 1936 : allongement de l'écluse (+ 10 mètres), opération de désenvasement. En 1944 : écluse dynamitée et détruite. En 1946 : reconstruction et désenvasement, reprise du trafic, phase active, écluse portée à 85 mètres. En 1962 : avant-projet de modernisation portuaire ; nouveau feu à la cale de la Douane. En 1968 : augmentation du trafic portuaire et projet d'agrandissement du port. En 1969 : trafic portuaire à son apogée : projet de terre-plein. En 1975 : nouveau projet d'extension et construction du terre-plein de la Ville-Gilette. En 1981 : projet de port de plaisance. En 1985 : endigage à la Pointe-de-Cesson, désenvasement, chute du trafic. En 1991 : nouveau projet d'extension, projet de port de plaisance, difficultés de la pêche. En 1992 : projet de développement global du port. EN 1999 : premiers travaux d'aménagement du port de commerce. Les récentes améliorations portuaires ont augmenté la superficie des terre-pleins sur la rive gauche et facilité les mouvements des bateaux de pêche. L'endigage réalisé à la Pointe-de-Cesson en 1985 constitue un entonnoir dont les perrés ont servi au futur port. Après les graves crises économiques qui ont perturbé le trafic du port à la fin du 20ème siècle, plusieurs projets d'extension du port du Légué ont été étudiés par la Chambre de Commerce, avec le soutien du Conseil général, dont la réalisation en cours d'un grande digue à l'Est et du 3ème quai. Le port du Légué est aujourd'hui le principal port de commerce des Côtes-d'Armor et le 5ème port breton (trafic pour les bateaux de charge de 3000 à 5000 tonnes). Il est aussi devenu un port de plaisance et un site départemental de réparation navale, en particulier pour les navires de pêche de fort tonnage (350 tonnes). Les friches industrielles de la rive droite du Légué (Carré Rosengart, Chaffoteaux et Maury) sont devenues un atout pour le développement des activités portuaires du Légué autour des activités de maintenance de la plaisance et de la pêche, mais aussi pour le développement du commerce maritime, lié au contexte international favorable aux transports maritimes.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 15e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 17e siècle

- Principale : 2e quart 18e siècle

- Principale : 3e quart 18e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

Jusqu'au milieu du 19ème siècle, l'espace navigable du port du Légué était très restreint. La marée d'Equinoxe submergeait les quais. D'autre-part, le port est exposé aux vents de Nord-Nord-Est, ce qui représente une forte contrainte pour les navires qui quittent ce port 'vent de bout'. Les premiers travaux d'aménagement du port (bassin à flot, premier bief) ont permis de rendre ses quais accessibles aux vapeurs. Cependant, la canalisation du Gouët et l'endigage de la rivière ont freiner l'effet chasse d'eau et envasé progressivement l'estuaire. Le port comprend plusieurs parties distinctes, depuis l'avant-port en aval, avec ses digues, jetées, môles et son chenal d'accès jusqu'aux deux bassins (pêche, commerce et plaisance), reliés par l'écluse, le barrage déversoir et le pont tournant. Ces ouvrages portuaires sont complétés par les nouvelles digues de la Pointe-de-Cesson en direction du môle de 'Sous-la-Tour', qui élargissent les perspectives de développement portuaire. L'endigage de la Pointe-de-Cesson doit servir à l'extension du nouveau port du Légué afin d'aménager une zone industrielle portuaire sur plus de 13 ha reliée directement au port actuel trop faiblement doté en terre-pleins. Les terre-pleins de la Ville-Gilette et du quai Surcouf, rive droite, proposent leurs infrastructures au commerce international. L'îlot de l'Ecluse et la presqu'île du bassin n°1 servent de dépôt pour le sable, le maërl et la kerphalite. L'anse d'évitage, située sur la rive droite, occupe l'ancien emplacement de la cale de carénage. Elle permet aux navires de longueur inférieure à 50 mètres 'd'éviter'. L'anse forme un rectangle long de 48 mètres et large de 30 mètres. Elle s'achève par 2 cales inclinées et son sol présente la particularité d'être pavé. L'activité de commerce se répartit aujourd'hui entre le bassin à flot Le Guales de Mézaubran (avec ses 650 mètres de quais), le terre-plein de la Ville Gillette (poste d'échouage avec un quai de 120 mètres du côté plérinais, où les navires chargent les sables et la ferraille), et le nouveau terminal des Kaguerlins. Les trois nouveaux quais rive droite, offrent des perspectives de développement pour la réception des navires marchands ; cependant, le 3ème quai n'est pas assez long pour recevoir trois navires en même temps (84 mètres de longueur). De plus, il s'affaisse et les bassins s'envasent, portant leur profondeur à 4 mètres..

-

État de conservationbon état, remanié

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

- (c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

- (c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

- (c) Archives municipales de Rennes

- (c) Archives municipales de Saint-Brieuc

- (c) Collection particulière

- (c) Archives municipales de Saint-Brieuc

- (c) Archives municipales de Saint-Brieuc

- (c) Archives municipales de Saint-Brieuc

- (c) Centre départemental de documentation pédagogique (Saint-Brieuc)

- (c) Centre départemental de documentation pédagogique (Saint-Brieuc)

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Centre départemental de documentation pédagogique (Saint-Brieuc)

- (c) Collection particulière

- (c) Archives municipales de Saint-Brieuc

- (c) Archives municipales de Saint-Brieuc

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Direction départementale de l'Equipement (Côtes-d'Armor)

- (c) Centre départemental de documentation pédagogique (Saint-Brieuc)

- (c) Collection particulière

- (c) Centre départemental de documentation pédagogique (Saint-Brieuc)

- (c) Direction départementale de l'Equipement (Côtes-d'Armor)

- (c) Centre départemental de documentation pédagogique (Saint-Brieuc)

- (c) Direction départementale de l'Equipement (Côtes-d'Armor)

- (c) Collection particulière

- (c) Direction départementale de l'Equipement (Côtes-d'Armor)

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes d'Armor. S Suppl. 276-277. Port du légué : concession et exploitation du gril de carénage par la Chambre de Commerce de St-Brieuc. Travaux (1916-1947). Grues pour le déchargement des navires.

Bibliographie

-

CHASSEBOEUF, Gildas. Carnet de port. Douarnenez : Editions Le Chasse-Marée, 2006.

-

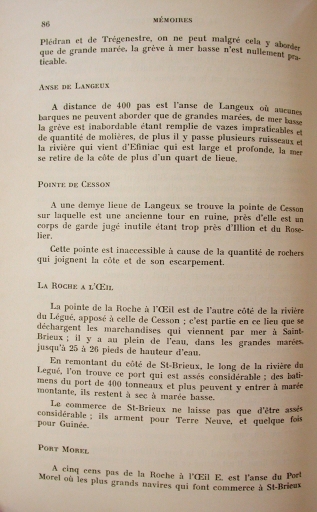

MAZIN, Charles, Guillaume (de). Etudes des ports, havres, baies, grèves et ruisseaux portant leurs eaux à la mer, Paris, 1756.

p. 86 -

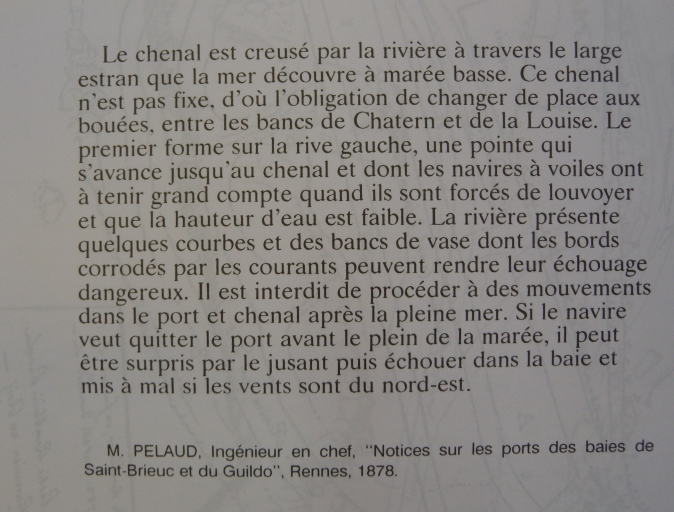

PELAUD, M. Ports maritimes de la France. Notices sur les ports des baies de Saint-Brieuc et du Guildo et des parages voisins. Ministère des Travaux Publics : Imprimerie nationale, 1878.

p.

Documents figurés

-

Archives départementales des Côtes d'Armor. S Suppl. 108. Avant-projet de bassin à flot (1839-1861. Prolongement du chemin de halage (1844-1845).

-

Archives départementales des Côtes d'Armor. S Suppl. 110. Alimentation du bassin par le Gouëdic (1859-1870). Réparation d'une cale de débarquement (1865-1866). Achèvement de l'écluse (1867-1881). Entretien et élargissement du chemin de halage (1868-1891).

-

Archives départementales des Côtes d'Armor. S Suppl. 529. Port du légué : pont tournant entre St-Brieuc et Plérin, études et plan (1880-1890).

-

Extrait du plan original daté de 1756, dit Chocat de Grandmaison (AD 35 : C FI 2396-01).

Documents audio

-

BUFFARD, François. Témoignage oral sur l'histoire du port du Légué et les activités de pêche et de cabotage. Plérin : 20 mai 2009.

témoignage oral

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Contient

- Avant-port : port d'échouage du Légué (Plérin-sur-Mer)

- Bassin à flot du Légué (Plérin-sur-Mer)

- Bassin à flot n° 2 du port du Légué (Plérin-sur-Mer)

- Maison des Phares et Balises : magasin aux huiles, logement et bureau, la Pointe-à-l'Aigle (Plérin-sur-Mer)

- Maison : dite 'maison du port', capitainerie et maison éclusière, L'île Sèche ; la Presqu'île (Plérin-sur-Mer)

- Phare de la Pointe-à-l'Aigle (Plérin-sur-Mer)

- Pont routier dit le Pont Favigo, puis le Pont-de-Pierre, le Légué (Plérin-sur-Mer)

- Pont tournant, le Légué (Plérin-sur-Mer)

- Port de pêche et de cabotage : Le Légué (Plérin-sur-Mer)

- Quais et cales du Légué (Plérin-sur-Mer)

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales