La première usine d'algues de Pleubian, datée de 1898 (sur le site de "Penn-ar-Land", fait suite à celles du Conquet en 1828, de Portsall en 1857, de Tréguier en 1864, de Loguivy-de-la-Mer en 1882 et de l'Île de Bréhat (celle-ci ferma en 1890). Ces usines d'iode (l'iode fut découverte par le chimiste Courtois en 1813) ont pris la relève des premiers fours à goémon, produisant la cendre d'algues utile pour la fabrication du verre dès le 17e siècle. On signale des fours à goémon sur l'Île Maudez en 1784. Les algues étaient aussi utilisées traditionnellement comme amendements pour l'agriculture, favorisant la "Ceinture dorée du Trégor" et la culture des primeurs depuis le 3e quart du 19e siècle. En 1838, Trébeurden expédiait 200 goémoniers à l'île Molène pour ramasser le lichen.

La découverte des carraghenates est le fait du laboratoire de biologie marine de Roscoff en 1877 ; celle des alginates est liée au chercheur Stanford en 1883. Selon Le Goffic, la première unité industrielle de valorisation des algues aurait été créée en 1890 à Trégastel par une entreprise allemande.

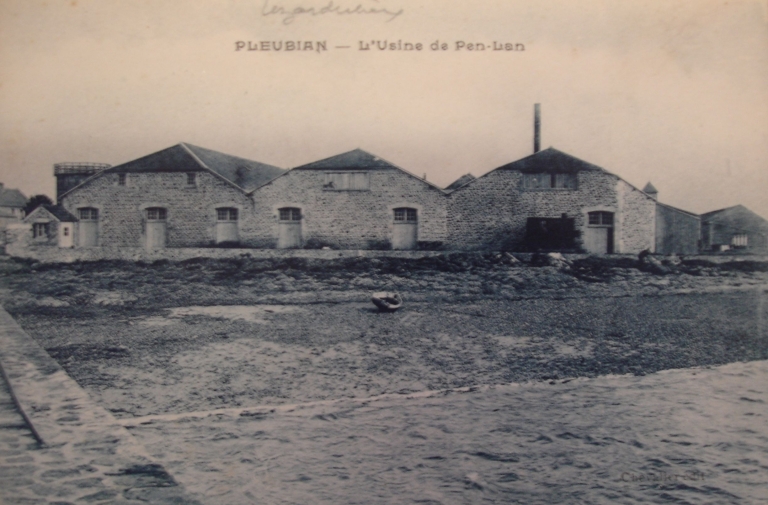

En 1896, la société des Halogènes, dont Monsieur Combes était le directeur, fait l'acquisition des premiers terrains au lieu dit Pen-ar-Land, à l'Armor-Pleubian. Monsieur James, industriel à l'usine de Penn Lann, découvre un procédé lui permettant d'extraire l'iode directement des algues sans dissoudre les sels minéraux qu'elles contiennent. En 1906, ont lieu les premières tentatives de fabrication d'alginates à Pleubian par la société Norgine, qui avait racheté l'ancienne entreprise.

Entre 1910 et 1916, la fabrication s'arrête faute de débouchés commerciaux et à cause de la guerre. Pendant cette période, on essaya d'extraire du brome dans l'eau de mer au profit de la Défense nationale, mais sans succès. En 1917, la société Electro-Chimie rachète l'entreprise et la revend quelques années plus tard à la firme belge Fabib.

En 1926 démarre la fabrication industrielle d'alginates, grâce aux recherches abouties du chimiste Raoul Richard, mais elle s'arrête en 1931 à cause de la crise économique, pour redémarrer en 1941 avec la reprise de l'outil de production par la société Maton. En 1959, la Société d'exploitation des algues (CECA) prend la relève et ouvre une nouvelle usine à Lannilis dans le Finistère. En 1981, l'usine CECA ferme définitivement.

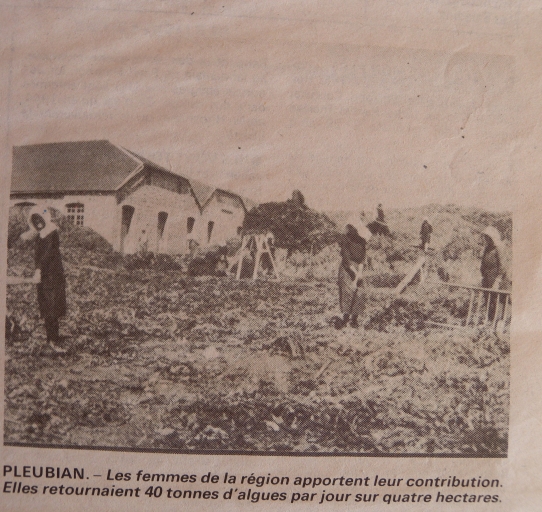

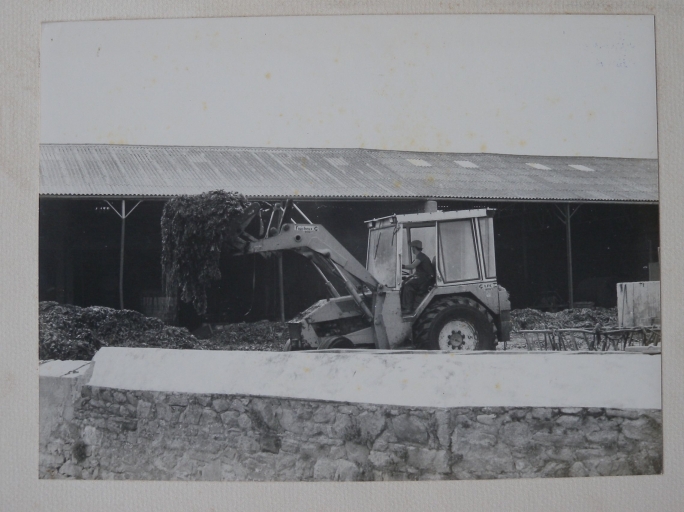

En 1975, l'effectif permanent de l'usine était de 50 personnes. Neuf bateaux récoltaient les laminaires pour l'usine à l'aide d'un scoubidou. Entre les deux guerres, l'usine CECA armait plusieurs bateaux goémoniers pour la récolte en mer. Une vingtaine de personnes ramassaient aussi le goémon de rive pour alimenter la production.

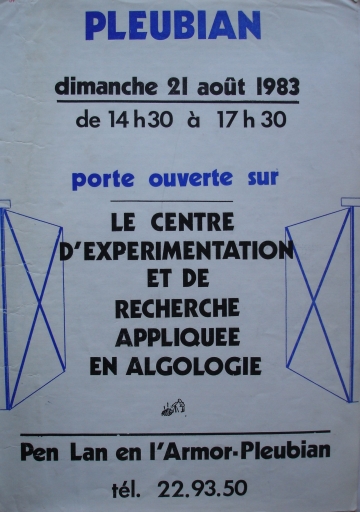

Le 15 mai 1982, une société d'économie mixte Centre d'Expérimentation et de Recherche Appliquée en Algologie (CERAA) remplaçait l'ancienne usine, avec le soutien des collectivités locales et départementales. Ce centre va devenir un pôle d'excellence et une référence européenne pour la recherche sur et sur la valorisation des algues vertes, dans le domaine de l'alimentation animale (avec la société L'Aviculteur briochin), des composts, puis de la culture d'algues.

Les anciens bâtiments de l'usine vont être progressivement détruits dans les années 1980 et remplacés par des édifices et des équipements neufs, sauf l'ancienne jetée qui est toujours utilisée aujourd'hui. Le centre de recherche s'appelle aujourd'hui le Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA), avec un statut de société d'économie mixte, dont le Département possède plus de 50 % des parts.