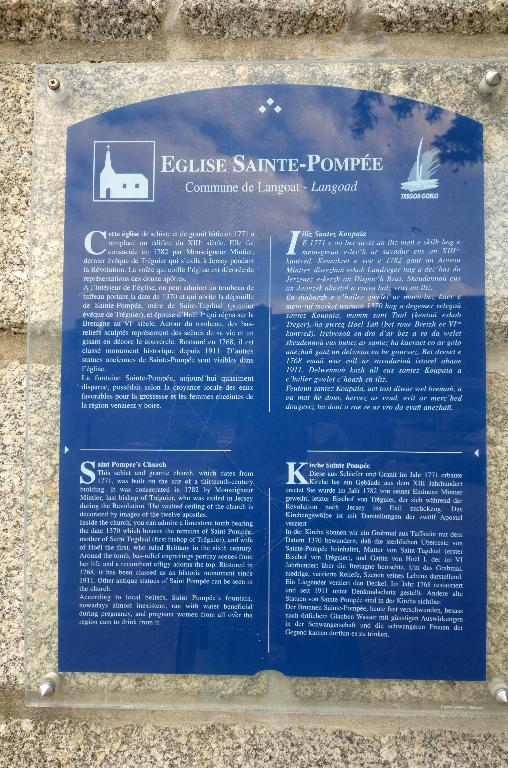

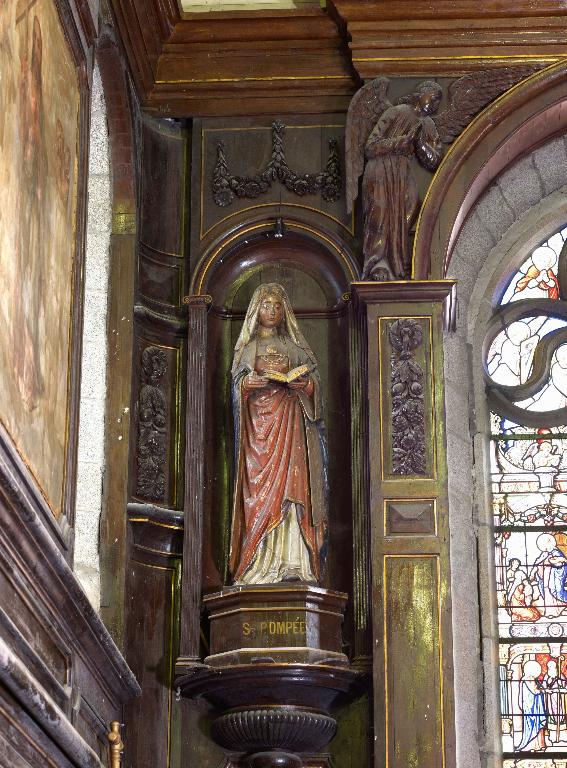

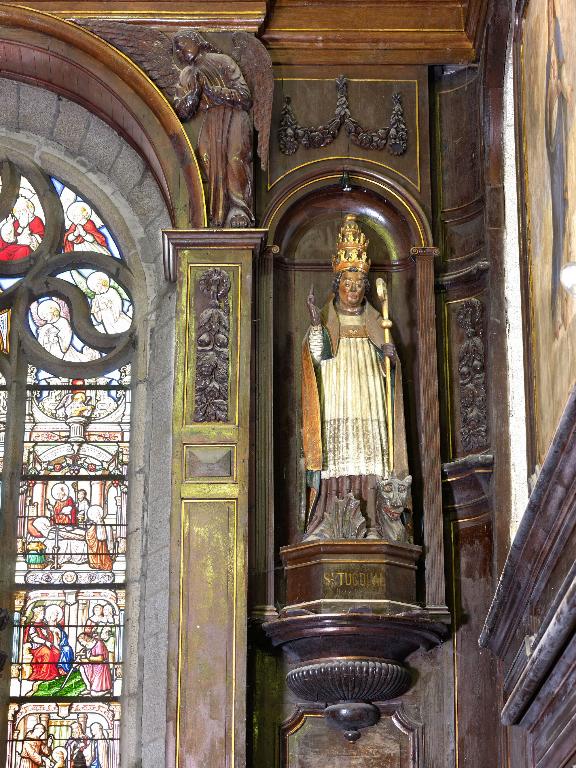

L'église paroissiale de Langoat est dédiée à Sainte Pompée. Elle a vraisemblablement été implantée sur le lieu de son inhumation au 6e siècle (à l'emplacement de la chapelle primitive). Une fontaine homonyme est située dans un talus à une centaine de mètres au nord de l'église paroissiale. Sainte Pompée (ou plutôt Sainte Aspasie, fille du Roi Eusèbe d'Armorique) est originaire de Grande-Bretagne et a immigrée en Armorique au 6e siècle. Ce serait l'épouse du roi Hoël Ier surnommé "le Grand" qui régna sur la Bretagne armoricaine et la mère de sept enfants dont Tugdual, connu comme premier évêque de Tréguier et Léonor. Tugdual deviendra plus tard Saint Tugdual, c'est l'un des sept saints fondateurs de la Bretagne (saint Malo ou Maclou ; saint Samson ; saint Brieuc ; saint Pol Aurélien ; saint Corentin et saint Paterne ou Patern). A la mort de son mari en 545, Pompée devient religieuse et se retira dans le monastère de Langoat. En Bretagne, elle est également connue sous le nom de "Koupaïa" ou "Coupaia". Les restes de Sainte Pompée ont été déplacés en 1370 dans un mausolée ; il a été ouvert en 1768 à la demande de l'évêque de Tréguier afin d'authentifier les ossements de la sainte et de prélever des reliques. Élevé en granite et en marbre, le mausolée de Sainte Pompée, classé au titre objet en 1911, affecte la forme d'un carré de 1,64 mètre pour 1 mètre de hauteur. Les panneaux en bas-relief raconte l'histoire de la sainte.

Au milieu du 18e siècle, l'église primitive de Langoat, qui datait vraisemblablement du 13e siècle menace de s'écrouler : Joseph de Cheylus, l'évêque de Tréguier (de 1762 à 1766) finit par interdire son utilisation le 16 mars 1763. L'ensemble du mobilier de l'église est mis en sécurité. Il s'agit notamment de cinq autels, des statues et de la chaire à prêcher ainsi que du tombeau à gisant de Sainte-Pompée. L'office est donc célébré pendant plusieurs années dans la petite chapelle de Notre-Dame-du-Bois. A cette époque, la paroisse compte pourtant plus de 2000 habitants. Dès 1762, un plan de la nouvelle église a été dessiné par Jacques Anfray, architecte et ingénieur des Ponts et Chaussées à Guingamp. Le financement de l'église est approuvé par le conseil du roi, la hiérarchie épiscopale et le parlement de Bretagne le 29 juin 1766. Les travaux sont adjugés en 1767 à Claude Le Caër, entrepreneur à Langoat qui percevra 3 095 livres 13 sous et 8 deniers dans l'opération. Le devis s'élève à 42 715 livres, 15 sous et 15 deniers : il comprend la démolition de l'ancienne église et de la chapelle du cimetière ainsi que le tri des matériaux. La tour de l'église porte l'inscription et le millésime suivant : "DECREVIT UT DOMUS DEI AEDIFICARETUR 1771" que l'on peut traduire par "Cette église fut décrétée Maison de Dieu en 1771". L'édifice a été consacré en 1782 par Augustin-René-Louis Le Mintier, dernier évêque avant la suppression du siège en 1790.

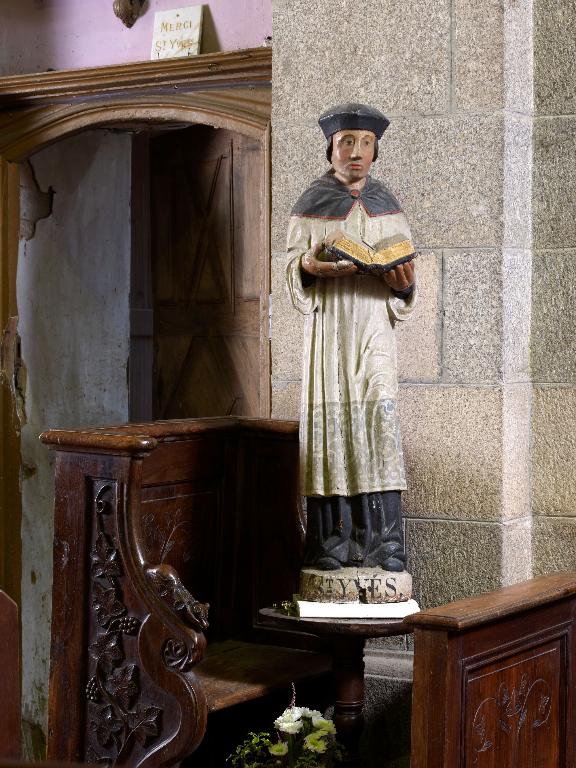

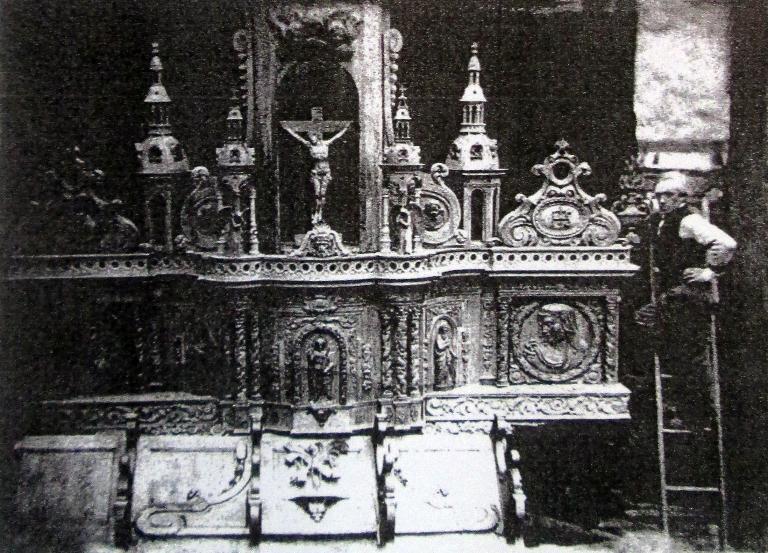

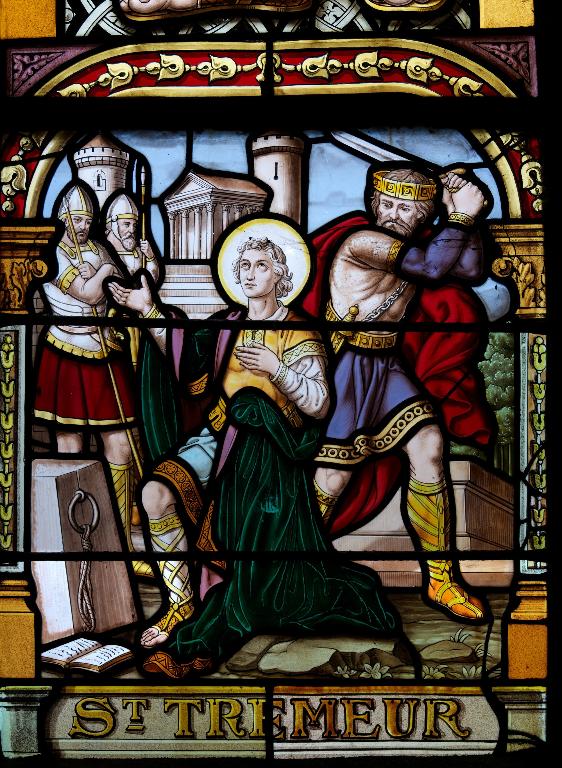

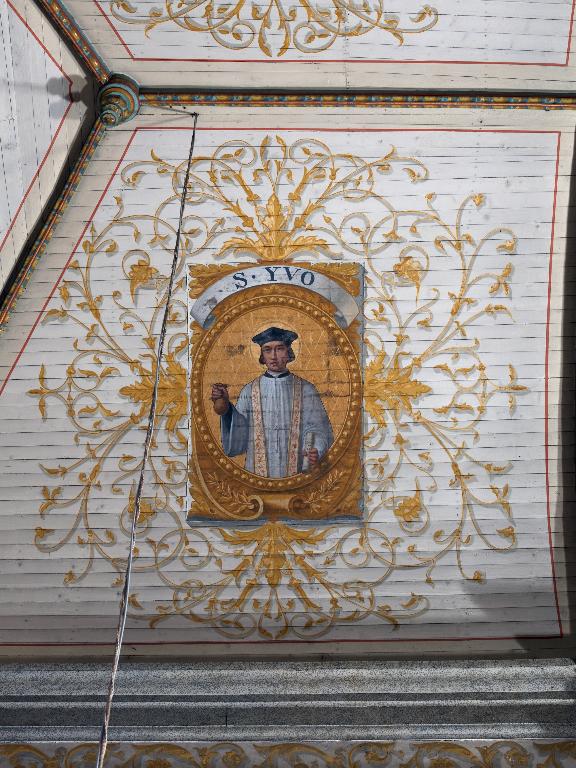

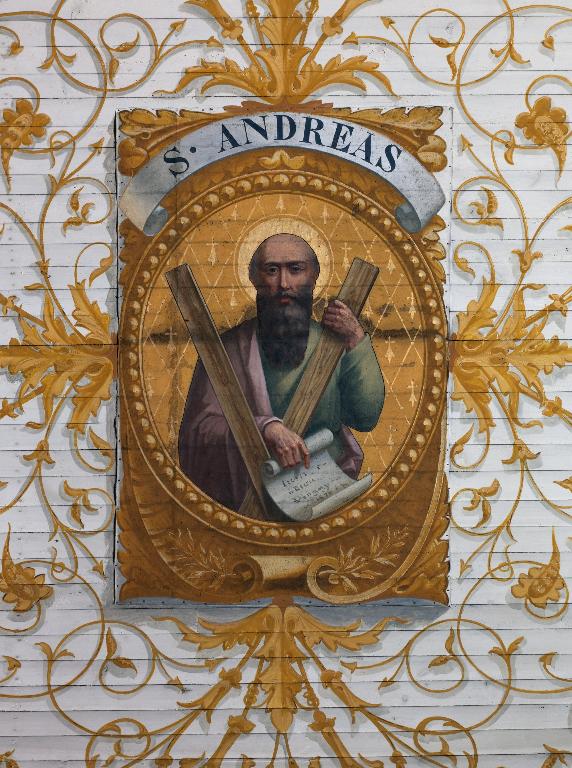

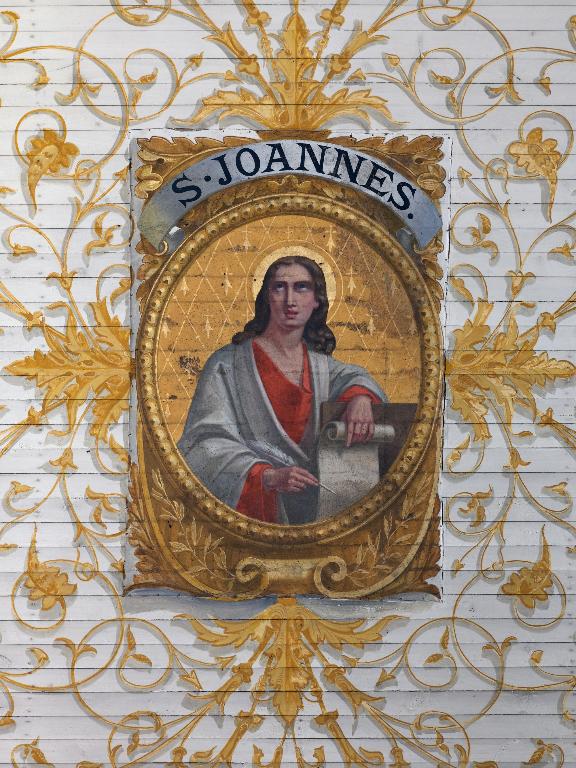

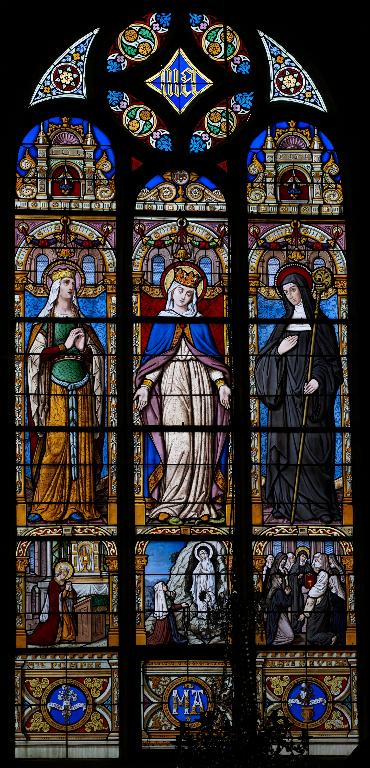

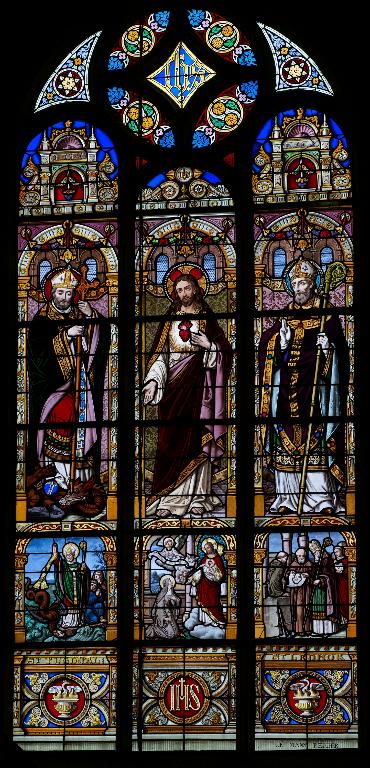

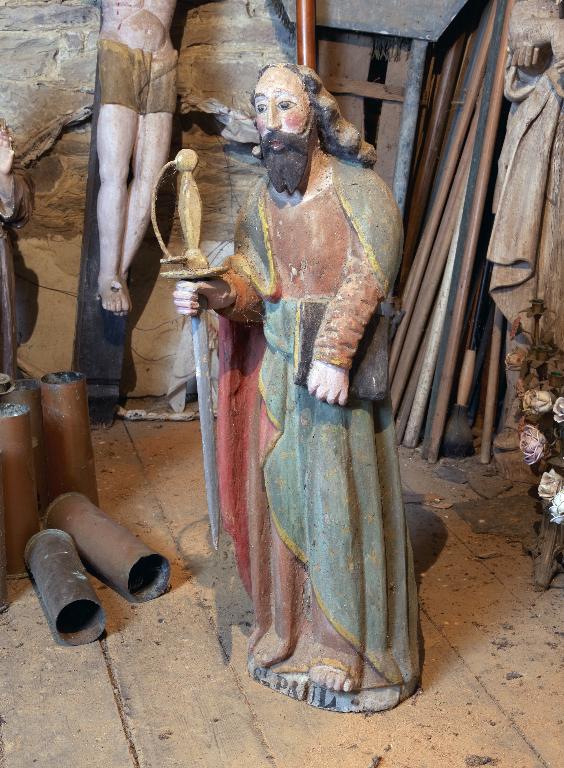

Le mobilier est vraisemblablement celui de l'ancienne église. On y trouve deux bénitiers (fonts baptismaux) dont l'un, décoré d'une tête d’évêque et d'une tête de religieuse, portant l'inscription suivante : "F. F, PAR Y. B. M. R. 1790". La chaire à prêcher et le chemin de croix ont été réalisés par Philippe Le Merrer en 1846 ; le maître-autel en 1871. La voûte en lambris est décorée par les représentations des douze apôtres. En 1900 (date portée au dessus de la porte sud), les vitraux définitifs sont mis en place par F. Hucher de Le Mans. Au dessus de la porte sud se trouve un cadran solaire en schiste daté de 1792. L'orgue situé dans une tribune, au fond de la nef a été réalisé par Didier Van Caster (1852-1906), originaire de Nancy ; il date du début du 20e siècle. Il a été restauré en 1939 par Georges Gloton (1876-1955). En 1973, un ventilateur neuf a été installé par Jean Renaud.

Dans le cimetière, se trouve le corps de François Lajeat (prêtre décapité) et le tombeau de Pierre Le Grand (1792-1839), ancien recteur de l'académie de Rennes.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.