Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Plestin-les-Grèves

-

Commune

Plufur

-

Lieu-dit

,

-

Adresse

,

-

Cadastre

-

Dénominationséglise paroissiale

L'église paroissiale Saint-Florent à Plufur

L'ensemble paroissial de Plufur regroupe le placître, l'espace du cimetière (déplacé en 1973), une croix de mission, l'église avec son ossuaire d'attache et la chapelle Saint-Yves.

L'église est dédiée à saint Florent dit Florent d'Anjou, évangélisateur du Poitou et fondateur au 4e siècle du monastère de Saint-Florent-le-Viel (Maine-et-Loire). Saint Florent - peu connu en Bretagne - est un disciple de Saint Martin de Tours.

Les seigneurs de Keranroux sont les fondateurs de l'église de Plufur dont ils ont des droits de prééminences (droit de banc ; droit à une tombe dans le chœur ou à un enfeu seigneurial et droit aux armoiries à titre honorifique). On retrouve ainsi les armes des Coskaer [Cosquer] et des Keranroux sur l'autel de l'aile nord datant du 17e siècle et sur les fonts baptismaux. Les familles du Plessis-Éon et de Guern-an-C'hastel possédaient également des droits de prééminences dont une chapelle dédiée à sainte Marguerite pour les seigneurs de Guern-an-C'hastel.

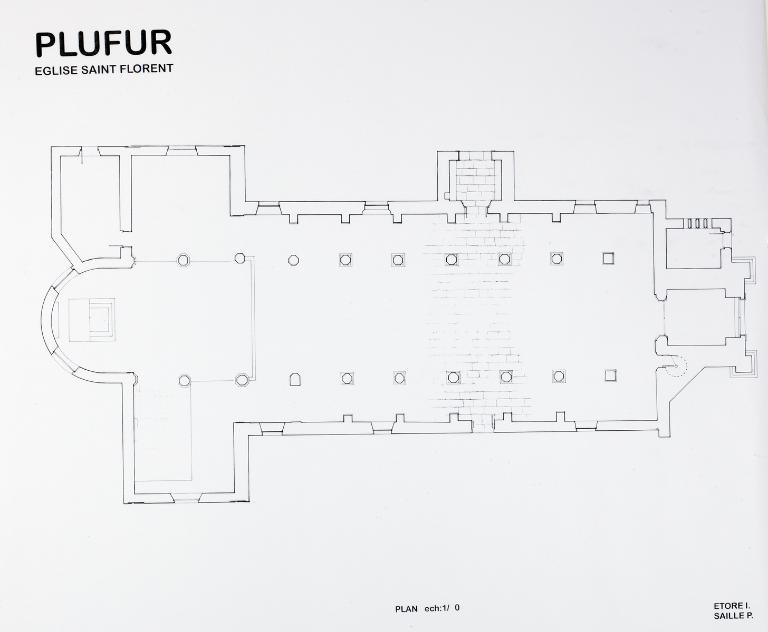

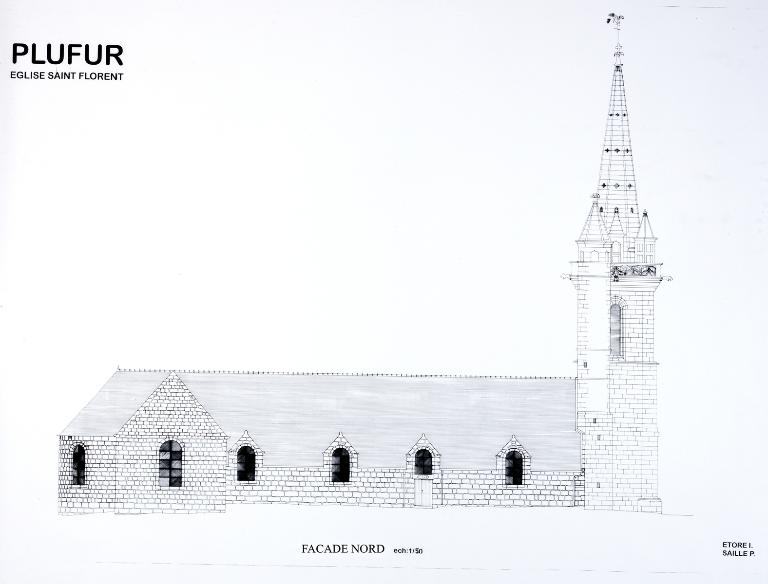

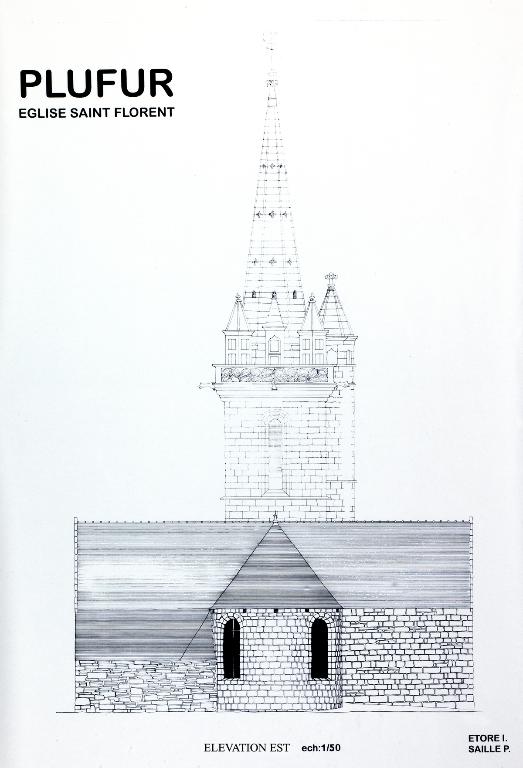

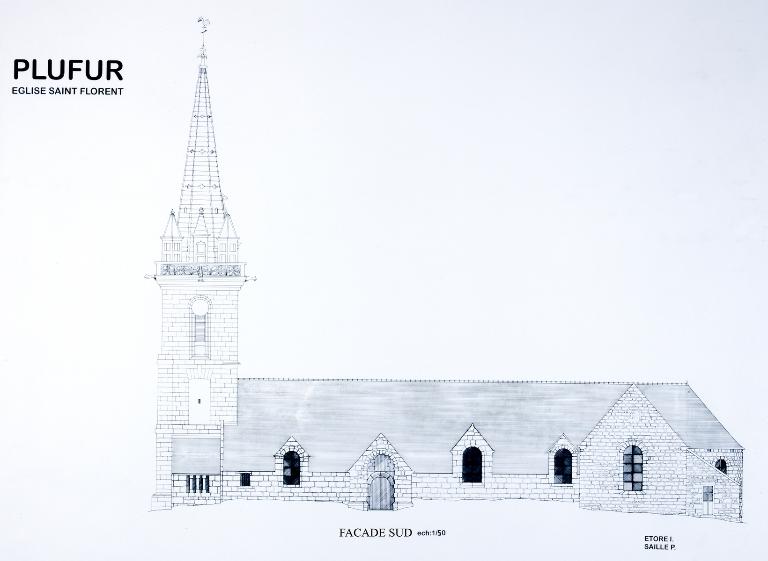

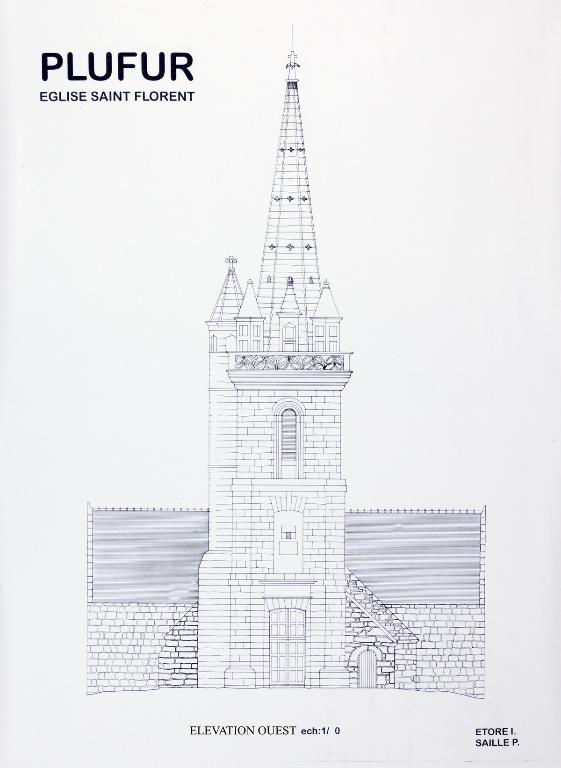

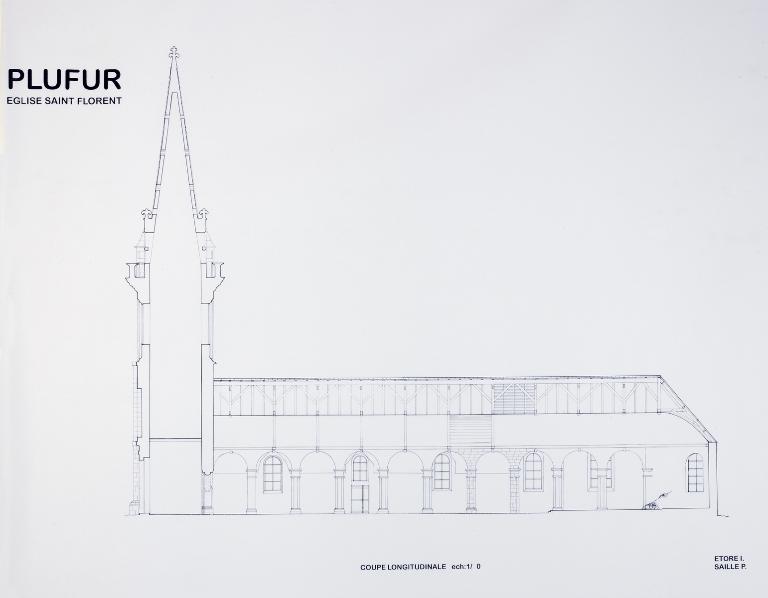

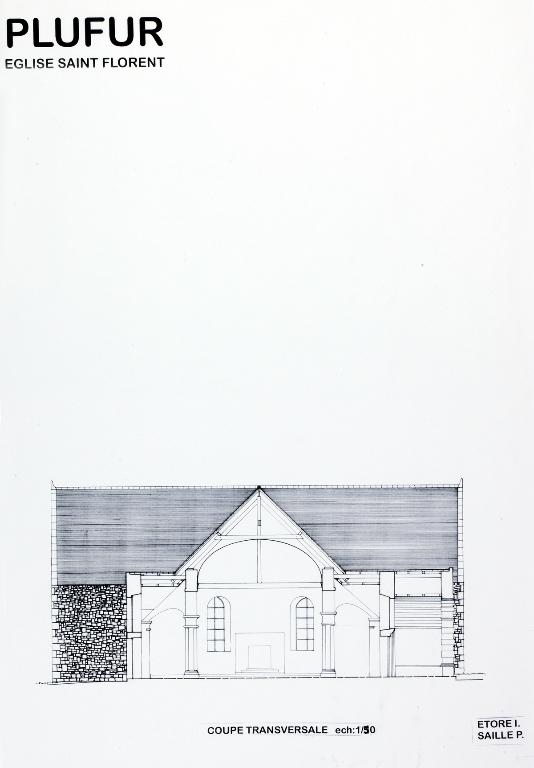

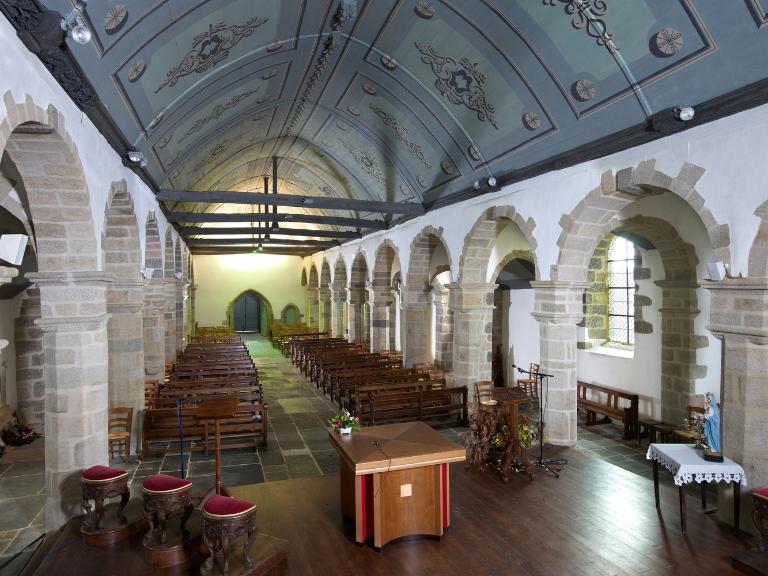

L'église affecte un plan classique en croix latine : nef à vaisseau central couvert d'un lambris peint flanquée de bas-côtés (collatéraux) percées de huit travées ; à l'ouest, vaisseau regroupant le clocher (avec tourelle d'escalier) et le porche ; au nord et au sud, transepts formant chapelles ; à l'est, chevet en hémicycle percé de deux baies latérales qui termine le chœur ; au sud : porche hors œuvre. Un ossuaire d'attache à quatre baies est accosté au sud au clocher. La sacristie a été construite en appui sur le transept sud.

L'architecture hétérogène de l'église de Plufur témoigne de son histoire multiséculaire :

- un édifice primitif dont l'histoire nous est inconnue,

- un édifice, construit vraisemblablement par les Beaumanoir, datant du tout début du 16e siècle : l'escalier en vis hors œuvre du clocher semble en effet être un remploi ainsi que la porte intérieure ouest, la porte menant à l'escalier en vis du clocher et le couronnement de la flèche ;

- le transept nord est daté de "1675" : il s'agit vraisemblablement d'une restauration ;

- en 1736, l'église est jugée "presque ruinée" ;

- la reconstruction entre les années 1763 - 1776 par Félix Anfray, ingénieur des Ponts et Chaussées, en remployant des éléments anciens et en retaillant certaines pierres de taille (visibles dans les collatéraux) ;

- des ajouts au 19e siècle : l'ossuaire et la sacristie ;

De nombreuses dates portées nous éclairent sur la chronologie des travaux :

1504 : la sablière nord (disparue) située à l'extrémité de la nef, dans le chœur, portait l'inscription "L'AN mil CCCCC IIII fet p. V. B.". Le second élément - toujours en place - représente une scène de chasse ;

1675 : transept nord ;

1763 : élévation sud ;

1764-1765 : élévation nord, porte ;

1766 : retable de la chapelle sud ;

1767 ; 1774 : piliers de la nef accompagnée d'une inscription : "F.PAR. L. LE [caché] 1767" ;

1769 : transept sud ;

1776 : façade du porche sud ;

1772 : clocher (les travaux ont été adjugés le 10 mai à Yves Le Bras). Sur le clocher, on retrouve également les armoiries de la famille Le Peletier de Rosanbo associés à la famille de Keranroux ;

1842 : restauration du transept nord et date du tableau central du retable nord.

A l'intérieur de l'église, le mobilier mérite une attention particulière en terme de conservation, on signalera notamment :

- un remarquable retable en granite (fin 15e siècle - début 16e siècle) - à l'origine situé en arrière de la table d'autel - : long de 2,5 mètres environ, ce bas-relief semble représenter la Nativité (à droite, la Sainte Vierge avec l'enfant) et la Résurrection (à gauche, le Christ, couronné d'épines, apparaît de face sortant d'un sarcophage). De part et d'autre agenouillés, le seigneur et sa femme. La partie centrale du retable - située à l'origine dans l'abside, a été mutilée au 17e siècle pour donner plus de place à un tabernacle en bois.

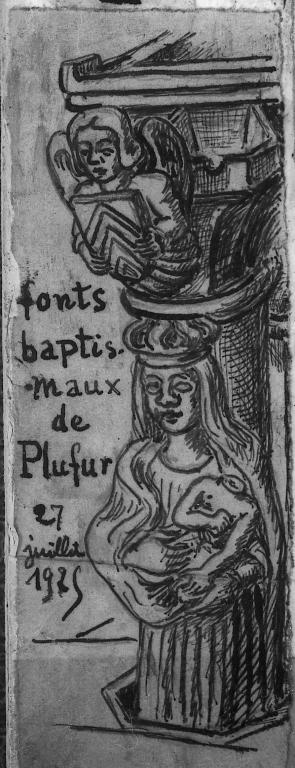

- les fonds baptismaux en granite sont datables de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle. Ils sont ornés des armoiries de la famille Le Long de Keranroux soutenus par un angelot.

- deux bénitiers, dont l'un daté de 1558 (date inversée). Ils semblent avoir été remployés et modifiés : cuves, socles et pieds ne correspondent pas.

- dans le transept nord : autel du Rosaire du 17e siècle portant les armoiries des familles de Quélen et de Coskaer [Cosquer], armes d'Yves de Quélen et de Julienne du Coskaer. Statues en bois de sainte Dominique, sainte Catherine de Sienne et au centre de l'Immaculée Conception. Le tableau central de Loyer Aîné, peintre à Etables, est daté 1842 : il représente le clocher et le presbytère de Plufur avec en arrière plan, la mer et des navires.

- dans le transept sud : autel daté de 1766. Il est orné par deux médaillons représentant chacun saint Pierre (avec les 2 clés), et saint Paul (avec l'épée, instrument de son supplice) ; statues de saint Florent et Vierge à l'enfant.

- dans l'abside : maître-autel ;

- des statues anciennes en bois polychrome : saint Florent (?), saint Dominique, sainte Catherine de Sienne, saint Isidore ;

- un lutrin représentant un oiseau : ce dernier est un mitigé d'aigle (d'où la présence de serres) et de pélican (qui enfonce son bec dans sa poitrine et ses plumes pour nourrir ses petits). Quoique exécuté maladroitement, cette œuvre datable du 18e siècle est intéressante ;

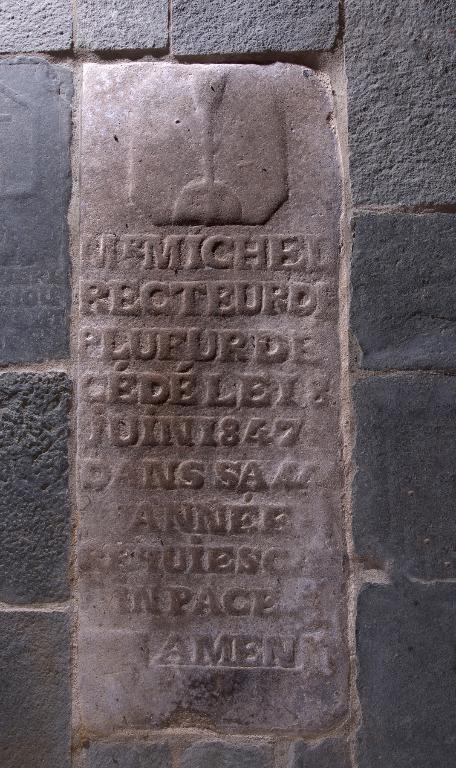

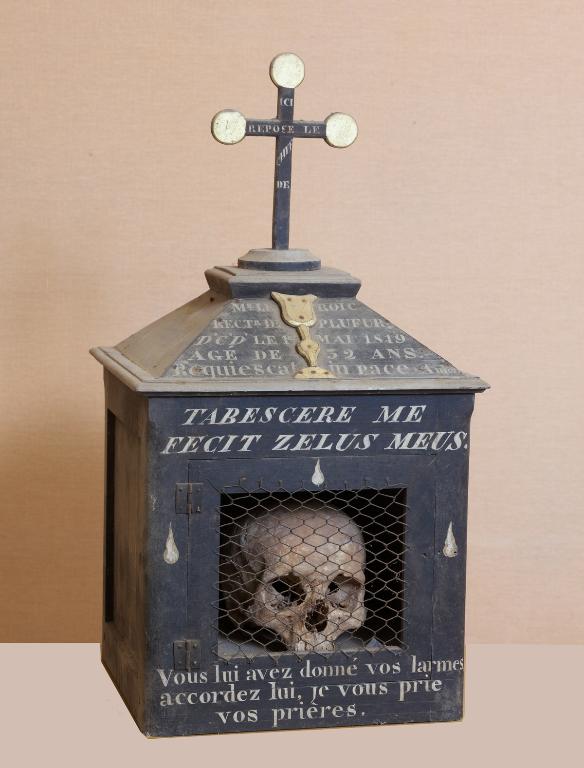

- une boîte à crâne (chef) : à l'intérieur de cette boite en bois se trouve la boîte crânienne du recteur Le Roïc. On peut lire l'inscription suivante peinte sur la boîte : "ICI REPOSE LE CHEF DE / M[onseigneu]R LE ROÏC / RECT[eur]R DE PLUFUR / D'C'D' [décédé] LE 1er MAI 1819 / AGE DE 32 ANS. / REQUIESCAT IN PACE AMEN / TABESCERE ME FECIT ZELUS MEUS / VOUS LUI AVEZ DONNE VOS LARMES / ACCORDEZ LUI, JE VOUS PRIE / VOS PRIERES".

Tout en conservant l'identité du défunt, les boîtes à chef servaient à protéger le crâne : c'est un usage le plus souvent réservé aux ecclésiastiques, aux nobles ou à des notables bienfaiteurs de l'église. Cette pratique permet d'honorer le défunt en conservant la relique la plus précieuse : le chef, c'est à dire la tête d'un mort.

Le décret de l'an XII (1805) sur les sépultures encadre cette pratique et autorise les familles à recueillir le crâne de leurs défunts cinq ans après leur mort. La cathédrale de Saint-Pol-de-Léon (29) est connue pour conserver de nombreuses "boîtes à chef". A Saint-Fiacre (22), c'est dans l'ossuaire que sont conservées huit "boîtes à chef".L'ossuaire de Trégornan-en-Glomel (22) conserve toujours des ossements.

- la charpente à chevrons du porche sud comportent des fermes à décors sculptés ;

- deux statues en bois représentant saint Nicolas et sainte Anne réalisées en 1937 par Lucien Prigent ;

- la bannière porte l'inscription suivante "SAINT P.P.N. FLORENT".

L'église de Plufur abrite plusieurs pierres tombales (18e siècle ; 1790 ; 1847 ; 1853 ; 1892 ; 1931 ; 1952) réutilisées comme élément du dallage et le monument aux morts de 1914-1918.

Au sud-ouest de l'église paroissiale se dresse une chapelle dédiée à Saint Yves.

Le piédestal de la croix de l'enclos est datée 1838.

En 1957, Pierre-Roland Giot - considéré comme le créateur de l'archéologie armoricaine moderne - a étudié les ossements conservés dans l’ossuaire et publie ses recherches entre 1961 et 1964 sous le titre Crania armoricana (Corpus des crânes armoricains et bretons).

L'église paroissiale de Plufur a été inscrite au titre des Monuments historiques en 1985 (en raison de l'état sanitaire alarmant, la mairie avait d'ailleurs prescrit un arrêté de péril). L'église a depuis fait l'objet d'une restauration exemplaire appuyée par l'Association de sauvegarde de l'église.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 16e siècle , daté par travaux historiques , (détruit)

- Secondaire : 3e quart 18e siècle , porte la date, daté par travaux historiques

-

Dates

- 1504, daté par travaux historiques

- 1675, porte la date

- 1763, porte la date

- 1764, porte la date

- 1765, porte la date

- 1766, porte la date

- 1767, porte la date

- 1769, porte la date

- 1772, porte la date

- 1774, porte la date

- 1776, porte la date

- 1842, porte la date

-

Auteur(s)

- Atelier ou école : atelier attribution par travaux historiques

-

Auteur :

Anfray Félixingénieur des Ponts et Chaussées attribution par travaux historiquesAnfray FélixCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Félix Anfray est issu d'une famille d'ingénieurs des Ponts et Chaussées : on connaît Jacques et Jacques-François. Ingénieur des États de Bretagne, Félix Anfray réside à Lannion où il est responsable dès 1758 des travaux et de l'embellissement de la ville. Il est affecté au département de Guingamp à partir de 1761. Il demeure en activité jusqu'en 1789. Félix Anfray avait la réputation d'être "plus habile à faire danser les filles au son du violon qu'à bâtir des églises" (source : CASTEL, Yves-Pascal. DANIEL, Tanguy. THOMAS, Georges-Michel. Artistes en Bretagne. Dictionnaire des artistes, artisans et ingénieurs en Cornouaille et en Léon sous l'ancien Régime. Quimper, Société archéologique du Finistère, 1987).

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsinscrit MH, 1985/11/15

-

Précisions sur la protection

Église Saint-Florent (cad. AB 146) : inscription par arrêté du 15 novembre 1985.

-

Référence MH

L'ensemble paroissial composé de l'église, du placître et de la chapelle des Pénitents, présente des dispositions traditionnelles. L'église est révélatrice de l'architecture religieuse du 3e quart du 18e siècle. L'édifice a été reconstruit à la fin de ce siècle sur les plans de Félix Anfray, avec remploi d'éléments antérieurs. Plan en croix latine avec une nef de trois vaisseaux, un chœur dans le prolongement du vaisseau central terminé en hémicycle, et une sacristie accolée à l'est. La façade occidentale se compose d'un clocher porche. Au nord, tourelle d'escalier circulaire. L'ossuaire est placé en appentis, adossé au sud. A l'intérieur, les vaisseaux sont couverts d'un lambris peint.

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

COUFFON, René. Répertoire des Eglises et Chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1939-1947, 779 p.

-

CASTEL, Yves-Pascal. DANIEL, Tanguy. THOMAS, Georges-Michel. Artistes en Bretagne. Dictionnaire des artistes, artisans et ingénieurs en Cornouaille et en Léon sous l'ancien Régime. Quimper, Société archéologique du Finistère, 1987, 364 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Bourde de la Rogerie, Henri. Fichier artistes, artisans, ingénieurs... en Bretagne. Rennes : APIB, 1998.

Périodiques

-

DUCROCQ, Théophile. "Des ossuaires et des boîtes à crânes de la Bretagne armoricaine". Mémoire de la Société des Antiquaires de l'Ouest, série 2, t. 7, p. 362-367.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Fait partie de

Chapelle Saint-Nicolas (Plufur)

Lieu-dit : Saint-Nicolas

Chapelle Saint-Yves (Plufur)

Lieu-dit : Le bourg, Adresse : ,

L'église paroissiale Sainte-Pompée (Langoat)

Lieu-dit : le Bourg

Presbytère (Plufur)

Lieu-dit : Adresse : ,

Église paroissiale Saint-Sylvestre (Plouzélambre)

Lieu-dit : Le bourg, Adresse : ,

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.