L'église paroissiale Saint-Sylvestre à Plouzélambre

Saint Sylvestre

L'église paroissiale de Plouzélambre est dédiée à saint Sylvestre. Sylvestre (270-335), 33ème pape, est réputé avoir converti l'empereur Constantin 1er au christianisme. Lors de son baptême par le pape Sylvestre, l'empereur aurait été immédiatement guéri de la lèpre qui le rongeait. Constantin 1er instaure la tolérance au christianisme dans l’empire romain.

Au 16e siècle, Plouzélambre était un lieu de pèlerinage pour les malades de la lèpre et autres affections cutanées : "Plouzélambre fut plein d'hommes, de femmes, d'enfants enragés qui hurlaient, comme dans la gwerz : Ma mouget être diou c'holc'hed, Pe losket ma gwad da redek Étouffez-moi entre deux couettes, Ou saignez-moi jusqu'à la dernière goutte...". Les pèlerins venaient tenter de guérir grâce à l'eau de la fontaine Saint Sylvestre. Saint Sylvestre aurait également ressuscité un taureau et dompté un dragon... Ce saint est fêté le 31 décembre. En latin, Sylvestre est "celui qui vit dans les bois".

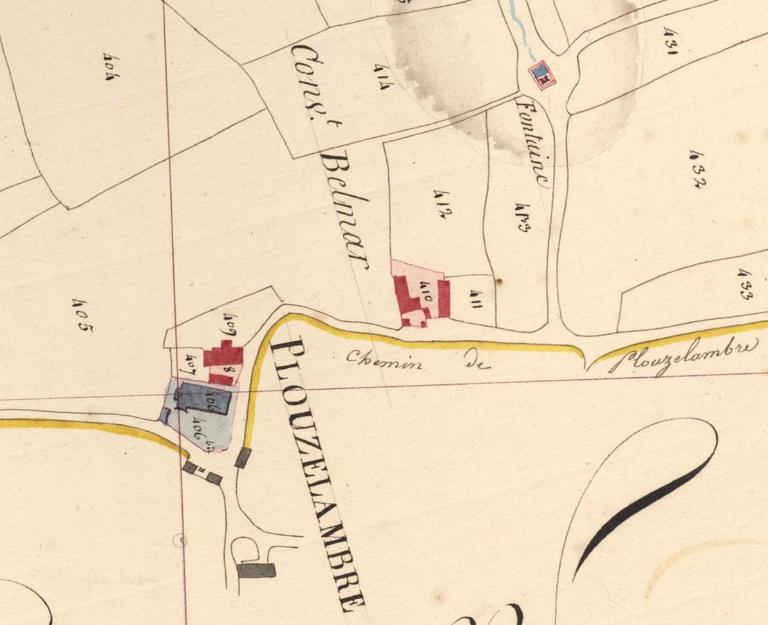

Un enclos ecclésial

L'église s’intègre dans un vaste enclos ecclésial qui cerne le placître. Si l'on excepte la porte nord communiquant avec le presbytère, l'enclos est percé de trois portes piétonnes avec échalier (ici composé de grandes dalles de granite) : porte étroite nord et porte sud dite du calvaire, à double échalier et deuxième porte sud entourée de piliers ouvragés en maçonnerie de granite. Un passage charretier encadré de piliers est fermé au sud par un portail en fer forgé. Le mur de clôture - en pierre de taille de granite et tablette en chaperon - est vraisemblablement datable de la 2e moitié du 16e siècle comme le suggère le style Renaissance des piliers. Le mur d'enclos et les échaliers permettent d'éviter la divagation du bétail dans l'enclos. Huit ifs entouraient l'église jusqu'à leur abattage en 1945.

Le calvaire

Au sud-est, un calvaire à quatre scènes marque l'espace sacré. Son édification – probablement contemporaine de l'église primitive - est antérieure à l'enclos ecclésial qui délimite le placître. Cet édicule, remarquable par la finesse de la sculpture, est datable de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle. A la fin du Moyen Age - époque de son édification - c'est un véritable programme iconographique. Le placître ne s'est transformé en cimetière qu'au cours des 17e et 18e siècles : le calvaire domine désormais le champ des morts.

L'espace de l'enclos est également marqué par la présence du monument aux morts qui commémore le souvenir des morts de la Première guerre mondiale ("la République dans l'espace sacré").

L'église primitive

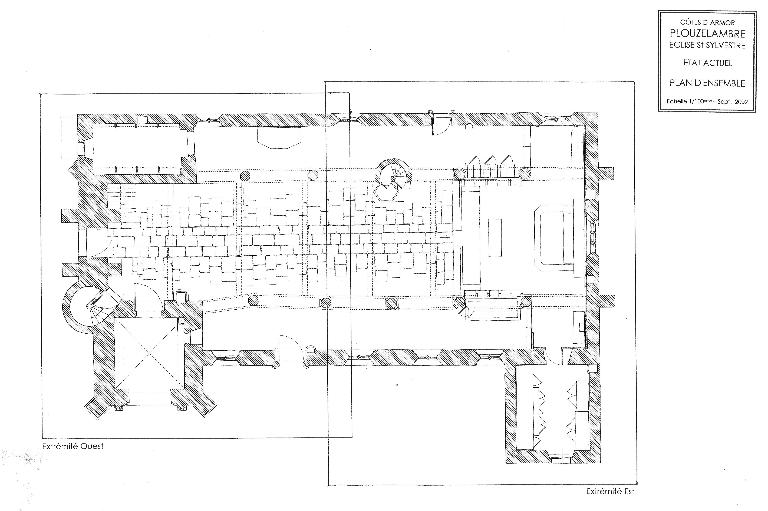

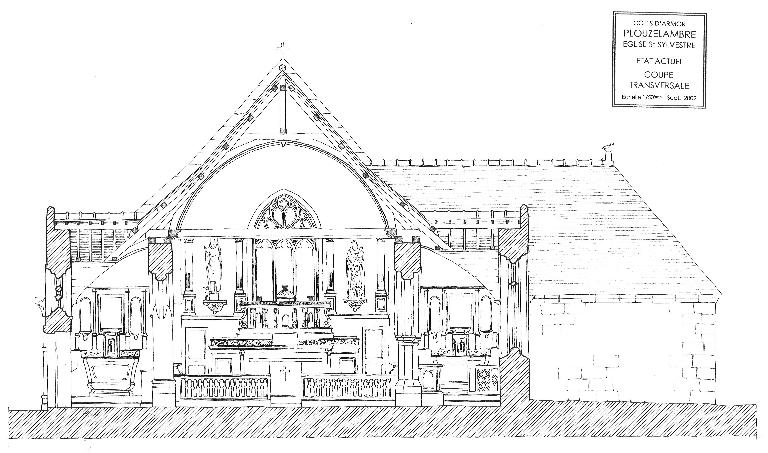

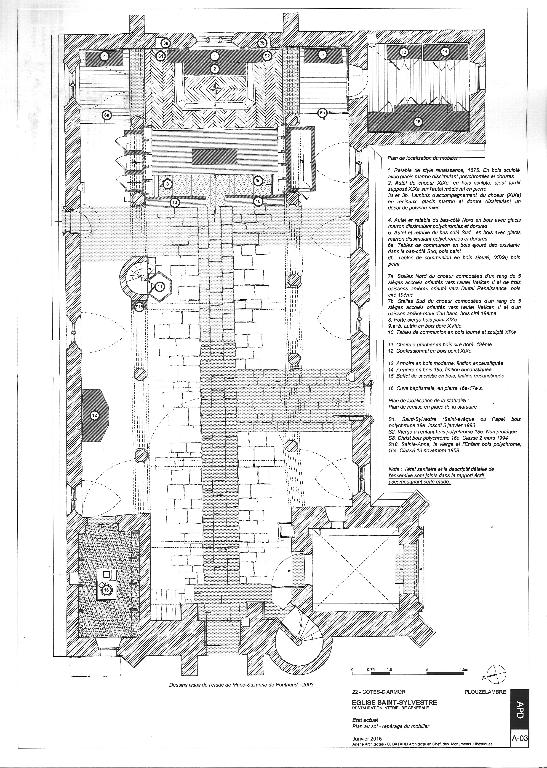

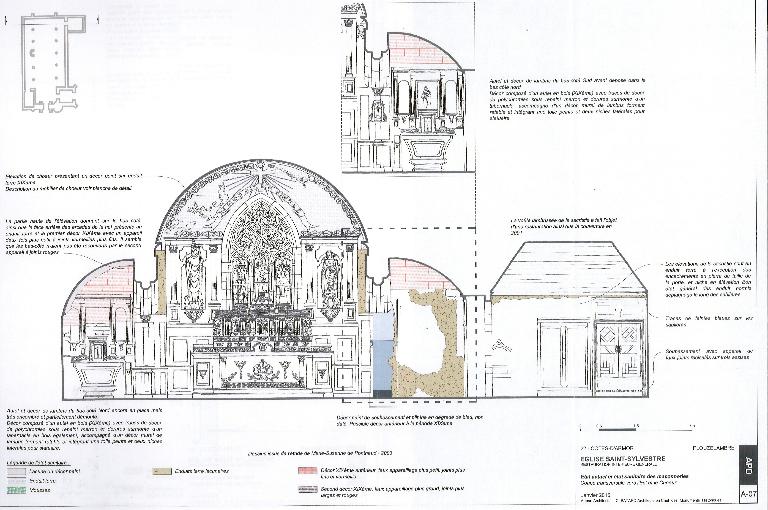

L'église originelle du 15e siècle affectait un plan classique en croix latine. Le chevet plat est percé d'un remarquable fenestrage gothique flamboyant. Il rappelle celui de l'église de Plouaret daté 1470-1480. On peut le décrire comme une baie à trois faisceaux couronnée d'un réseau de trèfles, quatre feuilles et mouchettes. Il est vraisemblablement datable de la seconde moitié du 15e siècle tout comme la porte sud au décor gothique : archivolte surbaissée avec motif en accolade encadrée de pinacles et surmontée d'un fleuron et ornée de choux frisés.

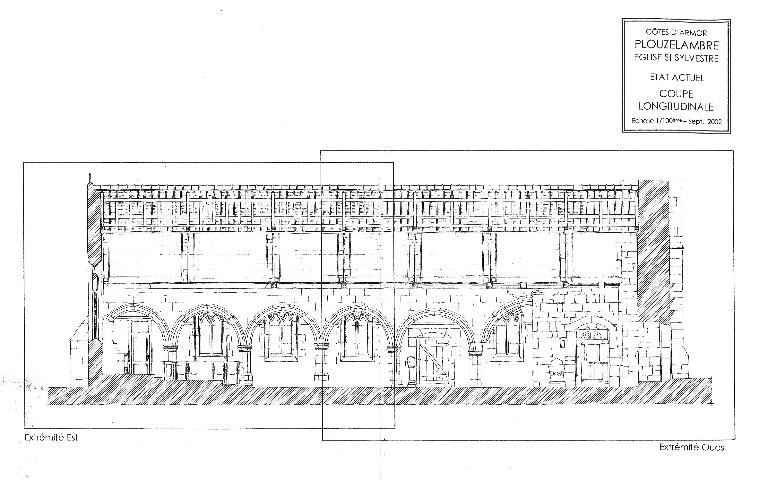

La nef de six travées, flanquée de bas côtés est également datable des années 1470-1480 (même si au nord deux piliers de forme circulaire semblent plus anciens). Certaines bases de pile ont été noyées dans le dallage du 18e siècle. La chaire à prêcher est accessible via un minuscule escalier aménagé dans un large pilier circulaire. Cet escalier - vraisemblablement datable du 15e siècle, servait originellement d'accès à la tribune du jubé. La présence d'un jubé à 7 compartiments est d'ailleurs attesté par les archives : il aurait été donné à la cathédrale de Tréguier dans la seconde moitié du 18e siècle.

La dernière travée vers l'ouest a été tronquée afin d'intégrer le nouveau porche et la chapelle des fonts baptismaux (4e quart du 16e siècle - 1er quart du 17e siècle).

Le porche et la chapelle des fonts baptismaux

Orienté vers le sud, le porche monumental hors-œuvre est plaqué contre la nef. Il illustre dans la pierre un vocabulaire décoratif de la Renaissance : haut pignon, portail avec arc en plein cintre encadré de colonnes surmontées d’un fronton triangulaire quasiment dépourvu de décors, contreforts en forme de tourelle (qui rappellent celles de la chapelle de Kerfons à Ploubezre) surmontés de lanternons et porte sud dont les motifs annoncent une période de transition entre Gothique et Renaissance. Une fenêtre (idem à Trémel) permet d’assister à l'office depuis l'extérieur tout en étant abrité sous le porche (certaines traditions locales rattachent cette disposition aux lépreux ou "caquoux" qui pouvaient ainsi recevoir la communion sans entrer dans l'église). En breton, le porche est surnommé ilis vihan, "la petite église".

A l'étage, le porche abrite une secrétairerie, petite pièce servant de "chambre des archives". C'est dans cette pièce, à l'abri dans un coffre, que l'on conservait les comptes de la fabrique et les registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse (ces documents sont désormais conservés aux archives départementales des Côtes d'Armor). Cette pièce, desservie par l'escalier en vis (de la tourelle d’escalier en demi hors œuvre) menant au clocher et à la chambre des cloches, est éclairée par une fenêtre au sud. Elle est dotée en outre d'une petite cheminée. La fenêtre sud est surmontée de deux cadrans solaire méridional en schiste : il est vraisemblablement datable de la première moitié du 17e siècle. Dans cette pièce se réunissaient également les douze membres du "conseil de fabrique" pour les délibérations. Grâce au mécénat, les fabriciens assuraient la gestion quotidienne de la paroisse.

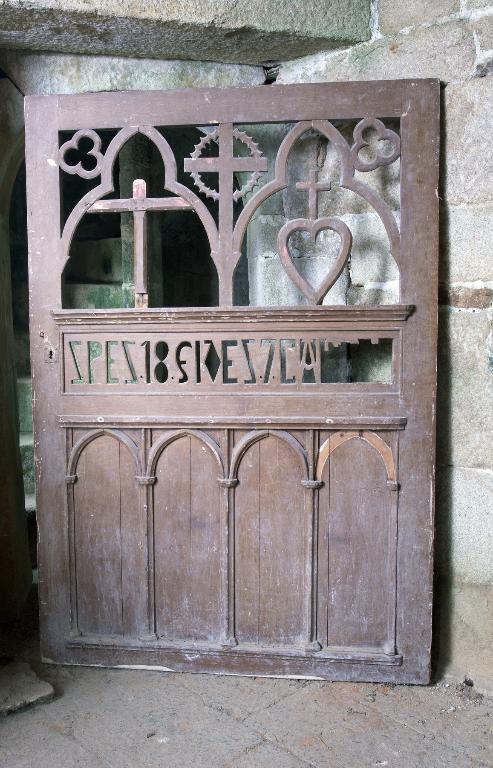

Au nord, face au porche se trouve la chapelle des fonts baptismaux qui semble contemporaine du porche. Cette pièce a deux entrées (dont l'une murée au sud). Cette disposition à pièce fermée - rare - avec deux portes est à souligner : les deux accès sont liés au rite du baptême comme passage de la vie païenne à la vie chrétienne : au sud l'entrée avant le baptême, à l'est la sortie du côté de l'église après le baptême et l'entrée du nouveau baptisé dans la communauté chrétienne.

La cuve baptismale en granite de style Renaissance est ornée de "godrons" (motifs ovoïdes répétitifs en forme de moulure creuse, motif de pointes de diamants). Cette pièce à deux entrées (dont l'une murée au sud) était ornée de boiseries et d'une voûte lambrissée. Ces dernières sont vraisemblablement datables du milieu du 19e siècle (1851, comme semble l'indiquer un élément de la clôture des fonts baptismaux). Compte-tenu de son mauvais état (absence de plancher, boiseries pourries...), la chapelle des fonts baptismaux est interdite d'accès.

Le porche sud de l'église – comme la chapelle des fonts baptismaux - peuvent être datés du 4e quart du 16e siècle (aux environs de 1580 pour le porche ?) ou du premier quart du 17e siècle (porte ouest). A partir du milieu du 17e siècle, un édit du Parlement de Bretagne oblige les fabriciens à se réunir non plus sous le porche mais dans une sacristie. Comment cette nouvelle règle est interprétée dans le Trégor ?

La porte ouest est surmontée d'une statue en granite de saint Sylvestre en moine, serrant contre lui son livre de prières. Cette porte occidentale est "la porte des morts", celle des convois funèbres. Elle jouxte l'ossuaire. La porte ouest est vraisemblablement datable des années 1610-1620.

L'église au début du 18e siècle : un état sanitaire alarmant

En 1704, la nef était dépourvue de lambris, "la lucarne du sud est en ruine et le pavé n'est pas égal si bien que les prêtres portant le Saint Sacrément pourraient tomber...". En 1743, c'est la couverture qui était entièrement à refaire. Cette même année, ce sont "les ornements et les linges sont en lambeaux" (source ; MINOIS, Georges. La situation matérielle des paroisses du diocèse de Tréguier dans la première moitié du 18e siècle d'après les visites pastorales. Annales de Bretagne et des pays de l'ouest. Tome 84, n° 4, p. 39-59).

Si le clocher, la nef et le porche (et quelquefois aussi les chapelles latérales) sont à la charge du "général" de la paroisse (choisis parmi les notables), le chœur de l'église - le sanctuaire - avec le maître-autel (ici, réalisé pour le recteur) et la maîtresse-vitre "appartient" au recteur qui perçoit la dîme en tant que "décimateur".

La tour et le clocher : un nécessaire remontage

La tour porte le millésime "1753" : elle est surmontée d'une plate-forme fermée par une balustrade et d'un clocher à trois chambres de cloche couronné par une flèche octogonale très aiguë. L'une des trois cloches (classée au titre objet) porte les armoiries de Lézormel et l'inscription suivante : "L'an 1773, Messire J.C. De Lezormel, recteur de Ploumiliau, syndic du clergé et messire Jean Le Montréer, recteur de Plouzélambre. Été nommé par Mre Marie du Bahuno, marquis de Liscoët et haute et puissante dame Marie Claude du Cleuz du Gage, comtesse de Lanascol". Mécanisées, les cloches continuent de rythmer la vie du bourg. Une tourelle de plan circulaire abrite l'escalier en vis permettant l'accès à la secrétairerie du porche et à la plate-forme : elle est couverte par un dôme en pierre de taille.

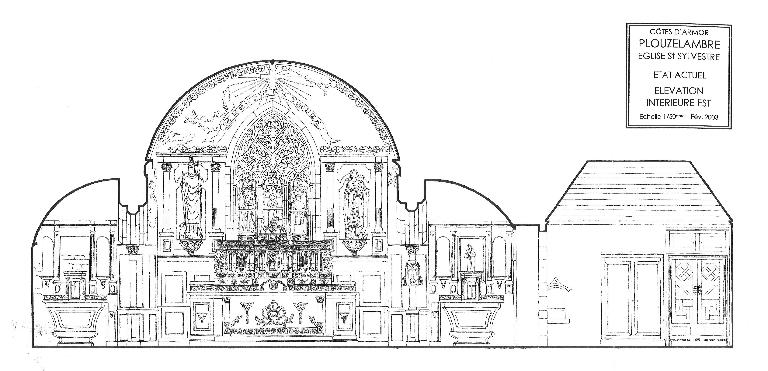

La restauration de la nef

Le plan de l'église a été fortement modifié lors d'importants travaux de restauration intervenus dans le dernier quart du 18e siècle (1783-1787). Deux "coups de sabre" - témoins des modifications - sont visibles depuis l'extérieur dans la maçonnerie en pierre de taille de granite du chevet. A cette occasion, les chapelles du Rosaire (*) et des seigneurs fondateurs de Kervégan faisant "faux transept" ont été détruites. Ces travaux ont été supervisés par l'ingénieur Félix Anfray (devis du 17 juillet 1781).

Félix Anfray est issu d'une famille d'ingénieurs des Ponts et Chaussées : on connaît Jacques et Jacques-François. Ingénieur des États de Bretagne, Félix Anfray réside à Lannion où il est responsable dès 1758 des travaux et de l'embellissement de la ville. Il est affecté au département de Guingamp à partir de 1761. Il demeure en activité jusqu'en 1789. Félix Anfray avait la réputation d'être "plus habile à faire danser les filles au son du violon qu'à bâtir des églises" (source : CASTEL, Yves-Pascal. DANIEL, Tanguy. THOMAS, Georges-Michel. Artistes en Bretagne. Dictionnaire des artistes, artisans et ingénieurs en Cornouaille et en Léon sous l'ancien Régime. Quimper, Société archéologique du Finistère, 1987).

Côté sud, des remplages flamboyants apportent une lumière douce à l'intérieur de l'édifice. Les collatéraux semblent avoir été restaurés dans la seconde moitié du 18e siècle et au début du 20e siècle (au nord du moins). La maçonnerie de la nef et des collatéraux est enduite au ciment avec un décor d'appareil et de faux joints rouges. L'expression latine In hoc signo vinces ("par ce signe, tu vaincras") est inscrite au-dessus de la maîtresse-vitre.

Le bas-côté nord de l'église comprenant mur, baies à remplage, porte (surmontée d'une double accolade), charpente et toiture ont été restaurés ou plutôt reconstruits en 1901-1902. S'agit-il d'un remploi des anciens remplages gothiques ? En tout cas, les lucarnes aux chevronnières géométriques trahissent cette intervention.

La sacristie

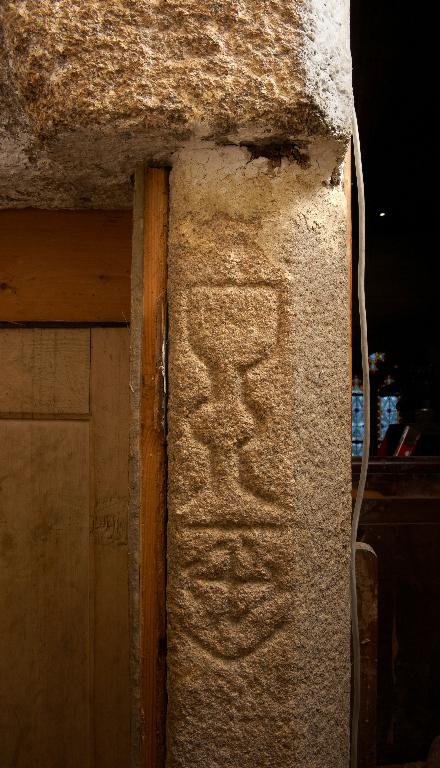

La sacristie est implantée perpendiculairement au chevet. On y conservait les ornements d'église (linges, aubes et autres vêtements liturgiques), les vases sacrés (calice, patène, ciboire...) et les ustensiles. Le mur extérieur sud porte l'inscription suivante : "THOMAS. R[ecteu]r, 1824 – M. HENRY. Tr". Dans la sacristie, on trouve remployé un lavabo de style gothique (situé à l’origine dans l'une des deux chapelles latérales).

A l'entrée ouest de l'église, un bénitier date de 1838 (millésime sur la cuve).

La notice des Monuments historiques datée du 18 décembre 2013 évoque "deux fenêtres à meneaux portant des quartefeuilles, et une litre funéraire aux armes des Kerveleguen et des Kérampuil-Kerbavé". Cette peinture murale – décrite par René COUFFON dans les années 1940 - est aujourd'hui peu lisible.

Le mobilier et le décor

Le mobilier et la statuaire participent de la théâtralisation de l'espace liturgique.

Le retable baroque (classé au titre objet) du maître-autel est daté par millésime de 1675 alors que Yves Guillaume était recteur de la paroisse (inscription). Réalisé en chêne, il est richement sculpté : rinceaux, colonnes et têtes d'anges notamment. Restauré en 1878, le retable a été reverni en 1902 lors de la restauration du chœur : il apparaît sous un glacis marron et des bronzines sombres qui masquent la polychromie originelle aux couleurs vives. Quoique classé depuis 1977, son état sanitaire est aujourd'hui assez moyen (2015). Le maître-autel est au retable (milieu 19e siècle ?). A l'extérieur de l'église, adossé au mur ouest, se trouve l'ancien autel médiéval en maçonnerie de pierre de taille.

Des boiseries ajoutées en 1845 de part et d'autre du maître-autel masquent une crédence liturgique polychrome (placard mural ou sacraire servant primitivement de sacristie) et la piscine du chœur (lavabo aménagé dans une niche et lié au rituel de purification).

La statue en chêne de saint Sylvestre est remarquable : le saint, la tiare au front et la crosse à la main, est représenté en pape. A ses pieds des monstres, qu'il tient enchaînés à sa ceinture et un chien (tout comme saint Gildas, son frère, qui à la réputation de guérir la rage selon un récit recueilli par Anatole Le Braz). En miroir, Vierge à l'enfant.

La chaire à prêcher a été réalisé en 1827 à Lannion par un dénommé Foulon (sources : Monuments historiques).

D'autres éléments mobiliers méritent d'être signalés :

- plusieurs statues : la sainte Vierge, sainte Anne avec la sainte Vierge et l'Enfant (17e siècle), saint Yves, saint Siméon, saint Jean Évangéliste, une piéta (certaines statues sont l’œuvre des Le Mérer de Lanvellec) ;

- groupe sculpté : la Pâmoison de la Vierge (16e siècle) : classé au titre objet ;

- Vierge à l'Enfant (4e quart 16e siècle ; 17e siècle) : classé au titre objet ;

- groupe sculpté : sainte Anne et l'enfant (17e siècle) : classé au titre objet ;

- Christ en croix (1ère moitié 15e siècle) : Christ vêtu d'un long périzonium dans la tradition du 14e siècle ; cotés saillantes, cheveux longs couronnés d'une couronne tressée ; ce crucifix surmontait probablement le jubé (disparu au 18e siècle) (classé au titre objet) ;

- une table de communion ;

- lutrin en forme d'aigle (17e siècle ?) ;

- deux porte cierges ;

- un chandelier pascal (18e siècle ?)

- une armoire de fabrique en if ;

- une armoire de sacristie ;

- deux retables latéraux (dont l'un entièrement déposé)

- des balustrades et deux rangs de stalles (19e siècle) ;

- le reliquaire de Saint-Benoît Labre ;

- un confessionnal ;

- un chemin de croix (1852) ;

- un catafalque (1857)

- les bancs d’œuvre (1894) ;

- quatre bannières modernes (emblème d'un "patriotisme paroissial") ;

- l'autel Vatican II permet de célébrer la messe face aux fidèles.

Conclusion

Cette église étonne à plusieurs titres : tout d'abord par la qualité de l'ensemble paroissial constitué de l'enclos, du cimetière, du calvaire, de l'ossuaire, de l'église et de son presbytère, ensuite par la démesure du porche (ajouté à l'édifice originel), enfin par la mise en œuvre de deux langages architecturaux : le Gothique flamboyant du chevet et de la nef et la Renaissance visible dans le porche et l'entrée ouest "coincée" entre les piliers du clocher-mur surmontant le clocher. Le porche monumental est le symbole de la réussite de la communauté rurale et marchande que représente Plouzélambre au début du 17e siècle.

L’ensemble architectural formé par l'église Saint-Sylvestre, l'ossuaire, le calvaire et la clôture du cimetière a été classé au titre des Monuments historiques le 4 juin 1993 (la fontaine et l'oratoire de Plouzélambre sont classés au titre des Monuments historiques depuis 1930).

On peut souligner la qualité et la diversité du mobilier (le conservateur des antiquités et objets d’art (CAOA) est l’interlocuteur du conservateur régional des monuments historiques au niveau départemental).

Au cours de sa longue histoire, l'église paroissiale de Plouzélambre a fait l'objet de plusieurs restaurations. En 2000-2001 ont été restaurées les maçonneries extérieures, les charpentes et les couvertures. Un projet prévoit la restauration intérieure de l'édifice, objets mobiliers inclus à partir de 2016 (maîtrise d'ouvrage : commune de Plouzélambre / maîtrise d’œuvre : Christophe Batard, architecte en chef des monuments historiques).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.