Chargée d'études à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire des lieux et objets de pardon et de pèlerinage en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne

-

Commune

Saint-Brieuc

-

Adresse

3 place Saint-Pierre

-

Dénominationsbasilique

-

Parties constituantes étudiées

La chapelle Saint-Pierre et de l'Immaculée-Conception

L'édifice actuel est construit sur un ancien oratoire du 14e siècle, reconstruit au 16e siècle et dédié à saint Pierre. En 1716, la marquise de la Coste, veuve du compte du Plélo, lègue gratuitement l'ancienne chapelle saint Pierre à la congrégation de l'Immaculée Conception. Le mauvais état du bâtiment décide les congrégationnistes à le reconstruire dès 1717. La nouvelle chapelle est terminée et bénite en 1719 sous le vocable de l'Immaculée Conception. En 1792, elle est confisquée aux congrégationnistes avant d'être vendue comme bien national et rachetée par l'imprimeur Louis-Jean Prud'homme en 1796.

Fondation et construction de Notre-Dame-d'Espérance

En 1837 est nommé à la tête de la congrégation l'abbé Paul Prudhomme (1812-1882), petit-fils de l’imprimeur. Ce dernier développe le culte de la Vierge dans l’édifice, en fondant en 1848, dans le contexte troublé de la Révolution de février, une confrérie dédiée à la prière pour le Salut de la France, placée sous le patronage de Notre-Dame d’Espérance. Le succès grandissant de cette association convainc le prêtre devenu chanoine en 1845 de reconstruire entièrement le sanctuaire.

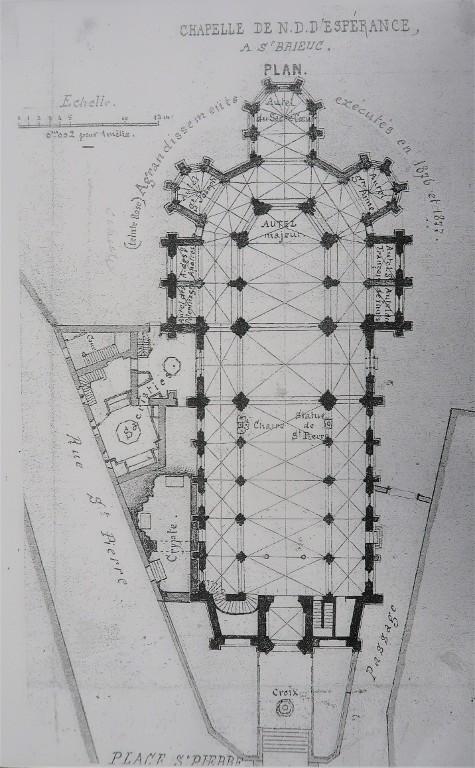

Les travaux débutent en 1852 par le clocher et s'achèvent probablement vers 1857. Il semble que le chanoine Prud'homme ait dessiné les plans et dirigé le chantier lui-même. Mais les archives montrent aussi qu'il s'appuie ponctuellement sur des architectes de métier comme le briochin Théodore Maignan (1824-1894) en 1856, qui est aussi le maître d'œuvre de la basilique de Quintin. En 1876-1877, sans doute en lien avec le privilège des sept autels, accordé à la chapelle en 1876, le chœur construit vingt ans plus tôt est reconstruit, sous la houlette toujours de Paul Prud’homme. Il s'agit d'ajouter au sanctuaire initial un déambulatoire et trois chapelles rayonnantes. La complexité du chantier mettant à mal la stabilité des voûtes, l'architecte P. Meslay est appelé sur le chantier afin de mener à bien cet ambitieux projet d'agrandissement du chœur.

Un foyer de création artistique puisant ses sources dans les styles du passé

L'architecture de la basilique s'inscrit résolument dans le mouvement néogothique qui prend son essor au milieu du 19e siècle en France. Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), grand apôtre et théoricien de ce style architectural, est consulté à deux reprises sur le projet (à son lancement et lors des travaux du chœur) et son empreinte est sensible dans l’architecture comme dans les décors.

Un important ensemble de verrières néogothiques, parmi les premières en France, est commandé et réalisé par l’atelier du Carmel du Mans entre 1853 et 1857, sur des cartons peints des frères Carl et Frédéric Küchelbecker. Des décors peints, figurant notamment des anges, ornent les parties hautes du vaisseau central, du transept et du chœur. Ils sont attribués au peintre et décorateur d'églises briochin, Raphaël Donguy (1812-1877). Tout un mobilier de bois complète cet ensemble : une chaire monumentale combinant néo-baroque et néo-gothique ; un siège de célébrant qui reprend les formes des cathèdres médiévales ; des stalles sculptées d'anges musiciens. Enfin, une grande sacristie de style néo-Renaissance est ajoutée sur le côté nord de l’édifice vers 1860, intégrant des vestiges du plafond à caissons de l’ancienne tribune d’orgue de la cathédrale Saint-Etienne, datés du 16e siècle.

Modernisation et remaniements au 20e siècle

La chapelle est érigée en basilique en 1903.

Le 19 décembre 1926, la chapelle et ses dépendances, qui appartiennent alors à un descendant de l'abbé Paul Prud'homme, René Guillo-Lohan, sont attribuées en pleine propriété à l'association diocésaine de Saint-Brieuc.

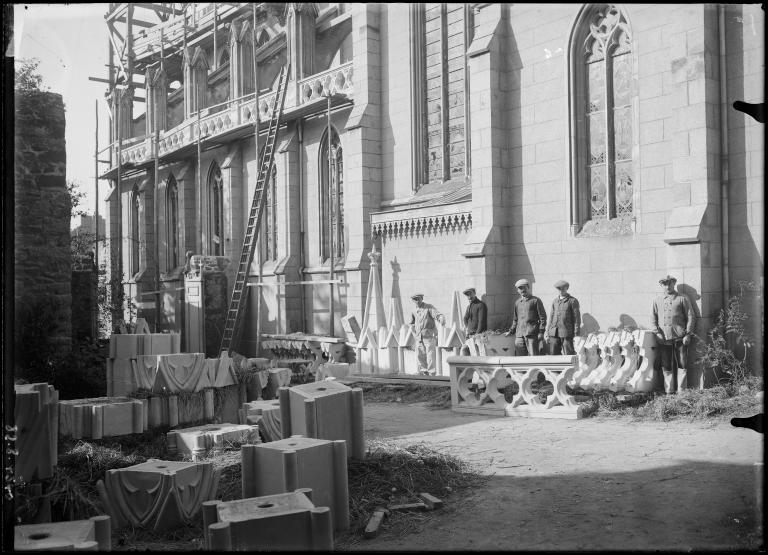

En 1927, des travaux de restauration sont entrepris. Ils consistent à remplacer les pinacles et clochetons sculptés en tuffeau par des ornements en ciment moulé.

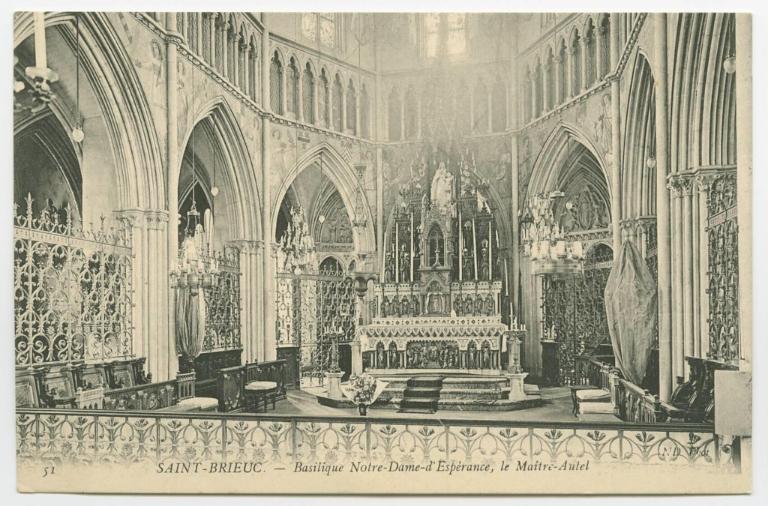

Entre 1957 et 1964, sous la direction d’André le Méhauté (1925-2014), de nouveaux travaux viennent modifier l’aspect extérieur et intérieur de la basilique. Les parties hautes sont surhaussées d’un niveau d’attique éclairant les combles par des baies rectangulaires. Le chœur est entièrement réaménagé et simplifié, sans doute en lien avec les prescriptions nées du Concile Vatican II (1962-1965). Le trône monumental néo-gothique (1878) de la statue de Notre-Dame d'Espérance est simplifié et séparé du maître-autel (1884), également reconfiguré et réduit. C'est probablement à ce moment-là également que le chœur est ouvert sur sa face antérieure par la suppression de la barrière de communion et que les décors peints par Raphaël Donguy dans les écoinçons des arcades disparaissent derrière un badigeon uni. Ces travaux qui ont manifestement pour ambition d'apporter un caractère de sobriété au chœur, atténuent fortement l'aspect théâtral et fastueux qu'offrait au regard cette partie centrale de l'édifice.

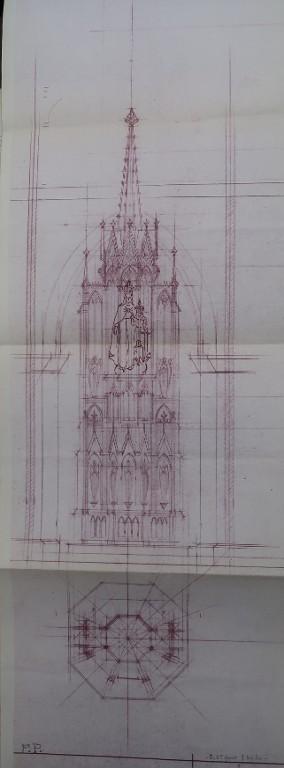

Enfin, le projet d’André le Méhauté pour la reconstruction de la flèche, déposée en raison de sa fragilité en 1957, est rejeté en 1962, laissant la basilique dans l'état d’incomplétude qui la caractérise encore aujourd'hui.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle , daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Prud'homme PaulPrud'homme PaulCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chanoine de la basilique Notre-Dame-D'Espérance

- Auteur :

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur :

-

Auteur :

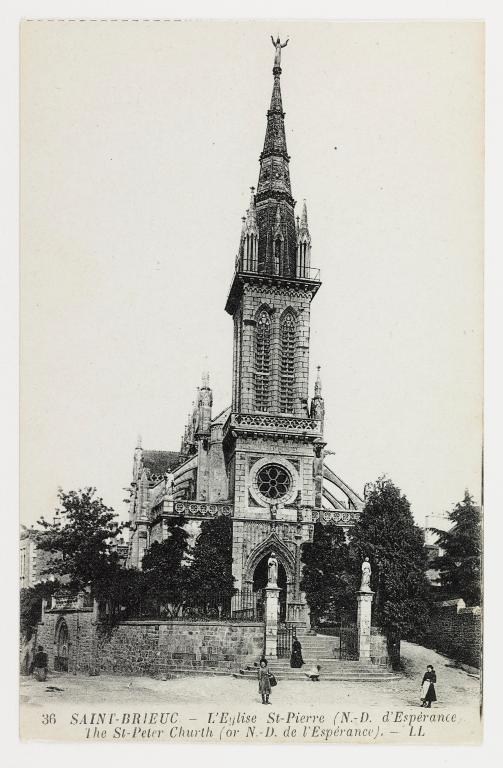

Un édifice dominant la ville

Elevée sur un éperon rocheux, l'édifice est très visible dans le paysage briochin, avant que sa haute flèche ne soit déposée. Il affirme ainsi "la présence tutélaire de la religion sur le cité" (jean-Michel Leniaud) dans une période où l'Eglise catholique redouble d'effort pour consolider sa place dans la société.

Il est construit en granite pour le gros-œuvre et en tuffeau pour les éléments décoratifs (statues, gargouilles, pinacles, fleurons, garde-corps, pilastres), dont beaucoup sont remplacés par des ornements en ciment moulé lors d’une restauration opérée en 1927. Les façades sont enduites mais laissent apparaître la pierre sur les chaînages d’angle ou les contreforts.

Le vaisseau central est contrebuté par un système d’arcs-boutants qui enjambent les bas-côtés, à la manière des cathédrales médiévales.

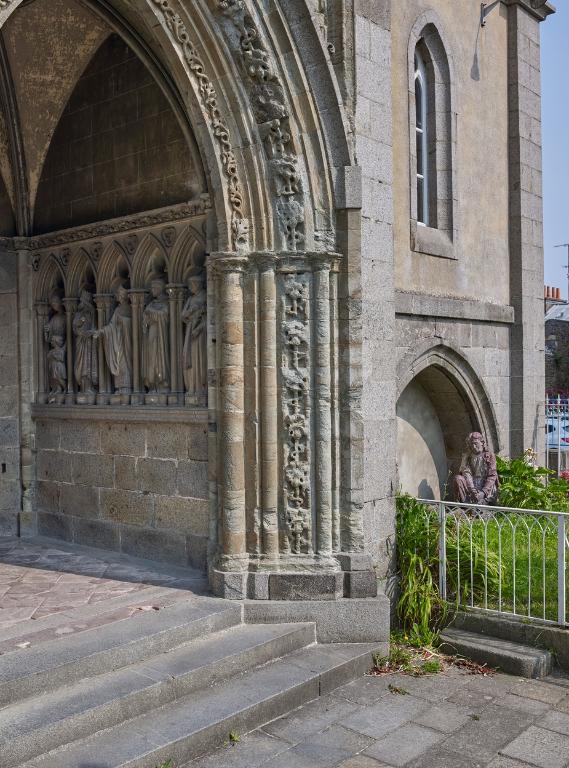

A l'ouest s’élève le clocher-porche, sur lequel était placée la flèche. Un perron de 16 marches y donne accès. Le portail d’entrée dans le porche, couvert en arc brisé, présente des ébrasements dont les voussures sont ornées de motifs végétaux sculptés. La clef de l’arc, sur la voussure extérieure, reprend le motif de l'ancre marine, symbole de Notre-Dame d'Espérance.

Ce portail ainsi que la série d’arcatures aveugles qui l’environne sont peut-être des remplois de l'ancienne chapelle reconstruite au début du 16e siècle (à l’exception des éléments ragréés plus tard comme l’ancre marine ou les initiales entrelacées de Marie à la clef de la voussure intérieure).

En contrebas de l'église, sur la rue Saint-Pierre, se trouve l'accès à l'ancienne crypte, bénite le 3 avril 1846 mais aujourd'hui abandonnée. Il s'agit d'une cavité dans le rocher résultant de l'extraction de sable et de pierre au moment de la construction du clocher. Sous l'épiscopat de Pierre-Marie-Frédéric Fallières (1889-1906), elle est ouverte aux jours de pardons et sert alors à l'exposition d'une relique du voile de la Vierge.

Théâtralité des espaces intérieurs

Mesurant 70 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur, cette église de style néo-gothique présente un plan basilical simple. La nef possède un vaisseau central flanqué de collatéraux et se développe sur cinq travées. Son élévation superpose un niveau de grandes arcades, un faux-triforium et un niveau de baies hautes. Cette même élévation est adoptée dans le transept et dans le chœur, contribuant à unifier l’espace. L'élévation du chœur n'est pas sans rappeler, de façon simplifiée, celui de la cathédrale Saint-Etienne.

Une grande sacristie sur deux niveaux est adjointe dans la continuité nord du transept. Le passage vers cette sacristie est surmonté d’un arc brisé, retombant sur deux colonnes corinthiennes. Il est fermé par une porte menuisée, décorée de pentures néogothiques. Un trèfle trilobé orne le tympan au-dessus de la porte. En face, le croisillon sud ouvre par un arc en anse de panier, également soutenu par deux colonnes corinthiennes, sur une petite chapelle entièrement dédiée à la présentation des plaques ex-voto en marbre. Une clôture en fer forgé orne le passage vers cet espace.

Le carré du transept est délimité par quatre piles composées massives, au-delà desquelles se développe le chœur sur une longueur équivalente à celle de la nef. Deux travées droites et trois travées tournantes articulent quatre chapelle latérales et trois chapelles rayonnantes dont une absidiale, de plus grandes dimensions.

Le sanctuaire est séparé du déambulatoire par une grille en fer forgé identique à celle de la chapelle sud. Il est éclairé par sept baies hautes.

L'ensemble des espaces intérieurs montrent que l'esprit néo-gothique y est mis au service d'une forme d'ostentation théâtrale. Dès l'entrée, le regard est attiré vers le centre du sanctuaire où se trouve la statue de Notre-Dame d'Espérance qui était autrefois juchée sur un trône monumental mis en lumière.

-

Murs

- granite

- tufeau

-

Toitscuivre en couverture

-

Plansplan allongé

-

Couvrements

- voûte d'ogives

-

TypologiesÉglises et chapelles (19e siècle)

-

État de conservationbon état

-

Mesures

- l : 45,5 m (plan au sol)

- la : 15,5 m (plan au sol)

- h : 13,5 m (hauteur de la nef)

- h : 6 m (hauteur des collatéraux)

-

Statut de la propriétépropriété d'une association diocésaine

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives diocésaines de Saint-Brieuc

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Archives de l’évêché de Saint-Brieuc

- (c) Archives de l’évêché de Saint-Brieuc

- (c) Archives de l’évêché de Saint-Brieuc

- (c) Archives de l’évêché de Saint-Brieuc

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P283

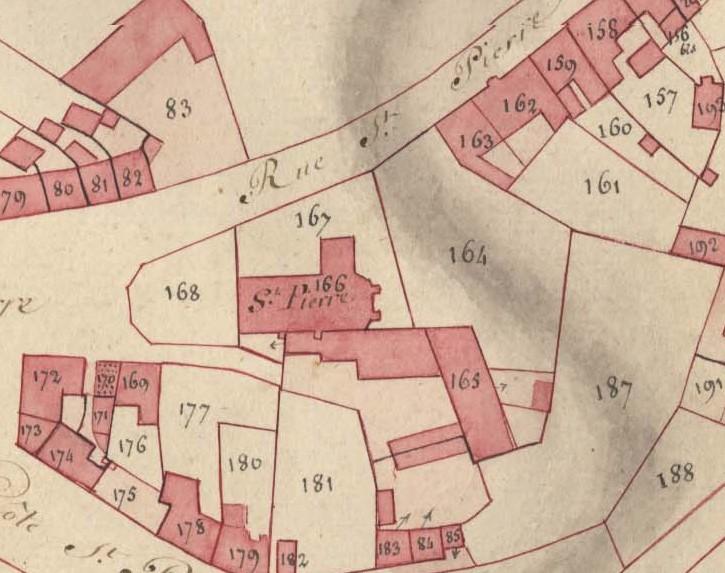

Cadastre montrant l'enplacement de l'ancienne chapelle Saint-Pierre, aujourd'hui Notre-Dame-d'Espérance, 1814

-

Archives diocésaines de Saint-Brieuc : Sans cote

Acte d'attribution de la chapelle Notre-Dame d'Espérance par Monsieur Guillo-Lohan à l'association diocésaine de Saint-Brieuc, 29 décembre 1926 (Etude de Me René Tacheau, notaire à Saint-Brieuc)

-

Archives diocésaines de Saint-Brieuc : 1D-2C

Liste des réparations à la basilique de Notre-Dame-d'Espérance, 1927

-

Archives diocésaines de Saint-Brieuc : 1D-2b

Correspondance avec l'entreprise Lunel-Boucher

Bibliographie

-

Archives diocésaines de Saint-Brieuc

Gadiou, Jules, Notre-Dame-D'Espérance de Saint-Brieuc, Les grands pèlerinages, 7e édition, Paris, Letouzey et Ané, 1927

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 22 St-BRI

Petit guide du pèlerin de Notre-Dame-d'Espérance, Saint-Brieuc, imp. René Prud'homme, sans date (publié durant l'épiscopat de Pierre-Marie-Frédéric Fallières, évêque de Saint-Brieuc de 1889 à 1906).

Documents figurés

-

Archives diocésaines de Saint-Brieuc : 1D - 2b

Plan de la basilique Notre-Dame-d'Espérance après 1877 (et agrandissement du chœur).

-

Musée de Bretagne (Rennes) : 975.0053.100

Carte postale : Basilique Notre-Dame-d'Espérance, 20ème siècle

-

Musée de Bretagne (Rennes) : 982.0008.4540

Photographie du chantier de restauration des pinacles et balustres de la basilique Notre-Dame-d'Espérance, 1927

-

Musée de Bretagne (Rennes) : 982.0008.4546

Photographie du chantier de restauration des pinacles et balustres de la basilique Notre-Dame-d'Espérance, 1927

-

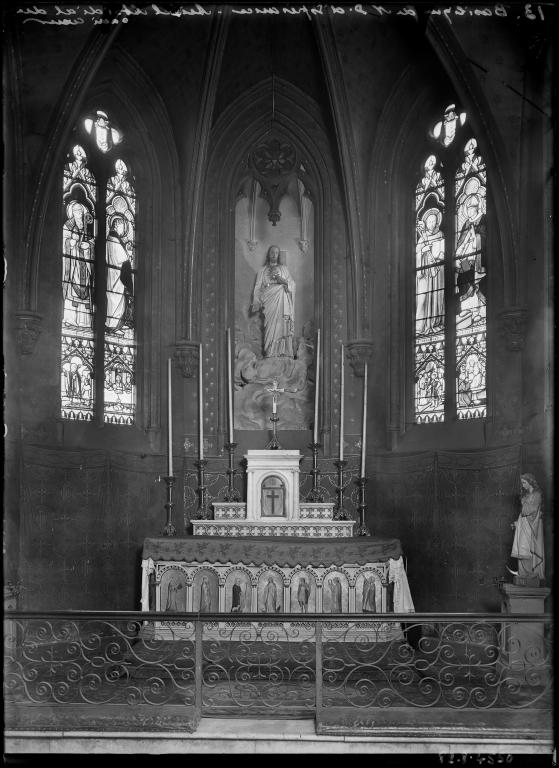

Musée de Bretagne (Rennes) : 982.0008.4550

Photographie de la chapelle absidiale dite du Sacré-Coeur au 20ème siècle, Raphaël Binet (photographe)

-

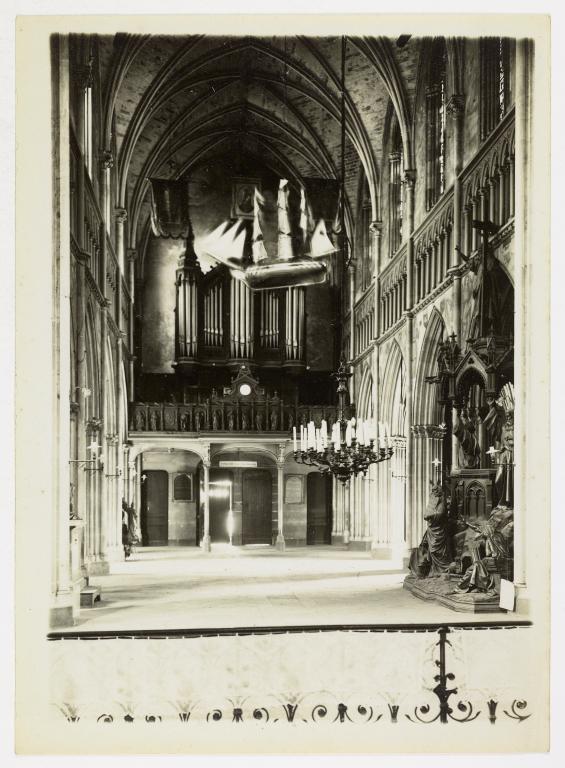

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 16FI4778

Carte postale : Orgues de la basilique Notre-Dame-d'Espérance

-

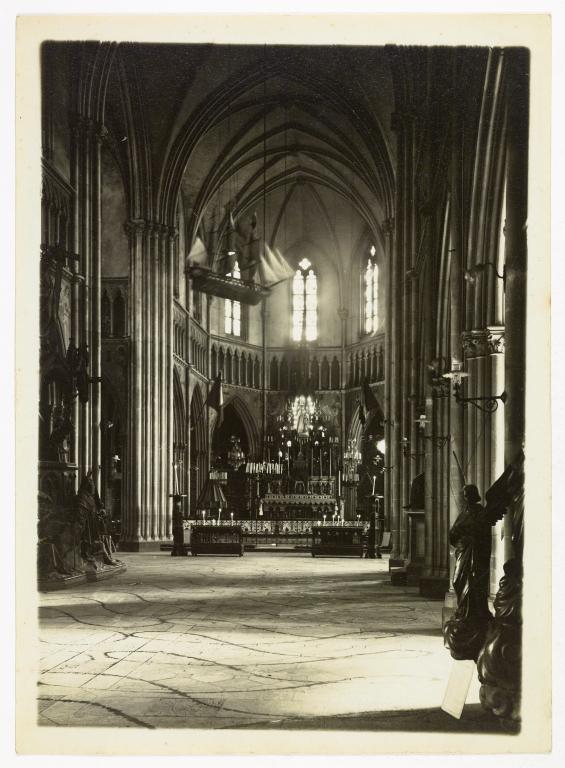

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 16FI4779

Carte postale : Nef de la basilique Notre-Dame-d'Espérance

-

Musée de Bretagne (Rennes) : 982.0008.21884

Carte postale, Vue de la nef de la basilique Notre-Dame-d'Espérance depuis le choeur au 20ème siècle, Raphaël Binet photographe

-

Musée de Bretagne (Rennes) : 982.0008.21883

Vue de la nef de la basilique Notre-Dame-d'Espérance au 20ème siècle

Stagiaire Master Histoire de l'Art de Rennes 2

Chargée d'études à l'Inventaire

Stagiaire Master Histoire de l'Art de Rennes 2