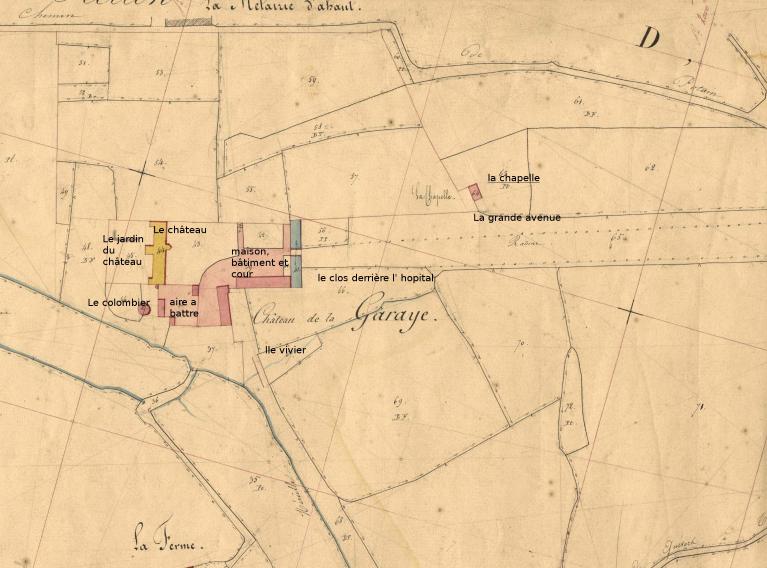

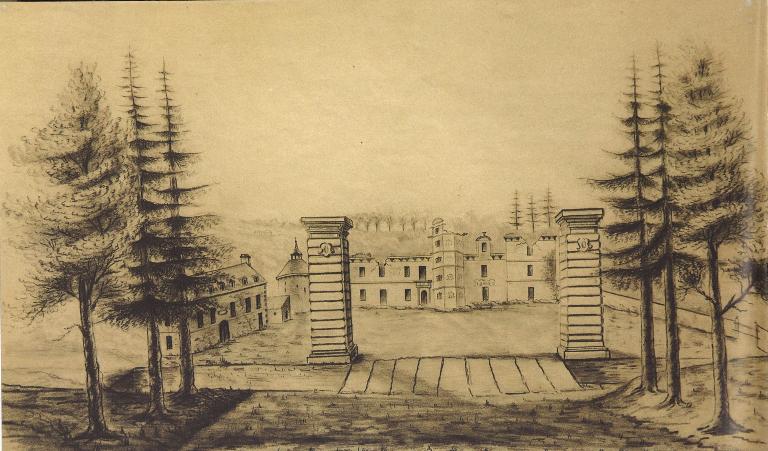

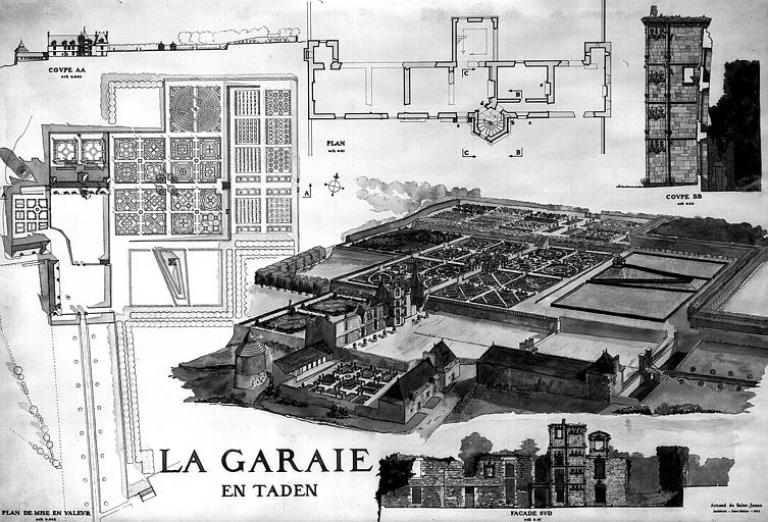

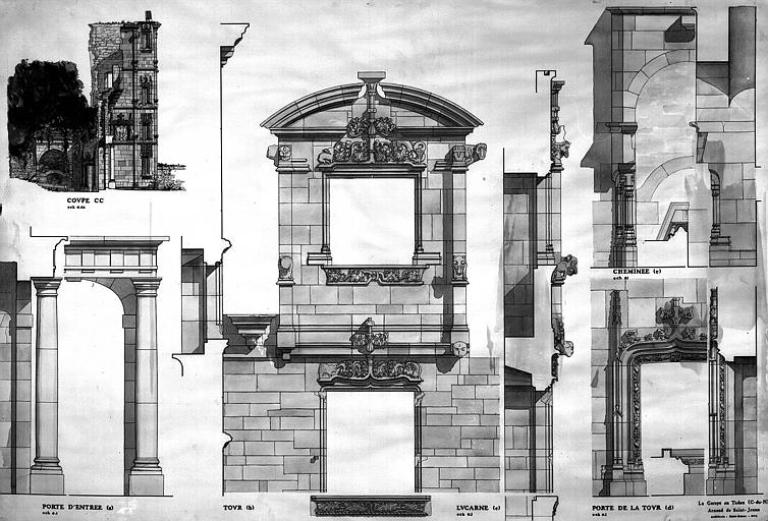

Le château de la Garaye édifié au 16e siècle en plusieurs campagnes est depuis fort longtemps à l'abandon. La tradition évoque un démantèlement progressif et de nombreux réemplois de décors et de belles pierres dans le bâti alentour. La tour d’escalier polygonale hors-œuvre avec son décor d’accolades, de gables et de feuilles retournées de style gothique flamboyant fait montre de l’ambition architecturale de ses premiers commanditaires qui n’ont pu terminer l’ouvrage aux alentours de 1530. Des travaux d’achèvement sont attestés en 1573, tel le portail dorique de la grande salle, qui a du être déplacé en raison du collage de maçonnerie occultant d’anciennes baies. L’environnement du château a été bouleversé, mais subsiste toujours le grand colombier circulaire, la métairie de la Garaye, les bâtiments réservés à l’hôpital des pauvres construits par les « époux charitables », Claude-Toussaint Marot de la Garaye (1675-1755) et son épouse Marguerite de La Motte Picquet (1681-1757).

(Inventaire topographique Dinan agglomération, Véronique Orain, 2017)

La Garaye, un château parlementaire ?

Le château de la Garaye, situé à Taden, fait partie des châteaux parlementaires, car il abrite sur trois générations des membres du Parlement de Bretagne (1623-1712). Cette institution, qui confère un prestige social considérable, permet à ses membres d'être une élite parmi les élites. Le château de la Garaye s’inscrit alors parmi les lieux de résidence de cette petite noblesse parlementaire, composée de 110 membres environ par sessions, sur les 20 000 nobles recensés au 18e siècle.

Ce château devient également le théâtre d’un tournant majeur pour l’un de ces parlementaires : Claude-Toussaint Marot. Conseiller originaire au Parlement de Bretagne pendant une dizaine d’années, de 1701 à 1712, il renonce à cette fonction prestigieuse et urbaine pour mener, avec son épouse, une vie de piété à la campagne, dans leur domaine de la Garaye à Taden. Ensemble, ils fondent l’hôpital de la Garaye, se consacrent aux soins des pauvres et à la pratique de la médecine, opérant ainsi une rupture radicale avec la tradition parlementaire familiale. En effet, cette lignée compte plusieurs parlementaires : Son père, Guillaume II Marot, exerce lui aussi la charge de conseiller originaire de 1673 à 1686, tandis que son grand-père, Guillaume Marot, occupe cette même fonction de 1623 à 1667. Lorsque Henri II institue le Parlement de Bretagne en 1553, il crée deux types de charges : les charges dites « originaires » et les charges « non-originaires ». Cette distinction repose sur l’origine géographique du magistrat — bretonne pour les premiers, française pour les seconds. Si cette différenciation est déterminante au 16e siècle, elle ne subsiste plus qu’à titre nominal au 18e siècle. Guillaume I Marot, fils de Raoul Marot, écuyer et seigneur de Taden, est celui qui acquiert la seigneurie de la Garaye en 1612 auprès de la famille Ferré. Il s’investit pleinement dans son développement, jusqu’à l’élever au rang de comté. Il est également le fondateur d’une dynastie parlementaire, marquant ainsi l’entrée durable de la famille Marot dans l’élite judiciaire bretonne.

Ainsi, le château de la Garaye fait partie des 21 châteaux parlementaires recensés dans le département des Côtes-d’Armor.

((Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne, Flavie Dupont, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.