Période romane

Une première église, située aux abords de la Rance et du port de Taden, semble avoir été construite antérieurement à celle du bourg. Le registre des états de section du cadastre de 1843 mentionne encore pour la section D parcelle 1013, le bas des Boisssières, a côté du site de l'ancien vicus gallo-romain, ancien cimetière et église de Taden. La première mention de cette église dédiée à saint Pierre se trouve dans une charte de 1121 dans laquelle l'évêque d'Alet confirme le don à l'abbaye de Marmoutiers de l'ecclesia S Petri de Tadduem selon le désir d'un moine dénommé Guinguené. On ne sait pas à quelle date elle fut désacralisée, détruite depuis fort longtemps les vieux cadastres n’indiquent pas de vestiges au début du 19e siècle.

Période gothique

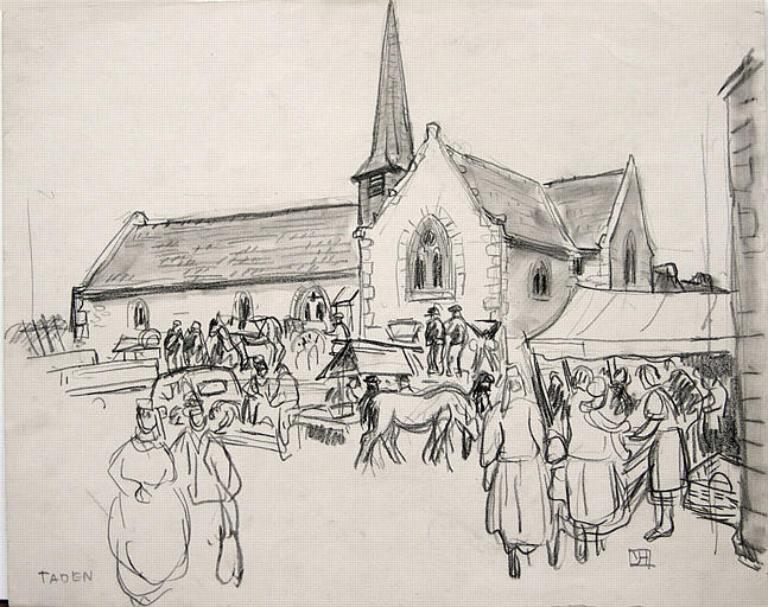

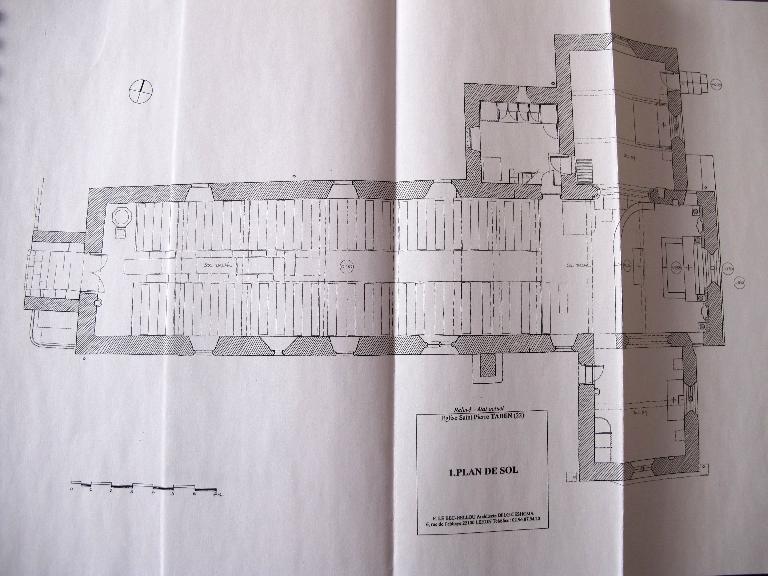

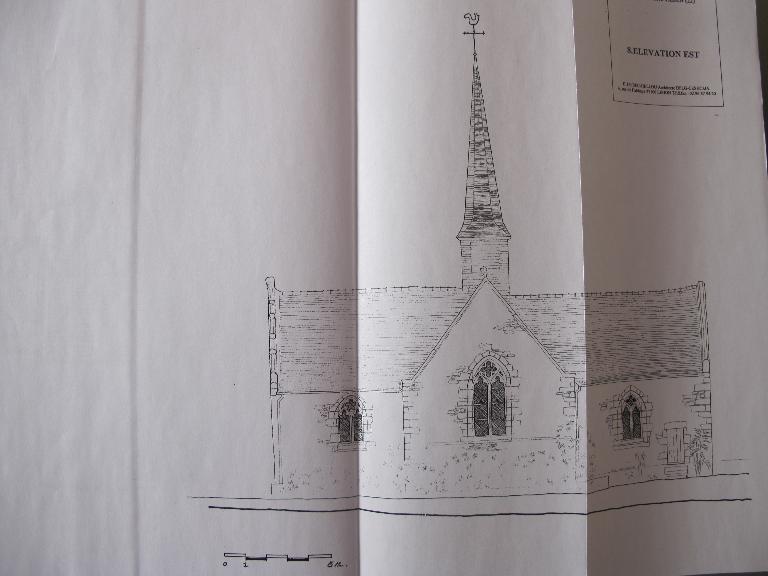

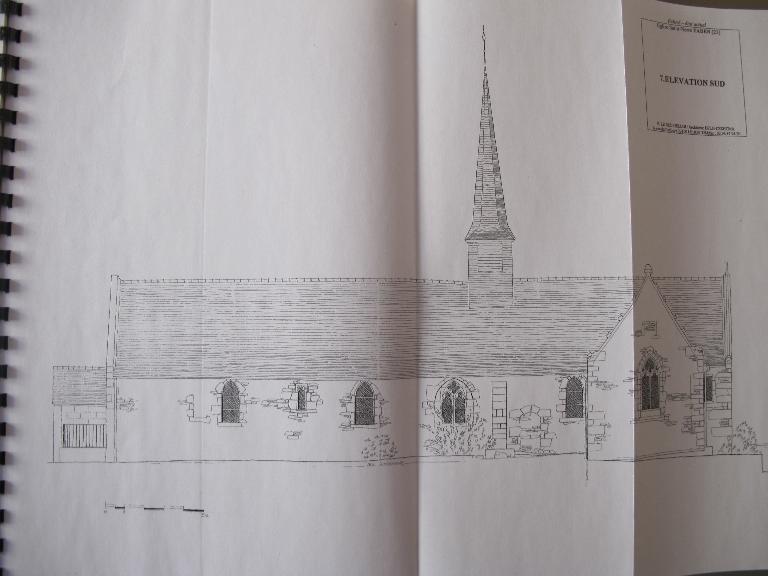

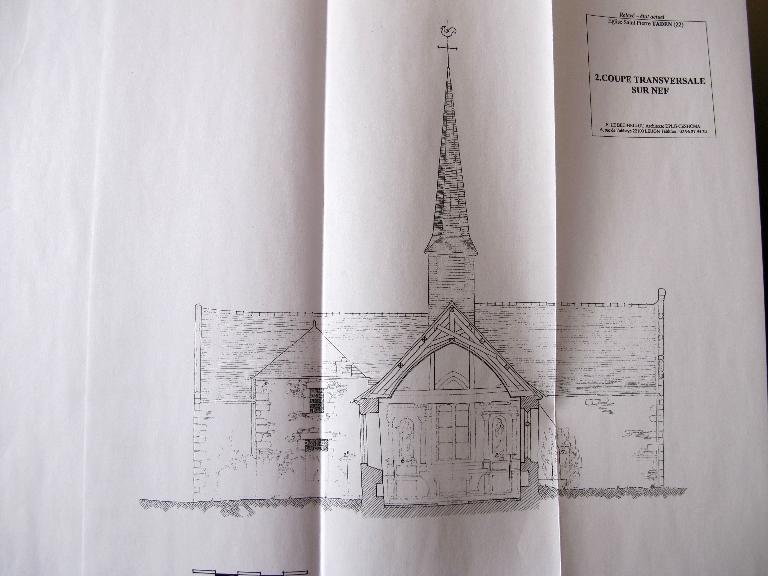

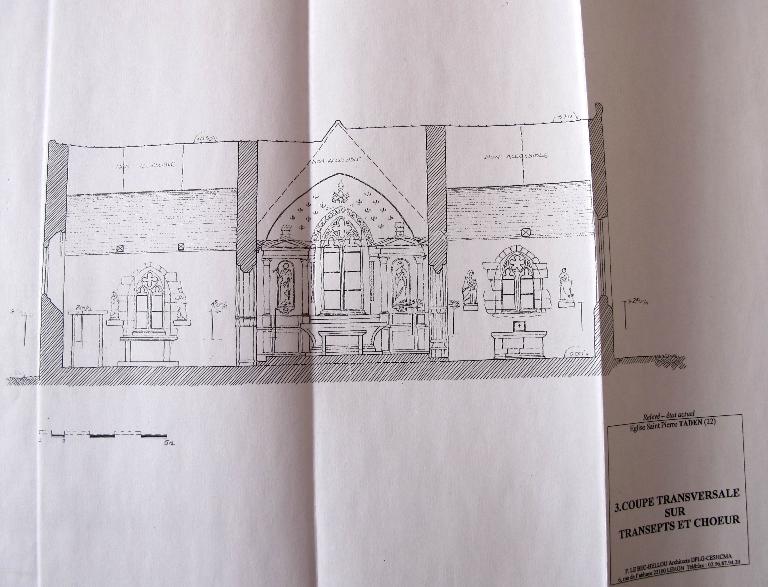

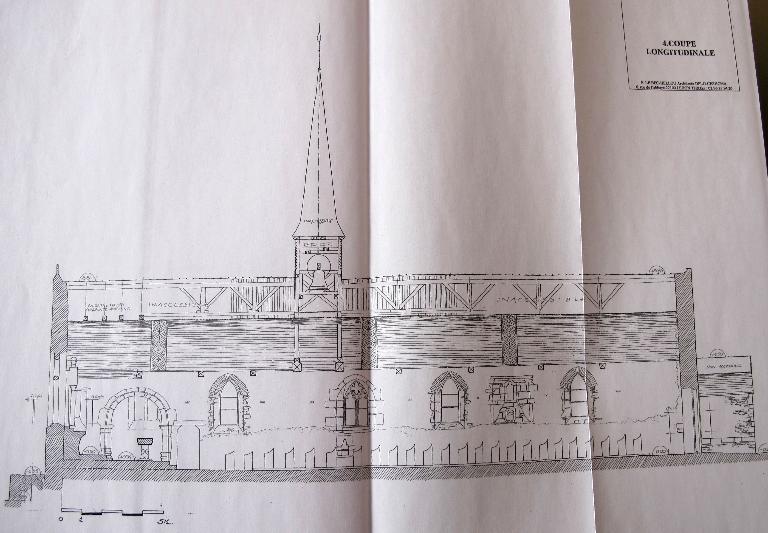

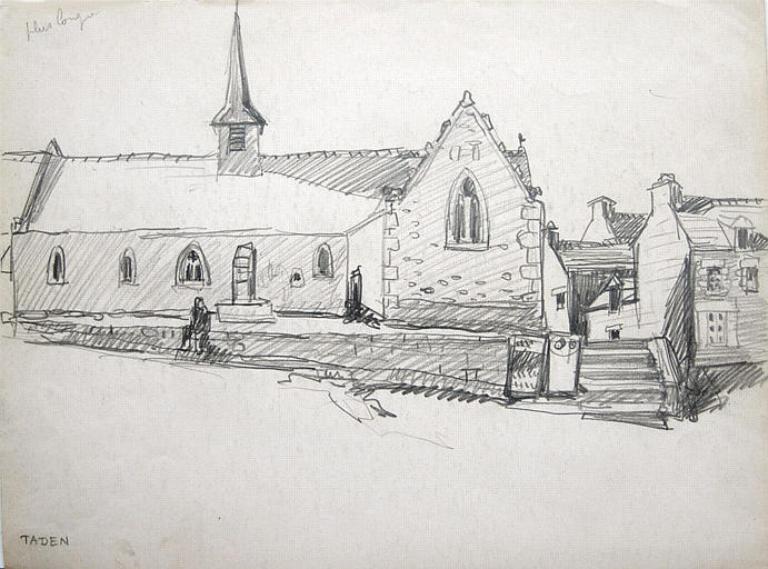

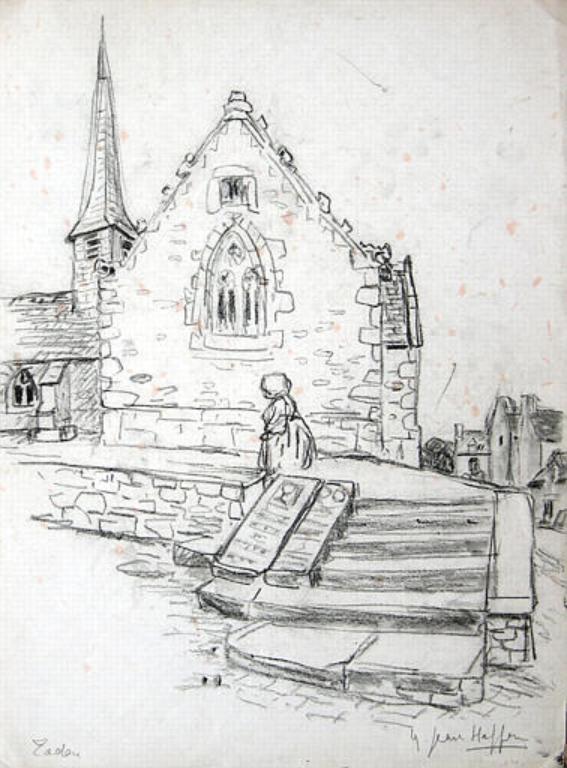

On ignore la date de construction de l'actuelle église saint Pierre de Taden, toutefois une bulle papale de 1387 y atteste la construction pour Geffroy de Quédillac d’une chapelle édifiée en l’honneur de la sainte Vierge, de saint Christophe et de sainte Catherine. Plusieurs baies de la nef et des chapelles latérales sont attribuables à cette campagne de construction de la fin du 14e siècle. La porte ouest de la chapelle sud avec son linteau droit aux angles arrondis se réfère à des modèles prestigieux, comme le portail sud de la cathédrale de Quimper daté aux alentours de 1424-1430. D’importants travaux sont effectués au 15e siècle dans l’église, notamment la mise en place de la charpente lambrissée qui condamne la vue du décor peint du 14e siècle, placé au sommet du chevet.

Période Renaissance

Les rampants du pignon très ornés de la chapelle sud, feuilles retournées, petits personnages dénudés, animaux sont attribuables à une autre campagne datable de la première moitié du 16e siècle. Ils se réfèrent aux décors des gables de la chapelle saint Guen à saint Tugdual (56) datés de 1540.

Période moderne et contemporaine

Une sacristie a été ajoutée contre la chapelle nord au 17e siècle. A cette période, Raoul Marot achète, en 1617, la seigneurie de la Garaye puis celle de Taden en 1618. Nommé vicomte de Taden en 1644 puis comte de la Garaye en 1685, ses armoiries « d’azur à la main dextre d’argent, accompagnée d’une étoile d’or » se retrouvent dans l’embrasure intérieure d’une fenêtre de la nef et sur une pierre intégrée dans le gros œuvre de la façade ouest. La pierre tombale de ce philanthrope décédé le 2 juillet 1755 et de son épouse Marie-Marguerite Picquet, décédée en juin 1757, se situe dans l’ancien enclos paroissial. Au lendemain de la Révolution, l’église saccagée est décrite en mauvais état. Tout au long du 19e siècle sont effectués des travaux de restaurations et modifications, notamment la création de nouvelles ouvertures dans la nef entre 1873 et 1880, sous la direction de Théophile Adam, de Dinan. Une restauration complète de l’édifice en 2017, architecture et mobilier, est conduite sous la coordination de l’architecte Frédérique Le Bec.

Des décors peints inédits

Au-dessus de la charpente du chœur a été récemment découverte une peinture murale du 14e siècle représentant le Christ auréolé d’un nimbe crucifère. Il lève les bras, les paumes de ses mains sont tournées vers nous. A ses côtés un chandelier d’autel à trois branches et d’autres signes non identifiés semblent flottés sur un fond blanc. Cette représentation est exceptionnelle et rare. Il peut s’agir d’une scène du jugement dernier avec la résurrection des morts, comme celle de la chapelle de Locmaria er Hoët sur Landévant.

La dépose du retable du chœur a révélé l’existence d’autres décors peints des 14e,16e,18e,19e siècles.

Du 14e siècle subsiste, à gauche de la baie un personnage dont on aperçoit la tête et la main. Il semble reprendre le même geste que le Christ situé au-dessus. Ce petit personnage bouclé et souriant se réfère à l’ange souriant de Chartres du 13e siècle mais également à l’art de l’enluminure du 14e siècle à la cour de France. Le même faux appareillage peint se retrouve également dans le réfectoire de l’abbaye de Léhon. Celui à la moucheture d’hermines est plus ancien que celui décoré de fleurs de lys de la fin du 15e siècle. Deux litres seigneuriales, sur fond noir, sont peintes à des époques différentes. Les armoiries de la litre plus petite ne sont pas identifiables. Celles de la litre plus grande présentent à gauche, les armes des Ferré, d’argent à une face d’azur et trois molettes surmonté d’un heaume avec cimier et panache représentant un aigle aux ailes déployées, et à droite de la baie : le blason des Quédillac, de gueules à trois fasces d’argent surmonté d’un cimier et d’un panache à tête de chèvre. Le contrat de mariage entre Catherine de Quédillac et Bertand Férré attesté en 1512 permet de dater de la première moitié du 16e siècle ce décor peint. Enfin des vestiges d’un décor d’accompagnement du retable a été réalisé à la fin du 19e siècle par D. Lavenant, peintre à Saint-Brieuc.

Photographe à l'Inventaire