Extraits.

Ce monument, édifié par les Beaumanoir qui après avoir été du parti de Charles de Blois se rallièrent tardivement à la cause de Jean de Montfort, est aussi attribuable à un maître d’œuvre de l’entourage ducal, en l’occurrence Étienne Le Tur, architecte du donjon de Dinan 1382 à 1387.

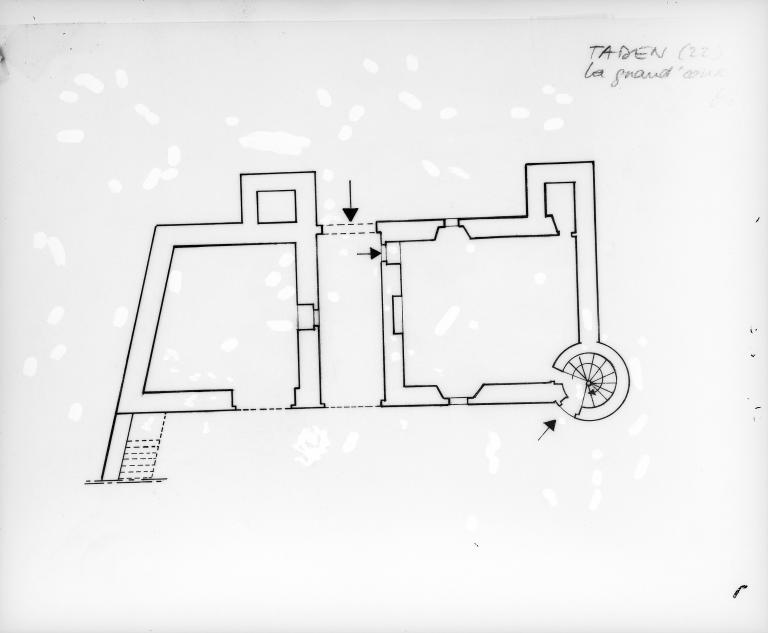

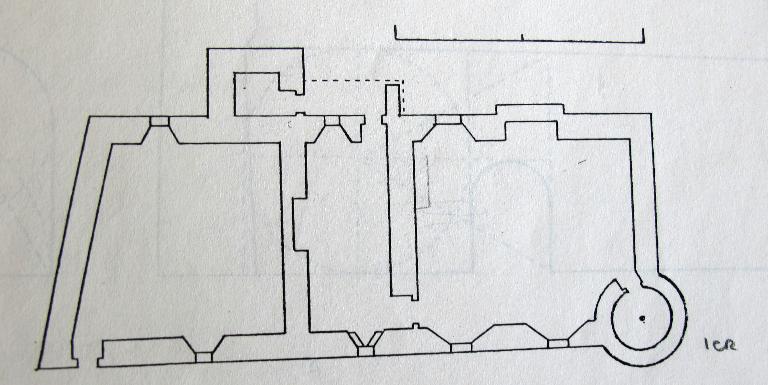

L’hôtel de Grandcour est une œuvre d’un seul corps, très allongée et de forme rectangulaire ( à l’exception du pignon sud, parallèle à la route de Dinan, dont l’orientation est O.N.O – E.S.E ; il renferme deux niveaux surmontés d’un étage sous comble.

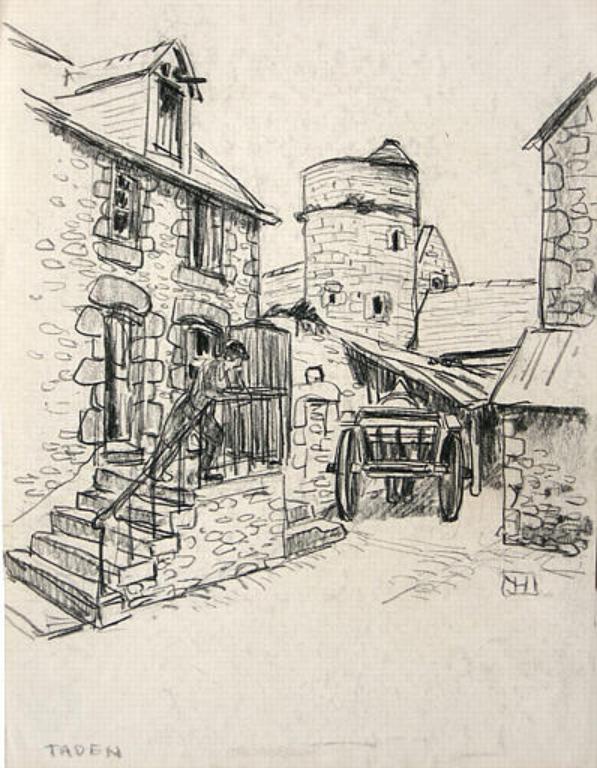

Une tour cylindrique élancée est engagée à l’angle nord-est ; elle est couronnée d’une guette non couverte dont la rambarde, d’un diamètre légèrement supérieur, repose sur un encorbellement marqué d’une moulure torique ; derrière cette guette, et à cheval sur le gnon nord, est une petite tourelle annexe encorbellée en cul-de-lampe presqu’au niveau du faîte et coiffée d’une poivrière en pierre que surmontait un fleuron aujourd’hui disparu.

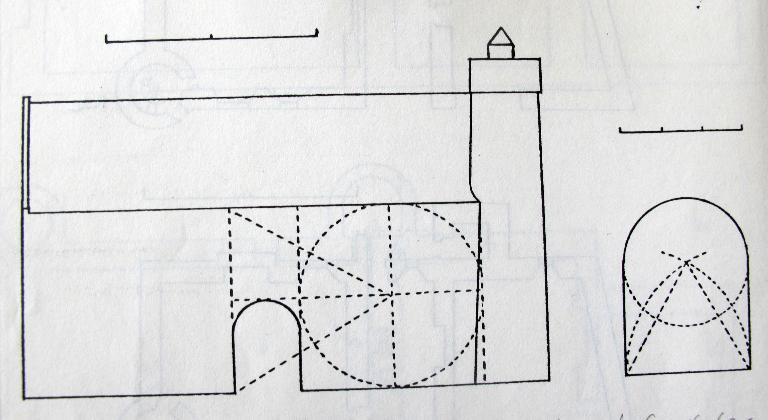

L’œuvre est traversée en son milieu par un porche dont l’ouverture, de chaque côté est en plein-cintre. Ce porche a un triple rôle : rôle de passage, d’abord, entre la cour et le jardin mais aussi rôle distributionnel car il sépare deux logis distincts : au nord le logis seigneurial proprement dit et au sud une partie du service incluse dans le même bâtiment, selon le système que nous avons déjà vu à Kerdéozer(Pleudaniel), au Carpont (Trédarzec)...Enfin rôle plastique car la construction géométrique qui permet de le dessiner donne la clé de l’organisation des proportions de l’œuvre. (..)

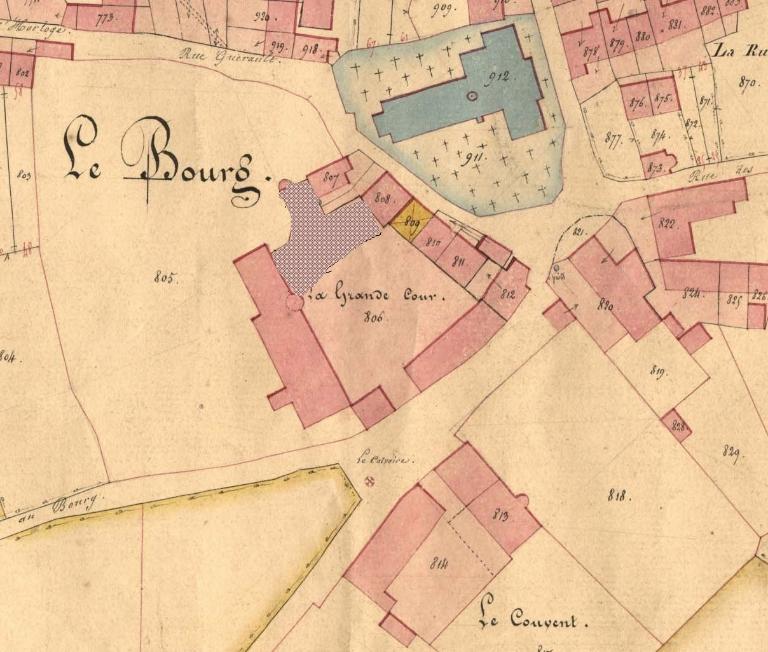

La façade arrière, à l’origine, se présentait comme une surface animée de diverses saillies. Il existait en particulier deux petits pavillons carrés qui ont disparu mais qui sont portés sur l’ancien plan cadastral du bourg et dont les traces d’accrochage se voient encore dans la maçonnerie.Le premier, à l’extrémité nord n’était qu’en rez-de-chaussée,le second contre le flanc sud du porche avait deux niveaux, le premier complètement clos (sans doute une fosse de latrines) et le second articulé par une porte et un passage de bois en encorbellement au-dessus du porche (…). D’autre part un conduit de cheminée est ménagé dans un massif de maçonnerie saillant, porté en encorbellement

sur trois corbeaux en quart de rond à la hauteur du premier étage de la partie résidentielle ; fort bien appareillé, il contient un arc-de -décharge qui en reporte le poids sur les corbeaux latéraux ; le couronnement a été arasé au niveau de la couverture. (…) il faut ajouter les lucarnes aujourd’hui disparues.

La conception esthétique est assez voisine de celle du Hac. Cependant, il s’agit d’un type fonctionnel tout à fait différent.

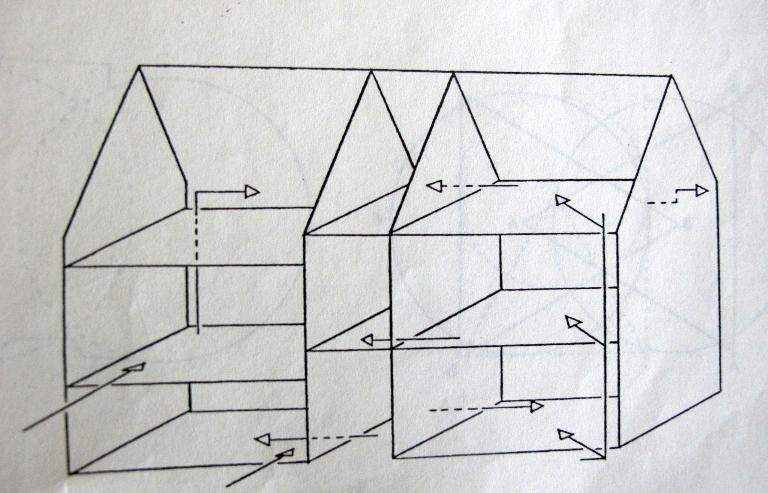

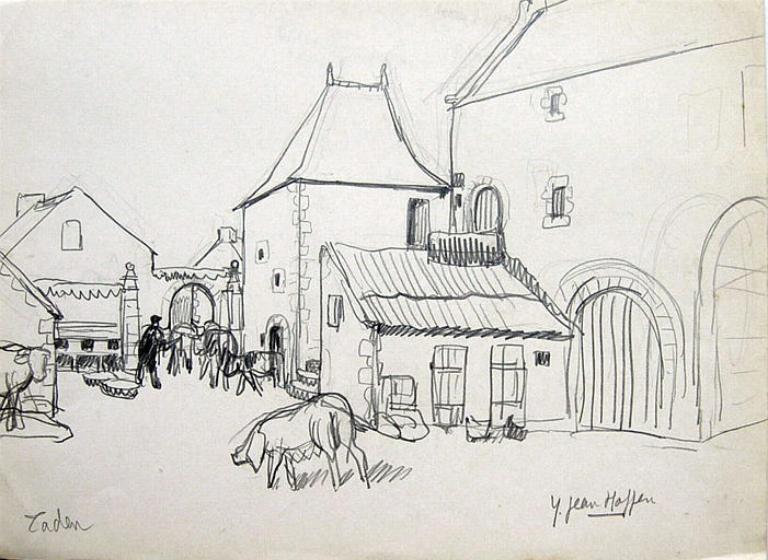

Le logis de service qui occupe la partie sud du bâtiment renferme au rez-de-chaussée un cellier qui communiquait avec le porche et s’ouvrait sur la cour grâce à une très large baie en arc surbaissé à double clavetage ; au-dessus une chambre à feu était accessible directement de la cour grâce à un escalier en pierre et une porte cintrée (visible sur les dessins de Frottier de la Messelière). Cette chambre, dont les fenêtres regardaient l’est et l’ouest, était surmontée d’un grenier sous combles. Les niveaux intérieurs étaient ici plus bas que dans la partie seigneuriale et ont été bouleversés lors de transformations.

Le logis seigneurial est pratiquement intact si l’on fait abstraction des éléments annexes disparus à l’arrière. Il occupe la partie située au nord du porche , et au-dessus de celui-ci ; un escalier à vis logé dans la tour d’angle le dessert de haut en bas. L’accès à l’intérieur se fait par cette tour grâce à une porte dont le plein-cintre encadre un linteau qui était sas doute en forme d’accolade.

Le rez-de- chaussée est occupé par une salle basse, qu’une porte fait aussi communiquer avec le porche ; une cheminée est percée dans le mur sud, sans hotte ni pied droit mais formée seulement d’un évidement dans l’épaisseur de la maçonnerie avec un linteau en arc surbaissé. Cette salle avait des fenêtres vers la cour et vers le jardin.

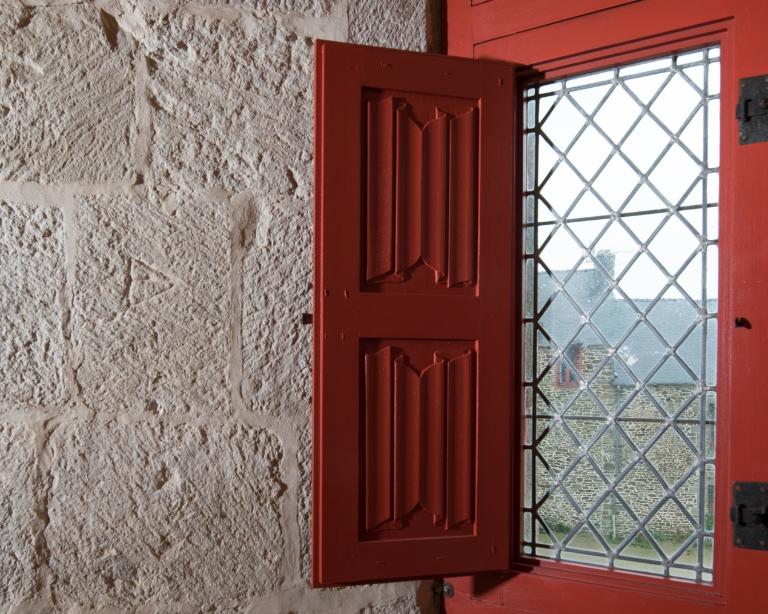

Au-dessus règne une salle que trois grandes fenêtres, deux vers la cour et une vers le jardin, signalent à l’extérieur. La cheminée dans le mur ouest, est ménagée dans le massif de maçonnerie porté en encorbellement sur la façade arrière. Comme en rez-de-chaussée, elle n’a pas de hotte en surplomb mais se constitue d’un renfoncement rectangulaire ; elle est surmontée d’un arc de décharge remarquablement appareillé. Les arêtes de la cheminée sont abattues en un large cavet, sur les deux côtés et le linteau souligné par une large moulure torique ininterrompue qui s’amortit à ses deux extrémités, sur l’appui, en bases circulaires à l’astragale saillante. Le tout est monté avec un soin parfait et donne l’impression d’une très élégante simplicité. On notera dans la même pièce, au milieu du mur sud, un fort bel arc de décharge qui soulage le linteau de la cheminée de l’étage inférieur.

La salle commande une chambre rectangulaire, étroite, établie au-dessus du porche. Cette chambre possède deux fenêtres à coussièges, vers la cour et le jardin, une porte aujourd’hui murée qui donnait accès au passage suspendu vers les latrines du pavillon de l’ouest près du porche, et une cheminée. Celle-ci comme les précédentes est percée dans l’épaisseur du mur (au sud) sans en déborder ; les arêtes des côtés sont abattues en chanfrein et le linteau, appareillé avec beaucoup d’art, forme un arc surbaissé ; il s’amortit sur les chanfreins latéraux en petits culots sculptés, celui-de droite représentant une tête d’animal et celui de gauche une tête humaine couronnée portant une épaisse moustache tombante, à l mode anglaise ( semblable à celle que portait le duc Jean IV sur le gisant de son tombeau de Nantes, d’après les représentations données par Gaignières et par Dom Morice.

Même distribution au second étage. Au-dessus de la salle du premier est une chambre à feu, sous la charpente, dont le plancher a disparu. Cette chambre était éclairée vers l’ouest par une lucarne qui n’existe plus mais dont le cadre intérieur de la charpente a subsisté. La cheminée au sud est petite et son foyer sans renfoncement est au droit du mur ; la hotte est peu saillante et repose sur un linteau échancré en arc surbaissé, lui même porté par deux supports cubiques sortant de la maçonnerie. En face de la cheminée et près de la porte de l’escalier, quelques marches de pierres qui reposent en encorbellement sur une console à trois ressauts conduisent à une porte percée dans le pignon nord. Elle s’ouvrait sur un organe de charpente, couvert, qui était accroché sur la partie supérieure du pignon et dont on voit encore les corbeaux de pierre qui soutenaient la couverture. Il s’agissait sans doute d’une latrine suspendue, dans le genre de celle qui figure au flanc de la tour-porte dans le tableau de Brueghel « les proverbes flamands ».(…).

L’escalier s’interrompt tandis qu’une autre vis, plus étroite, prend naissance dans le tourillon pour conduire à la guette qui couronne la tour.Cette dernière est faite de grosses dalles disposées en rayons et supportées au milieu par une colonne de pierre qui prolonge le noyau de l’escalier principal...En haut, une succession de moulures de plus en plus larges, alternant petits tores et cavets, forme chapiteau.

Au fond, l’hôtel de la Grancour n’est qu’une maison de modestes dimensions, mais de quelle qualité ! Son charme vient de la conjonction d’une mise en proportion raffinée avec un parti d’archaïsme provincial (structure de logis-porche) et un effet bien compris du pittoresque. La réussite de l’ensemble tient aussi à la qualité de l’exécution. On y sent la griffe d’un grand maître d’œuvre, Etienne le Tur. En effet, si les cheminées sans hotte se rattachent aux résidences ducales, celle du premier étage tout particulièrement est d’un modèle que l’on retrouve presqu’identique au donjon de Dinan. De même, la colonne qui prolonge le noyau de l’escalier à vis est un dispositif rare dans les manoirs bretons, et qu’Étienne Le Fur a utilisé dans la vis principale au dernier étage du donjon : là la colonne est décorée d’un nœud central sans moulure mais chanfreiné qui rappelle la sécheresse géométrique des biseaux de la Grancour. Les colonnes du donjon de la Grand cour ont d’ailleurs probablement servi de modèle à celle de la Bellière, dans la même région.

(Marc Déceneux).

Photographe à l'Inventaire