Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Tréguier

-

Commune

Tréguier

-

Adresse

rue de la Chalotais

,

rue Gambetta

-

Dénominationscouvent, hôtel-Dieu

-

Parties constituantes étudiées

Le couvent des Augustines présente un grand intérêt du point de vue de l'histoire de l'art en raison de la qualité architecturale et de l'authenticité intérieure du grand corps de logis de 1663. Ce bâtiment a conservé ses dispositions d'origine et constitue, de ce fait, un conservatoire exceptionnel de la vie conventuelle du 17e siècle. A cela s'ajoute l'intérêt du décor peint de la chapelle du jardin et la nécessité de conserver le témoignage de l'hôpital médiéval fréquenté par saint Yves.

Protégé au titre des Monuments historiques, cet édifice dispose d'une notice sur le portail Mérimée du Ministère de la culture, notice accessible par le lien en bas de page.

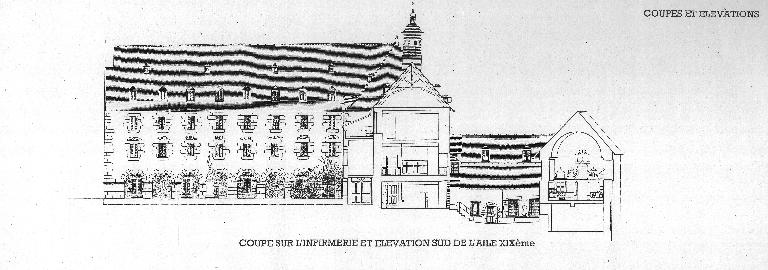

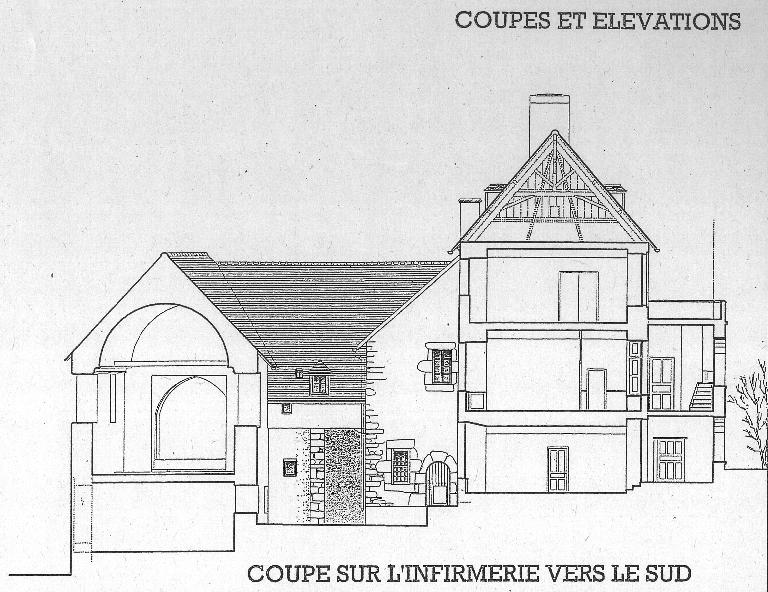

Dès le 13e siècle existe à Tréguier un hôtel-dieu que fréquente saint Yves (1253-1303). Il était desservi par une petite communauté religieuse dont il subsiste les bâtiments du 15e siècle disposés autour d'une courette formant le noyau ancien du couvent : la "salle des passants" surmontée de la salle des malades qui communiquait directement avec la chapelle Sainte-Marie-Madeleine construite perpendiculairement ; le bâtiment de l'infirmerie également adossé à la chapelle.

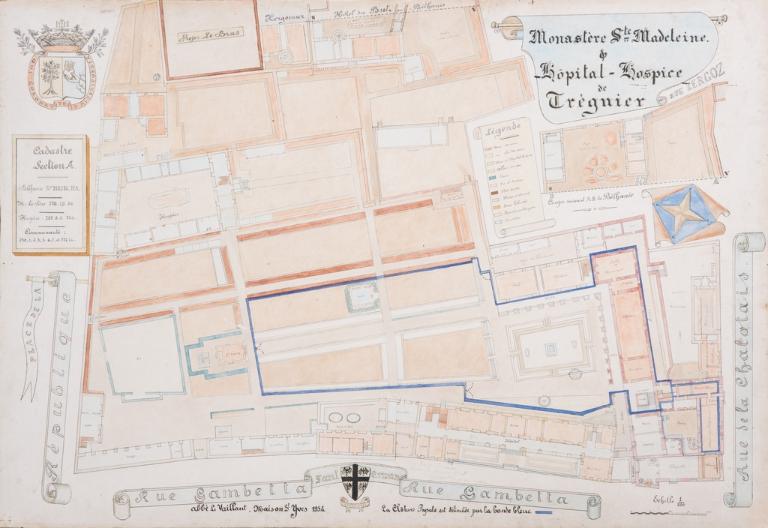

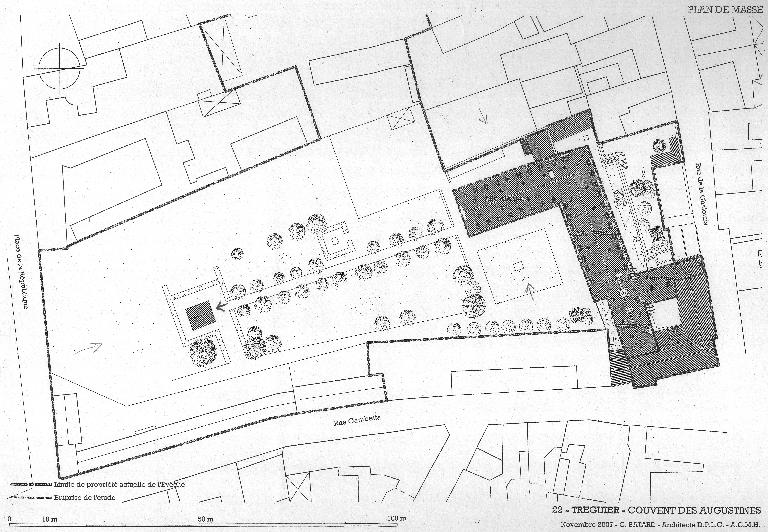

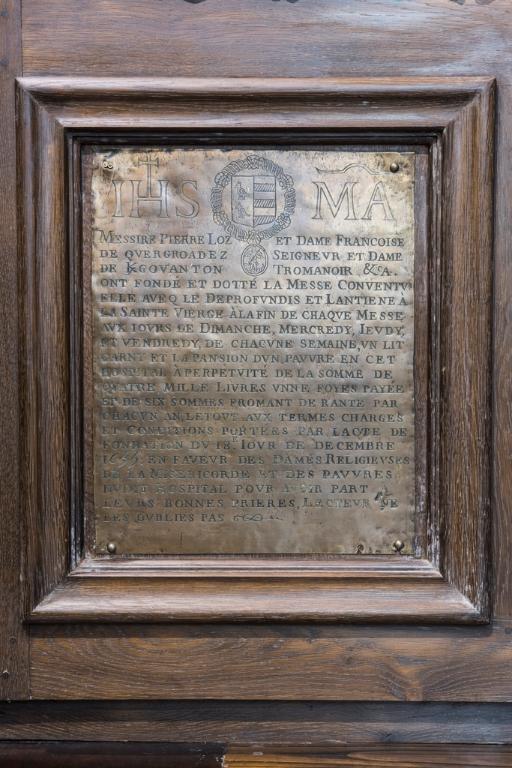

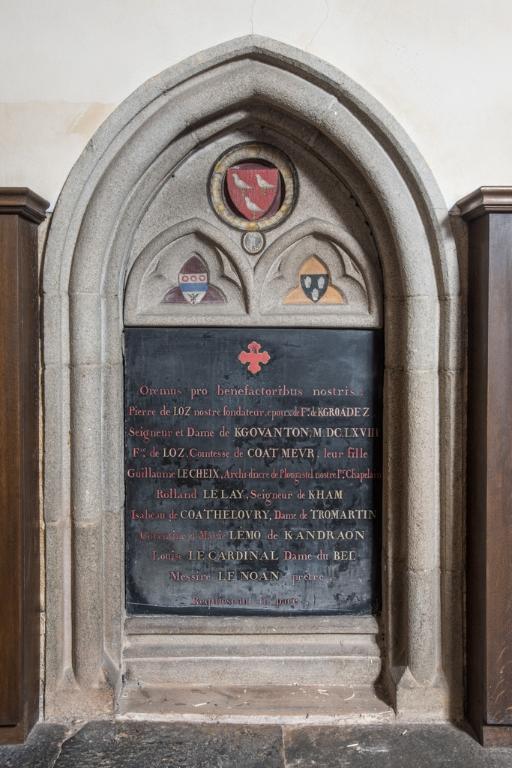

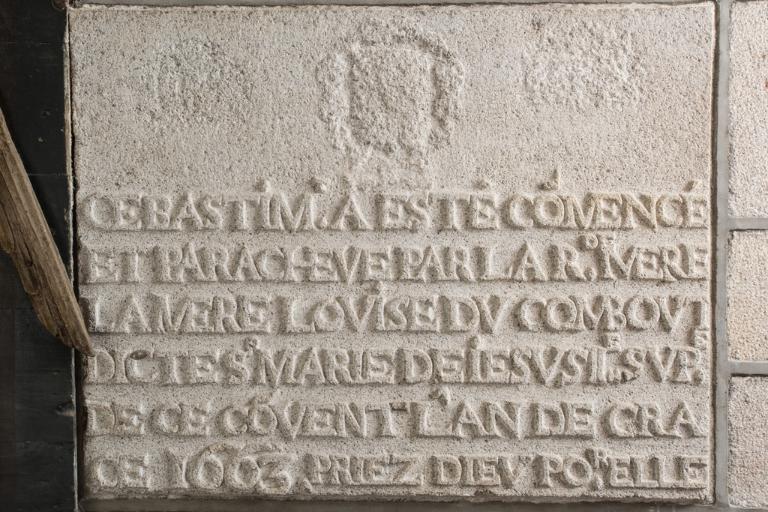

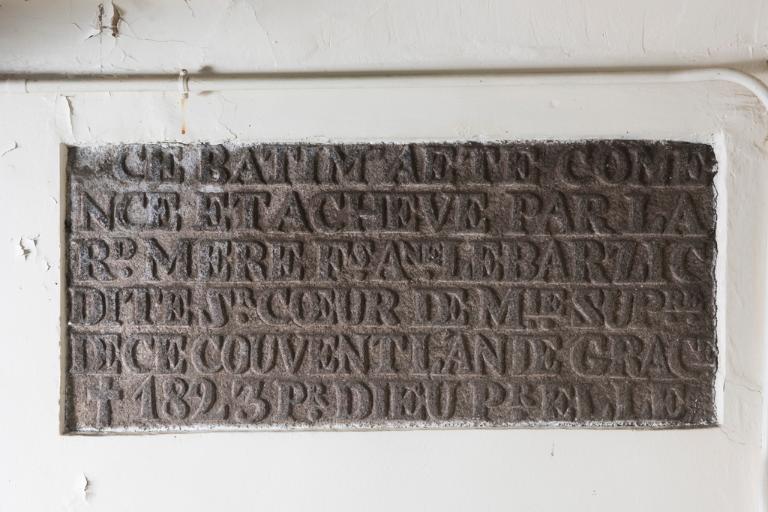

En 1654, l'Hôtel-Dieu de Tréguier est en très mauvais état. Grâce à l'intervention de Pierre de Loz, seigneur de Kergoanton, et de sa femme Françoise de Kergroadez, appuyés par l'évêché de Tréguier en la personne de Monseigneur Grangier, la communauté de ville admet la fondation d'un nouvel établissement et fait appel à des Augustines Hospitalières de Quimper. Les religieuses commencent par restaurer la chapelle Sainte-Marie-Madeleine en 1655 comme en témoigne la plaque de fondation placée dans le choeur. La salle des malades est reconvertie en choeur des soeurs, en communication directe avec la chapelle Sainte-Marie-Magdeleine. En réponse à ce nouvel aménagement, la circulation à l'intérieur de la chapelle est modifiée : la clôture d'origine qui séparait la nef du choeur est supprimée, un maître-autel et son retable monumental viennent occuper l'angle formé par la nef et le choeur des soeurs. Entre 1662 et 1663, les travaux se poursuivent par l'édification d'un grand corps de logis comprenant une allée de cloître, un réfectoire, un double dortoir, une salle de communauté, un noviciat. De 1666 à 1669, un nouvel hôpital est construit dans le prolongement de la chapelle, avec une salle des hommes (1672) et une salle des femmes (1695). Ces bâtiments sont démolis fin 1852 pour élever à la place un nouvel hôpital terminé en 1856, converti aujourd'hui en résidence.

Dans l'enclos du couvent, la chapelle du jardin, édifiée en 1664, est reconstruite entre 1814 et 1817 (voir dossier correspondant).

En 1823, commence la construction d'une aile perpendiculaire au corps de logis pour loger un pensionnat, les soeurs étendant leur action à l'éducation des filles démunies.

En 1896, la maison Saint-Yves, destinée au repos des prêtres, est construite dans le prolongement de l'hôpital du 19e siècle.

En 1935, une galerie de jonction entre le cloître et l'hôpital est ajoutée car, contrairement à l'ancien bâtiment du 17e siècle, le nouvel hôpital de 1856 n'est pas de plein pied avec la chapelle mais décalé vers l'ouest (cf. plan cadastral de 1834).

Les religieuses quittent le monastère en 1996, la propriété appartient désormais à l'association Diocésaine. L'ensemble a fait l'objet d'une protection au titre des monuments historiques : l'aile de 1823, les façades et toitures des bâtiments reliant le parloir à l'aile du 17e siècle et ceux y donnent accès à partir de la rue Gambetta sont inscrits Monuments historiques en 1997 ; la chapelle de la Madeleine, le choeur des religieuses, l'aile du 17e siècle et la chapelle du cimetière sont classés MH en 1999.

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 15e siècle, 2e moitié 17e siècle, 1er quart 19e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1655, porte la date

- 1663, porte la date

- 1669, daté par source

- 1823, porte la date

- 1856, daté par source

- 1896, daté par source

- 1935, daté par source

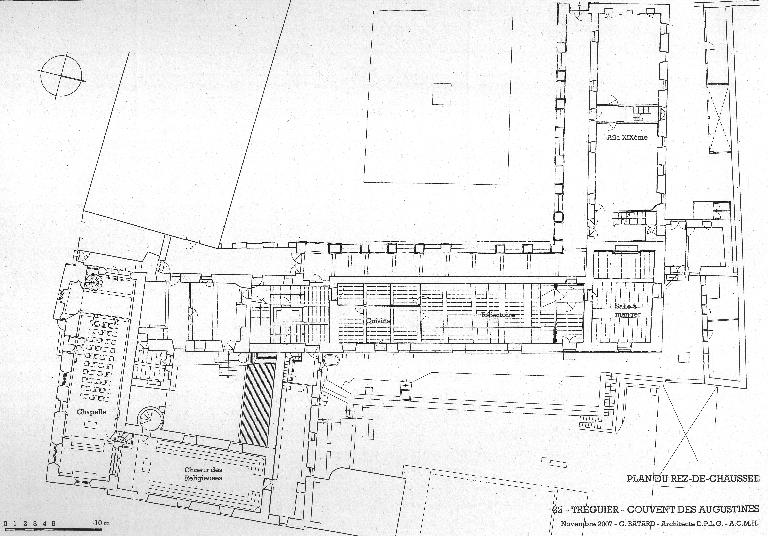

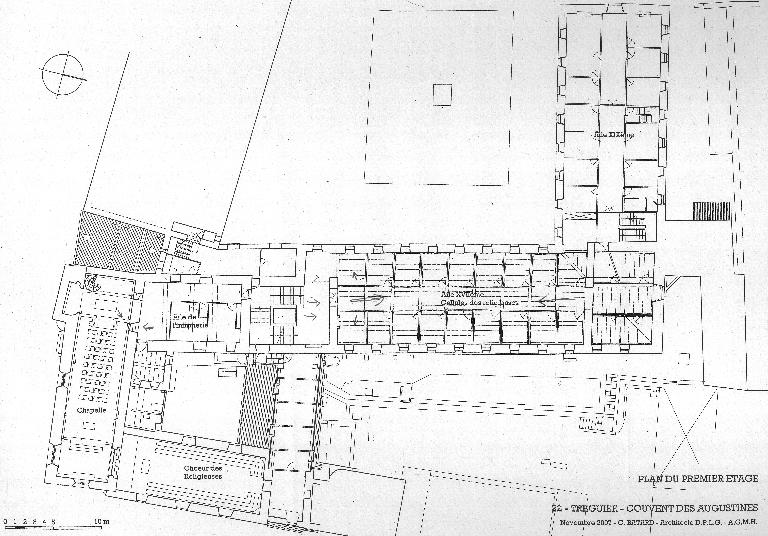

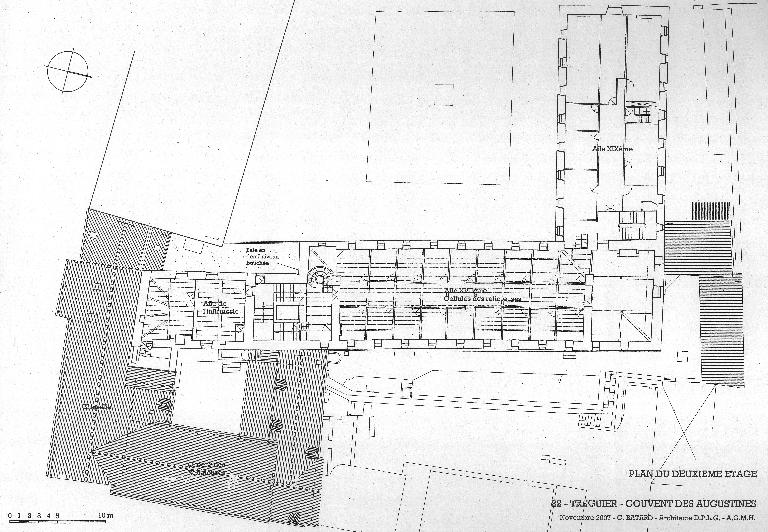

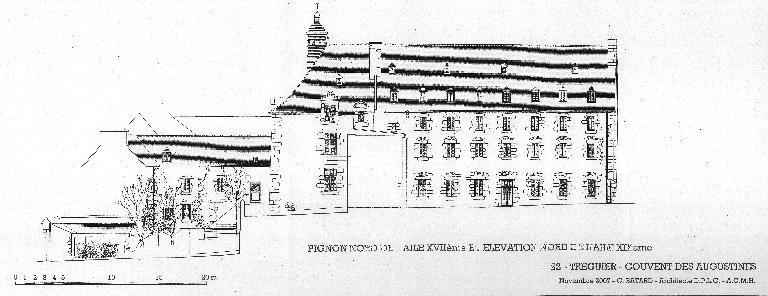

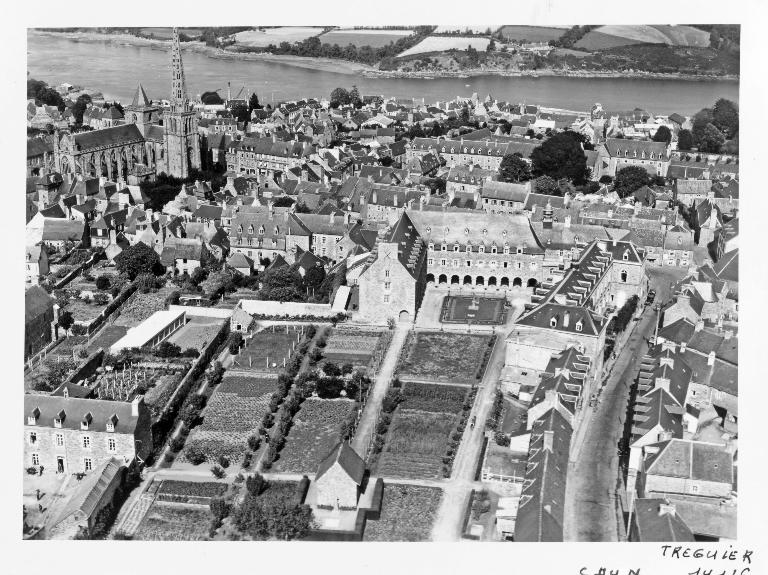

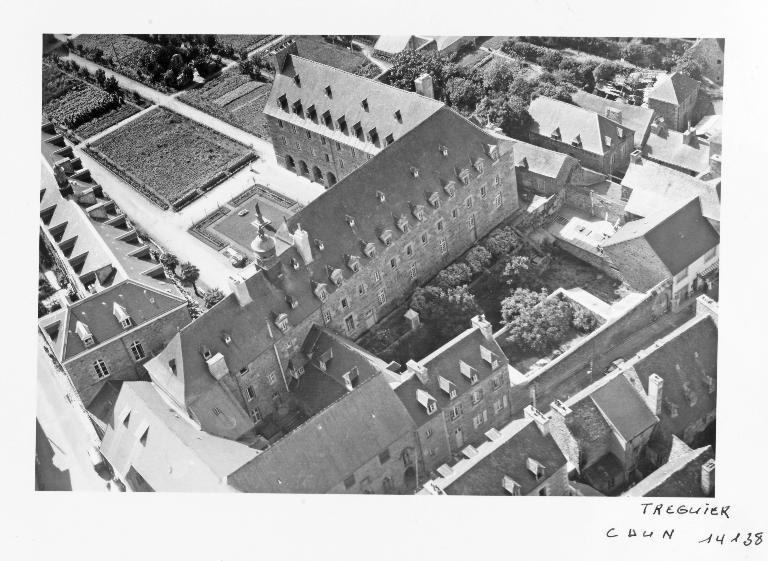

Le couvent est établi au carrefour des rues La Chalotais et Gambetta. Le grands corps de logis, l'aile des pensionnaires et l'hôpital sont disposés autour d'un parterre ouvert à l'Ouest sur le jardin du couvent. Accolé à cet ensemble, au Sud-Est, quatre autres bâtiments, formant l'hôtel-Dieu primitif, sont regroupés autour d'une petite cour intérieure. L'ensemble couvre une surface d'un hectare.

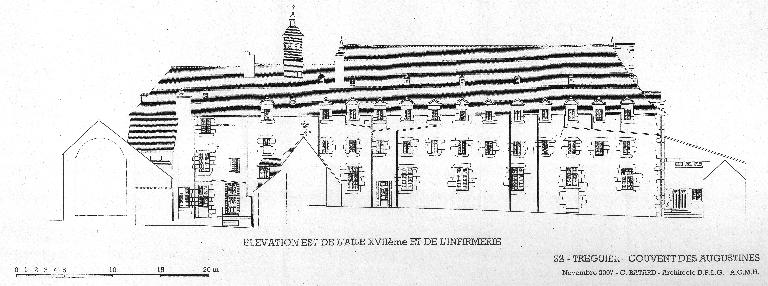

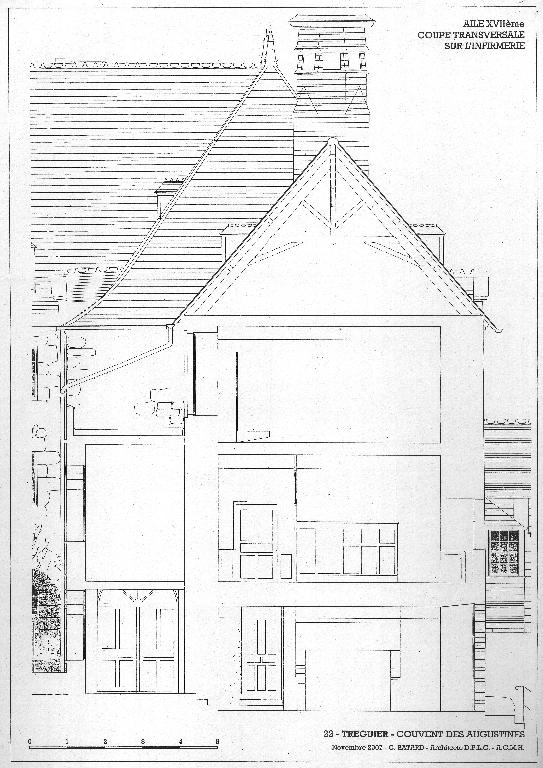

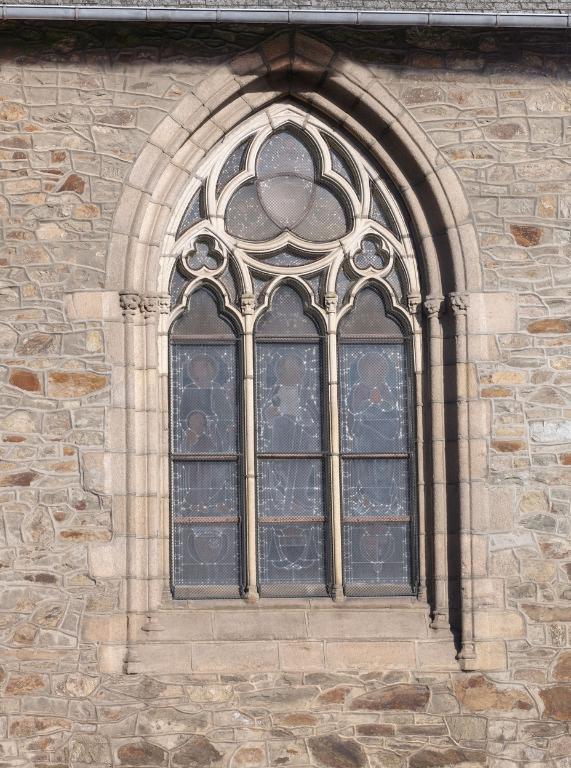

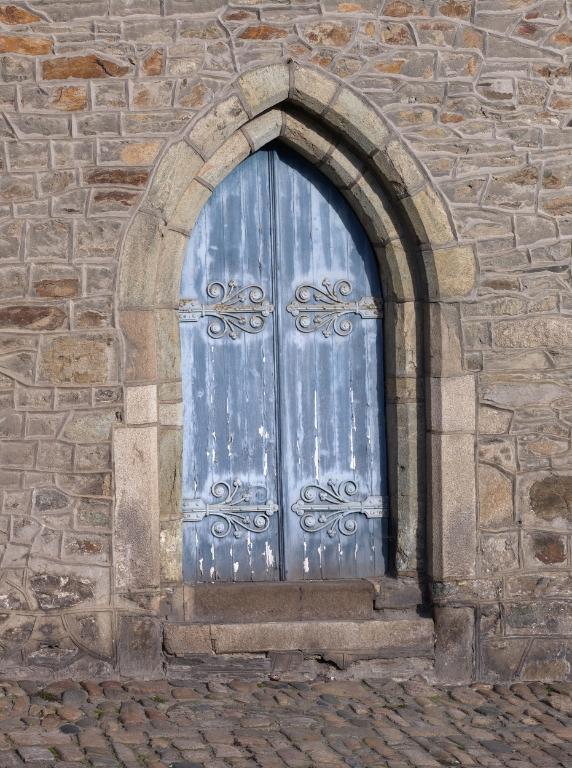

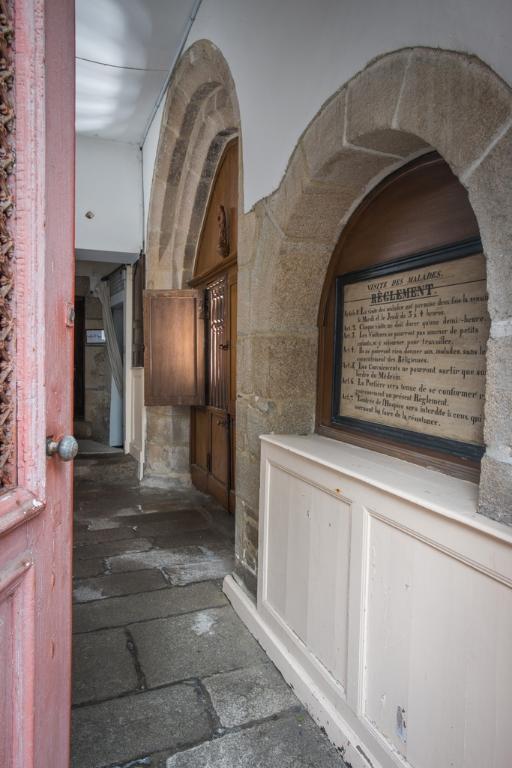

L'entrée du couvent se fait depuis la rue La Chalotais, dans l'ancien hôtel-Dieu médiéval. Le bâtiment sur rue - qui abritait à l'origine "la salle des passants" et la salle des malades - est construit en pierre de taille au rez-de-chaussée et en moellon à l'étage, primitivement enduit. La salle du rez-de-chaussée, en demi sous-sol, est éclairée par cinq fenêtres en arc brisé. Les soeurs Augustines y installent l'entrée de leur couvent avec le tour et le parloir. Au-dessus, l'ancienne salle des malades, reconvertie en choeur des religieuses, communique directement avec la chapelle Sainte-Marie-Madeleine par une arcade grillagée en fer forgé. La chapelle construite perpendiculairement présente une nef unique dont le chevet plat était à l'origine éclairé par une petite baie gothique avant que le grand retable occupe toute sa hauteur. Le bâtiment de l'infirmerie est également adossé à la chapelle, à l'ouest. Un hagioscope, pratiqué en hauteur dans le mur de la chapelle, permet aux malades de suivre l'office depuis l'infirmerie située au 1er étage, le rez-de-chaussée étant occupé par un logement. L'aile qui relie le bâtiment de l'infirmerie au bâtiment sur rue, abrite à l'étage une sacristie, dite avant-choeur des soeurs.

L'hôpital du 19e siècle est construit le long de la rue Gambetta, relié à la chapelle par une galerie. Il comprend deux étages éclairés par une série de fenêtres en plein cintre.

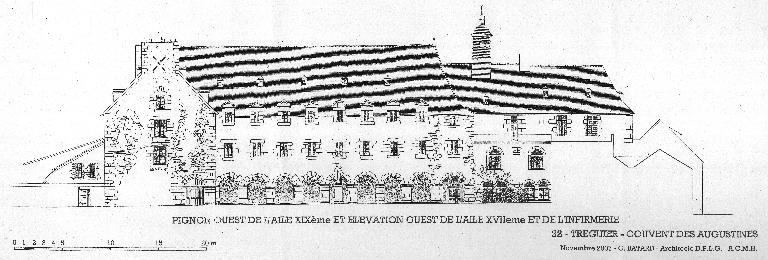

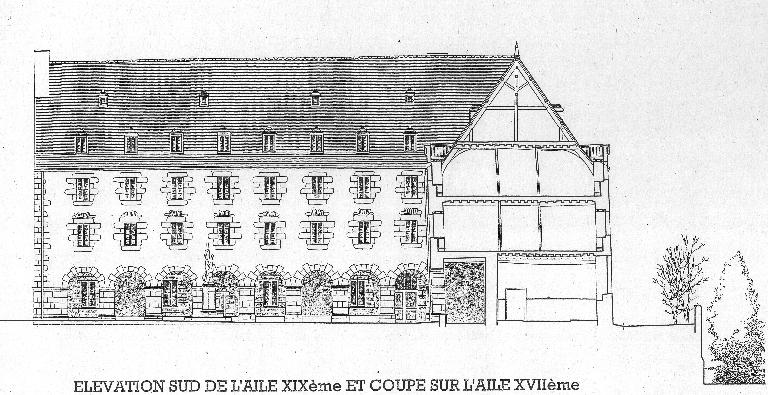

Ouvert sur le parterre, le grand corps de logis est édifié dans le prolongement de l'infirmerie, relié par un grand escalier à retours en pierre. Il présente une élévation ouest ordonnancée à deux étages : au rez-de-chaussée un cloître à neuf arcades en plein-cintre, au 1er étage des petites fenêtres, au 2e étage en surcroît des fenêtres mansardées surmontées d'un fronton alternativement plein-cintre et triangulaire. Outre la pièce de communauté, le réfectoire et la cuisine, ce grand corps de logis abrite : au 1er étage, 18 cellules reliées à l'infirmerie ; au 2e étage, 17 cellules du noviciat (la 18e remplacée par un dégagement qui permet d'accéder à l'aile du pensionnat) et une bibliothèque.

L'aile du pensionnat - à deux étages et double comble - est construite perpendiculairement au grand corps de logis. Les élévations sur cour de ces deux bâtiments sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. L'allée de cloître du pensionnat prolonge celle du grand corps de logis. Les étages sont desservis par deux escaliers : un large escalier tournant à retour en bois situé dans la première travée Est, et un escalier secondaire au centre du bâtiment. Au rez-de-chaussée se trouvent deux grandes salles, aux étages des chambres, et dans le comble un dortoir.

-

Murs

- schiste moellon

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, 2 étages carrés, étage en surcroît

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon couvert

- croupe

- noue

-

Escaliers

- escalier intérieur : escalier tournant à retours avec jour en maçonnerie, en charpente

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis en maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété d'une association diocésaine

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1997/06/02

classé MH, 1999/09/08

-

Référence MH

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Ministère de la culture et de la communication

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor

Fonds des archives des Augustines

-

Documents figurés

-

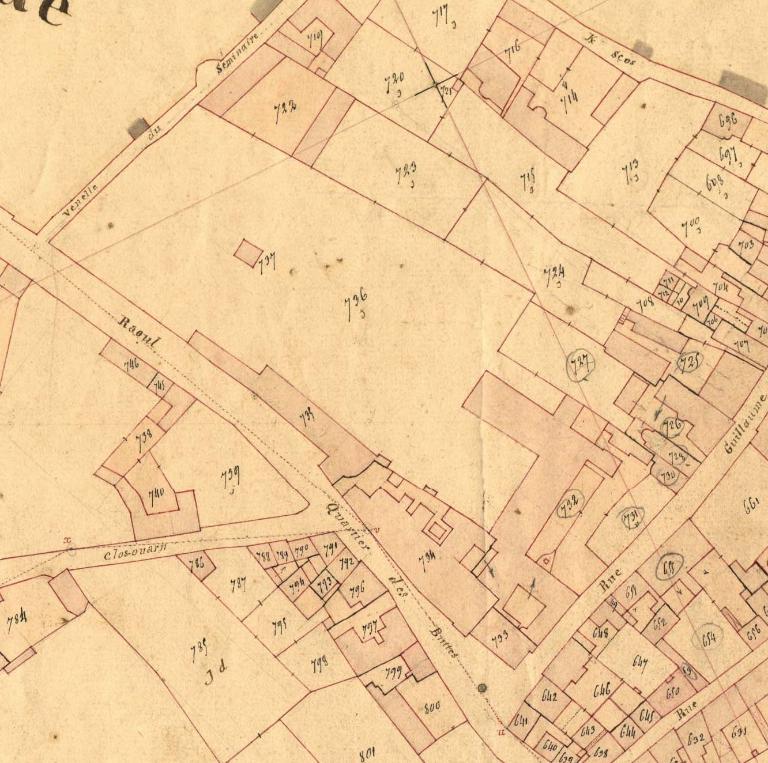

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P 362/1-4

Tableau d'assemblage et plans parcellaires de la commune de Tréguier, 1834.

-

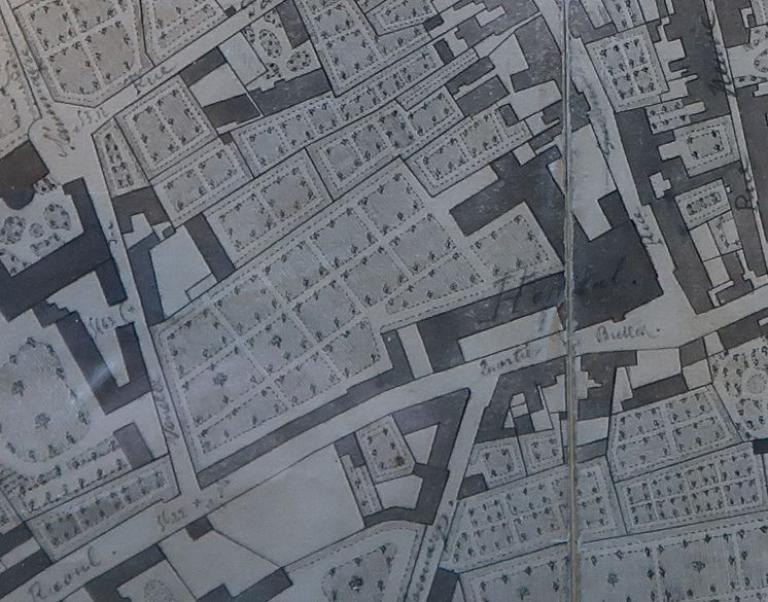

Archives départementales des Côtes-d'Armor : série S sup 137

Série S sup 137. Plan de tréguier, 1862

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études Inventaire