Historique

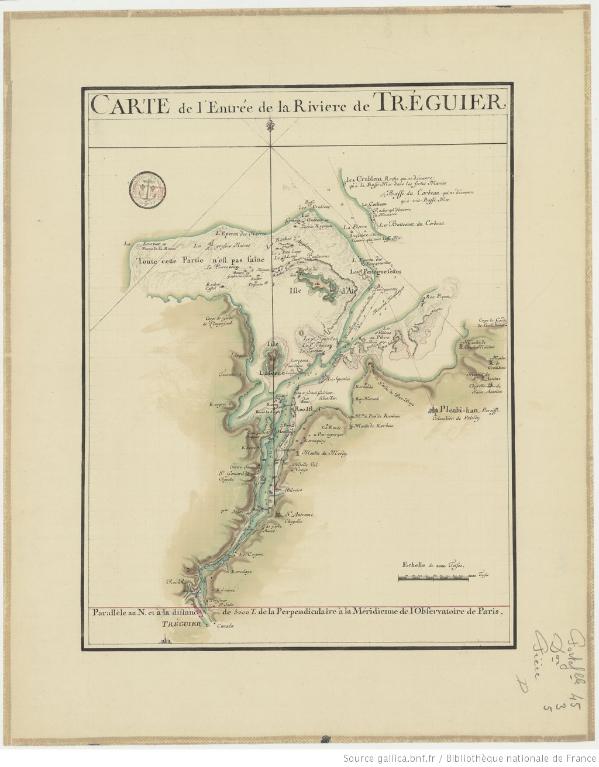

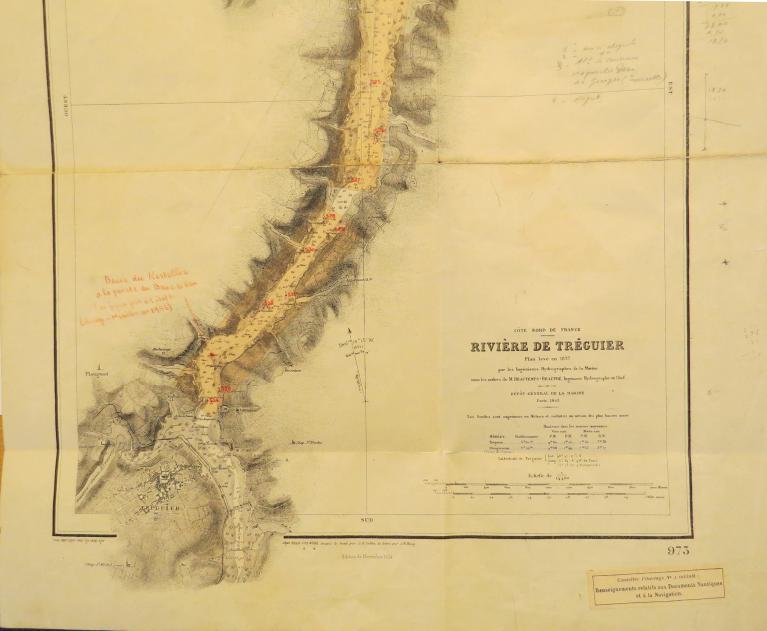

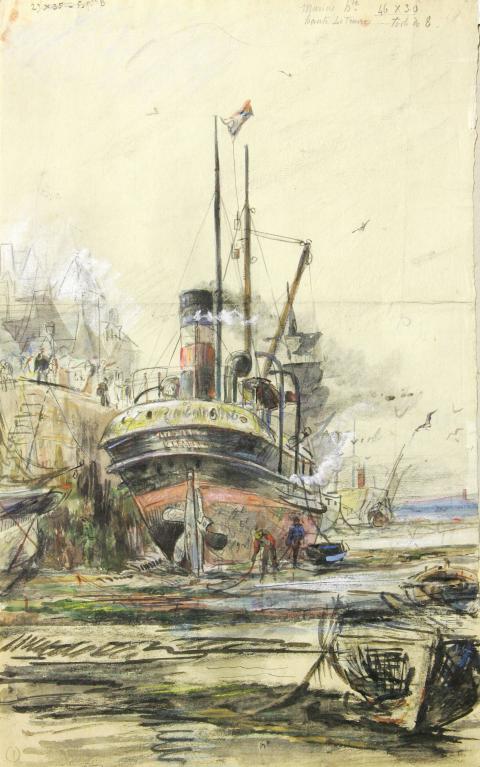

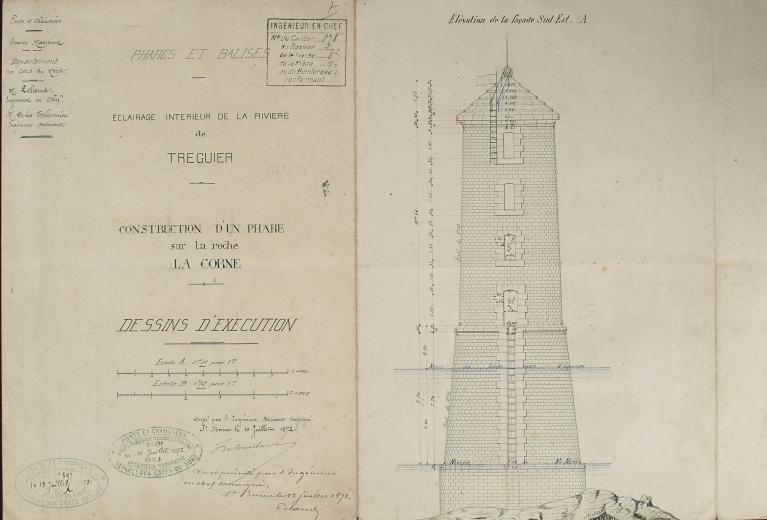

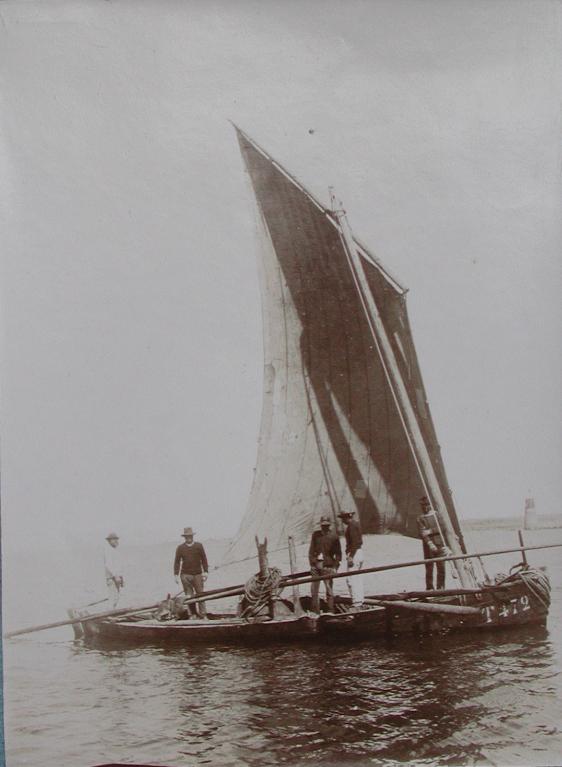

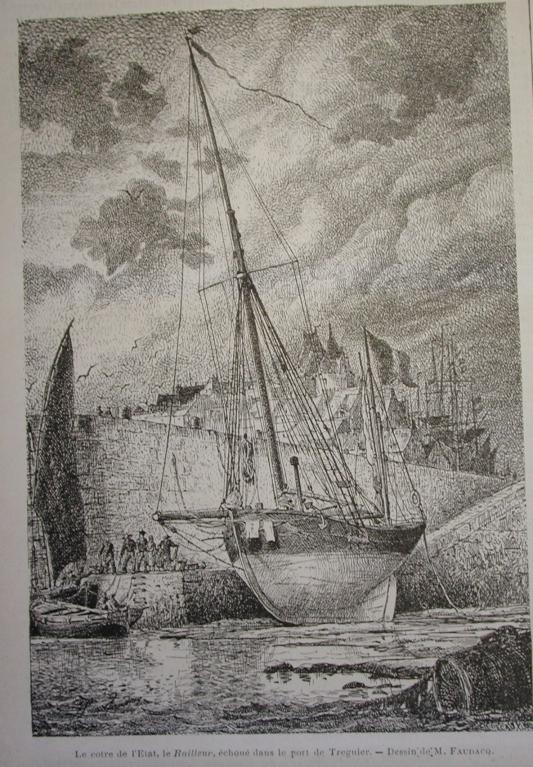

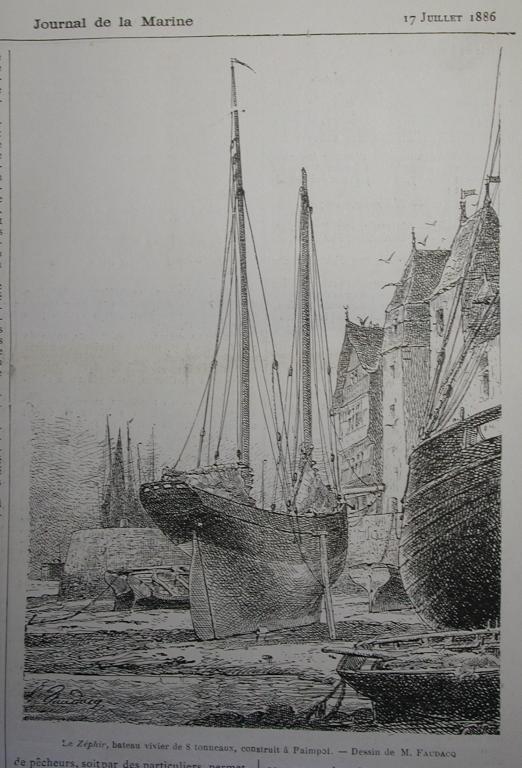

En 1883, le receveur des douanes Louis-Marie Faudacq est affecté au port de Tréguier jusque sa retraite en 1900. C’est à ce titre qu’il demandera un meilleur balisage de la rivière de Tréguier (cotre baliseur La Confiance à quai), s’intéressera aux amendements marins, goémons d’épave arrachés aux îles d’Er à l’embouchure de la rivière et gisements de sable et de maërl au Banc du Taureau en amont du phare de la Corne (photo fonds Faudacq bateau sablier). Le balisage de la rivière de Tréguier en 1886 était assuré par un petit sloop de 1, 8 t, Il servait à la remise en place des balises et à la peinture des tourelles, secondé par le canot creux « Auguste-Marie », construit en 1859 pour le roulement des gardiens et l’approvisionnement du phare de la Corne, allumé en 1876. Il faudra attendre 1906 pour qu’un grand vapeur neuf « Léonord Fresnel » prenne la relève pour l’ensemble du balisage des Côtes du Nord.

Goémoniers, sabliers de la Rivière de Tréguier

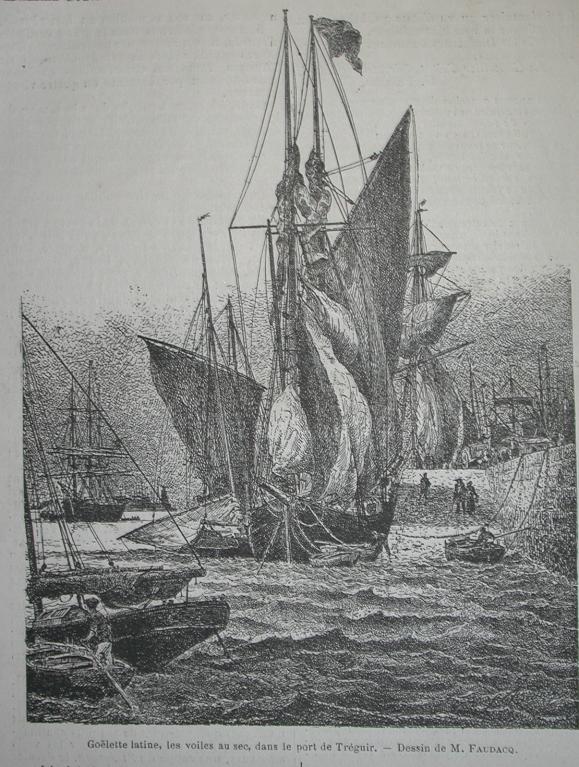

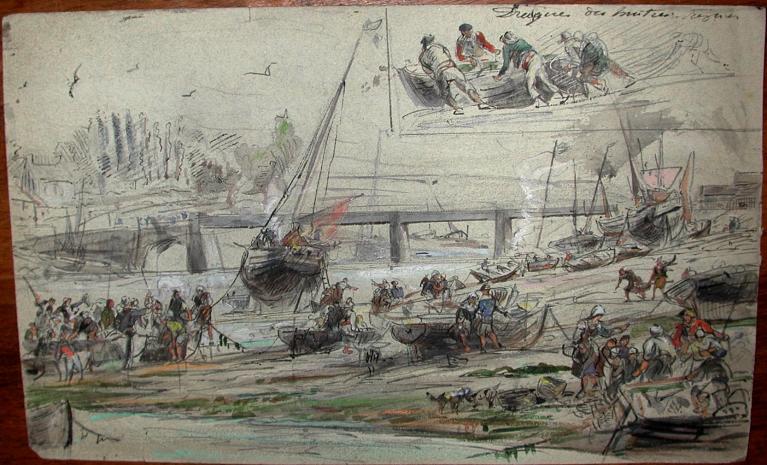

Cette fine et constante observation de la vie fluviale et maritime donnera au douanier Faudacq l’opportunité de dessiner les sabliers et goémoniers de l’estuaire, reconnaissables à leur cul pointu et à leur grande misaine très apiquée. Ce sont les seules représentations de ces bateaux datées de la fin du 19ème siècle jusqu’au 1er quart du 20e siècle, qui soient parvenues jusqu’à nous. Avec un équipage nombreux de 6 hommes, ces chaloupes non pontées descendent la rivière de Tréguier, par vent de suroît, en direction des îles d’Er, pour draguer le sable. La misaine, facile de manœuvre, amurée au pied de mât remplace pendant l’hiver le gréement à corne, plus utilisé en période estivale pour les métiers de la pêche. Manœuvrés avec de longs avirons ou karrenous, les sabliers viennent s’échouer à l’abri du Paluden.

Cette figure de voilier de travail, fréquentant l’estuaire du Jaudy, représente un type ancien et caractéristique des chaloupes creuses à voile au tiers et cul pointu. Il s’agit d’embarcations de 6 à 7 tonneaux, non pontées, avec un tillac à l’avant et plusieurs bancs de nage, pour équipage nombreux. L’homme de barre semble confortablement accroupi sur le tollen arrière, tenant la barre du gouvernail extérieur ; l’écoute de l’unique de la grande misaine est bordée dans l’axe du bateau, à portée de main du barreur. L’ensemble est remarquablement stable et équilibré, l’étrave comme l’étambot rejoignant la quille par une ligne fuyante. On pense aux chaloupes de Plougastel, qui pratiquaient le bornage en rade de Brest à la même époque. Mais ce type de bateau, spécifique de la rivière de Tréguier, draguait surtout le sable de mer et le maërl, à l’aide d’une grande perche, dont l’extrémité fourchue ouvre la poche en toile d’une drague rustique. La technique de drague se pratique à marée basse, près d’un banc de sable, bateau affourché sur ses ancres, la grande perche écarte la drague, qui plonge au fond, et se relève avec un orin, tourné sur un tourniquet de bord, pour être saisie ensuite sur un mâtereau. Son contenu est déversé à même le plancher de fond. Le faible tirant d’eau de ces chaloupes leur permet de s’approcher des petits fonds et d’échouer sur les bancs de sable coquiller, comme le banc de la Pie, près du phare de la Corne, qui vient d’être édifié en 1876, à l’embouchure de la rivière de Tréguier.

On peut remarquer la grand-voile amurée au pied de mât. Le point d’écoute est très reculé. La perche de drague est à poste, appuyée sur la fourche du mâtereau, sous le vent. Ces bateaux vont être remplacés au cours de la 1ère moitié du 20e siècle par des misainiers, canots creux ou demi pontés de 6 m maximum de longueur de coque. Ces canots pouvaient changer de gréement pendant l’été avec un gréement à corne pour les pêches côtières. De petits borneurs gréés en sloop vont également faire le sable et le goémon autour des îles d’Er et à l’échouage à l’Île Blanche, près du Sillon de Talbert.

Aujourd’hui les ports de Tréguier et de Lézardrieux représentent les seuls lieux de débarquement des sabliers modernes. Leur zone de prélèvement sont situés dans le grand chenal du Trieux, autour du phare de Lospic et en baie de Lannion.

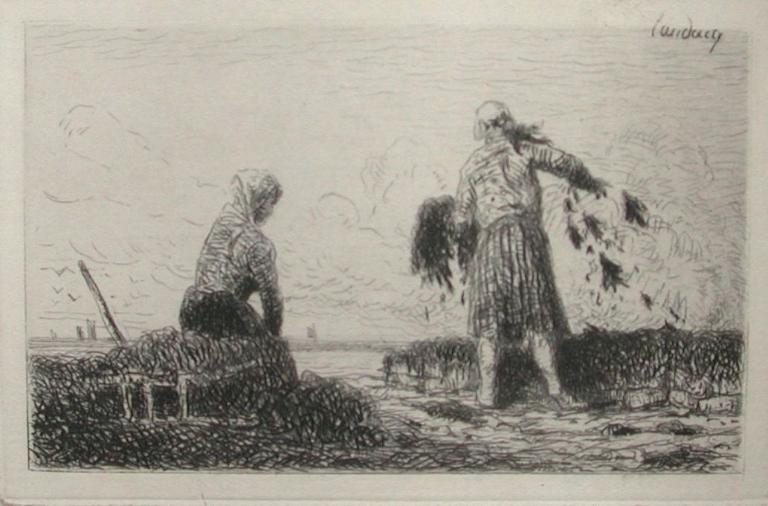

Les traditions goémonières

Le Sillon de Talbert sera souvent décrit pour ses scènes goémonières, fours à goémon sur la dune, alimentés par les « indigènes », femmes de l’Armor, armées d’un croc et d’une pifun, attelages dans la petite grève, chargeant les algues brunes et les galets de l’Île Blanche, à côté des animaux qui paissent librement dans les herbus. Le Sillon de Talbert, long cordon de sable et de galets protégeait naturellement d’un ras de marée potentiel l’anse de la petite grève et celle de Laneros, havre d’échouage pour les borneurs et autres gabarres. Autant de fines gravures et autres eaux-fortes, imprimées à quelques exemplaires ou publiées dans la revue Le Yacht. Le goémon, le sable et les pêches d’estran représentent les activités majeures de la population littorale trégorroise, devant la pêche côtière. Chaque anse d’échouage de L’armo-Pleubian à Camarel sur le Trieux, et les petits ports de fond d’estuaire de La Roche Jaune en Plouguiel à Pouldouran et de Pont-Rod (Pommerit-Jaudy) ou le quai du moulin de la Flèche (Langoat) permet le débarquement des borneurs sabliers et goémoniers.

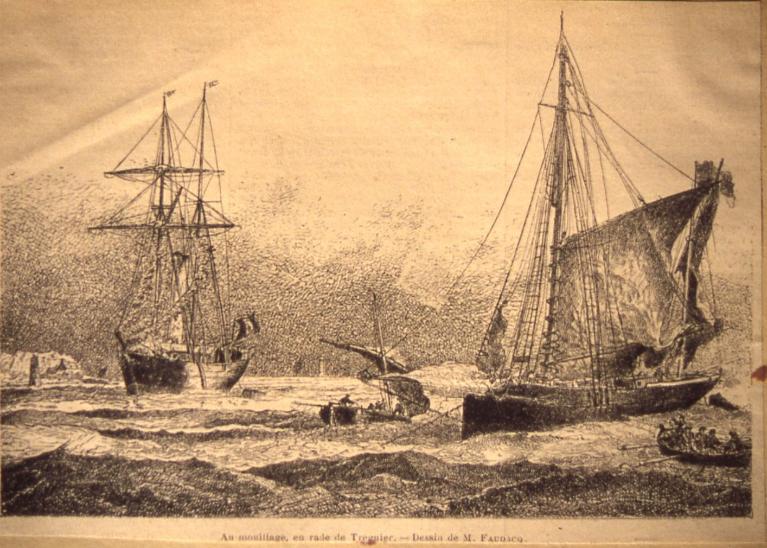

Les manœuvres des voiliers de travail au port de Tréguier

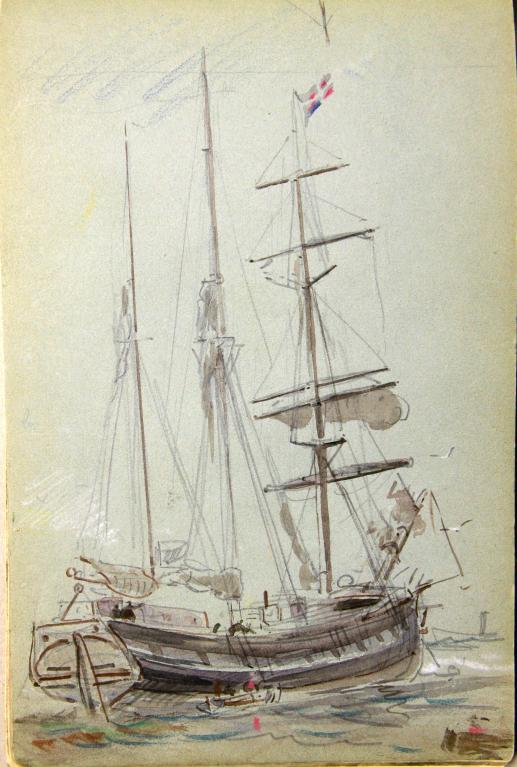

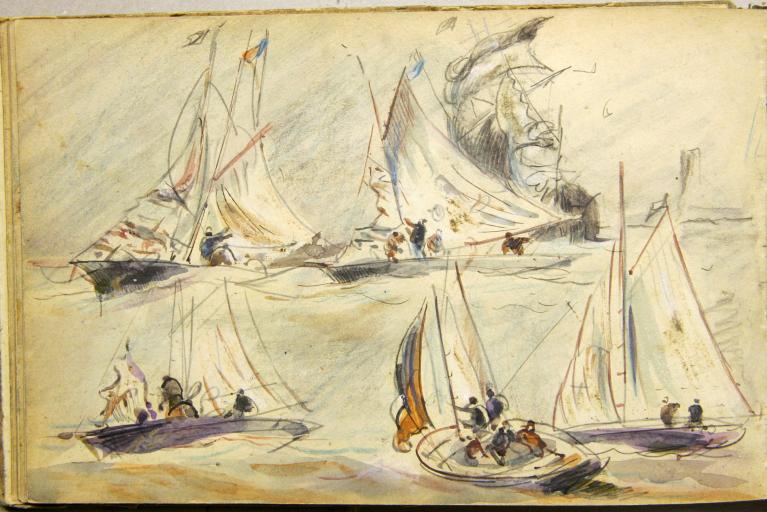

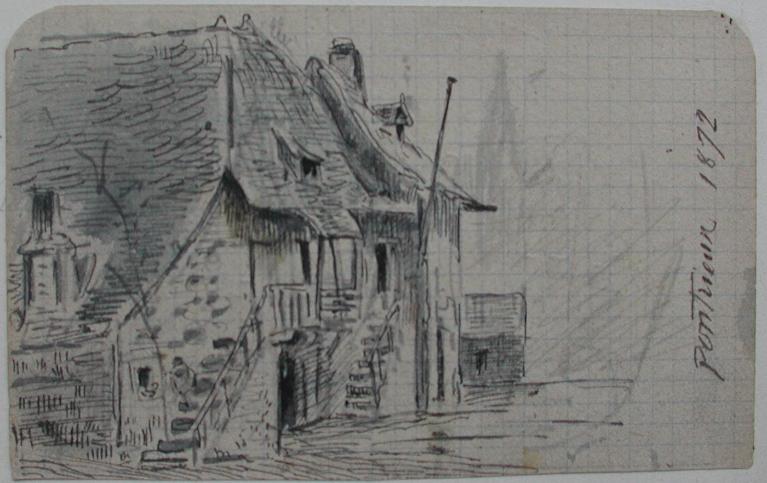

C’est davantage la vie grouillante des quais et des estrans qui séduit la riche palette de l’artiste, les scènes portuaires qu’il croque sur le vif, sur le motif, en utilisant ce que le douanier en exercice a sous la main : feuille de papier quadrillé, imprimé des douanes, morceau de carton, où il va rapidement esquissé et mettre en couleur telle manœuvre sous voiles, le halage d’une lourde embarcation, le déchargement d’une galéasse avec son mât de charge, les échouages dans la glaise bleue des grèves, les postures, les attitudes des marins…

On est proche de la bande dessinée tant cette forme de chromophotographie décline avec empathie les rencontres aléatoires entre le peuple des grèves, les paysans avec leurs charrettes, les marins en goguette et le douanier, les villageois qui descendent la ville haute… Faudacq est certainement le rare artiste qui esquisse avec une certaine empathie cette mixité sociale, une forme de peinture sociologique des gens de mer et du littoral.

Chroniques de la vie du port de Tréguier et de l’estuaire du Jaudy

Les caboteurs fréquentent assidûment la rivière de Tréguier, navigable jusqu’à Pont-Rod, avant la construction du pont de Tréguier. L’ancienne goélette de grande pêche la Glycine débarque les pommes à cidre aux quais de La Roche-Derrien. Le douanier Faudacq, infatigable arpenteur de ses rives, devient le véritable chroniqueur de le vie littorale trégorroise, entre les ports du Trésor-Goélo, Il croque le puits à balancier de Pont-Rod et rencontre Monfort, marin-pêcheur de la rivière de Tréguier avec son ciseau pour pêcher le saumon. Il apprécie le manoir de St-Renaud et le projet et constate que le marauis n’a pas été asséché. Il croise le passeur du Trieux sur le Lédano, celui de la Roche-Jaune, près du corps de garde. Il peut contrôler les parcs à huîtres de Brisset en amont de l’estuaire, objet de contrebande et relever le trafic des navires de commerce, des goémonierrs et sabliers. Il côtoie les équipages des navires en relâche, le pilote de Tréguier. L’exploitation des ressources marines de l’estuaire, minérales et biologiques, comme la pêche du saumon et des huîtres sauvages favorise une pluri-activité littorale vivrière et marchande, et conforte le stéréotype du « marin-paysan ».

Les régates

Sans oublier les scènes de régates à Paimpol, Tréguier ou Perros-Guirec, lorsque la vivacité du trait et la danse des couleurs montrent l’alliance parfaite des carènes hachant la sciure des vagues, la frénésie des manœuvres...

Pilotage dans l’estuaire

Les bateaux ont quitté leur mouillage de la Roche-Jaune, l’anse de Palamos, contre la rive gauche, qui évite les grands courants, avec un mouillage à terre. On peut louvoyer dans tout l’espace compris sur la rive de l’Est entre la pointe de Belle vue, à l’est de la batterie de Jean-Pascal, et Roch Scutum (la Pierre de la Coutume, grosse, carrée et noire), qui ne couvre pas. On peut la ranger ; le pied assèche à 4 heures de jusant. Cette pierre servait autrefois pour indiquer la limite du péage. Elle se trouve à toucher terre et à mi-distance entre la batterie et la Douane, à deux encablures au S.O. de la balise Roch Turkmène, en face du moulin et du petit ruisseau du Merdy, qui sont sur la rive droite. La douane de la Roche-Jaune, caserne, composée de 4 corps de logis était sous la responsabilité de Faudacq. Celui-ci pouvait surveiller les mouvements des navires à partir de la guérite du Belvédère de la Roche-Jaune.

L’alignement de la flèche de la cathédrale de Tréguier par le rocher Skeiviec permet d’éviter les pointes. Il faut le suivre exactement dans cet endroit et venir promptement sur tribord dés que l’île verte apparaît. La rive gauche est très accore. La rive droite a une pente plus douce ; il n’y a pas de halage. La rivière peut se remonter par presque tous les vents. En profitant des 3 nœuds de courant de flot, les bricks-goélettes louvoient presque jusqu’au port de Tréguier.

Les capitaines armateurs au cabotage

Pendant le 1er quart du 20e siècle et jusque la fin des années 1930, ceux qu’on appelle « les capitaines pleubiannais », vont armer plus de cent navires au cabotage international, avec une préférence pour les ports gallois, écossais et de Cornouaille, après la période florissante du commerce triangulaire à la Grande pêche, du Portugal à Islande et Bordeaux. Ces « schooners », purs voiliers de travail ont pour noms : Sylvabelle du capitaine Jean-Marie Meudal, la Bretonne, goélette de 230 tonneaux, 280 m² de voilure, construite en 1902 à Paimpol, immatriculée à Tréguier, armateur Joseph Le Hégarat de Pleubian, l’Hermann de Jan Kervizic, La Pleubianaise du capitaine Le Forestier, Roscovite, goélette franche de Le Foricher, Frivole de Le Marchand, Iris de Eléazard Meudal, qui livrait les Johnnies et leurs oignons de Roscoff à Leith, près d’Edimbourg, et tant d’autres, Dixi, l’Almée, Araock...

Depuis l’Ile à Bois, à l’embouchure du Trieux, une vingtaine de bateaux, escortés par un torpilleur ou un aviso, convoyaient ensemble jusqu’au cap Lizard. Puis, c’était les Anglais qui devaient les prendre en charge, puis le passager dans le canal de Bristol, pour Cardiff. Ils repartaient avec leur chargement de charbon. Il y eut cependant beaucoup de perte à cause des sous-marins allemands (50 caboteurs coulés). Avec un fret de grand rapport, les capitaines pleubiannais ont fait des fortunes colossales. La rue où ils habitaient a été surnommée « rue Guillaume II » par les gens qui n’étaient pas des gens de mer.

Dans le sillage de l’Océanide : la capitaine armateur Nicolas de Tréguier

Le blocus allemand et son emprise sur les mines de charbon du Nord de la France prive le Pays de son unique source d’énergie. C’est à cet époque que de nombreux quirataires marins et cultivateurs entre Pleubian et Tréguier vont unir leurs forces et leurs économies pour armer des goélettes et autres dundees pour aller chercher le précieux combustible au Pays de Galles. Ces marchands d’outre-Manche les surnommaient d’ailleurs « les Gallois ». En effet, depuis 1870, l’exportation des fameux oignons roses de Roscoff et le charbon en fret de retour sont source d’échanges et de richesse entre le Pays de Galles et les ports trégorrois de Morlaix à Lannion et de Perros-Guirec à Tréguier.

A la barbe des sous-marins allemands, ces courageux équipages vont développer un commerce florissant : poteaux de mines contre charbon, puis pommes de terre et oignons, tuiles rouges de Bridgewater, entre les deux guerres, vers les ports gallois et de Cornouaille, entre Cardiff, Swansee et Falmouth.

La goélette à hunier Océanide (construite en 1910 au chantier Bonne de Paimpol) du capitaine Joseph-Marie Nicolas sera la plus célèbre, embouquant sans moteur le Jaudy et manoeuvrant au halage son fret entre les docks de Cardiff ou de Penarth, avec seulement quatre hommes d’équipage ; le capitaine, le second (Yves-Marie Croajou), un matelot et un mousse. Portant 15 tonnes, 33 mètres de longueur, elle met à peine deux jours pour traverser la Manche, avec une vitesse de 12 nœuds. Excellent navigateur, raconte sa petite fille Jacqueline Gibson, il faisait souvent la course avec le capitaine Kervizic de Tréguier, et d’après lui, il gagnait tout le temps… Ces liaisons régulières entre le pays de Galles et la Bretagne vont perdurer jusqu’aux années 1930. Des sociétés de navigation galloises affrètent également des petits vapeurs à fond plat de 400-500 tonnes qui accostent dans les ports du Trégor.

Le port de Tréguier : une économie de port de cabotage

Dans la seconde moitié du 19e siècle, Tréguier est un port très actif. Le flot entre dans la rue Renan entre ses deux maisons tours, sa cale encombrée par un caboteur tout bout dehors au pied de la cathédrale Saint-Tugdual, proche du marché du mercredi qui attire les paysans des alentours, du terroir trégorrois. C’est le second port du département après celui du Légué (Saint-Brieuc). Cependant sa population a tendance à décroître jusqu’à la 1ère guerre mondiale. Cette économie de guerre va cependant lui être bénéfique.

Le port de la capitale historique du Trégor se situe à 5 milles à l’intérieur des terres, sur la rive gauche du Jaudy, en amont de sa confluence avec le Guindy, où tournent encore les moulins de teillage du lin Les navires venant de la Manche doivent affronter des courants violents autour du phare des Héaux de Bréhat et de la Moisie, qui rendent l’entrée de la rivière difficile, sans l’aide d’un pilote. Le port échoue sur fond de vase, ce qui impose aux navires de fort tonnage et de tirant d’eau d’attendre la marée et le vent favorable dans l’anse de Palamos à son embouchure de la Roche Jaune.

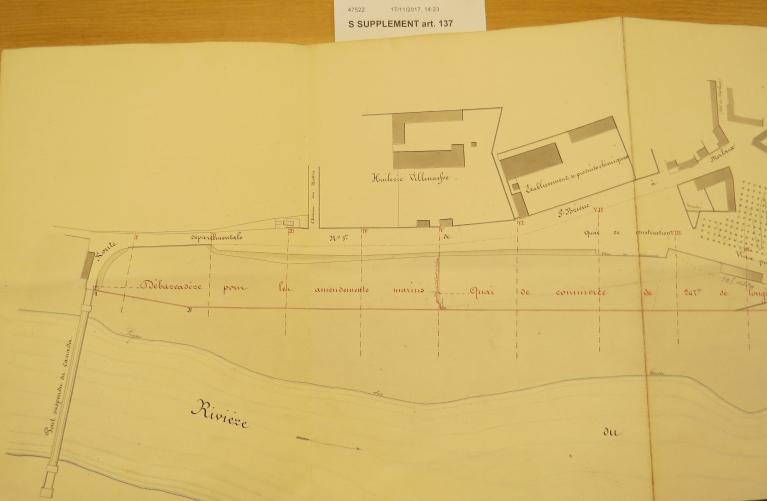

Le bâtiment des Douanes se situe sur le port, sur le Grand quai, face à la pointe de Porsmeur. Ce port fut profondément modifié aux 18e et 19e siècles. La municipalité tenta d’améliorer les infrastructures portuaires en construisant le « quai milieu », entre 1897 et 1900, en établissant des grues électriques et une voie ferrée reliée au chemin de fer à voie étroite qui longe alors la rivière. On trouve 475 m de quais en 1914. En 1895, le Pont-Noir est construit sur le Guindy, permettant de relier plus aisément Plouguiel et de transporter ainsi plus facilement les productions agricoles vers la ville. Le port de Tréguier se trouve à la jonction de deux lignes de chemin de fer : celle de Lannion à Tréguier et celle de Plouëc à Tréguier.

En 1868, Tréguier accueille 71 navires étrangers (1 suédois, 2 norvégiens, 65 britanniques, dont 31 sur lest) qui apportent pour 2 800 tonnes de marchandises. Ils quittent Tréguier pour se rendre surtout en Espagne. Les navires chasseurs de Tréguier et de Paimpol allaient également chercher du sel au Portugal avant d’alimenter les pêcheries islandaises et prendre la 1ère pêche des marins dans les fjords de l’ouest pour livrer ensuite la morue à Bordeaux ou à Marseille. Ces voiliers vont se reconvertir au cabotage au déclin de la Grande pêche.

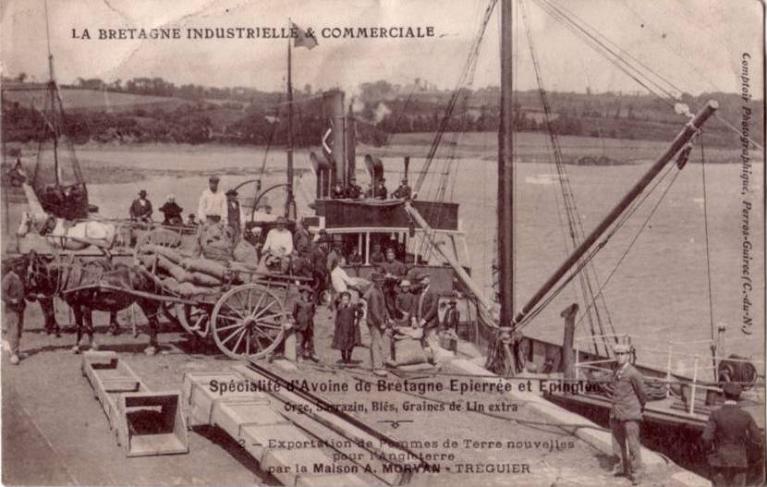

La navigation au cabotage représente, en 1869, 5 600 tonneaux exportés et 4 300 importés. C’est un cas rare de balance commerciale excédentaire. En 1878, 9000 tonnes de pommes de terre sont débarquées outre-Manche.

Les importations se font, par ordre d’importance, depuis les ports de Plouër-sur-Rance, Cherbourg, l’Aber-Wrac’h, Barfleur, Saint-Malo, l’île de Ré, Lannion, Bayonne et Le Légué. Le fret est composé de matériaux de construction (chaux, ciment ou briques), de sel marin, de fruits, de cidre et poirés, de vins et d’engrais. Les exportations se font surtout à destination de Cherbourg, mais aussi de Bordeaux, Dunkerque, Rouen, Boulogne, Honfleur, Bayonne et Fécamp, soit l’ensemble du Ponant. On relève cependant des trafics de bornage, de port à port, à moins de 67000 milles d’un abri, avec les ports de Plouër-sur-Rance, Saint-Malo, Binic ou Dinan... À cette époque, les produits exportés sont surtout des farines ou des céréales, des pommes à cidre produits localement.

En 1885, le port de Tréguier connaît un relatif âge d’or : le trafic a certes explosé avec 471 navires entrant dans le port. 92 viennent de l’étranger, d’Islande et de Terre-Neuve, mais seuls 36 sont chargés. L’essentiel des importations (pour un total de 3 376 tonnes) est constitué de houille britannique et de bois scandinaves ainsi que, dans une bien moindre mesure, de graines de lin, sels… Les 383 autres navires sont français (214 sont chargés). Ils sont originaires de Cherbourg, Saint-Malo, Dinan, Le Guildo, Le Légué, Roscoff, Port-Launay, Le Croisic, l’île de Ré, La Rochelle et Bayonne.

Les exportations concernent 103 navires (5 400 tonneaux) qui se rendent à l’étranger ou à la grande pêche, les 463 autres (près de 8 000 tonneaux), commercent vers les ports de la Bretagne Nord, des Flandres et de Normandie, mais se rendent aussi à Bordeaux ou à Bayonne. Ils sont chargés de pommes de terre, de céréales ou de farines. En 1908, Tréguier est le 9ème port français. La situation est inchangée 25 ans plus tard. En 1909, le premier produit importé à Tréguier est le bois de construction (près de 75 000 quintaux), suivi de la houille (45 000 quintaux) et des engrais chimiques venant de Hollande ou de Belgique (6 500 quintaux). Le port exporte 115 000 quintaux de pommes de terre primeur (la fameuse Duc, semence fermière) vers les côtes anglaises et 1 500 quintaux de goémon. Les paysans apportent au port leur production de pommes de terre, afin de les faire peser et d’assister à leur embarquement. Cette « saison de la patate » constitue avec le pardon de Saint-Yves au mois de mai l’un des moments forts de la vie de la ville.

En 1913, le cabotage assure la présence à Tréguier de 261 navires divers qui y débarquent 4 600 tonnes de marchandises et en embarquent 2 200 tonnes. Le trafic du port est alors d’environ 30 000 tonnes annuelles contre 20 000 tonnes vers 1870. Les exportations seront alors inférieures aux importations et le trafic ne cessera plus de décliner.

À la veille du premier conflit mondial, il existe des scieries dans la plupart des ports du Goëlo et du Trégor : Paimpol, Pontrieux, La Roche-Derrien et Tréguier, où se trouve la plus importante, qui possède deux scies mécaniques. Elle permet à ce port de voir débarquer 7 à 8 000 tonnes de bois par an, essentiellement de Finlande, mais aussi de Suède, de Norvège ou des États-Unis. Faudacq témoigne de ces trafics (la galéasse norvégienne, ou Le Delphin, brick-Goëlette russe, employé au transport du bois).

En amont, La Roche-Derrien est un port dont le trafic a presque totalement disparu avec la construction du pont du Canada à Tréguier car les navires devaient démâter pour se rendre dans un port dont la situation et les aménagements ne sont pas favorables.

« Qui n’arrête pas la mer, ne mérite pas la terre »

« Qui n’arrête pas la mer, ne mérite pas la terre » - « Au fond des anses naissent des ports » - En Bretagne, et en particulier en Côtes d’Armor, les ports de mer et les ports de fond d’estuaire ont depuis le Moyen-Age structuré l’économie rurale et maritime des territoires. Tréguier est le port de commerce du Trégor, alors que Pontrieux relie l’Armor à l’Argoat et au pays de Guingamp.

Avant la fin du 19e siècle, les sites portuaires sont nombreux mais peu aménagés sur la côte trégorroise (rapport de l’ingénieur Pelaud sur les ports des Côtes du Nord, 1878).

Les bateaux de fort et de moyen tonnage échouent sur les grèves dans les anses, servant d’abri, entre cordons de galets et falaises. Ce qu’on appelle « les écraseurs de crabes » échouent sur leurs bordés renforcés, ou un billot de bois, béquillent plus rarement…

Les cultivateurs accèdent à la grève par de simples rampes d’accès, à défaut de cale, empruntent les allées charretières, les « men karr » en breton. Il faudra de nombreuses pétitions des conseils portuaires des communes littorales pour obtenir de simples aménagements : cale-débarcadère, terre-plein, aire de retournement empierré, quais et cales adaptés...

Port de la Roche-Jaune

Ce petit port de fond d’estuaire est un port goémonier (Une dizaine de navires y débarquaient leurs algues jusqu’au milieu du 20e siècle).

Pont-Rod

Sur la commune de Pommerit-Jaudy, Pont Rod était équipé au début du 20e siècle d’un quai et d’un terre-plein pour le déchargement des borneurs, qui pouvaient également aller jusqu’au Moulin de la Flèche à La Roche-Derrien.

Toute une famille de marins (Monfort) a vécu sur plusieurs générations de la pêche aux huîtres, au saumon et aux crevettes en rivière de Tréguier, en amont du pont Canada.

Port-Béni : port de bornage

Port-Béni en Pleubian, situé sur la rive orientale de l’embouchure du Jaudy, possède des aménagements sommaires (un quai de 85 mètres et une cale débarcadère de 70 mètres). Mais ce port bénéficie de sa situation : il sert de lieu d’embarquement aux céréales et pommes de terre de cette presqu’île maraîchère entre la rivière de Tréguier et le Trieux. Son trafic n’atteint que 1 500 tonnes en 1913, 52 caboteurs y sont entrés et viennent pour la plupart y chercher les productions agricoles.

Le Père Jean-Marie

C’est un vieux loup de mer

Le dernier d’une race

Dont les flots séculaires

Ont mesuré l’audace

Dont l’embrun a laissé sa marque sur la peau

Car la main toujours fut digne du bateau

Lorsque la « Sylvabelle » en hiver appareille

Alors que les plus vieux au vent tendent l’oreille

C’est un oiseau léger, tout bleu, qui sur les flots

Mêlant à la rafale un bruit de gros sabots

Va porter du charbon, cette poudre des îles

Où le vieux Guénolé prêcha ses Évangiles

Et cela dura ainsi depuis plus de trente ans

Les rochers de chez nous l’ont vu passer courant sous la fortune

D’autres l’ont admiré louvoyant sous la lune

C’est alors que l’écume allant de roche en roche

Leur dit très gentiment que Jean-Marie approche

Qu’il faut se révéler à son œil grand ouvert

Car c’est un bon enfant ce vieux loup de mer

Et la reine des lieux ; la grande Vinotière

Approuve en occultant lentement sa lumière

Un soir pris dans la brume aux abords de Lézar

Répugnant de laisser son destin au hasard

Il construisit un moine aussi puissant qu’un phare

Avec de vieux chiffons entourant une barre

Alors devant l’éclat du phare improvisé

Tout vapeur s’écartait comme magnétisé

Enfin quand sonne l’heure du grand voyage

Vaillant comme il le fut avec son équipage

Sans crainte il partira sur le grand océan

Crachant un dernier jus de sa chique et pis en…

Le commandant Tréhiou de St-Quay-Portrieux a composé cette chanson en hommage à l’un des derniers capitaine de goélette de cabotage, Jean-Marie Meudal, de Pleubian, qui armait ce navire exclusivement à la voile, allant charger du charbon à Cardiff, échangé contre les pins de la forêt du Trieux, pour servir des poteaux de mine…

Cette chanson a été recueillie auprès de Yves-Marie Croajou, en 1980, lui-même ancien maître d’équipage sur la goélette l’Océanide du capitaine Nicolas de Tréguier.

Le choix de Faudacq, illustrateur de cette recherche et de cet inventaire

Faudacq ou l’écriture des champs et des grèves, par le dessin, par l’aquarelle sur le motif, récurrent, selon les lumières du jour et des saisons, en empruntant depuis la côte, les chemins de traverse… De Lézardrieux à Tréguier.

Les nombreux carnets de Faudacq, dispersés dans les familles, recèlent des trésors ethnographiques. Concurrencé par l’appareil photographique à la fin du 19e siècle, le carnet de croquis demeure pour Faudacq l’outil de l’instantanée dans ses déambulations quotidiennes. Ses huiles sur bois ou sur carton sont plus rares et figent davantage le sujet. Jusqu’à sa mort en 1916, celui-ci va produire une œuvre foisonnante et multiple, témoignage unique, sensible et de la vie maritime dans ses moindres détails, une œuvre qui fait sens, à la manière d’un Jongking (1819-1891), d’un Boudin (1824-1898) ou plus contemporain, d’un Mathurin Méheut (1882-1958). Ses huiles sont plus rares, achevées en atelier La plus large diffusion de son travail sera obtenu dans la presse illustrée, dans la revue l’Illustration puis au journal Le Yacht entre 1894 et 1894, dont il sera un collaborateur régulier. Mais c’est Paul Signac (1863-1935) qui collectionnera ses œuvres et fera œuvre de réparation (lettre de Mme P. Signac, 11 février 1930, d’après les recherches de Valéry Jobbé-Duval), en souhaitant une exposition rétrospective à Paris en 1930, qui hélas n’aura pas lieu.

Il faudra attendre plus de 70 ans pour que l’oeuvre de Faudacq soit révélée au grand public à travers plusieurs expositions thématiques (Tréguier en 2003, Musée d’art et d’histoire de St-Brieuc en 2007, Ploubazlanec en 2016) et que deux ouvrages lui rendent hommage (Faudacq, marines, Apogée, 2003 et « Sur la côte, un carnet de dessins en 1905 », éditions Soubigou 2016, fac-similé d’un carnet ayant appartenu à Paul Signac.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales