Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Brest

-

Lieu-dit

Enceinte de l'arsenal

-

Adresse

Les Quatre Pompes

-

Dénominationsarsenal, édifice logistique, ensemble fortifié, blockhaus

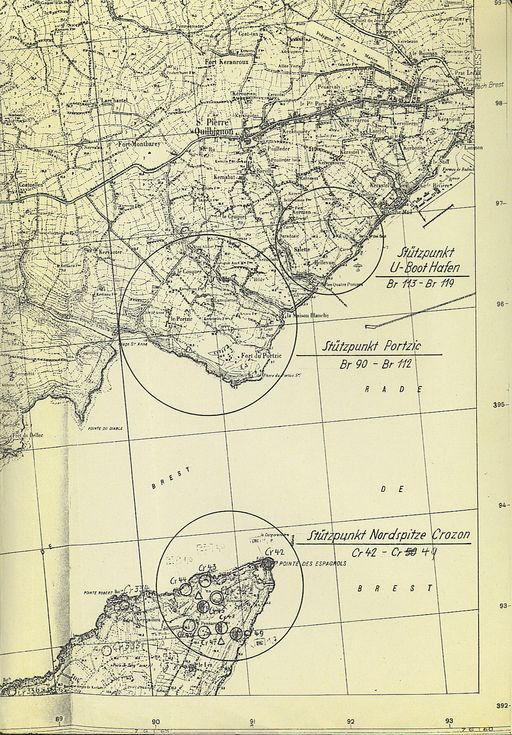

"L’Allemagne d’Hitler se dote de l’arme sous-marine dès 1935 avec le lancement de ses deux premiers sous-marins : Unterseeboot 1 et 2, abrégés en U1 et U2. Karl Dönitz, sous-marinier formé en 1916, est nommé à la tête de la flotte sous-marine allemande. En 1939, en dépit d’un programme de construction important,l’Allemagne ne dispose encore que de 46 sous-marins, 91 unités en 1941, 382 unités en 1942 pour culminer à 431 en 1943. Les sous-marins, les « Loups-gris », sont la force majeure de la seconde bataille de l’Atlantique. En juin 1940, Dönitz, devenu commandant en chef des sous-marins et contre-amiral, décide d’installer à Lorient-Keroman la 2e flottille de U-boote (basée aussi à Wilhelmshaven). L’arsenal de Brest semble avoir été écarté en raison des importantes destructions subies par le port en 1940. Cinq bases de sous-marins sont construites en France entre 1940 et 1942 pour les besoins de la Kriegsmarine. Elles ont été réalisées selon plusieurs plans types d’alvéole par l’organisation Todt, qui agit comme maître d’ouvrage à la fois état-major de direction et auxiliaire zélée de l’armée allemande. Rémy Desquesnes la qualifie de « Monstrueuse machine à produire du béton, à fabriquer des blockhaus à la chaîne et à édifier des ouvrages qui figurent parmi les plus importants jamais construits par les hommes » et conclut : « l’organisation Todt demeure, dans l’histoire, un exemple unique ».

À Brest et Lorient, les alvéoles sont disponibles en fonction de la hauteur d’eau : les sous-marins doivent attendre le bon créneau horaire pour entrer dans la rade-abri où ils constituent des proies faciles pour l’aviation alliée. Lorient est la plus aboutie des bases de sous-marins : ils disposaient là en effet d’un véritable slipway. À Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux, les bases implantées dans un bassin et accessibles par une écluse ne sont pas soumises aux marées. Les écluses, point faible du système, se verront fortifiées, tardivement, en 1943-1944 (quoique l’ordre en ait été donné dès avril 1942).

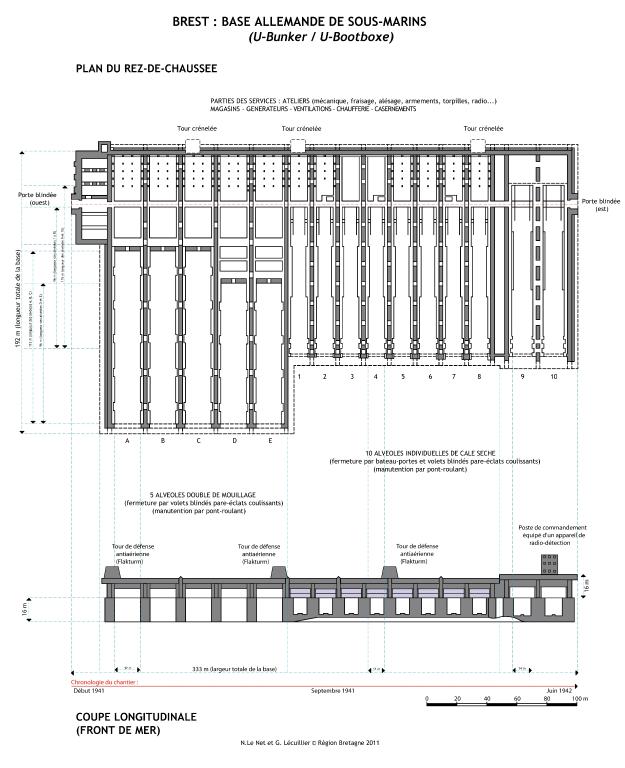

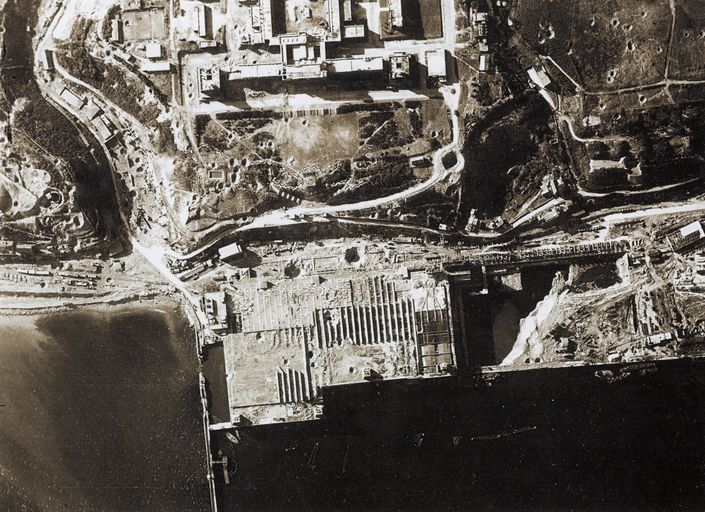

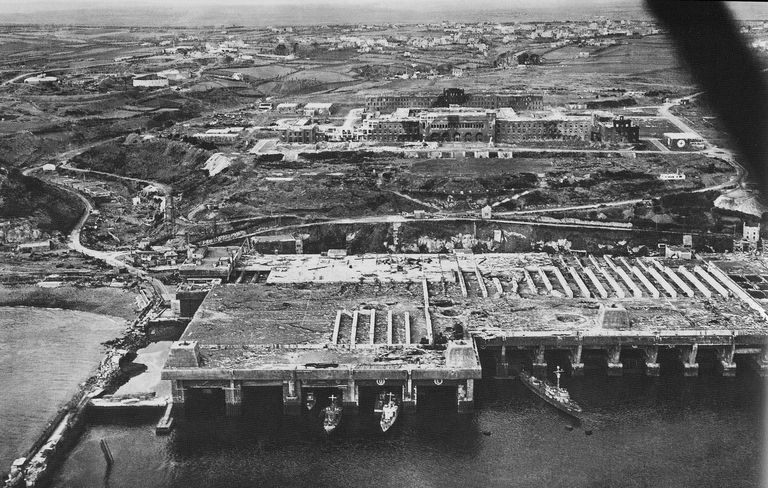

La base de Brest abritait la 1re flottille (Unterseebootsflottille Saltzwedel puis Weddigen, basée à Kiel avant juin 1941) et la 9e flottille (der lachende Schwertfisch ou « espadon rieur ») mais, dès août 1940, arrive dans l’arsenal de Brest l’U65. Ces deux flottilles de combat ont reçu au total 224 unités durant leur service. Les travaux de la base de sous-marins débutèrent au début de l’année 1941 et s’achevèrent en juin 1942 soit, en moyenne, 33 jours par alvéole. L’entreprise allemande en charge des travaux est la maison berlinoise Julius Berger qui fit travailler en sous-traitance l’entreprise française Campenon-Bernard.

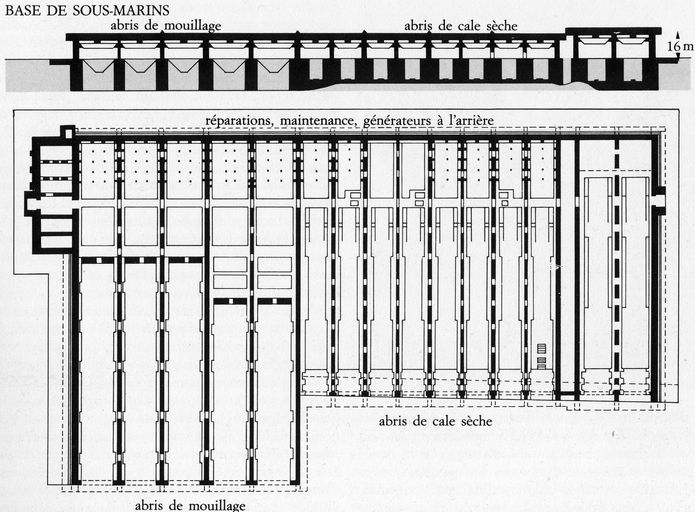

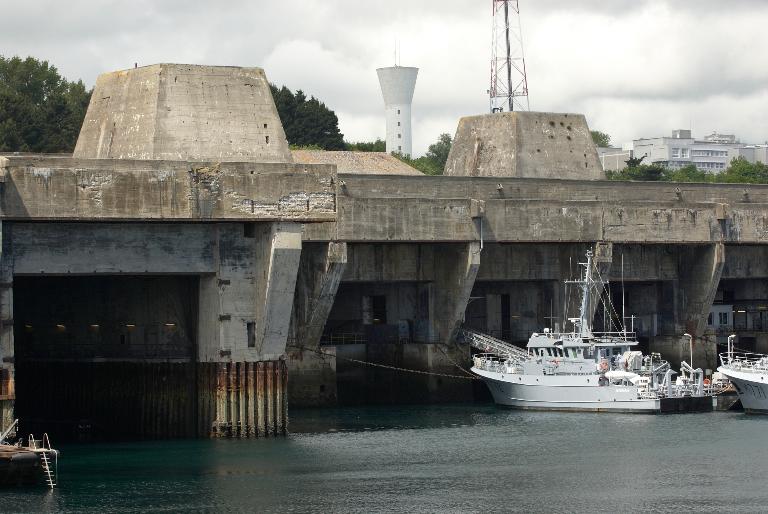

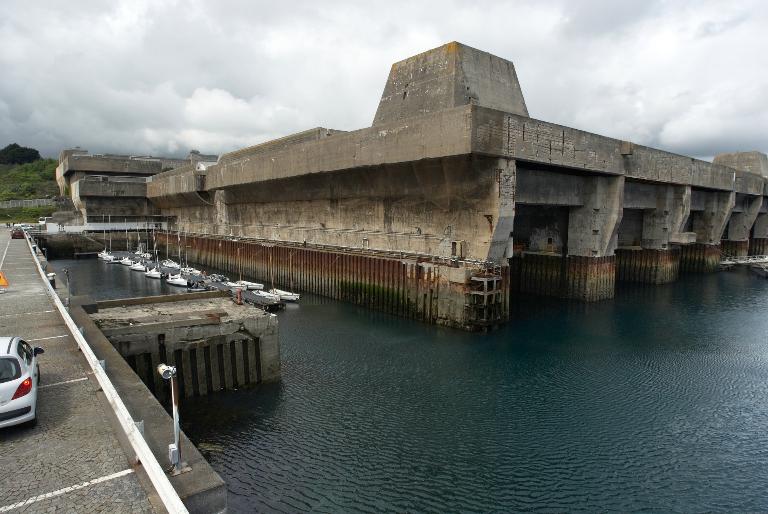

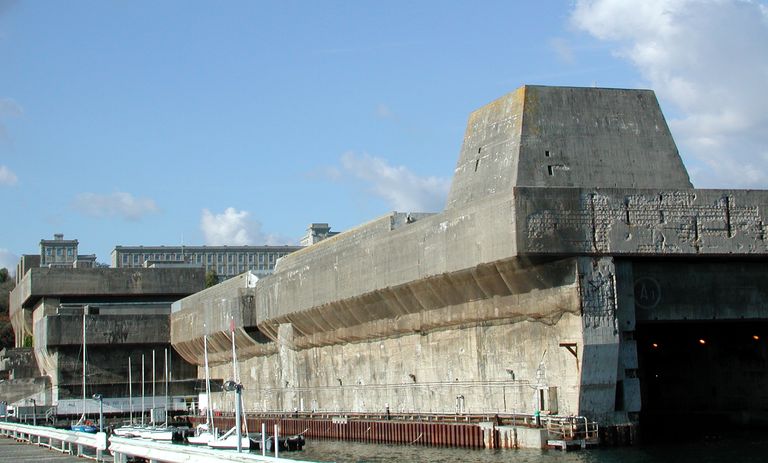

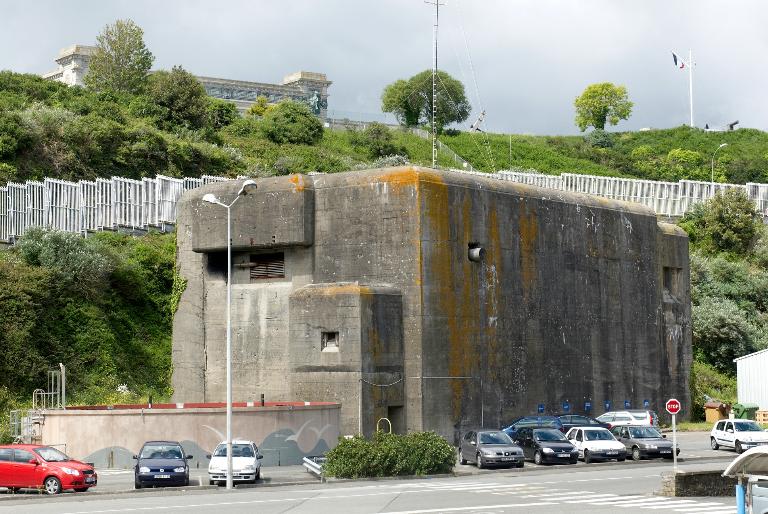

Les normes de construction sont sévères : dalles et murs de 5 m d’épaisseur, cloisons intérieures de 1,5 m et fondations de 2 m d’épaisseur. Par ses dimensions – plus de 333 m de longueur, 192 m de largeur et 5 ha protégés sous béton – c’est la plus importante base de sous-marins de l’Atlantique après Lorient. Plus de 500 000 m³ de béton ont été nécessaires à sa réalisation. Vingt sous-marins pouvaient y trouver refuge en même temps. Environ 10 000 personnes, dont 8 500 requis, travaillèrent sur le chantier. Les matériaux de construction stockés sur le plateau de Kestéria arrivaient par voie ferrée aux Quatre Pompes. Les Allemands font appel à des ouvriers spécialisés, maçons et spécialistes du béton, charpentiers pour les coffrages, mécaniciens et conducteurs d’engins.

Selon un schéma classique d’implantation, la base de Brest a été construite à l’extérieur de la ville de 1940 sur le site de la base d’hydravions, au lieu-dit les Quatre Pompes, non loin du poste des sous-marins de Laninon, La Grande Rivière. Le site se nommait à la fin du 17e siècle Les Quatre Fontaines et abritait une aiguade. Une digue y est construite dans la décennie 1840. Le but de cette installation en périphérie de la ville est de pouvoir disposer pleinement des structures existantes tout en la préservant en cas de bombardements. Le plateau des Quatre Pompes avait accueilli l’École navale à terre construite de 1929 à 1935. L’emplacement choisi offre également la possibilité d’agrandir considérablement la base vers l’est. Les alvéoles donnent directement dans la rade-abri de l’arsenal dont la passe ouest a été fermée en 1934. Entre deux périodes de mer, les équipages des bases de Brest et Lorient prenaient du repos hors des zones de combat, notamment dans les châteaux de Quillien, Rosmorduc et Trévarez (Finistère) ou dans des centres de repos.

Une "cathédrale de béton"

En fonction du nombre de sous-marins qu’elle est censée accueillir, l’architecture de la base est déclinée en alvéoles. Brest en compte 15, Lorient 21 (réparties sur trois ouvrages), Saint-Nazaire 14, La Pallice 10, Bordeaux 11. La hauteur moyenne des bases est de 18 m. Facile à agrandir, selon les souhaits de ses concepteurs, la base devait être modulable. Afin d’économiser l’acier et le béton, des alvéoles doubles de mouillage – à flot – sont conçues. L’alvéole est le seul lien entre le blockhaus et la mer ; un bateau-porte en l’isolant peut la transformer en cale sèche. La base est reliée à la terre par la voie ferrée qui la traverse longitudinalement. Des ponts roulants permettent des manutentions aisées. Véritable colonne vertébrale, la voie ferrée doit approvisionner la base qui est conçue comme une « ville-arsenal ». De chaque côté de cette ligne de communication avec le monde extérieur, on trouve, côté mer, les alvéoles et les sous-marins, côté terre, les ateliers, logements et espaces de vie. L’industrialisation des procédés de la guerre semble avoir déteint sur les hommes.

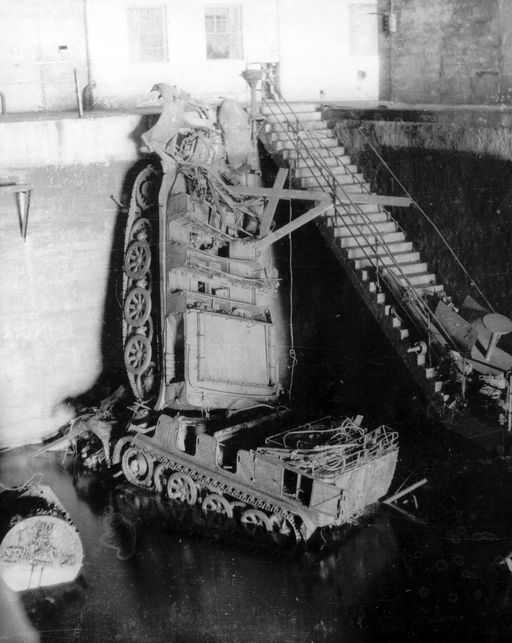

Dans une ville soumise au feu du ciel, la « cathédrale de béton » semble être le seul refuge viable. L’idéologie nazie sert de ciment à la population de la base. C’est à cause de la présence des bases de sous-marins que les villes sont bombardées mais, paradoxalement, il n’y a que les bases qui survivent à l’enfer... Les habitants se terrent dans les caves et les abris de la défense passive tandis que les batteries antiaériennes de la base de sous-marins sont mises en action. C’est le seul signe perceptible d’activité du blockhaus depuis l’extérieur. La base comprenait des stations de pompage pour vider les alvéoles, des ateliers, des magasins, des bureaux, des chambres individuelles et collectives pour les équipages et le personnel d’entretien. Une fois les lourdes portes blindées fermées, que ressentait-on à l’intérieur de ces bases ? En fait, sous la chape de béton, l’arsenal continuait de vivre : les ateliers avitaillaient et réparaient les sous-marins sous lumière artificielle. La base dispose de sa propre centrale électrique. Selon le Kampfanweisung de la forteresse Brest, trois tours de défense antiaérienne Flaktürme pour canons de 2 cm Flakvierling 38 sont en construction en mars 1944 tandis que de nombreux créneaux de tir ont été aménagés sur le pourtour de l’ouvrage. Un poste de commandement équipé d’un appareil de radio-détection a été aménagé sur le toit dans l’angle sud-est. Pour lutter contre les bombardements aériens, la dalle de couverture de 3,5 m d’épaisseur est portée à 6 m et dotée de chambres d’explosion dites structures Fangrost. Le but est de faire exploser les bombes au-dessus du toit. Ces chambres d’explosion ne couvrent cependant pas la totalité de la base en septembre 1944. Seules les bombes géantes de type Tallboy de 5 t larguées à 40 000 pieds parviendront à percer, à cinq reprises, la carapace de béton alors que des travaux d’agrandissement de la base étaient en cours. Le dernier des sous-marins à appareiller de Brest est l’U256, le 4 septembre 1944, pour Bergen en Norvège.

Quel avenir pour l’ancienne base allemande de sous-marins de Brest ?

Contrairement aux patrimoines hérités de nos pères, l’ancienne base allemande de sous-marins de Brest est un patrimoine imposé. Elle dérange et fascine. Nombreux sont les promeneurs le long de la route de la Corniche désireux de pouvoir déambuler dans l’arsenal pour la découvrir de plus près. Si la base, propriété du ministère de la Défense, est toujours exploitée par la Marine nationale, les sous-marins sont partis vers l’île Longue de l’autre côté de la rade de Brest. La base sert donc uniquement de lieu de stockage et à l’occasion pour le carénage et l’entretien de navires de moyen tonnage.

Parce que prochainement désaffectée, même si aucun projet n’est à ce jour engagé, il est possible d’esquisser un projet de reconversion de l’ancienne base. La poussée des entreprises secondaires et tertiaires, notamment dans le secteur de la plaisance, permet d’imaginer qu’elle puisse un jour devenir un nouveau centre attractif : un espace mixte ouvert aux Brestois, disposant d’un accès sur la terrasse de la base (spectaculaire comme à Saint-Nazaire, avec sa structure de type Fangrost) et d’un point de vue unique sur le goulet de Brest. Et la base de sous-marins, symbole de la guerre, deviendrait un lieu de vie comme à Saint-Nazaire.

En attendant, la maladie du béton – le phénomène de carbonatation, les fers à béton noyés trop près de la surface qui, avec la corrosion dont ils sont atteints, font exploser le béton – accélère la dégradation de l’ancienne base allemande. La question de son avenir se pose plus que jamais. Une couverture photographique complète de la base de Brest reste toujours à faire".

(Lécuillier Guillaume, 2011).

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

- Secondaire : 3e quart 20e siècle

- Secondaire : 4e quart 20e siècle

-

Dates

- 1940, daté par travaux historiques

- 1941, daté par travaux historiques

- 1942, daté par travaux historiques

- 1943, daté par travaux historiques

- 1944, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Organisation Todt (1938 - 1945)ingénieur militaire attribution par travaux historiquesOrganisation TodtCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L’Organisation Todt (souvent abrégée en "OT") était un groupe de génie civil et militaire de l'Allemagne nazie. Elle portait le nom de Fritz Todt (1891-1942), son fondateur et dirigeant, ingénieur de travaux publics nommé en 1940 ministre du Reich pour l'Armement et les Munitions. A sa mort le 8 février 1942, ce dernier est remplacé par l'architecte Albert Speer (1905-1981), haut responsable politique et proche d’Adolf Hitler. L'organisation Todt a notamment assuré la construction du réseau des autoroutes du Reich (Reichsautobahnen), de bases aériennes, portuaires, de sous-marins, d’infrastructures pour armes spéciales ou logistiques et de fortifications (Westwall, Atantikwall, Südwall).

-

Auteur :

-

Murs

- béton armé

-

Toitsbéton en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagesrez-de-chaussée, 2 étages carrés

-

Couvertures

- terrasse

-

Énergies

- énergie électrique

- produite à distance

- produite sur place

- générateur

- moteur thermique

- moteur électrique

-

État de conservationétat moyen, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, site archéologique, à signaler

-

Éléments remarquablesarsenal, édifice logistique, ensemble fortifié, blockhaus

Il s'agit d'un site en terrain militaire : l'accès est interdit sans autorisation préalable.

- (c) Bundesarchiv

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Service historique de la Marine

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Collection particulière

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

"Signal". Journal de propagande nazie (1940-1944).

-

Collection de photographies réunies par Alain Chazette (Librairie Histoire et Fortifications).

Attention : certaines de ces photographies ne sont pas sourcées.

Bibliographie

-

Service Historique de la Défense de Brest

PARTRIDGE (C.). Hitlers Atlantic Wall. Guernesey, 1976.

-

GAMELIN, Paul. Les bases sous-marines de l´Atlantique et leurs défenses. Éditions des Paludiers-la Baule, 1981, p. 22-29, 68-98, 99 p.

-

ZIMMERMANN (R.). Der Atlantikwall von Cherbourg bis Brest mit des Kanalinseln, vol. 2, Schield-Vertag, 1989.

-

ANDERSEN BO, Patrick. Le Mur de l´Atlantique en Bretagne. 1944-1994. Rennes : éditions Ouest-France, Edilarge, 1994, 126 p., ISBN 2-7373-1291-4.

-

CHAZETTE, Alain, DESTOUCHES, Alain, PAICH, Bernard. Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l´Atlantique en France 1940-1944. Bayeux : édition Heimdal, 1995, 480 p. ISBN 2-84048088-3.

-

COLLECTIF (sous la dir. de la Commission du patrimoine de la marine et du service des travaux immobiliers maritimes avec le concours du service historique de la Marine). Pierres de mer, "Le patrimoine immobilier de la Marine nationale". Paris, Association pour le Développement et la Diffusion de l´Information Militaire, collection : les Armes et les Hommes, 1996.

-

ANDERSEN BO, Patrick. Le Mur de l´Atlantique en Bretagne. Ouest France, 2001, 126 p, vol. 2.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

p. 306-313 -

BRAEUER, Luc. SENNE, Benoît. U-Boote ! Brest. 1940-1942, la tanière des 1ère et 9e flottilles. Liv'editions, 2011, 156 p.

-

CHAZETTE, Alain. MANTEY, Olivier. DESTOUCHES, Alain. TOMINE, Jacques. PAICH, Bernard. SOLERA, Mario. REBERAC, Fabien. Forteresse de Brest. Maillon du Mur de l'Atlantique. Occupation - vie quotidienne - libération. Vertou, éditions Histoire et fortifications, 2018, 208 p.

-

CHAZETTE, Alain (dir.). Les bases de sous-marins et de vedette du Mur de l'Atlantique. U-Boote - R-Boote - S-Boote. Dunkerque - Boulogne - Le Havre - Cherbourg - Brest - Lorient - Saint-Nazaire - La Pallice - Bordeaux - Marseille. Vertou, éditions Histoire et Fortifications, 2018, 112 p.

-

BRAEUER, Luc. SENNE, Benoît. U-Boote ! Brest. 1943-1944, des convois de l'Atlantique à la Liberation. Liv'editions, 2008, 180 p.

Périodiques

-

PALLUD, Jean-Paul. "U. Boote ! Les sous-marins allemands". Éditions Heimdal, 39-45 Magazine, hors série n° 9, février mars 1989, n. p.

-

PALLUD, Jean-Paul. "U Boote Les sous-marins allemands. 2 - Les bases : Brest - Lorient - Saint-Nazaire - La Pallice - Bordeaux". Éditions Heimdal, 39-45 Magazine, hors série, s. d., 192 p.

Documents figurés

-

HOGG (I.) (traduction fr. de J.-M. de Buscher). Fortifications. Histoire mondiale de l'architecture militaire. Paris, éditions Atlas, 1983, 256 p.

p. 221 -

BOULAIRE, Alain. LE BIHAN, René. Brest. Plomelin, éditions Palantines, collection : Histoire et géographie contemporaine, 2004, 303 p.

-

FLOCH, Henri. LE BERRE, Alain. L'enfer de Brest. Bayeux, Heimdal, 2001, 304 p.

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05173

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

BOULAIRE, Alain. LE BIHAN, René. Brest. Plomelin, éditions Palantines, 2004, 303 p. Collection : Histoire et géographie contemporaine.

-

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, support papier, milieu 20e siècle, 1944-1950.

-

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, support papier, 2e quart 20e siècle, 1944.

-

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, support papier, milieu 20e siècle, 1944-1950.

-

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, support papier, 2e quart 20e siècle, 1944.

-

Collection particulière, Roscoff. Certains tirages papier portent au revers le cachet du service photographique du journal Ouest-France (ce journal paraît pour la première fois le lundi 7 août 1944, prenant la suite de L'Ouest-Éclair).

-

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, support papier, milieu 20e siècle, 1944-1950.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Arsenal (Brest)

Lieu-dit : Enceinte de l'Arsenal

Base navale allemande de Lorient dite "base de sous-marins de Keroman" puis Port de La Base de Lorient

Lieu-dit : Presqu´île de Keroman, Scorff

Adresse : rue du Commandant-L'Herminier

Champ de bataille de la "bataille de Brest" (Brest)

Groupe de batteries antiaériennes de Marine de Brest (III. Marine Flak Brigade)

École navale puis centre d'instruction naval, avenue de L’École navale (Brest)

Adresse : avenue de L’École navale

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.