En 1540, les paroissiens de Cuzon obtiennent le droit de reconstruire et d'agrandir la chapelle préexistante "appelée la chapelle de la mère dieu" sur les terres de la seigneurie de Kermaner appartenant à Pierre de Quenechvilly (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 bf 2, arrêté du Parlement du 1er avril 1556).

Le seigneur donne son autorisation mais la volonté des paroissiens est essentielle dans le processus de reconstruction. Une partie du granite employé provient de la carrière à côté de laquelle est élevée la chapelle. Là encore, le seigneur dut permettre l'extraction de la pierre, la vendre ou bien l'offrir.

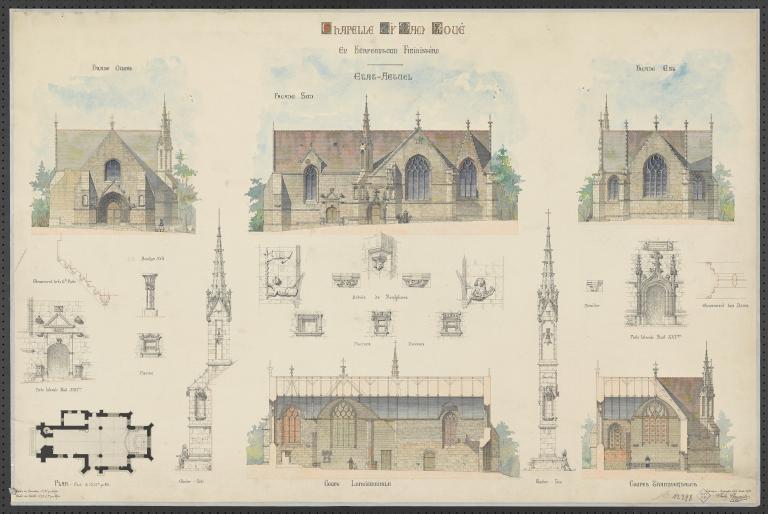

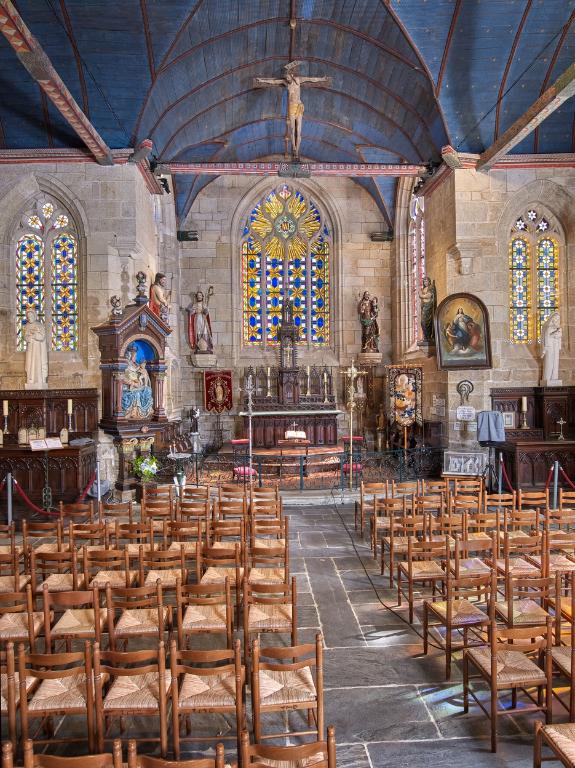

Un cartouche situé au-dessus du portail du bras du transept sud rappelle la date du début du chantier : 1541.

Les travaux s'étalent quasiment sur un demi-siècle si l'on considère les autres dates portées sur l'édifice et les différences de style qui s'expliquent par le passage progressif du gothique à la Renaissance.

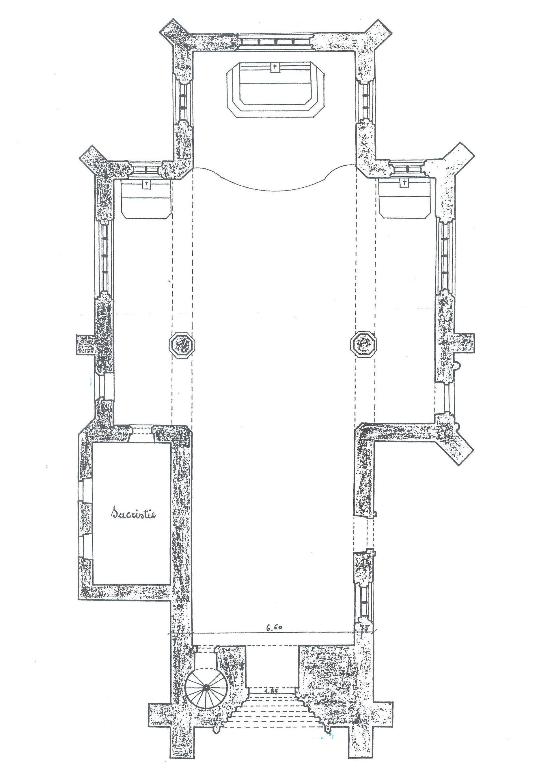

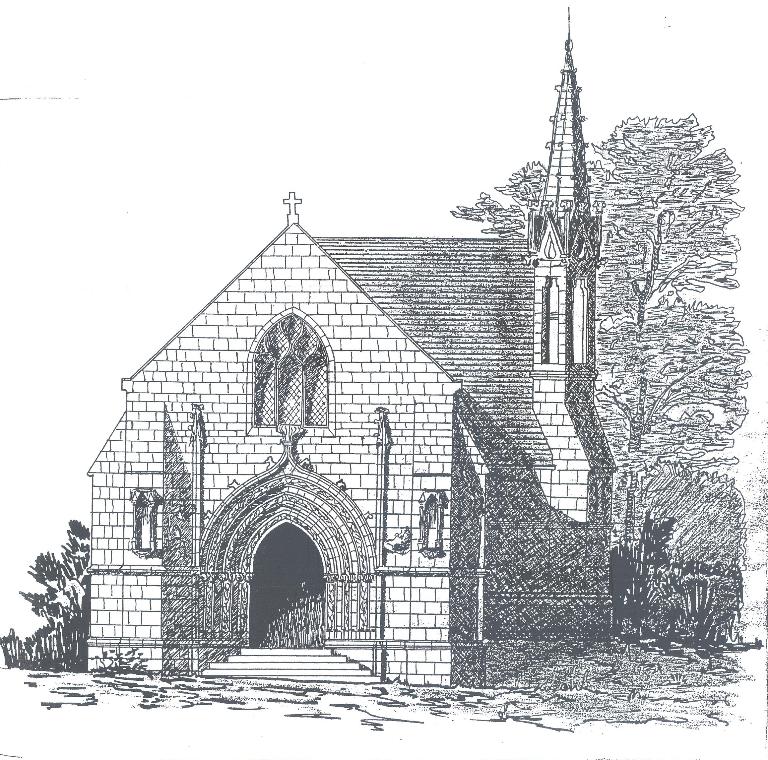

On peut ainsi lire la date de 1573 sur le clocher construit à l'angle sud-ouest du bras sud du transept. Au-dessus de la porte ouverte dans le bras du transept nord apparaît la date de 1578. Enfin sur la façade ouest, l'inscription "PAX VOBIS 1592" laisse penser qu'elle est achevée à cette date. Etant donné le style encore très flamboyant des voussures du portail, l'inscription, qui fait peut-être référence à la Guerre de la Ligue (1588-1598), pourrait aussi indiquer une reprise ou un remaniement du portail préexistant à ce moment-là, à moins qu'on admette ici une forme d'archaïsme dans l'emploi de formes de la première moitié du 16e siècle. En 1605, la nef est percée au sud par une porte de style Renaissance. En 1621, est ajoutée une sacristie sur le côté nord.

En 1547, Pierre de Quenechvilly délaisse à titre de féage la terre de Keranmaner à Jehan Furic (1515-1564). On ne sait pas grand chose de ce dernier mais les Furic, dont les armes figurent sur la tribune au revers de la façade ouest, apparaissent comme les principaux bienfaiteurs de la chapelle à partir de cette date. Cette famille, qui place plusieurs de ses membres à la tête de la communauté de la ville de Quimper, demeure propriétaire de la terre de Keranmaner et donc de la chapelle jusqu'au début du 18e siècle.

Un aveu du 28 août 1775 signale que la terre de Kermanmaner est passée dans la famille de Kerguélen (Archives départementales du Finistère, 1 V 368).

Au moment de la Révolution, la chapelle et l'oratoire sont vendus nationalement le 8 Floréal, an III (27 avril 1795) à Louis Ollivier, du village de Kergariou, qui la donne ensuite à la commune de Kerfeunteun par acte du 29 août 1807.

Une ordonnance royale du 26 février 1817 (Archives départementales du Finistère, 2 V 45) confirme l'acceptation régulière de la donation des édifices par Louis Ollivier, après des années de conflits avec le nouveau propriétaire des terres de Keranmaner, le sieur Charuel. Ce dernier affirmait que seules les pierres des bâtiments avaient été vendues au sieur Ollivier et non le sol et que par conséquent, son terrain devait être débarrassé de ces constructions et des rassemblements religieux qui en gênaient l'exploitation agricole.

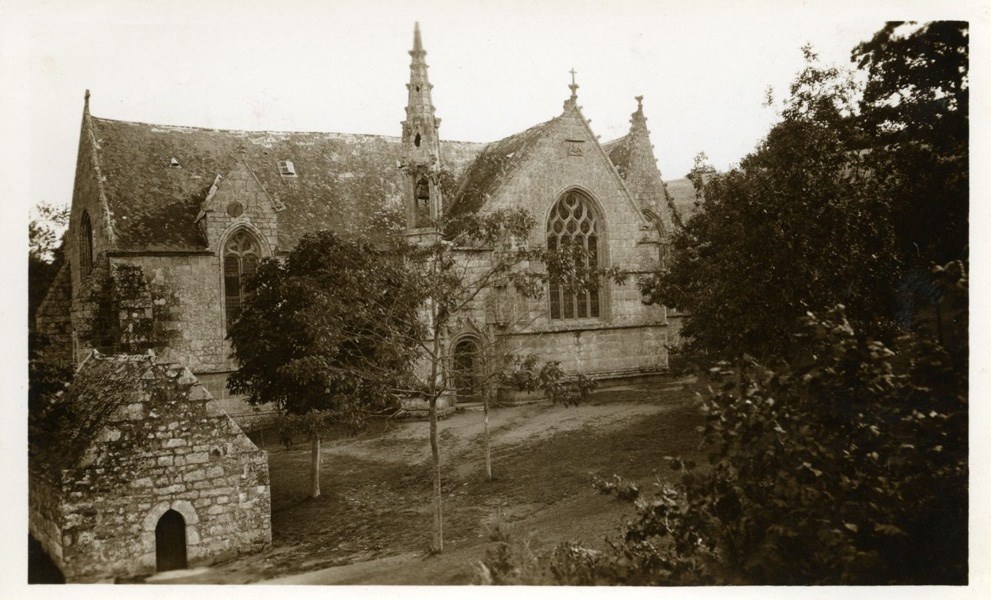

En 1815, la chapelle est en ruine, au point que l'évêque demande au préfet d'accéder à la demande de la fabrique de Kerfeunteun, qui souhaite utiliser les matériaux de Ty Mamm Doué pour reconstruire l'église paroissiale, endommagée par la chute de son clocher (Archives départementales du Finistère, 2 V 45).

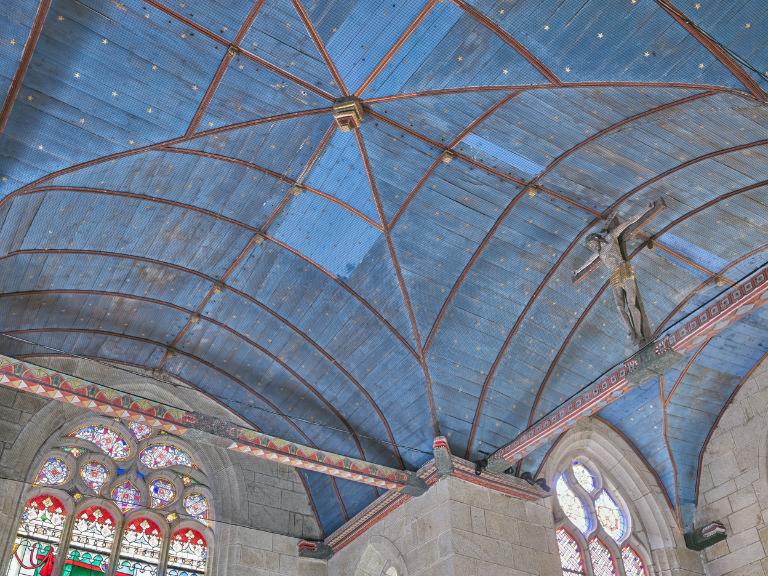

Il n'est pas donné suite à cette demande et jusqu'en 1822, le curé en place semble s'employer à la restauration de l'édifice. Un courrier du maire de Kerfeunteun au préfet du Département, daté de 1816 et concernant la "reconstruction" projetée par le desservant, laisse deviner l'ampleur des travaux à entreprendre (Archives départementales du Finistère, 2 V 45). On n'en connaît pas le détail mais c'est peut-être à cette campagne qu'il faut rattacher la reprise de la charpente et de son décor peint.

La chapelle est classée Monument historique par arrêté du 20 mars 1903.

[Garance Girard, enquête thématique régionale, 2023]

Chargée d'études à l'Inventaire