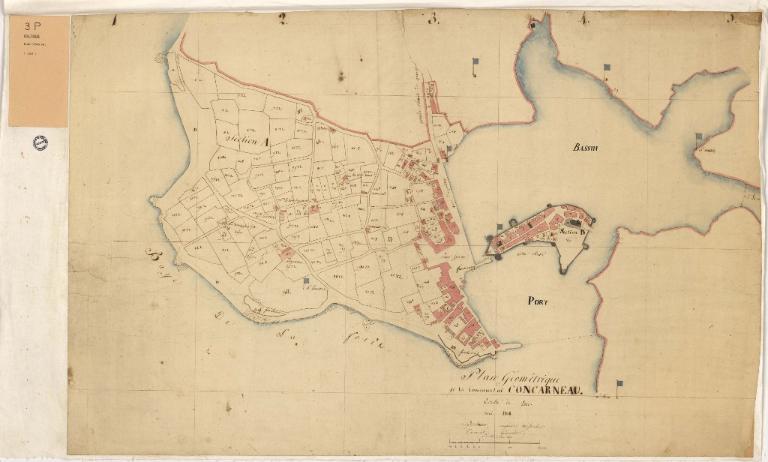

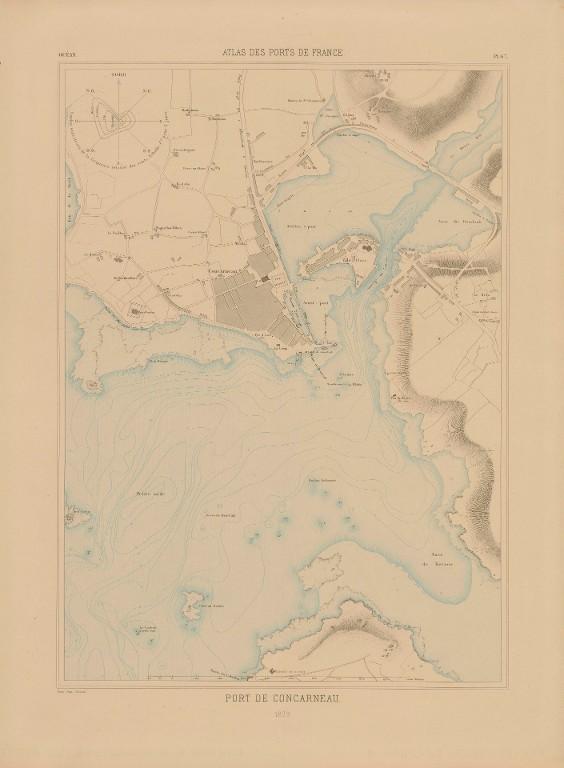

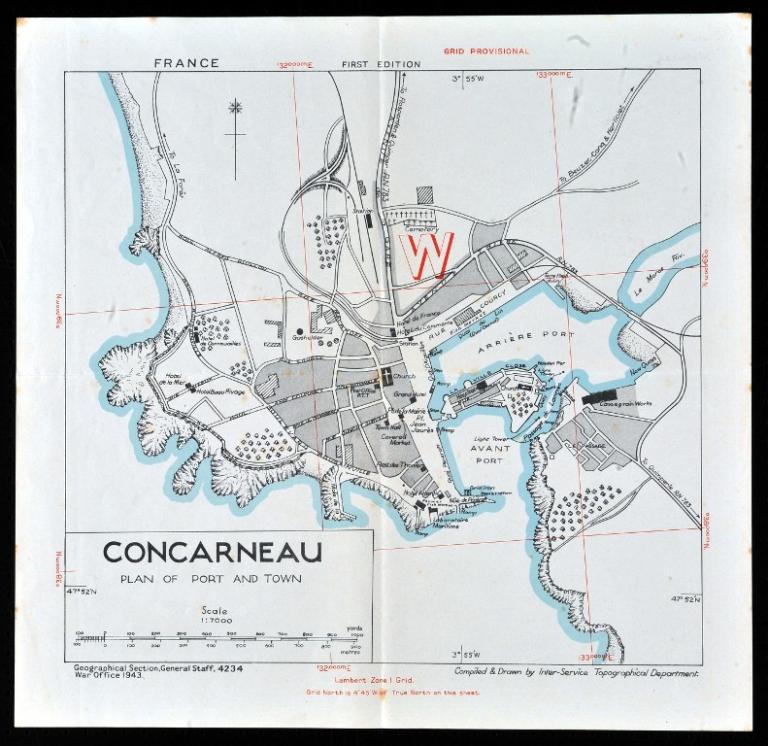

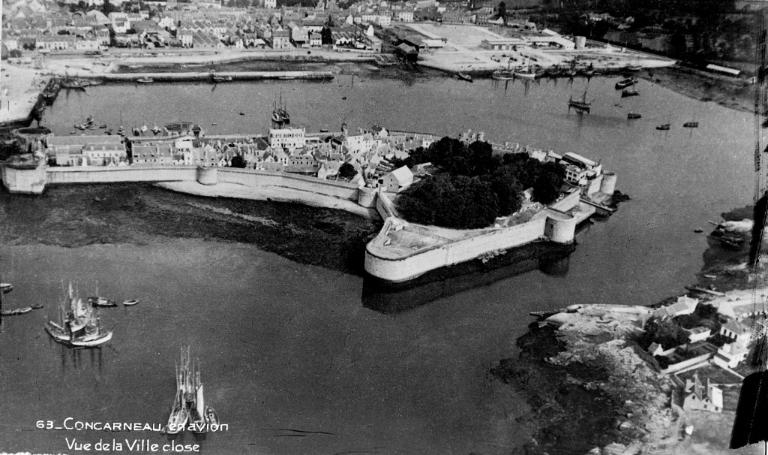

L'Atlas des Ports de 1879, indique que le "projet, par décision ministérielle du 10 février 1876, approuve la construction dans l'arrière-port [de Concarneau] d'un quai destiné aux dépôts d'engrais marins. Ce quai, d'une longueur de 125 mètres, soutient un terre-plein de 20 mètres de largeur, terminé par une cale de même largeur. L'exécution de cet ouvrage rendra des services aux marins qui pendant l'hiver renoncent à la pêche du poisson pour se livrer à celle des sables calcaires." De ce quai, il ne reste que le nom de la rue, Quai Carnot, parallèle au terre-plein construit entre 1934 et 1936.

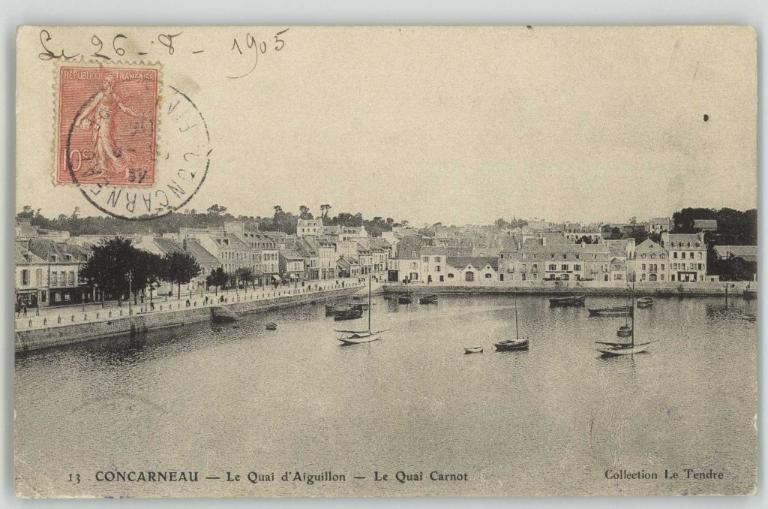

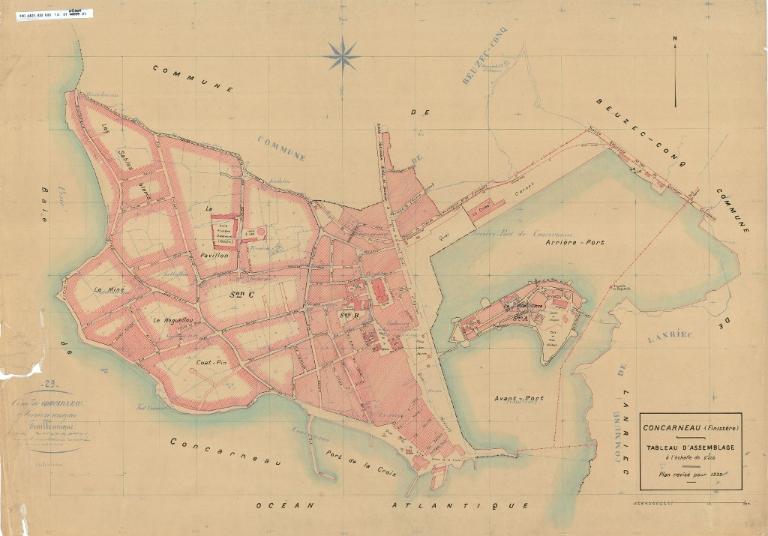

Dès la construction de ce premier quai, l'urbanisation de la ville peut se développer depuis le quai d'Aiguillon vers l'écart du Lin, dont on trouve aussi encore trace dans le nom d'une rue et du quai.

Ce développement urbain est rendu possible par la déviation de la route départementale n°1 lors de la construction du pont du Moros (1853) et la création de la ligne ferroviaire Concarneau-Pont-Aven dont la gare et les rails prennent place sur le quai Carnot en 1908.

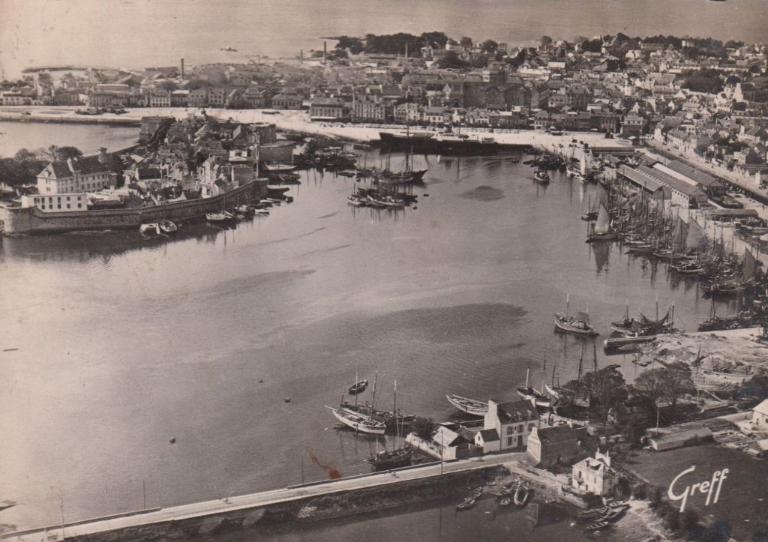

Avec la construction du quai Carnot débute la polderisation de l'arrière-port de Concarneau. Le comblement de l'anse du lin est effectué en 1931-1932. La construction du quai est associée à des interventions de dragage de l'arrière-port ; dragage nécessaire pour donner une fonction de quai (accostage) à un ouvrage qui auparavant avait une fonction de soutènement et de dépôt de marchandises (engrais marins). Le quai du Lin, prolongement du quai Carnot, est construit, par remblaiement, entre 1932 et 1934.

En 1938, s'implante la criée sur le quai Carnot. Dans l'après-guerre, la criée actuelle, est construite quai du lin entre 1952 et 1957. L'activité portuaire est confortée dans les années 1950 et 1960 par l'installation de magasins de marée (1956), de coopérative (1956), d'une glacière (1955), d'un dépôt de carburant (1955) et d'un parking à étage (1965). En 1990, afin de permettre l'agrandissement de la criée, le quai du Lin est élargi par rempiètement.

Les édifices des années 1950 sont déconstruits en 2007, à l'exception de la criée. Leurs destructions sont une conséquence de la baisse d'activité du port et de la réorganisation qui s'en est suivie. Cela se fait aussi dans le cadre d'un nouveau projet urbain qui doit, comme en 1936, trouver un équilibre entre économie portuaire et économie touristique. En effet, la délibération du conseil municipal du 6 mars 1937, traitant du projet architectural de la criée, indique que "la municipalité [a pour] souci la sauvegarde des intérêts des pêcheurs et de l’esthétique de la ville, élément important de son activité économique". De plus, dans le cadre d'une réflexion sur l'accueil des touristes, le conseil municipal ne souhaite pas voir se développer sur le quai Carnot "une zone d’aspect désordonnée et inesthétique." La délibération du 15 mars 1937 renouvelle l'importance de la prise en compte de "l'embellissement du port" dans les projets à venir. Cet enjeu est, en 2024, toujours d'actualité.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.