Malgré sa réalisation partielle, comme le montre le cadastre de 1842, et modifiée, les hôtels ne comptent qu'un seul étage carré au lieu des deux portés sur le plan, le lotissement du Mail-Donges, conçu par l'architecte Victor Louis Béziers-Lafosse, peu après son arrivée dans la ville, reste un exemple exceptionnel à Rennes. Unique par sa typologie qui constitue un prototype rennais, c'est aussi le plus important, à cette date. Enfin, sa situation, au coeur du nouveau quartier résidentiel de la ville, est significative de l'évolution urbaine du début du 19e siècle à Rennes, stimulée par les réalisations de l'architecte Louis Richelot, autour de la promenade mondaine de la Motte.

Le lotissement projeté s'étend, à l'emplacement de l'ancienne maison du Mail-Donges, sur des prairies inondables et irriguées par plusieurs bras d'eau, limité à l'ouest par le chemin de Viarmes, au nord par le faubourg de Paris, au sud par la rivière.

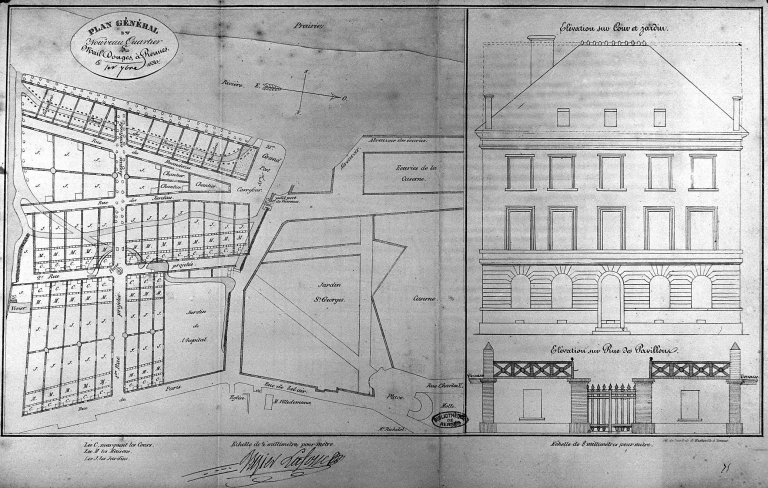

Comme le montre le prospectus conservé aux archives communales, l'architecte prévoyait 29 lots destinés à la construction d'hôtels desservis par un réseau de rues orthogonales se croisant au niveau d'une place au milieu de laquelle aurait pu être érigé un petit monument. Un axe nord - sud reliait le faubourg de Paris à la promenade du Mail-Donges, un axe est - ouest parallèle au faubourg desservait un deuxième rang d'hôtels et reliait le lotissement à l'ancien chemin de Viarmes.

Au sud, deux îlots sont composés de jardins et de chantiers (magasins et dépôts) associés à un port qui aurait été loué pour le débardage et le dépôt de marchandises, enfin, en bordure de la rivière, deux îlots composés de buanderies avec logements et lavoirs ouverts.

C'est donc un espace hiérarchisé également par les prescriptions architecturales (trois niveaux pour les maisons du faubourg, deux niveaux pour les maisons à l'intérieur du lotissement), qui participe à la rénovation du faubourg, d'un point de vue sanitaire mais surtout au niveau de la mutation du tissu ; il doit donc se rattacher convenablement à la ville (un projet d'axes traversant les anciens jardins de l'abbaye Saint-Georges prévoyait de relier le lotissement à la promenade de la Motte et au carrefour de Châteaudun) et contribuer à la transformation du faubourg en quartier résidentiel.

Comme le montrent les travaux de Jean-Yves Veillard, les prescriptions concernant la construction, qui évoquent les problèmes d'alimentation en eau (puits privatifs ou citernes alimentées par un grand puits artésien, établi au centre du quartier, ou pompes aspirantes alimentées par des puits) se résument aux dessins réalisés par l'architecte, réduits à de simples élévations, identiques sur cour et côté jardin. Les hôtels réalisés se distinguent sensiblement du document proposé par Béziers-La Fosse. L'élévation montrait un hôtel à cinq travées avec un rez-de-chaussée destiné aux services, un étage carré occupé par les pièces de réception et un étage d'attique pour l'espace privé, sous un haut toit en pavillon. Les constructions de la rue de Paris n'ont plus de soubassement, le niveau de réception étant situé au rez-de-chaussée, et l'étage réservé au domaine privé est situé sous un toit à pente beaucoup plus faible. La mitoyenneté indiquée sur le plan du lotissement n'est pas illustrée, contrairement au traitement de la clôture qui sera un élément majeur dans le rapport à l'espace public.

Comme l'indiquent encore les recherches de Jean-Yves Veillard, une société en commandite ou anonyme devait financer les diverses constructions avec un capital de départ assez réduit (2 ou 300 000 F) ; les fonds générés par la première tranche des travaux auraient permis d'alimenter la suite.

Diverses structures devaient se mettre en place : un conseil d'administration comprenant trois notaires, un conseil général composé des vingt-cinq principaux actionnaires chargés du contrôle des travaux, un conseil des bâtiments composé de trois architectes (Leroux, Millardet et Richelot) et de deux ingénieurs des Ponts et chaussées.

Le projet, conçu comme une opération spéculative évaluée à un coût global de 1 469 500 F, ne fut que très partiellement réalisé. L'architecte Béziers-La Fosse ne put acheter qu'une surface équivalente à 1/6e de la superficie prévue, en 1836, et dut faire de nombreuses hypothèques. Seuls six hôtels seront construits : deux en 1837, un troisième en 1839, deux entre 1840 et 1841, la dernière construction en 1843.

On peut rapprocher cette opération immobilière, inédite à Rennes - complétée par une construction tardive réalisée peu avant 1904 -, des lotissements du jardin des Carmes (rue du Maréchal-Joffre) et de la rue d'Antrain, légèrement postérieurs. Ils témoignent de l'influence du modèle anglais.

Photographe à l'Inventaire