Selon les travaux de Jean-Yves Veillard, la construction de l´édifice est dictée par la nécessité de restructurer les établissements hospitaliers de la ville, délabrés et dispersés : l'hôpital Saint-Yves, l'hôpital général installé dans l'ancien couvent de Catherinettes rue de Paris, l'hospice Saint-Melaine, installé dans l'ancienne abbaye, enfin l'hôpital des Incurables, rue de la Santé.

Le projet de création d'établissements spécialisés, sous la Restauration, est abandonné, après la décision de construire un nouvel hôpital en 1835. De 1840 à 1851, les débats sont liés au choix de l'emplacement et au problème du financement, la construction des quais ayant lourdement endetté la ville.

L´amélioration des conditions d'hygiène devient un critère dominant dans la réflexion sur les édifices hospitaliers, qui nécessite des terrains suffisamment vastes et une alimentation en eau importante. Divers emplacements sont envisagés pour la construction ou la reconstruction sur un terrain appartenant déjà aux Hospices, à la ville ou l´acquisition de nouveaux terrains. Nombreux sont ceux qui seront écartés : la Motte, offrant un dénivelé trop important, le Mail-Donges, abandonné au moment des projets d´implantation de la gare, l´emplacement actuel du musée en raison de sa proximité avec le collège, enfin la rue d'Echange et le Champ-Dolent considérés comme des zones insalubres (ce dernier au regret du maire Pontgérard qui y voyait la possibilité de contribuer à l'embellissement de la ville basse). Au nord de la ville, rue de Fougères, près de l´actuel lycée Jean-Macé, les terrains étaient trop coûteux et pas assez spacieux, en même temps que trop proches d'une école.

On songe alors à agrandir l'hôpital Saint-Yves et l'hôpital général (ancien couvent de Dominicaines) ou à construire à l'emplacement du manège, aussi écarté en raison de son caractère insalubre. Mais il semblait préférable de s´orienter vers le nord-ouest de la ville, offrant des terrains secs et surélevés.

A l´acquisition des terrains de la Cochardière succède l´ouverture d'un concours dont le programme est défini, en 1851, par une commission qui ne compte ni architecte, ni médecin.

Le programme indique la surface du terrain (24 000 m2), qui doit permettre de construire un établissement d´une capacité de 500 lits, le nombre des bâtiments pour les malades, impose leur orientation est/ouest, un maximum de 30 lits par salle, une communication aisée entre les différents bâtiments : administration, services généraux et logement des religieuses mais aussi la chapelle ouverte au public.

Le nombre des projets présentés (24) atteste de la diffusion du concours, auquel répondent des architectes parisiens et du Grand-Ouest.

La commission d'examen des sept projets retenus est composée de neuf membres, le maire, deux médecins, deux ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, un représentant de l'armée et trois architectes : Abel Blouet, membre du conseil national des Bâtiments civils, H. Th. Driollet, architecte de la ville de Nantes, Vincent Boullé, architecte de la ville de Rennes.

Le projet lauréat est celui de l'architecte rennais Aristide Tourneux. Il propose un dispositif à double orientation avec une cour intérieure et de nombreux espaces libres plantés. L'entrée principale est placée au sud, où une cour antérieure précède le bâtiment de l'administration. Au nord, un accès secondaire permet l'accès à la chapelle et aux logements des religieuses, enfin une entrée de service est aménagée à l'est depuis la rue de la Cochardière.

L´adjudication des travaux a lieu en 1854. La construction est réalisée entre 1855 et 1858. Le décor sculpté du fronton de la façade principale est l´oeuvre du sculpteur rennais Barré.

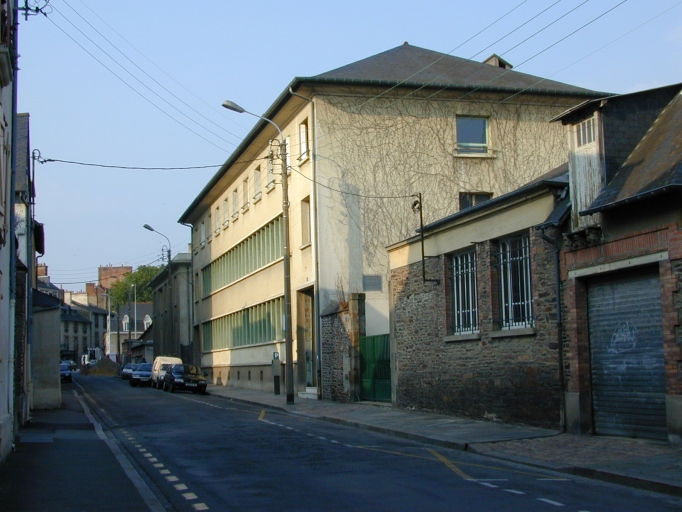

Les permis de construire indiquent que l'économat est agrandi à l'est, en 1953, sur les plans de l´architecte Yves Le Moine. En 1952, l'architecte dresse les plans du centre de médecine préventive, construit rue de la Cochardière.