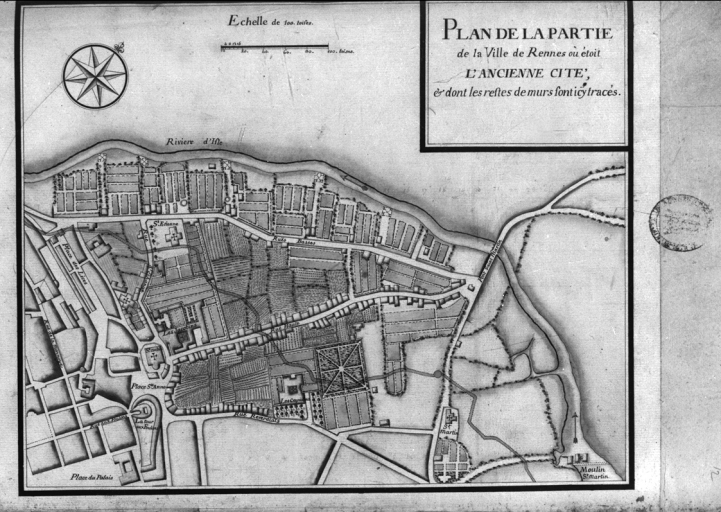

Habité dès l´antiquité, comme l´attestent plusieurs découvertes archéologiques, ce secteur inondable restera principalement occupé par des jardins et des prairies, jusqu´à la fin du 19e siècle. Quelques maisons de villégiature y sont construites, au 17e siècle, sur de grandes parcelles qui bordent la rivière. Un établissement de bains est ouvert à proximité de la nouvelle église Saint-Etienne, en 1770.

Au coeur des deux grands îlots qui composent initialement le secteur, se trouve l´église paroissiale Saint-Etienne, au niveau de laquelle s´est développé un petit noyau aggloméré, dès la fin du 14e siècle. La rue d´Echange relie ce « village » au faubourg de Saint-Malo, longeant en partie les jardins du couvent de Dominicains, construit dans le faubourg de Saint-Malo.

Plusieurs établissements religieux s´implanteront dans ce secteur de la ville, en particulier le couvent de Minimes et le Grand Séminaire devenu hôpital militaire, qui gèleront le développement du quartier, jusqu´au milieu du 19e siècle. Le plan de 1846 montre, en effet, une occupation encore limitée, rue de Dinan, aux abords de l´église Saint-Etienne. Les frères de l´école Chrétienne sont installés au nord de l´église, dans l'ancien presbytère. Quelques constructions ponctuelles, liées aux activités de blanchisserie, apparaissent à proximité du contre-fossé qui double le canal d´Ille-et-Rance. Une promenade est aménagée entre ces deux canaux et un important réseau hydraulique irrigue les prairies. Il s'agit de la rectification des radicules liés à la rivière qui subsistent jusqu'à la fin du 19e siècle.

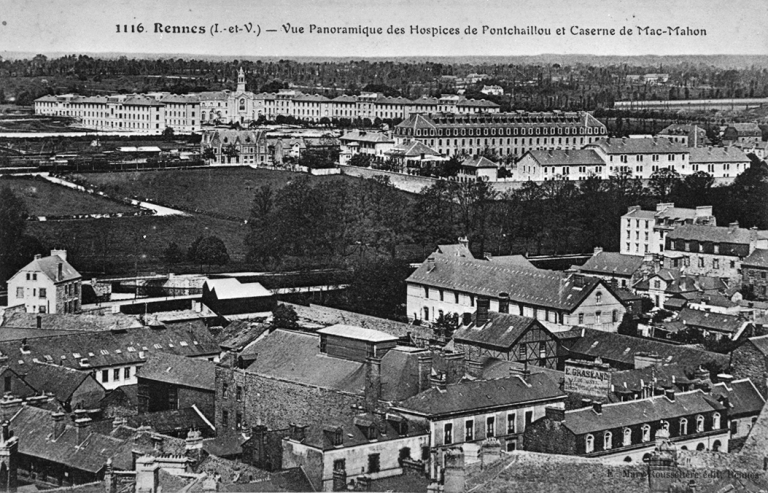

C´est la construction de l'Hôtel-Dieu qui déclenche les premiers projets de développement du tissu dans ce secteur. Le plan de 1851, sur lequel figure l'emprise du futur hôpital, montre un premier tracé de rue reliant la rue de Saint-Malo rectifiée à la rue Basse, selon une orientation définie par la forme de la parcelle de l´hôpital.

Le plan de 1854 montre une densification du réseau projeté dans lequel l´îlot de l´Hôtel-Dieu constitue une unité de référence. Ces axes joignent désormais le canal de l´Ille et plus seulement la rue Basse. Il s´agit bien d´enclencher le développement de ce secteur. La rectification du réseau de ruelles qui reliaient le faubourg de Saint-Malo à la rue de Dinan (ruelle aux chapeliers et ruelle aux chevaux), entamée au milieu du 19e siècle, est abandonnée, malgré le manque de communication entre ces deux axes, signalé par un rapport de 1865. La rue Gaston Tardif et la partie basse de la ruelle aux chevaux sont des vestiges de ces projets.

D'autres plans proposent une réécriture de la trame : une voie projetée entre la rue Saint-Louis et le pont Saint-Martin, dans l´axe de l´avenue du Gros-Mahlon, doublé à l´est par une seconde voie reliant la place Sainte-Anne à la rue Saint-Martin. Ces projets, liés à l´emplacement supposé de la nouvelle gare de Rennes au Mail d´Onges, seront abandonnés, après la décision de construire la gare au sud de la ville, vers lequel la ville mobilise désormais son attention.

Le tronçon est de la rue Legraverend est cependant percé en 1871, prolongeant la rue de l´Hôtel-Dieu jusqu´à la rue de Dinan, selon un tracé désaxé par rapport aux premiers projets. C'est en effet l'intervention de M. Dubosq, l'inventeur du boulevard de Sévigné, qui permet la réalisation de cette voie et entraîne la modification du tracé. A cette date, l´îlot compris entre la rue Saint-Malo et la rue de Dinan est divisé en trois, alors que celui compris entre la rue de Dinan et la canal est toujours d´un seul tenant. Un débarcadère est aménagé près du pont Saint-Martin, c'est à cet emplacement que s'installe, en 1884, l'usine Collin, actuellement école d'architecture.

Le prolongement de la rue Legraverend et de la rue d´Echange est ensuite conçu en lien avec le développement du quartier de la Touche. On aboutit ainsi au découpage du secteur en 6 îlots.

Le développement du quartier s´opère en lien avec celui des activités industrielles : notamment l´usine Collin et la fabrique de meubles Quimbrot, rue de Dinan et boulevard de Chezy, les tanneries plus au nord mais aussi les nombreux lavoirs. Il se forme une zone industrielle et artisanale qui constituera une friche urbaine jusqu´à sa disparition récente : l´opération de la rue de Dinan, à l´est de l´école d´architecture et la ZAC Dinan Chézy au sud, qui complètent la déstructuration de la trame d´origine entamée avec la construction des immeubles autour de la nouvelle église Saint-Etienne.

Il subsiste cependant, à l´état de vestige, des sentes (rue M. Le Nobletz et rue Pierre Gourdel) qui n´ont pas encore été absorbées par les requalifications d´espace et qui constituent une enclave « hors contexte urbain » rappelant le mode d´occupation initiale du secteur. Ces deux sentes sont des "back-street" de la rue d'Echange.

La suppression du contre fossé qui longe le canal et la création du boulevard de Chézy modifient le mode d'occupation de l'espace et stimulent timidement le développement d'un quartier résidentiel.

En 1932, le lotissement Le Garrec occupe tout l´espace compris entre la rue d´Echange et la rue Legraverend. Il est desservi par trois rues, prévues au plan d'extension de 1919 et classées en voirie urbaine en 1936, qui relient la rue de Dinan au boulevard de Chezy. Dans ce lotissement se trouvent également plusieurs établissement industriels ou artisanaux. Il constitue une zone d´occupation mixte encore perceptible actuellement.

Photographe à l'Inventaire