Présentation de l'opération d'Inventaire Préliminaire :

La présente enquête a été réalisée entre juillet et septembre 2006. Elle comprend 369 dossiers relatifs à des bâtiments antérieurs au milieu du 20e siècle. Ces dossiers n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, cependant, ils contiennent différents types d'informations : description, datation, historique, renseignements sur les matériaux, photographies du bâtiment, localisation cartographique de ce dernier, etc. Sur la totalité des bâtiments de la commune, 15 ont été sélectionnés en vue d'une étude approfondie future. D'autre part, un certain nombre de bâtiments antérieurs au milieu du 20e siècle ont simplement été recensés, c'est-à-dire qu'ils sont localisables grâce au système d'information géographique Géo Viewer [voir le mode d'emploi d'installation dans le menu du démarrage]. Cependant, des transformations importantes ne permettant pas d'interpréter ces bâtiments, ils n'ont pas fait l'objet d'un dossier individuel et sont regroupés dans le dossier des "maisons et fermes non analysées".

Présentation de la commune :

Superficie : 2018 hectares

Population en 1999 : 1772 habitants

Il semble que la paroisse existait déjà au 9e siècle. Toutefois, il existe des traces d'occupation plus ancienne dans cette commune, en effet, des gisements gallo-romains ont été mis à jour à Bellêtre, au Désert, à Painfour, Vallet, à la Chapelle, à Lessard, au Tuly et au Mezeray. L'ancienne voie romaine de Avranches à Corseul traversait le territoire de la commune par les écarts de la Barre, de la Chapelle et de la Touche.

A la fin du 17e siècle, la commune comptait une population plus importante qu'actuellement car 2900 habitants avaient été recensé. A cette époque, l'activité dominante était l'agriculture ; il n'existait que très peu de tissage de toiles, même si les habitants produisaient du fil de chanvre. Malgré la proximité de la côte, les marins ne constituaient pas non plus une part importante de la population de la commune à la fin du 17e siècle.

Le village du Tronchet a été rattaché à Plerguer pendant la Révolution ; toutefois, le Tronchet est redevenu une commune le 5 juin 1953. La paroisse du Tronchet avait été créée en 1826.

La commune de Plerguer est traversée d'est en ouest par la route de Dol à Dinan. La ligne de chemin de fer de Dol à Dinan la traverse également. Il existe d'ailleurs une ancienne gare ainsi que plusieurs maisons de garde-barrière sur le territoire de la commune.

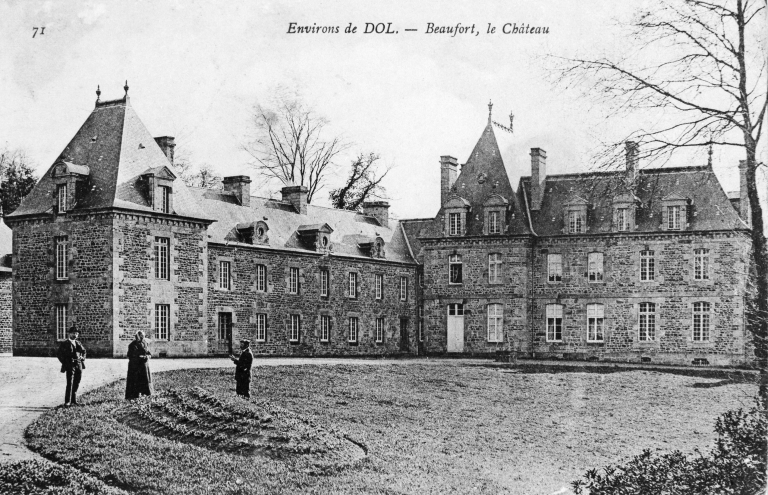

La partie sud du territoire de la commune est couverte de bois et d'étangs, en effet, s'y trouvent les bois de Beaufort et de Mireloup ainsi que deux étangs du même nom. La partie nord de la commune est composée d'une zone marécageuse vierge de toute construction. Le territoire de la commune est délimité par deux ruisseaux : Le Meleuc à l'ouest et le Bied Jean à l'est. En 1420, c'est le duc Jean V qui lance des travaux du Bied Jean, appelé ainsi en son honneur. Les travaux consistent en la canalisation de cette zone de marais qui correspond à la partie nord du territoire de la commune actuelle. La responsabilité de l'entretien des canaux revenait au seigneur de l'Aumôme, Pierre Franchet au 16e siècle. Le marais de la Rosière était, du Moyen Age au 18e siècle, des "communs", c'est-à-dire des terres vaines et vagues communes à tous les habitants de la paroisse, dépendant toutefois du seigneur du fief dans lequel elles se trouvaient. Au début du 19e siècle, des querelles et procès eurent lieu entre les communes de Plerguer, Miniac-Morvan, Lillemer, Saint-Guinoux et Roz-Landrieux pour la possession de la Rosière ; c'est finalement Plerguer qui obtint gain de cause. Cette zone a été une source de revenus pour la commune car elle en louait des parties pour le pacage des animaux. Les revenus ont servi à la reconstruction de l'église, de la maison d'école... En 1911-1912, des travaux sont réalisés ; les marais sont en effet divisés en parcelles grâce à des fossés et des petits canaux et des peupliers sont plantés au bord de ces canaux.

La nature du sous-sol de la commune est essentiellement granitique, c'est la raison pour laquelle la majorité des bâtiments sont construits avec ce matériau. De plus, les constructions du début du 20e siècle témoignent bien souvent de l'usage du granite de Lanhélin, dont les carrières sont toutes proches. Certaines carrières sont plus locales, ainsi, dans le village de Saint-Pétreux (au sud-est de la commune), on exploitait du granite bleu au début du 20e siècle.

Photographe à l'Inventaire