Le Pouillé de Rennes précise que l'existence de la paroisse actuelle de Saint-Brice au milieu du 11e siècle nous est démontrée de la manière la plus certaine par les actes du Cartulaire de Saint-Florent de Saumur. On la désigna d'abord sous le nom de Puiniac ou plutôt Puigné, qui était sans doute celui d'un village dont l'origine devait remonter à l'époque gallo romaine, et dans lequel les premiers missionnaires de la contrée établirent une église sous le vocable de saint Brice, dont le nom devint plus tard celui de la paroisse elle-même, à laquelle on conserva néanmoins son ancienne désignation, « ecclesia Sancti Bricii de Puiniaco » (M. Maupillé, Notices historiques sur les Paroisses du canton de Saint-Brice, 111). Cette église, au moment où nous la rencontrons pour la première fois, appartenait déjà à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, qui avait fondé à Saint-Brice un prieuré. En 1138 Hamelin, évêque de Rennes, reconnut à l'abbé de Saint-Florent le droit de présenter la cure de Saint-Brice (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, XLV). En 1790, le recteur, M. Gautier, fit la déclaration suivante de son bénéfice : "le presbytère avec sa cour, deux jardins et deux champs, le tout contenant 3 journaux de terre, estimé 80 livres de rente ; le tiers de toutes les grosses dîmes à la onzième gerbe, plus les dîmes novales et vertes et celles d'agneaux et de cochons, le tout estimé 1060 livres ; quelques fondations de messes de peu de valeur annexées au bénéfice. Le revenu brut total était donc d'environ 1200 livres, mais il fallait en déduire les charges : la pension d'un vicaire, 350 livres ; les décimes, 67 livres ; l'entretien des édifices et les frais de récolte, etc." (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).

Au Moyen Age, la seigneurie de Saint-Brice relève de la baronnie de Fougères. En 1513, Guy de Scépeaux vend la seigneurie de Saint-Brice à Philippe de Montauban, chancelier de la duchesse Anne. La terre de Saint-Brice passe successivement entre les mains de la famille Volvire, seigneurs de Ruffec (en 1516), de la famille Guérin de La Grasserie, seigneurs de Parigné (en 1674, suite au mariage de Henriette de Volvire). Saint-Brice est une châtellenie d'ancienneté érigée en baronnie par Charles IX en 1566 et en marquisat par Louis XIV en 1644. En 1785, Louise Caroline Guérin de La Grasserie épouse le marquis de La Rouërie, héros de l'indépendance américaine.

Les seigneurs de Saint-Brice possédaient au bourg de Saint-Brice-en-Coglès un auditoire, des prisons, des halles, un cep et des colliers. Une troupe de Chouans commandée par Aimé Picquet du Boisguy s'empare de Saint-Brice le 17 février 1794.

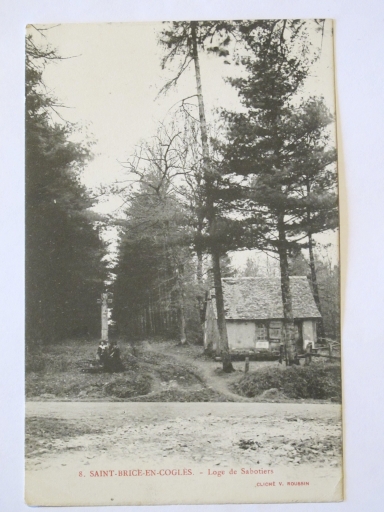

La révolution fait de Saint-Brice-en-Coglès le chef lieu de canton. Pendant tout le 19e siècle, le bourg grandit aux dépens de la campagne ; de 300 habitants en 1770, il passe à 700 habitants en 1860 et 1052 en 1911. Parallèlement à cette évolution démographique, la commune devient un petit centre artisanal et commercial. L'artisanat se spécialise dans le travail du bois, saboteries, bûcherons et scieurs de long, moulin à tan.

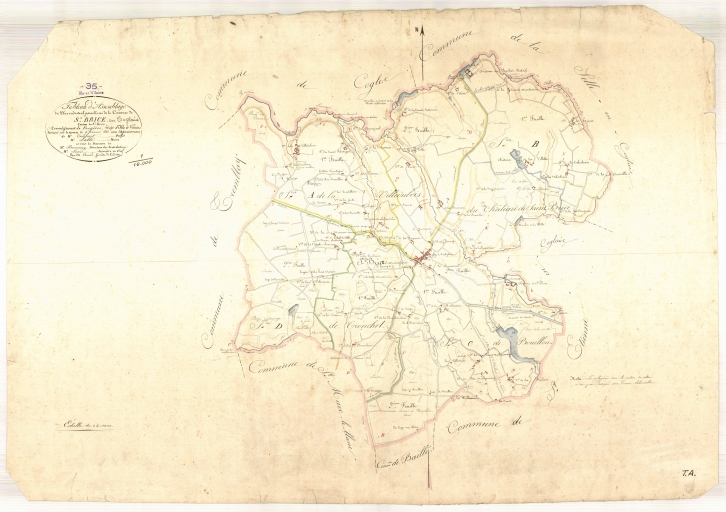

Au niveau géographique, la commune de Saint-Brice-en-Coglès est située à 46 km au nord-est de Rennes et à 29 km au sud du Mont-Saint-Michel dans le pays de Fougères. La superficie de la commune est de 1597 hectares. Les communes limitrophes sont Coglès, La Selle-en-Coglès, Saint-Étienne-en-Coglès, Baillé, Saint-Marc-le-Blanc et Tremblay. Elle est également limitée au nord et à l'est par la rivière de la Loisance. Des moulins avaient été construits sur ses rives : moulin du Champ Pinel, le moulin à Tan, le moulin de la Motte et le moulin de la Galesnais, mais également des tanneries comme celle de Pont Farcy sur le ruisseau de Bouillon, ou celle de la Planche Thomas, ainsi que des laiteries. Il y avait également de vastes forêts dont il ne reste aujourd'hui plus que des bois privés faisant partie de grandes propriétés : la Motte, le Rocher Portail... Cependant, les lieux dits de la commune conservent le souvenir de ces forêts : la Forêt, la Ville du Bois, la Hutte, la Forêt Neuve, le Bois d'Orange...

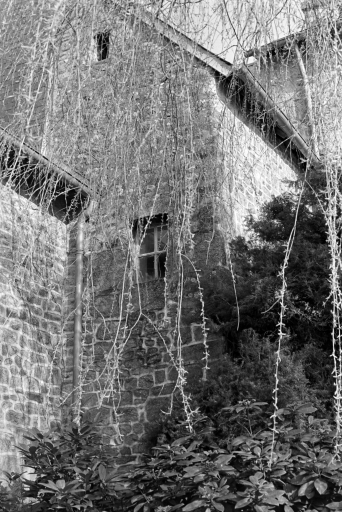

Le sous-sol est granitique, le granite est d'ailleurs omniprésent dans la construction puisque pratiquement tous les bâtiments de la commune témoignent d'un appareillage de cette nature, hormis quelques bâtiments en schiste et quelques dépendances construites en pans de bois. A la fin du 19e siècle, commence ainsi l'exploitation du granite à la carrière de la Haussandière.

Sur de nombreux bâtiments, se trouvent encore des dates qui correspondent dans la majorité des cas à la date de construction du bâtiment, quelquefois à des remplois de bâtiments antérieurs. En effet, jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, il est d'usage de remployer des matériaux anciens dans les constructions.

Photographe à l'Inventaire