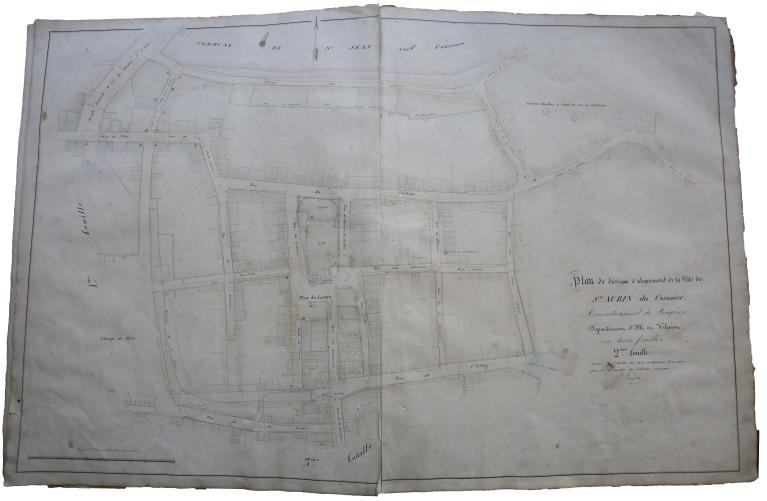

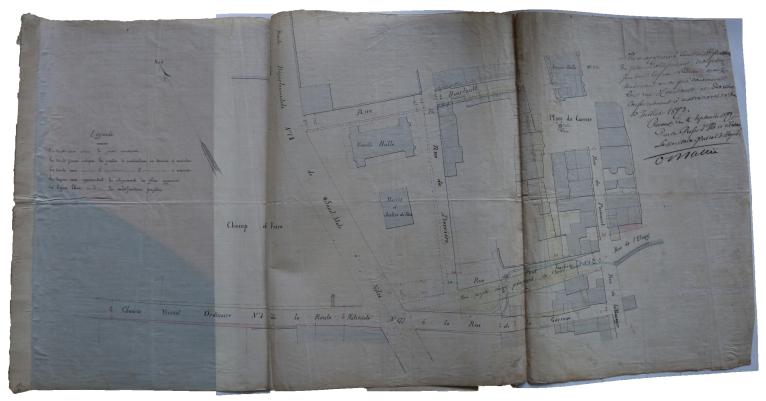

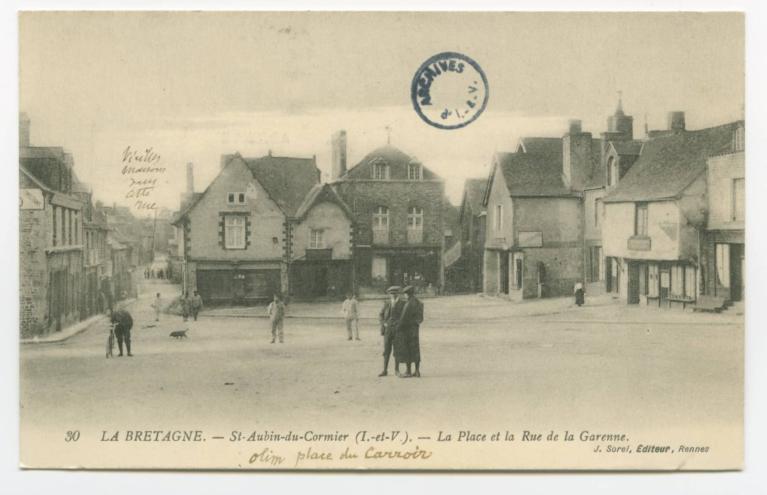

La ville de Saint-Aubin-du-Cormier s’est mise en place au cours du XIIIe siècle, suite à la construction du château-fort. Un acte du 17 avril 1225 engage les vassaux à respecter les privilèges octroyés aux nouveaux habitants (Cucarull : p. 17). Cette création urbaine explique la forme en îlots réguliers, la rue du Château formant l’axe est-ouest et la rue du Pavement l’axe perpendiculaire nord-sud. La place où se dressaient les halles et l’église forme un cœur économique et social autour duquel les maisons à porche sont bâties. L’ensemble aurait été fortifié aux XIVe-XVe siècles, définissant ainsi des points d'entrée (portes) et des faubourgs (hors les murs).

Autour de la place centrale, des maisons à porches en pan de bois :

La technique du pan de bois a été utilisée pour la construction des porches. Ce type d’habitat est lié à une activité économique, la succession des porches formant une sorte de galerie couverte sous laquelle sont étalées et vendues les marchandises. C'est également là que se trouvaient les trappes d’encavage destinées à faciliter la descente des marchandises dans les caves. Le déclin du sens économique des porches face à la construction des halles est l’un des arguments avancés au 18e s. en faveur de leur destruction.

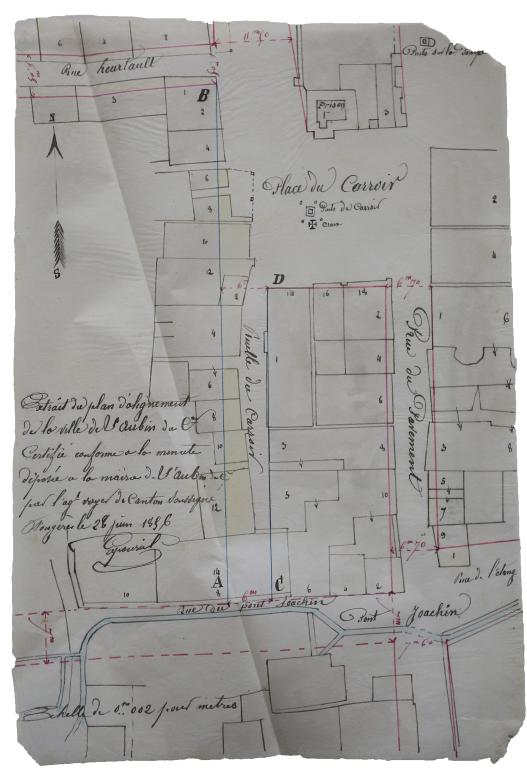

En 1798 en effet, une partie de ces porches a déjà changé de fonction, soient qu’ils aient disparu – y compris des mémoires – soient qu’ils aient été murés : « Nous observons qu’il serait inutile qu’on fit des fouilles pour découvrir s’il a existé anciennement des porches au devant de la maison des Citoyens Chalmel et de la veuve Morin puisque les poteaux de tous les porches sont établis sur de gros blocs de pierre de grès dur ou cailloux sans autre fondation qu’une fouille pour placer ces blocs ; mais d’après l’inspection de tout le pourtour de la place, des rues du Carrouer, de celle du Château et de la grande Rue nous estimons comme très probable qu’il a existé des porches au devant des maisons des citoyens Chalmel et Morin. » (Archives municipales, 10 4, 1798).

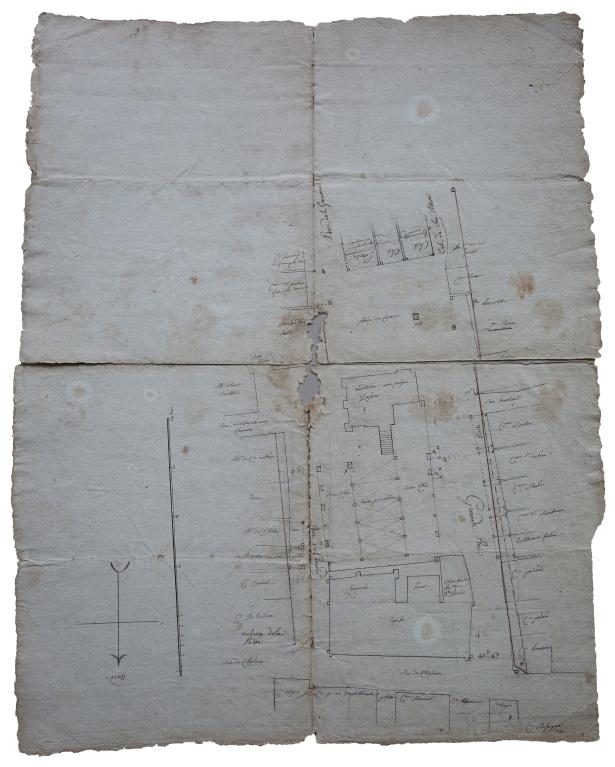

Le comblement des porches entraine des contestations entre voisins, certaines maisons se retrouvant alors en retrait de la rue, arguant d'une moindre luminosité et d'un désavantage commercial, d'où l'intervention d'un enquêteur en 1798. La question de la propriété de l’espace sous les porches est un autre point de contentieux. L’auteur du rapport réalisé en l’An VI tranche : cet espace est public et les propriétaires ne pourront se l’accaparer qu’en échange d’une reconstruction de leur maison suivant le plan d’alignement produit en annexe.

La volonté d'ordonner l'urbanisation est en effet affirmée à travers un plan d'alignement destiné à améliorer la circulation, à introduire de la régularité architecturale et à assainir la ville. La suppression des porches et l'alignement des façades, qui a pourtant déjà commencé de manière informelle, ne va pas sans heurts. Deux propositions d'alignement sont faites en 1798 et l'une d'elles sera retenue dans les plans ultérieurs. La commune va acquérir au fur et à mesure des biens pendant la première moitié du 19e s. pour en supprimer les porches et les réaligner. Certaines maisons subsistent jusqu'au début du 20e siècle et les dernières encore existantes sont profondément transformées.

Des plans à salles centrales sous charpente ?

En 1798, le rapporteur du procès verbal décrit le plan des maisons qu'il observe : le porche, qui forme une avancée sur la voir publique, supporte une chambre et un grenier. Au rez-de-chaussée se trouve la boutique, surmontée d'une autre chambre. Puis, "les salles au derrière des boutiques dans l'état actuel ne sont éclairées que par une fenêtre en forme de grande lucarne pratiquée au côté et sur la couverture des maisons ; que ces espèces de fenêtres sont élevées à seize et dix huit pieds de hauteur, de sorte qu'en général il ne peut y avoir ni chambre, ni grenier au dessus de la salle (...)" (AM, 10 4).