LE PORT DE VANNES : EVOLUTION D'UN SITE - CLAUDIE HERBAUT

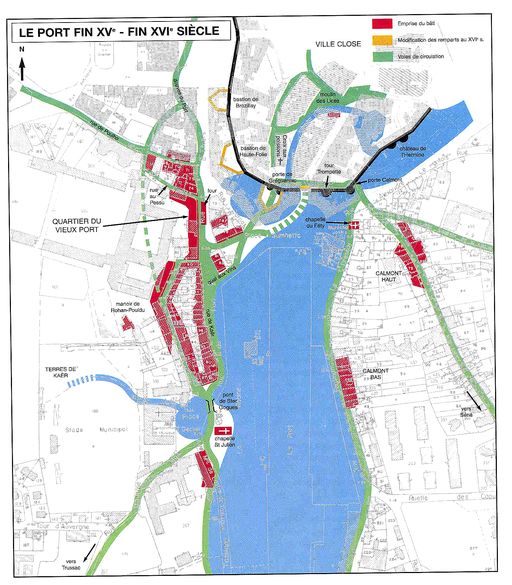

DE LA FIN DU MOYEN ÂGE A LA RENAISSANCE, FIN XVe - XVIe SIECLES : LE VIEUX PORT

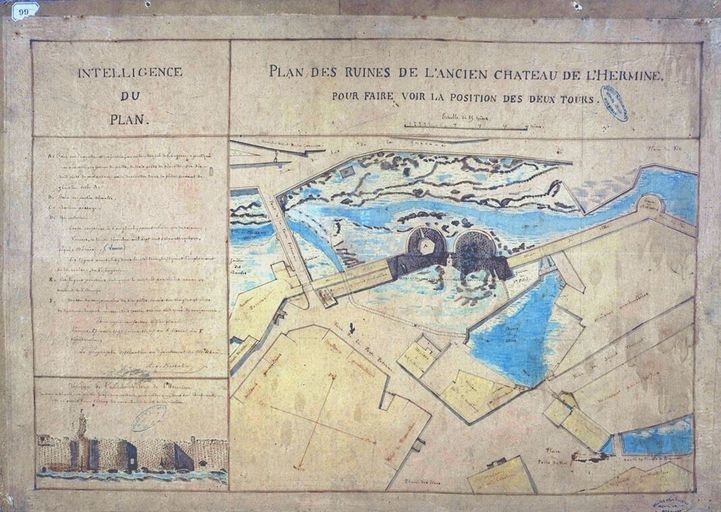

Aucun document connu à ce jour ne permet de préciser la configuration réelle du port de Vannes avant la fin du XIVe siècle. On peut simplement supposer que les travaux d´agrandissement de l´enceinte urbaine vers le sud, intégrant la construction du château de l´Hermine, ordonnés par le duc Jean IV à la fin des années 1370 ont engendré un rapprochement de la ville close vers l´ancien port. Celui-ci préexistait quelque part entre la poissonnerie, la rue de l´Unité et le bas de la rue Thiers actuelles. Il s´agit en fait de la zone la plus profonde de la rivière de Vannes. Son lit naturel se trouvait, avant l´extension des remparts, au bas de la place des Lices et place de la Poissonnerie. D´ailleurs, à la fin du XIVe siècle le duc y fait bâtir un moulin alimenté par un étang situé dans l´enceinte urbaine.

Au XVe siècle les terrains situés hors les murs, au delà des douves à l´ouest de la porte de Gréguennic, dépendent du baron de Malestroit de Kaër dont la seigneurie s´étend jusqu´aux rives du Vincin. Les officiers du baron rendent la justice près d´un vieil orme sur la rive droite. Les sources répertoriées pour la période 1380-1494 font état de ce quartier en tant que « Vieil port es douves de la ville ». Dans ces mêmes sources il est question du « quay au vin » qui semble faire partie d´aménagements récents à proximité des vasières qui baignent les douves et la barbacane aménagée devant la porte de Gréguennic. Une rue dite « rue au vin » passant par cette même porte vers la croix aux Poissons assure la jonction entre le port et l´intramuros.

Les sources du XVIe siècle, mieux conservées, procurent une matière plus abondante pour l´analyse de la topographie du quartier portuaire. Il s´agit d´une part des comptes des miseurs de la ville, conservés pour le dernier quart du siècle, qui nous renseignent au sujet des travaux réalisés sur les remparts et sur les quais. D´autre part on conserve les archives de la seigneurie de Kaër et du régaire de Vannes, le domaine temporel de l´évêque, dont dépendent successivement tous les terrains situés sur la rive droite et une partie du quartier dit du port.

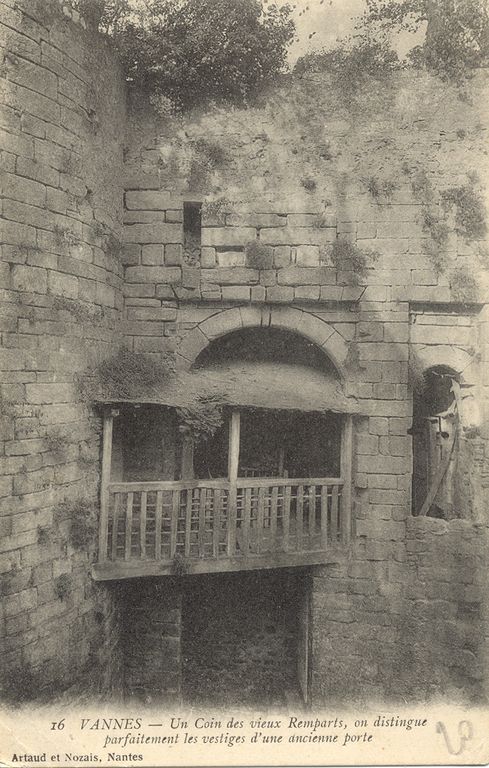

Il apparaît tout d´abord que la partie sud des remparts subit de profonds changements à l´époque des guerres de religion lorsque le duc de Mercoeur, chef du partie de la Ligue en Bretagne, incite la ville de Vannes à faire construire des bastions en avant de la muraille médiévale. Destinés à protéger davantage la ville basse et le site portuaire, l´un d´entre eux, aménagé vers 1593 devant la porte de Gréguennic, modifie la circulation ancienne : à la fin du siècle, lorsque la porte est bouchée, on perce une nouvelle ouverture qui deviendra au siècle suivant la monumentale porte Saint-Vincent.

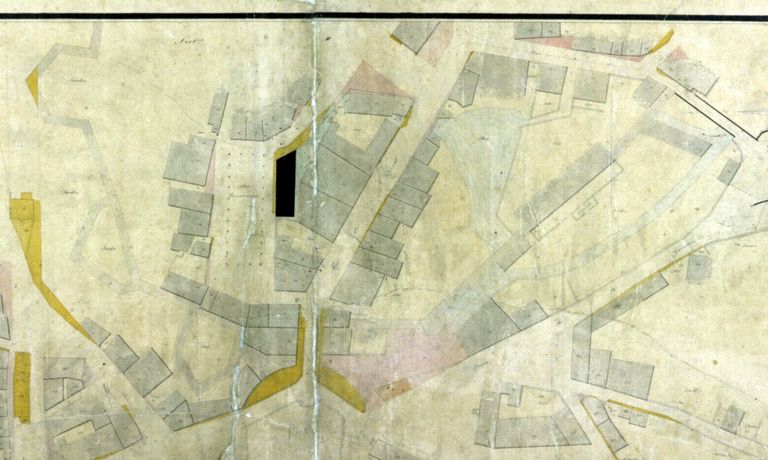

Au sud-ouest de l´enceinte se trouvent les habitations et les celliers des marchands ainsi que quelques demeures de notables constituant le quartier du port. Ces constructions se développent le long de plusieurs voies. Il s´agit notamment de la rue au Pessu anciennement appelée Barasegal (actuelle rue de l´Unité), de la rue de Poulho (actuelle rue Richemont) convergeant vers la rue dite «Douves du Port » qui remonte vers le faubourg Saint-Salomon. Au bas de la rue au Pessu, le four à ban du seigneur de Kaër constitue un autre point de repère autour duquel s´organise le réseau viaire.

Mais la principale voie orientée nord-sud assure un cheminement depuis la porte de Gréguennic jusqu´à la chapelle Saint-Julien. C´est notre future rue du Port, on l´appelle alors « la grande rue de la terre de Ker », elle suit la ligne de rivage tout en étant partiellement aménagée de pérés pour le déchargement des navires. En face se jouxtent les maisons occupées par des mariniers et des marchands, dont certaines se prolongent et s´ouvrent à l´arrière sur la rue du Drézen, située à l´ouest. Au sud de cette rue, à l´approche le chapelle Saint-Julien, le pont de Ster Gogues enjambe un ruisseau et des vasières pour aboutir au départ du chemin de Trussac. Plus loin, quelques habitations implantées le long du rivage forment l´alignement de la rue Saint-Julien qui se prolonge par un chemin côtier.

Pour se rendre rive gauche il faut emprunter la porte Calmont qui dessert le quartier du même nom, point de départ de la route de Séné. Située à flanc de coteau cette zone apparaît à la fin du Moyen Âge moins densément peuplée que la rive droite. Quelques mariniers ont fait construire leur maison près du rivage ; mais ici point de quai, même si une légende raconte que Vincent Ferrier aurait émis le voeu qu´il en fut construit, dès le premier quart du XVe siècle. Apparemment seule une petite cale existe devant un oratoire, nommé la chapelle du Fety, aménagé en commémoration de la fête célébrée lors du débarquement du prédicateur espagnol en 1418. Construite sur les premières pentes de la colline de Calmont face à la mer et aux remparts de la ville, cette chapelle subsiste en ce lieu jusqu´au début du XIXe siècle.

Au XVIe siècle la route vers Séné se nomme Calmont-Haut tandis que celle qui longe le rivage depuis la chapelle du Fety porte le nom de Calmont-Bas et se prolonge par un chemin qui conduit au village et manoir de Kerino.

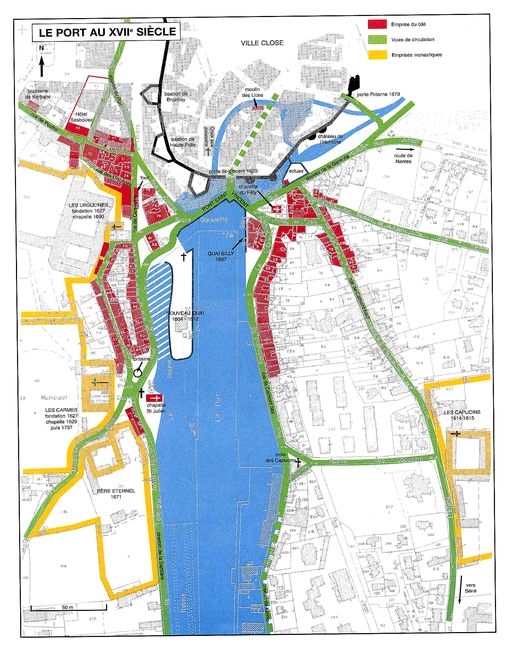

AU XVIIe SIECLE : DE NOUVEAUX QUAIS

Au XVIIe siècle la vitalité du commerce maritime breton, en particulier l´exportation des grains et l´importation de vin, augmente considérablement. Dans le sillage de Nantes, Vannes est le deuxième entrepôt de vin de la région. Ce dynamisme attire l´attention du gouvernement de Richelieu qui cherche à établir sur la côte sud de Bretagne une grande compagnie commerciale. En Juillet 1626, il fit rendre au roi un édit pour « l´établissement du commerce au hâvre du Morbihan ». Mais le Parlement de Bretagne s´y étant fortement opposé, cette tentative échoue. Près de quarante ans plus tard, Colbert charge une commission d´experts d´explorer les côtes atlantiques pour trouver l´emplacement de nouveaux arsenaux. Le résultat de leur visite en Morbihan, effectuée en 1664, fait apparaître les grandes difficultés de la navigation dans le golfe. Leur choix se porte finalement sur Port-Louis puis Lorient créé en 1666 pour accueillir la Compagnie des Indes. Cependant la concurrence de Lorient, dont la nature du commerce maritime est différente de celle de Vannes, n´est guère ressentie avant la fin du siècle.

Le réel problème du port de Vannes au XVIIe siècle est inhérent à son site de fond d´estuaire : il s´envase alors que le tonnage des navires ne cesse d´augmenter. Au lendemain des troubles des guerres de religion les aménagements portuaires vont accaparer toute l´attention (et les finances) de la communauté de ville. Non sans difficultés car les caisses sont vides à la suite de l´entretien des garnisons espagnoles basées à Vannes par le duc de Mercoeur.

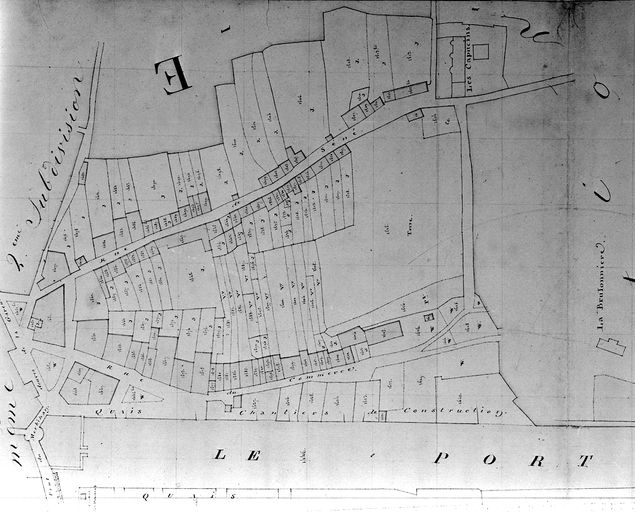

Les travaux concernent tout d´abord l´aménagement des quais. Les comptes de la ville mettent en exergue pour la période 1608-1612 d´importantes dépenses consacrées à la construction d´un nouveau « quai au port au vin » et dont l´adjudication des travaux remonte au mois de juin 1604. Situé rive droite et perpendiculairement à l´ancien quai du même nom, il s´avance dans la mer vers le sud, et est parallèle à la grande rue du Kaër. Probablement construit sur pieux, les perrés du quai au vin sont appareillés de pierres de taille tandis qu´au coeur de l´ouvrage un blocage de moellons et de terre fait office de remplissage. Sa surface aplanie est pavée afin de faciliter le passage des charrettes. Le dessin qu´en fait Le Grain sur sa carte du Morbihan dressée en 1637 révèle l´inachèvement des travaux à cette date. En effet les vasières situées à l´ouest du quai le long de la grande rue de Kaër ne sont toujours pas comblées. L´argent manque et ceci malgré les subsides de l´Etat accordés par lettres patentes du roi en 1611 et en 1614. Ce comblement se fera progressivement jusqu´à la chapelle Saint-Julien et devant les Carmes et ne sera pas terminé avant les années 1680.

Les travaux touchent également l´entretien et l´aménagement des voies qu´il faut paver afin de faciliter l´accès aux nombreuses charrettes qui circulent dans le quartier. A partir de 1622-1624, le quai au vin se raccorde au nord à l´un des bras du pont Saint-Vincent. Cet ouvrage qui a la forme d´un Y permet d´une part, d´accéder directement à la rive gauche, et d´autre part, d´entrer dans la ville close par la porte du même nom nouvellement construite. En 1636, Dubuisson-Aubenay, de passage à Vannes, précise que le pont est en pierre blanche, que chacune de ses deux antennes repose sur trois arcades laissant entrer l´eau dans les douves et que les bateaux peuvent y acoster aux grandes marées. La porte Saint-Vincent, quant à elle, ornée des armes de la ville et de la statue de Saint Vincent, devient magistrale. Elle est l´oeuvre de l´architecte Jean Bugeau, d´origine nantaise, que l´on dit aussi être « pontonnier ». A la fin des années 1670, lorsque le Parlement de Bretagne est à Vannes, la construction d´hôtels particuliers alignés de part et d´autre de la rue Saint-Vincent contribue à valoriser le quartier sud de la ville. Parallèlement, les marchands et autres habitants du port emboîtent le pas à cette fièvre constructive des dernières décennies du siècle qui concerne aussi Calmont-bas sur la rive gauche. La grande-rue de Kaër n´a rien perdu de son prestige, bien au contraire. En 1692, les Ursulines installées depuis 1627 en haut de cette rue, ont délibérément choisi d´orienter la façade de leur église sur cette voie vers le port. En 1629, les Carmes déchaussés installés au sud avaient fait de même. Le pavement régulièrement entretenu se prolonge désormais entre le couvent des Carmes et la chapelle Saint-Julien en une place agrémentée vers 1685 d´une fontaine à bassin octogonal. Ici aussi on a comblé des vasières, ce qui ne fait pas l´unanimité chez les propriétaires de navires qui s´inquiètent du recul de la mer.

Le désenvasement et le nettoyage du port constituent le dernier point et sans doute le plus difficile à résoudre pour la ville de Vannes. Déjà en 1611, dans une lettre patente autorisant la levée des taxes pour continuer les travaux, Louis XIII rappelle la requête des habitants au sujet de leur port : « un canal qui se couvre et découvre deux foiz le jour, recevant beaucoup d´immondices qui sont rejetés au rivage par la mer, ou provenans de la dicte ville et des montagnes et des collines prochaines (proches)... et au lieu que ledict canal estant nettoyé, il abordait des vaisseaux de 70 tonneaux au quay de ladicte ville, et à peine maintenant en peut-il porter du port de vingt ou 25 aux plus grandes marées... ».

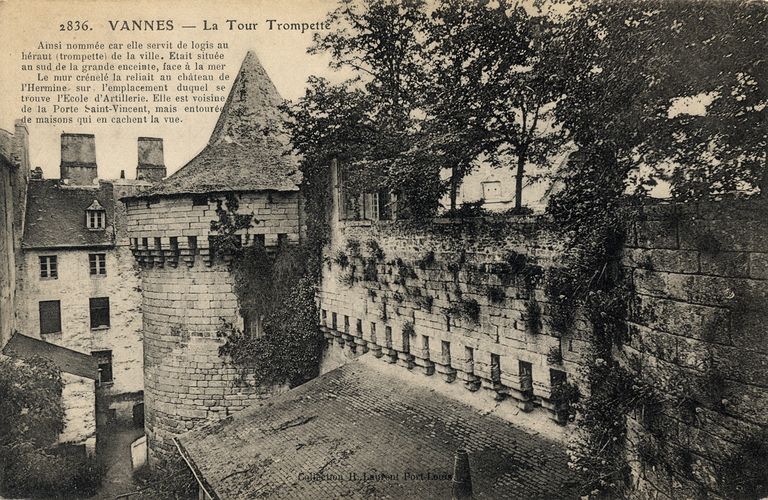

On le voit, l´encombrement du port est en partie lié au rejet des déchets urbains de toute sorte. Entre 1608 et 1640, les comptes des miseurs mentionnent à de nombreuses reprises des dépenses pour curer les douves au sud de la ville close. S´y accumulent immondices et gravas, sources de pollution et d´obstruction. Le courant de la rivière, qui s´écoule dans les douves de la Garenne et se déverse dans le port, s´en trouve affaibli, si bien que l´on pense à construire une écluse de chasse. La première est aménagée vers 1681 entre la porte Calmont et les ruines du château de l´Hermine sur un rétrécissement construit dans les douves. Ce modeste ouvrage ne devait jouer qu´un rôle médiocre mais pourtant il subsistera jusqu´au milieu du siècle suivant. Par ailleurs, une seconde écluse, dite de Kérino, est mentionnée en 1683, beaucoup plus en aval, face à la Chevinière (aujourd´hui Keravélo). Nous ignorons tout de ce second ouvrage qui ne pouvait barrer la rivière sous peine d´interdire le passage des bateaux.

A la fin du XVIIe siècle, ces problèmes ne sont pas résolus, loin s´en faut. Mais la motivation générale des instances municipales et des négociants vont soutenir la continuation des travaux. En 1697 et pour la première fois, l´autorisation est donnée à un particulier de construire un quai sur le Domaine. Avec le consentement du procureur du Roi, Robert Billy est autorisé à occuper une portion de l´estran pour construire cet ouvrage à ses frais. S´appuyant sur la premier arche de la partie est du pont Saint-Vincent, ce quai d´une longueur de 80 pieds (26,5 m) longe sa maison en direction du sud. Même si cet aménagement est un « privilège particulier », la ville accepte, pensant y trouver le moyen de fortifier et nettoyer le canal et d´embellir le port.

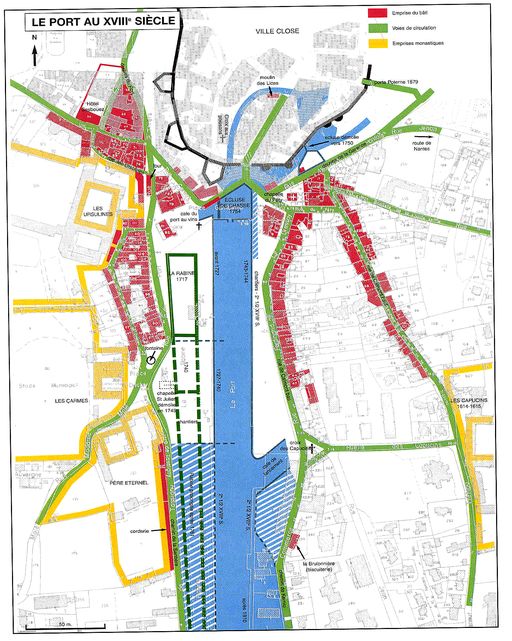

AU XVIIIe SIECLE : LES INGENIEURS DU ROI

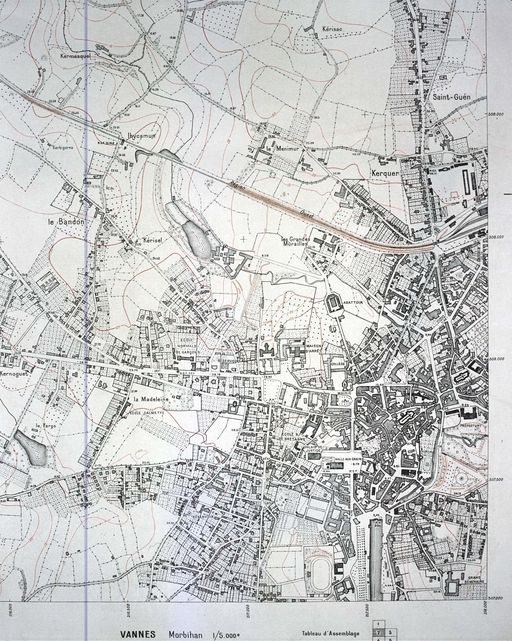

Outre la prolongation des quais et divers travaux d´embellissement du site, sur lesquels nous reviendrons, les aménagements du port au XVIIIe siècle s´attachent au problème du désenvasement. Pour ce faire, on fait appel aux ingénieurs du Roi afin qu´ils étudient la meilleure solution pour remédier à ce fléau par la construction d´une écluse de chasse.

Déjà dans les dernières décennies du siècle précédant, lorsque le Parlement était à Vannes, le Duc de Chaulne soutenait le projet de l´ingénieur Gontroux, pour l´établissement d´une écluse devant jouer le rôle « d´une grande chasse d´eau ». Mais ce projet n´eut pas de suite. Il en advint de même des propositions du sieur Goubert en 1719, de l´ingénieur de Huz en 1727, du Sieur Abeille, ingénieur en chef à la réédification de la ville de Rennes en 1732, qui plaçait l´écluse en face de la Chevinière et du sieur Gabriel, probablement Jacques-Jules Gabriel, architecte de la reconstruction de Rennes en 1735. Il faut attendre 1754-1755, à la suite d´un arrêt du Conseil du roi du 21 décembre 1754 pour voir débuter la construction d´une écluse de chasse devant le pont Saint-Vincent. Les plans et devis de cet ouvrage sont proposés à la ville de Vannes par le sieur Chocat-de Grandmaison, ingénieur en chef, sorti de l´Ecole des ponts et chaussées. En 1752, il avait lui aussi souhaité établir cette écluse plus en aval, face à la Chevinière, pour un montant de 68 305 Livres (hors honoraires). Son second projet, sans doute plus raisonnable et parce qu´il n´entravait pas la remontée des bateaux, est retenu par les autorités.

Cette écluse de chasse, dont on conserve les plans dans le fonds de l´Intendance, est aussi parfaitement représentée sur le plan d´embellissement de Vannes de 1787. Elle devait subsister jusqu´en 1839. Lors de sa construction, en 1755, on démolit l´ancienne écluse des douves de la Garenne près de la porte Calmont. Nous n´avons guère de commentaires sur son bon fonctionnement, si ce n´est une remontrance du duc d´Aiguillon, gouverneur de Bretagne, adressée à la ville de Vannes le 26 août 1761. Par cette lettre, il presse les instances municipales d´employer une personne « pour faire jouer l´écluse...construite pour le nettoiement du port...». On peut penser que les résultats n´étaient pas à la hauteur de ce qu´on avait escompté. D´ailleurs, Chocat-de Grandmaison le savait dès le début puisqu´il proposait, en 1755 (et en collaboration avec l´ingénieur Maugin de Villeminot) d´autres travaux destinés au redressement du chenal de la rivière de Vannes, au travers de la butte de Kerino. Ce dernier projet, concomitant à celui de l´écluse, fut abandonné au bout de quelques mois.

Finalement, la ville doit se résoudre à des méthodes plus traditionnelles. On utilise des chalands sur lesquels des hommes payés à la journée remontent des tonnes de vase. Le travail effectué chaque année, pendant les six mois de la belle saison est très pénible. Les ouvriers abandonnent le chantier. En 1780, l´Intendant envoie des détenus de la prison de Rennes pour les remplacer. Faute de surveillance, ils désertent à leur tour ! .

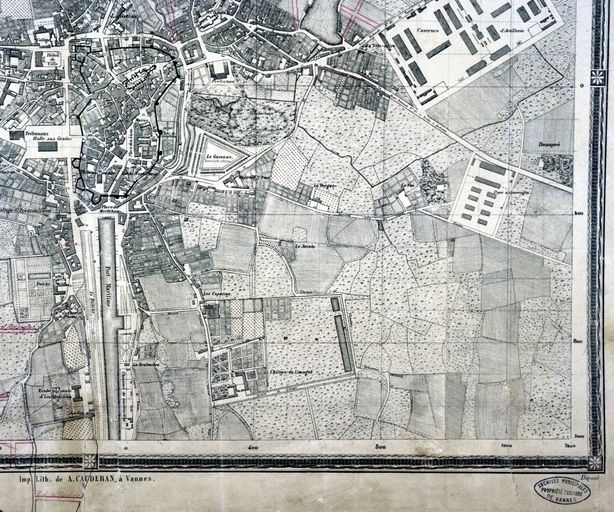

Tout au long du XVIIIe siècle, ingénieurs et hommes de l´art sont également missionnés sur les travaux d´entretien et d´agrandissement des quais. Il s´agit d´une part de prolonger celui de la rive occidentale, en ligne droite devant les Carmes et le Père-Eternel, puis jusqu´à la Santière. Mais désormais des quais sont également construits sur la rive gauche. Suivant les projets et devis des ingénieurs François Le Miere-Desplaces et Nicolas Jannesson de Lorient, un quai est construit devant la croix des Capucins à partir de 1738. La jonction vers le nord avec l´ancien quai Billy est réalisée en 1743 sous le contrôle de l´ingénieur Pierre Bourgogne. En février de cette année, le sieur Billy doit rétrocéder au « bien public », non sans mal, la bande de terrain située entre sa maison et le nouveau quai qui avance de quelques mètres devant les anciens pérés. Enfin, vers 1770, on commence la prolongation du quai de la rue Basse de Calmont vers le sud, suivant les plans de Detaille, ingénieur des Ponts-et-Chaussées : « depuis la cale des Capucins jusqu´à la butte de Kerino ». Ces travaux seront achevés au siècle suivant. Désormais, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les chantiers de construction navale quittent la rive droite et peuvent largement se développer rue Basse de Calmont, à l´emplacement de la petite Rabine actuelle. La grande cale dite des Capucins leur sert de cale de lancement.

Le dernier aspect des travaux réalisés au port de Vannes rejoint l´une des valeurs fortes en matière d´aménagement des villes du XVIIIe siècle : l´embellissement.

Ainsi est-il bien question d´agrément et d´utilité publique lorsqu´en 1712 la ville décide de planter, le long de l´ancien quai au vin du XVIIe siècle, quatre rangées d´ormeaux pour une promenade ombragée sur la rive droite. Cet espace paysagé entre le quai et les maisons du port portera le nom de Rabine, qui qualifie en breton les allées plantées d´arbres. Entre 1727 et 1729, l´architecte vannetais Olivier Delourme supervise les travaux de prolongation des quais devant les Carmes. D´après son plan envoyé à l´Intendant de Bretagne, nous savons qu´il projette d´agrandir la Rabine. Conjointement à ces travaux, il fait aménager au sud de la chapelle Saint-Julien un promontoire engazonné, en forme de demi-lune, qu´on appelle vertugadin, destiné au repos des promeneurs. Vers 1745, l´élargissement des rangées d´arbres devant les Carmes est rendu possible par la destruction de la chapelle Saint-Julien. Par la suite et au fur et à mesure de l´extension des quais vers le sud, la Rabine sera toujours prolongée ; aujourd´hui, elle file jusqu´au Pont-Vert.

Il est également question d´embellissement du port lorsque la ville décide de reconstruire la porte Saint-Vincent. En effet, dès la fin du XVIIe siècle, l´édifice menace de tomber. En 1704, on refait son pont-levis. En 1738, les ingénieurs Le Miere-Desplace et Jannesson suggèrent de la renforcer par des tirants retenus par des ancres de fer et de remplacer les gonds des deux vantaux de bois qui la ferment par des pivots reposants sur le sol, afin d´éviter l´arrachement de la maçonnerie. Nicolas Jannesson propose à cette occasion plusieurs modèles pour une nouvelle porte de ville. Mais c´est au mois d´août 1747 que la ville se décide enfin au « rétablissement de la porte Saint-Vincent », acceptant le projet de l´ingénieur Duchemin. En réalité, il s´agit moins d´une reconstruction que de transformations supprimant notamment en partie haute une salle de guet. Le décor de l´édifice est probablement repris tout en reproduisant le modèle initial d´une élévation à trois niveaux de style baroque. Dans la niche supérieure, tournée vers le port, on y replace la statue de Saint-Vincent Ferrier, sculptée à Nantes en 1624. La statue actuelle, quant à elle, date de 1891.

Au pied de cet ouvrage, le pont à double antenne qui dessert les deux rives du port nécessite lui aussi de nombreuses réparations. Mais alors que les ponts et la porte Saint-Vincent sont rénovés et qu´une écluse de chasse est aménagée, cette partie du port située au pied des remparts continue à servir d´égout. Les anciennes douves, de part et d´autre du pont, sont le réceptacle de quantités d´immondices et de déchets urbains. C´est ainsi que mûrit le projet d´assainir cet espace par le comblement des fossés et la construction d´une place en forme d´hémicycle. L´actuelle place Gambetta reproduit le plan néo-classique élaboré dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle par l´ingénieur Maury, architecte des Domaines. Auteur du plan d´embellissement de Vannes, approuvé en 1787, il intègre à son oeuvre, dans le quartier le plus prisé de la ville, une grande place aux formes courbes. Ce projet reproduit un modèle très en vogue au XVIIIe siècle, il s´apparente sous certains aspects au plan d´embellissement de Cineray, sur la place du Théâtre à Nantes. Mais cet ensemble ne sera mis en chantier que quarante-huit ans plus tard.

Chargée d'études à l'Inventaire