Aujourd´hui presque invisible aux yeux du commun, l'hôpital Saint-Nicolas offre le grand intérêt d´avoir conservé des vestiges de sa structure médiévale, ainsi que le grand corps construit au 17e siècle pour les augustines de Dieppe qui le prennent en charge dès 1636. Après la disparition de l´hôpital Saint-Yves et les transformations radicales de l´Hôpital Général (St-Louis, Chubert), il est encore aujourd´hui le mieux conservé des hôpitaux vannetais de l´Ancien Régime.

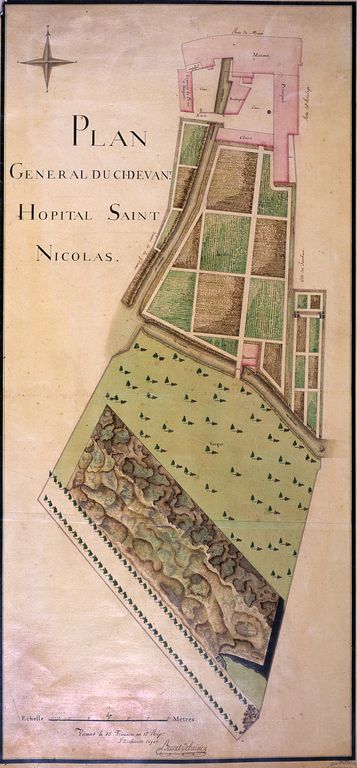

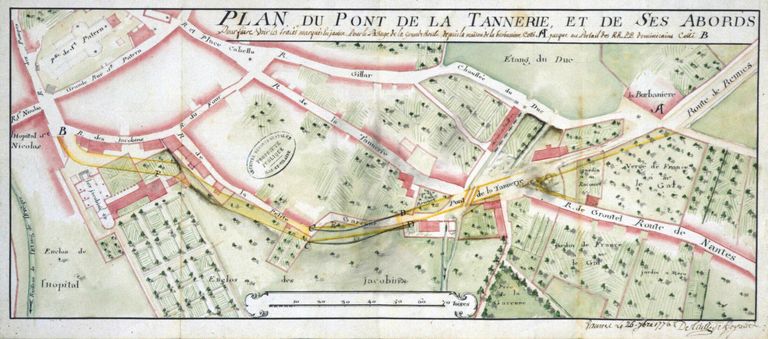

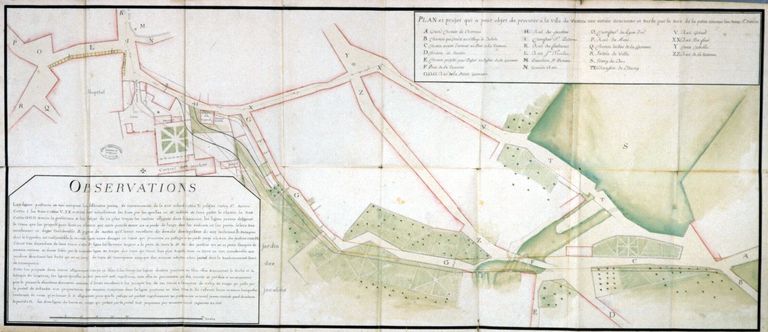

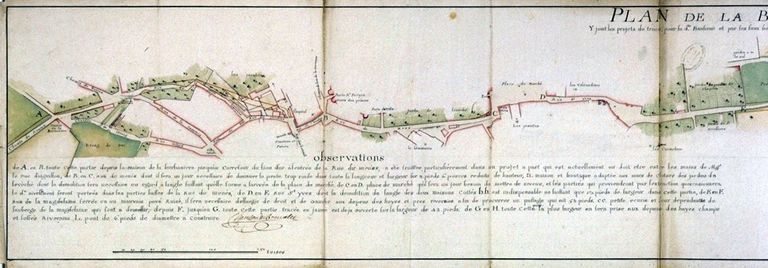

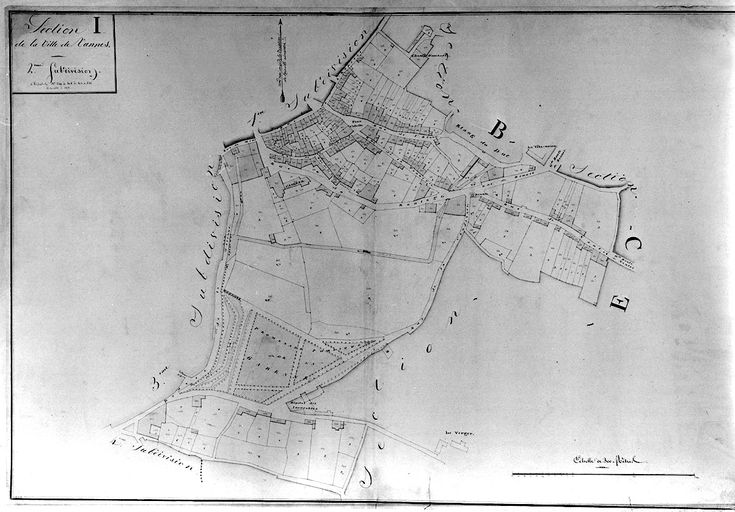

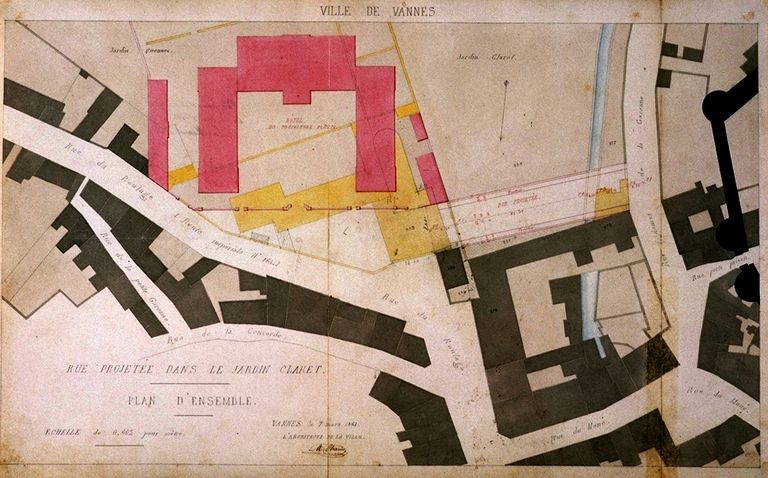

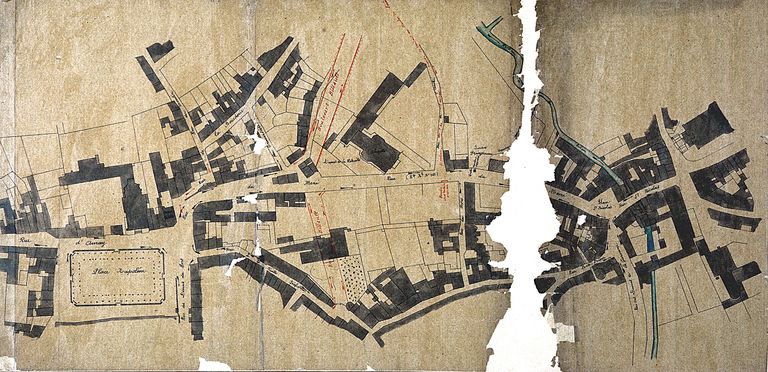

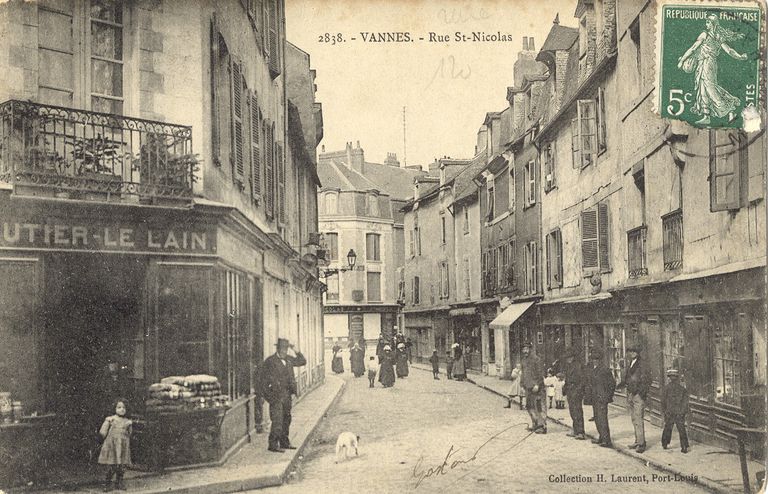

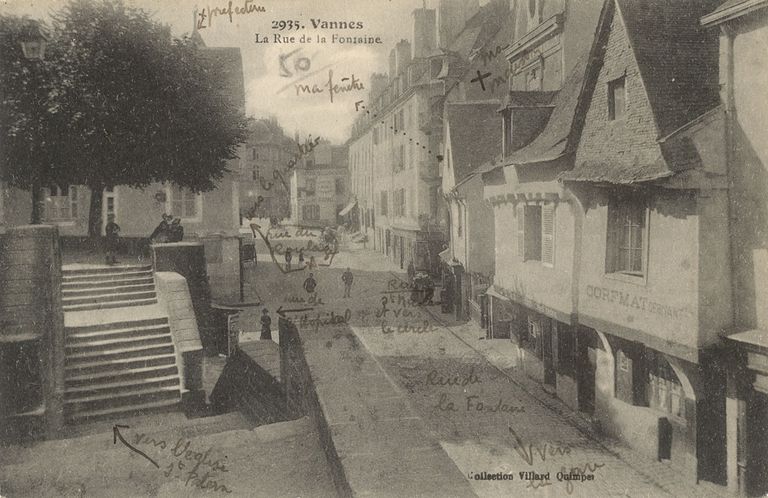

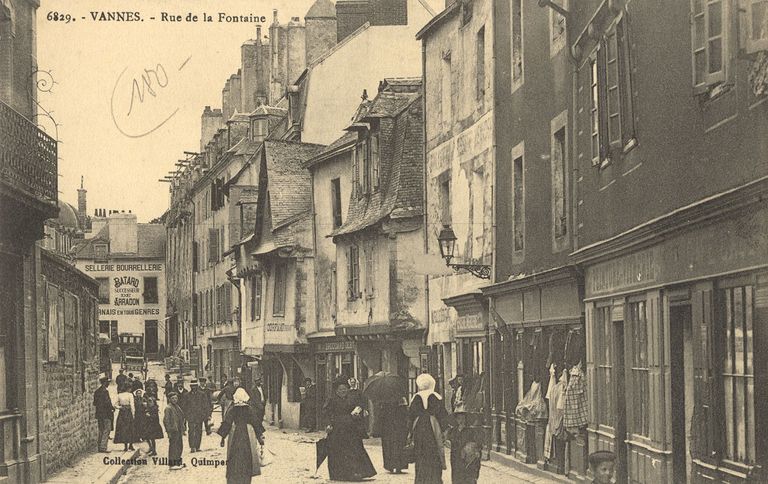

Etabli hors les murs près de la Porte-Prison, l'hôpital Saint-Nicolas était situé le long de la route principale desservant Vannes, provenant de Rennes, Nantes et Pontivy. Il occupait tout l'îlot compris entre la rue Saint-Nicolas, la rue Alain Legrand, l'actuelle place de Gaulle et la rue Decker. Cependant les vestiges de la rue Decker et de la rue Alain Legrand ayant disparu, les bâtiments qui leur ont succédé sont traités à part. Il ne reste aujourd'hui des vestiges que sur la partie sud de la rue Saint-Nicolas et le long de la place du général de Gaulle.

Bordant le versant sud de la rue Saint-Nicolas, l'hôpital médiéval était formé d'une chapelle à l'est prolongée sous le même toit du bâtiment abritant les salles de malades. Ce dernier subsiste en partie : doté d'un étage carré il se composait sans doute d'une salle haute sous charpente, comme en témoigne la charpente autrefois lambrissée qui subsiste ; les fermes qui la composent accusent aujourd'hui une forte déformation probablement consécutive à la destruction de la chapelle en 1802 qui a modifié l'équilibre de la charpente (destruction d'un mur de refends ?). Cette partie sous charpente fut sans doute plafonnée assez rapidement ; en effet, une tour d'escalier postérieure polygonale dont on ne distingue plus que la partie supérieure (IMG 2699, 2736), distribuait l'étage et probablement le comble : elle abrite un escalier en vis très remanié qui aujourd'hui, ne distribue plus que l'aile sud, également très reprise. Le plan ici adopté, chapelle suivi de la salle des malades ouvrant directement sur la chapelle, est une structure fréquente dans les hôpitaux médiévaux et se retrouve encore intacte à l´hôpital Frémeur de Quimperlé.

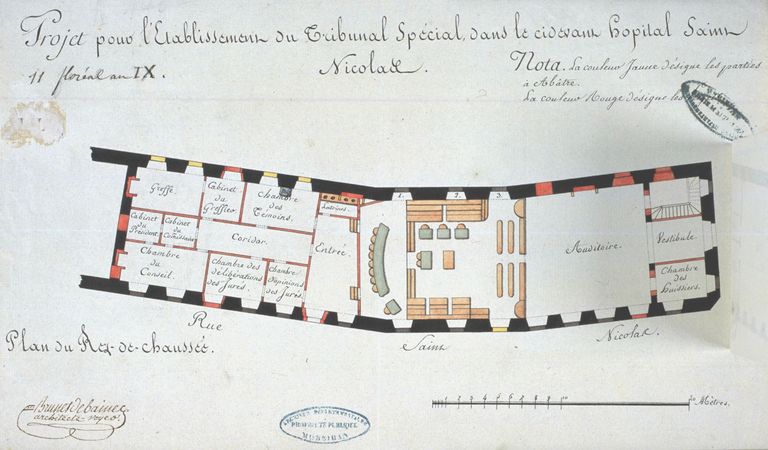

Mieux conservée est l´aile Est dénommée sur le plan de Brunet-Debaines : maison principale, construit pour les religieuse de Dieppe au milieu du 17e siècle. Ce grand corps de logis à deux étages carrés est enduit, avec des ouvertures en calcaire (lucarnes, piédroits des fenêtres, exception faite des linteaux de fenêtres, de la porte et des grandes arcades sur la cour postérieure, en granite. Il est couvert d´une toiture à croupes au sud et mitoyenne au nord. La façade sur rue à 6 travées est ordonnancée. La distribution actuelle est sans doute le reflet de celle d´origine : la porte médiane sur rue distribue un escalier en bois à retours sans jour dans une cage en pan de bois ; outre un sous-sol plafonné et la cour en contrebas par l´intermédiaire d´une arcade, cet escalier devait desservir au moins une salle hospitalière de chaque côté au 1er étage. Sur la cour est conservée une série d´arcades en plein cintre aujourd´hui bouchées reposant sur des piles carrées à tailloir. Ce sont les vestiges des arcades du cloître qui se prolongeait au sud (dénommée ainsi sur le plan de Brunet-Debaines). Ces arcades qui ouvraient sur une galerie sont surmontées de deux étages de fenêtres en granite d´un module très différent de celui des ouvertures sur rue. Leur base est soulignée d´un bandeau en pierre de taille de granite. Ces arcades et fenêtres ne sont pas sans évoquer celles du couvent des ursulines, construit peu auparavant ou les arcades de la Visitation, du milieu du 17e siècle. Une série de lucarnes en calcaire terminent l´élévation ouest. L´intérieur des étages n´a pas été vu, mais la salle au rez-de-chaussée nord conserve une cheminée d´origine en granite à piédroits galbés.

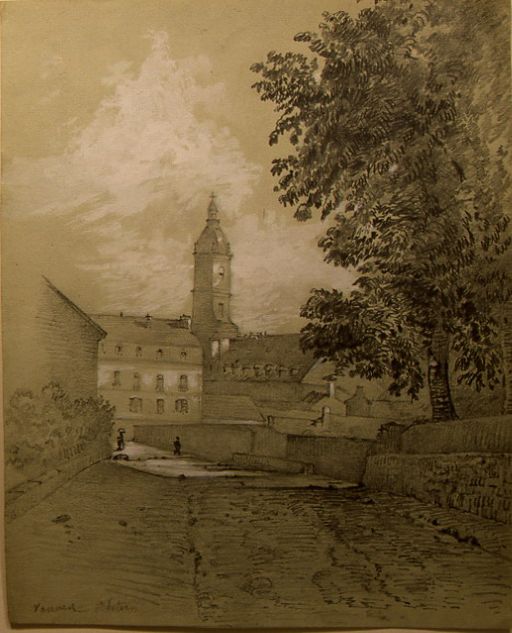

La galerie à arcades correspondait directement avec la chapelle détruite : en effet, une arcade est encore visible à l´arrière du bâtiment parcelle BO249 dont la façade a été reconstruite après 1800, comme le bâtiment édifié à l´angle en remplacement de la chapelle. Cette galerie se prolongeait au sud dans le cloître : un dessin de Lambilly en montre une vue sud, un bâtiment en rez-de-chaussée, avant la construction de l´établissement Petit-fers. Il est possible également qu´une aile de cette galerie se soit greffée sur le rez-de-chaussée du premier bâtiment nord, le plan de Brunet-Debaines montrant un bâtiment plus large qu´actuellement.

Architecte