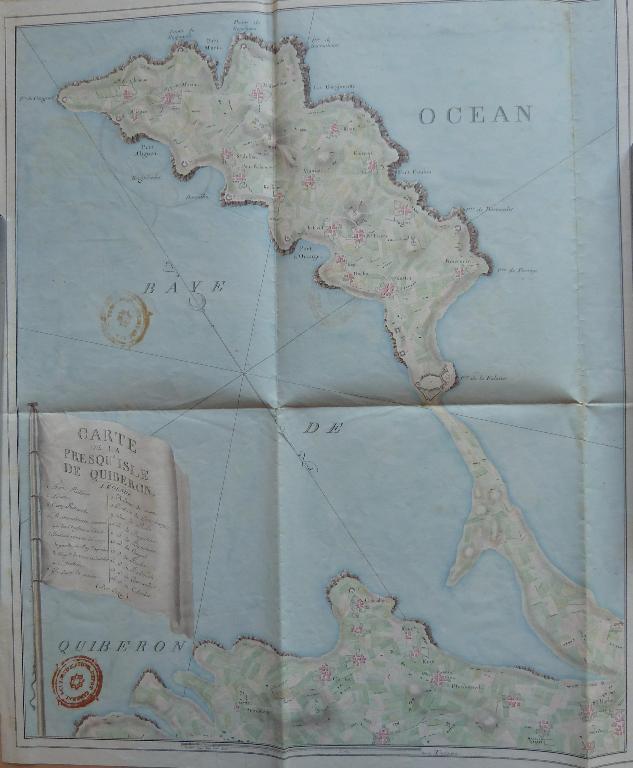

Le fort de Penthièvre est construit au 18e siècle pour empêcher un ennemi débarqué dans la presqu'île de Quiberon de s'y maintenir en occupant l'isthme. A ce titre, il est à rapprocher d'un ouvrage comme le fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet sur l'isthme de Châteauneuf au sud de Saint-Malo, et des forts ou places fortes servant de réduits à des îles.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales 1830-1870 dans les îles de Bretagne Sud

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Sud - Quiberon

-

Commune

Saint-Pierre-Quiberon

-

Lieu-dit

Penthièvre

-

Cadastre

AE

001

;

AE

002

;

AE

006

-

Dénominationsfort, camp

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéesredoute, batterie, casemate, poudrière, magasin de munitions, blockhaus, monument aux morts

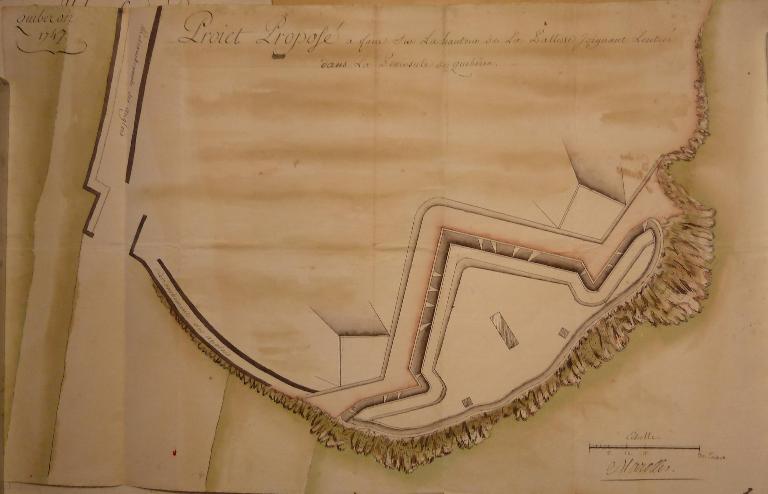

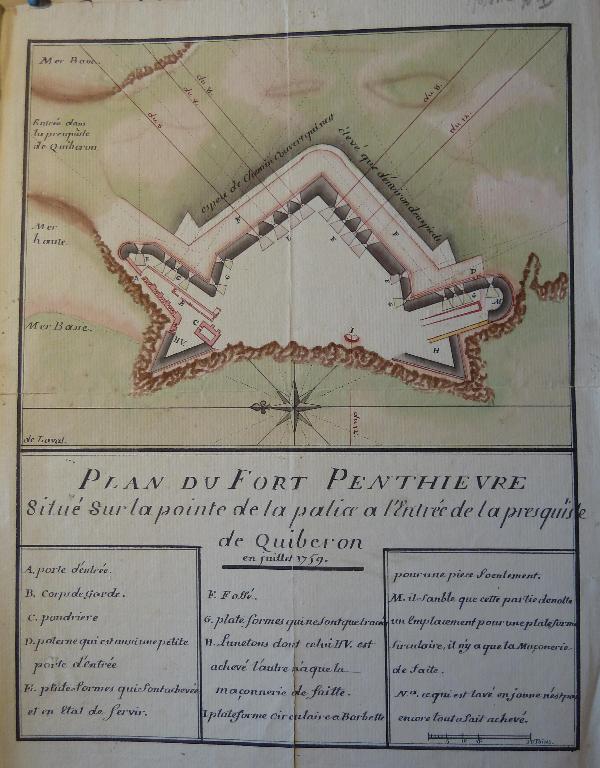

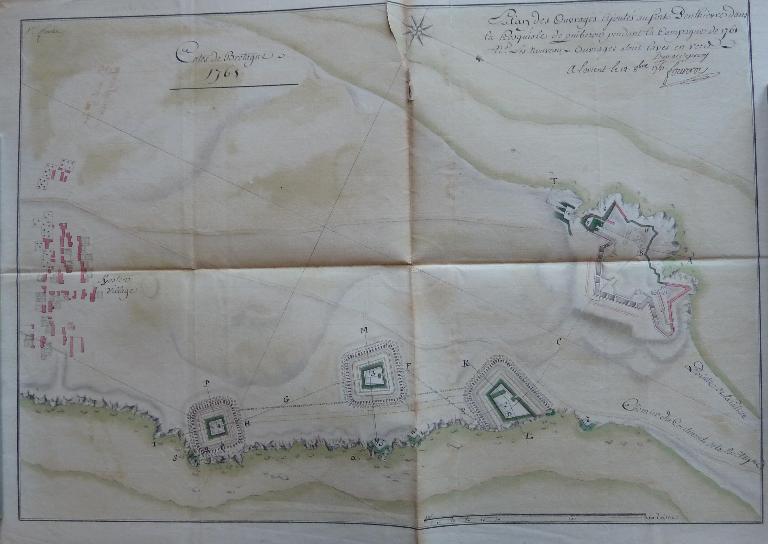

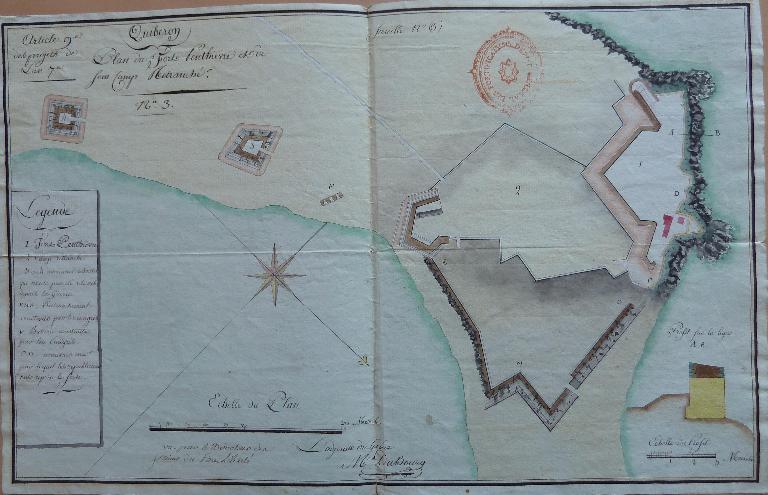

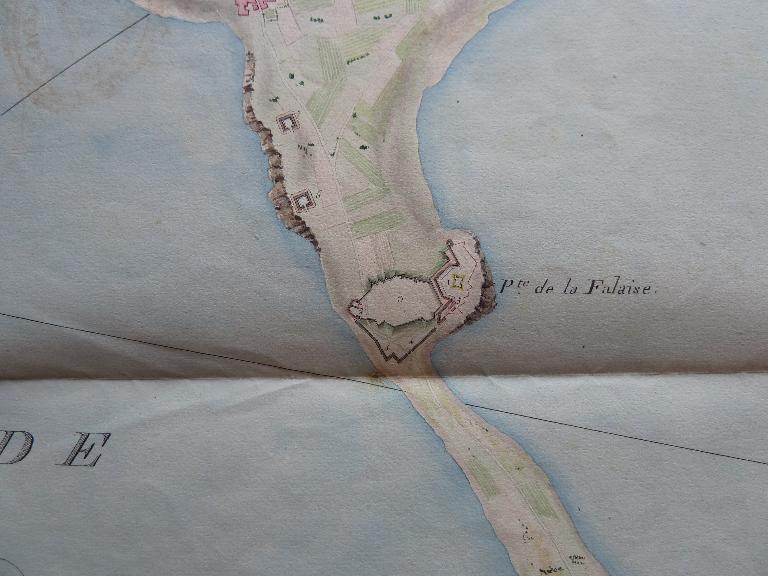

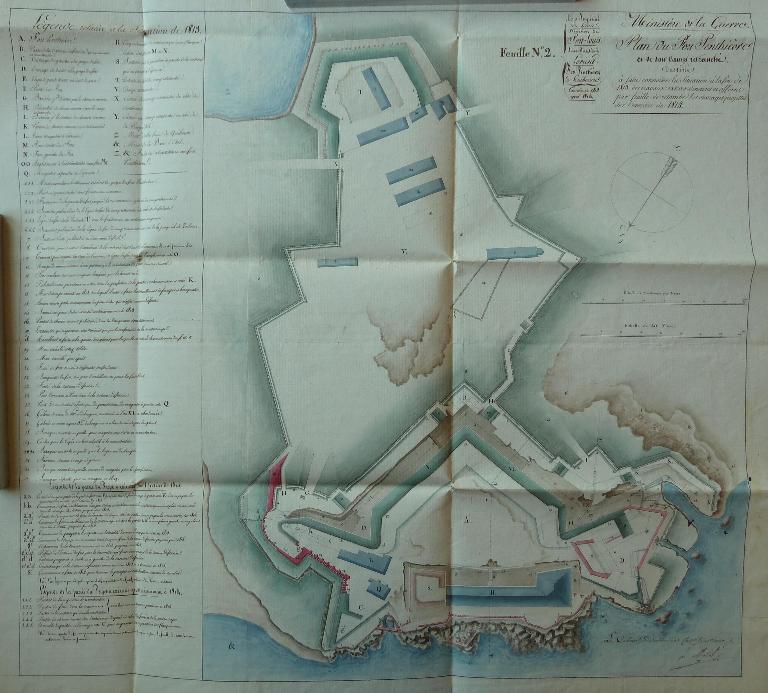

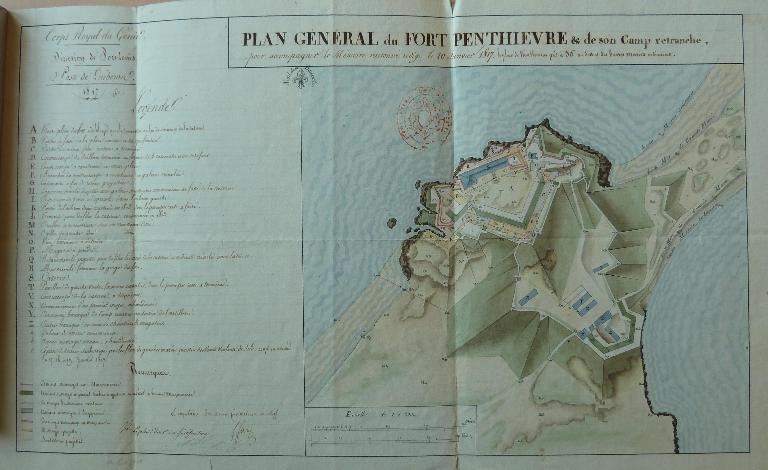

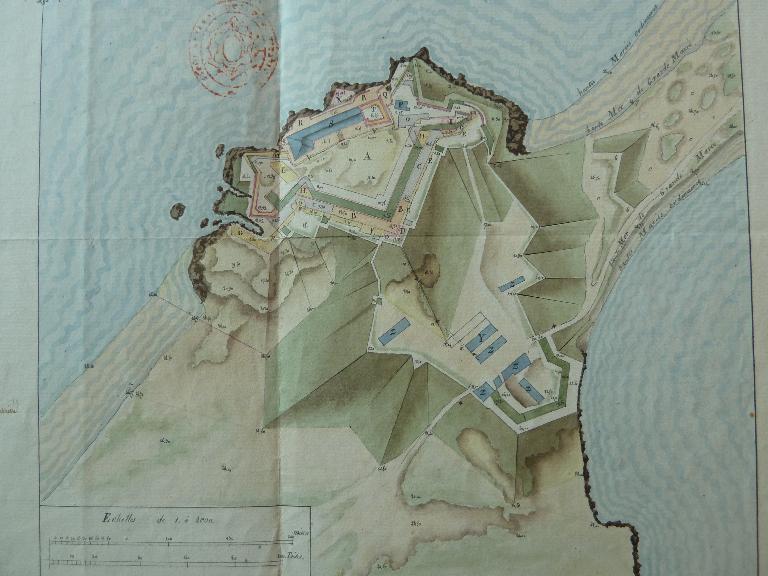

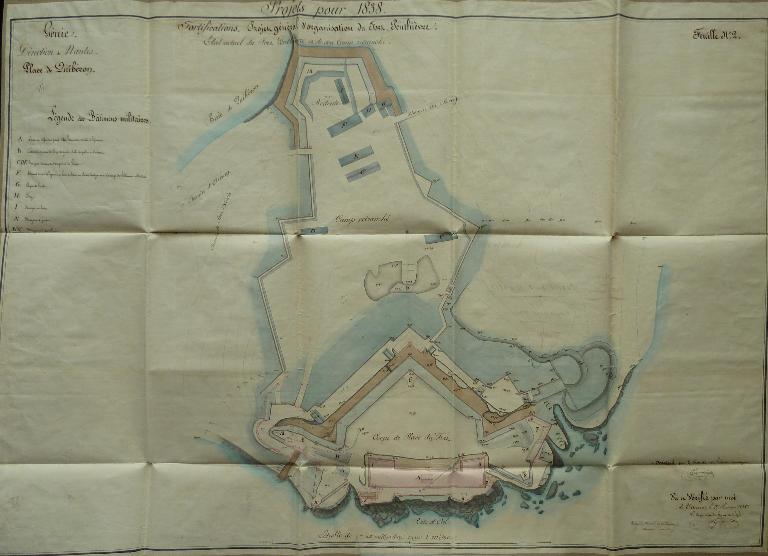

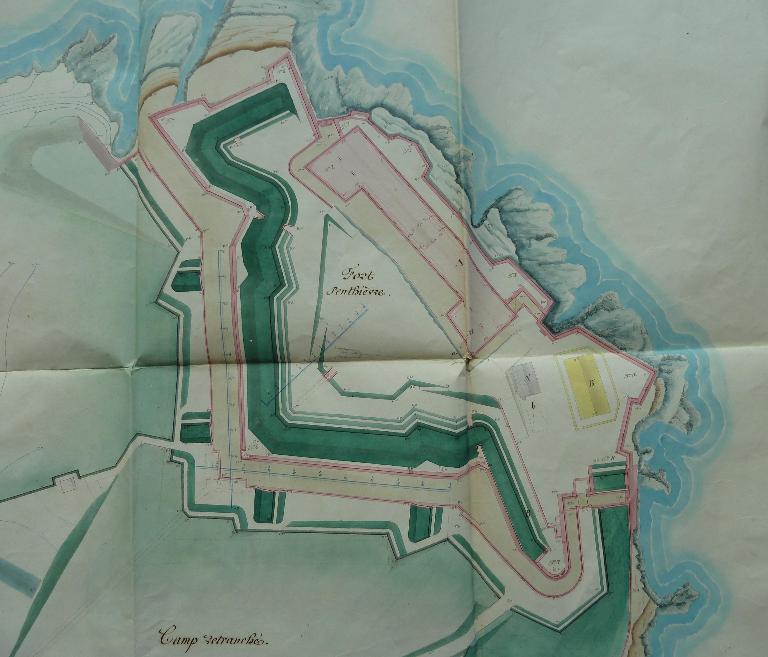

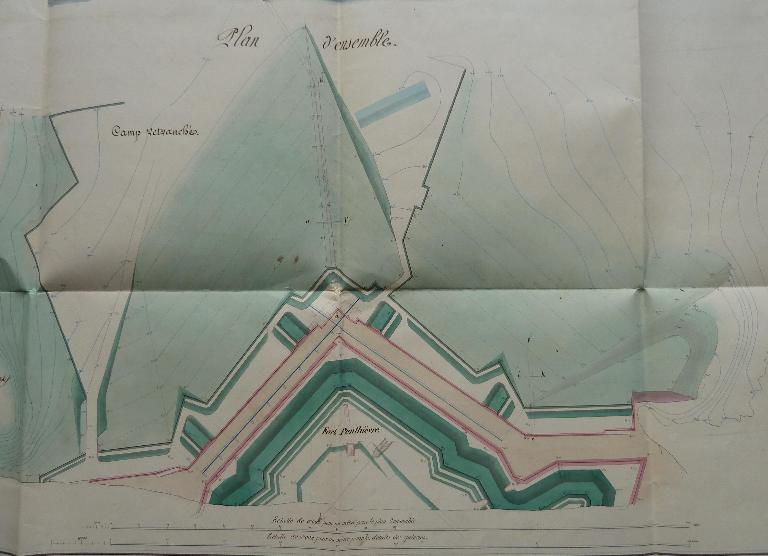

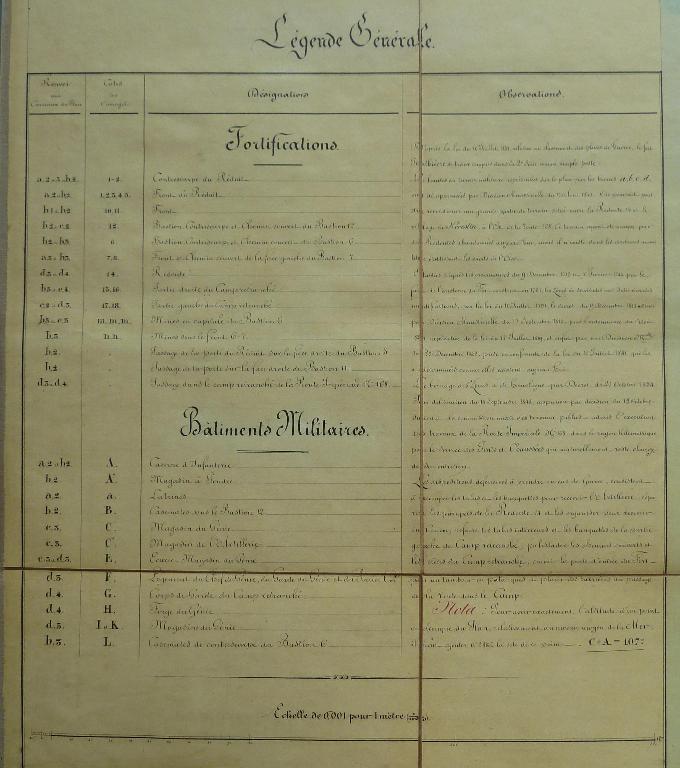

A l'automne 1746, les Anglais débarquent dans la presqu'île de Quiberon, la pillent et se retranchent dans l'isthme sur la hauteur de La Palice (ou La Palisse). L'année suivante, le duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne, fait construire un fort par l'ingénieur de Marolles pour occuper cette hauteur. L'ouvrage est laissé inachevé à la fin de la guerre de Succession d'Autriche (1740-1748). Les travaux reprennent à l'occasion de la guerre de Sept Ans (1756-1763). En 1761, l'ingénieur Fourcroy complète le fort de Penthièvre par trois redoutes établies au sud-est, le long de la côte, et ferme la gorge du fort par un mur crénelé. Au début des guerres de la Révolution, un camp retranché est créé en reliant la redoute la plus proche du fort à celui-ci par deux retranchements. Le 3 juillet 1795, le fort se rend aux Émigrés débarqués par la flotte anglaise. Ceux-ci établissent de nouveaux retranchements au nord du camp retranché, pour barrer l'isthme. Le fort est repris le 20 juillet par les troupes républicaines du général Hoche qui ont su exploiter la faiblesse de la gorge côté falaise.

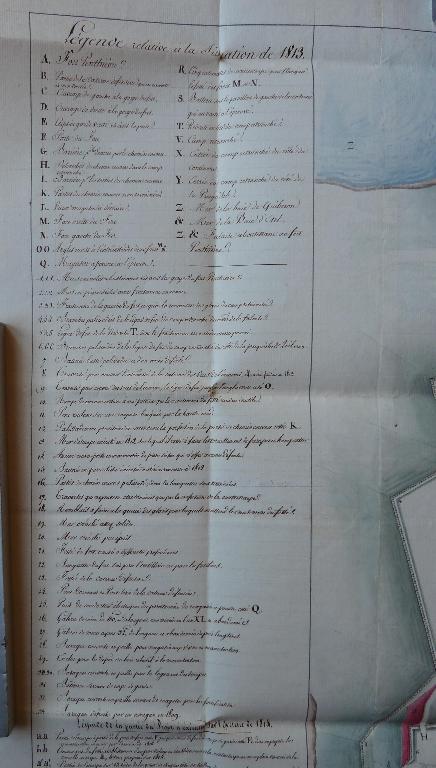

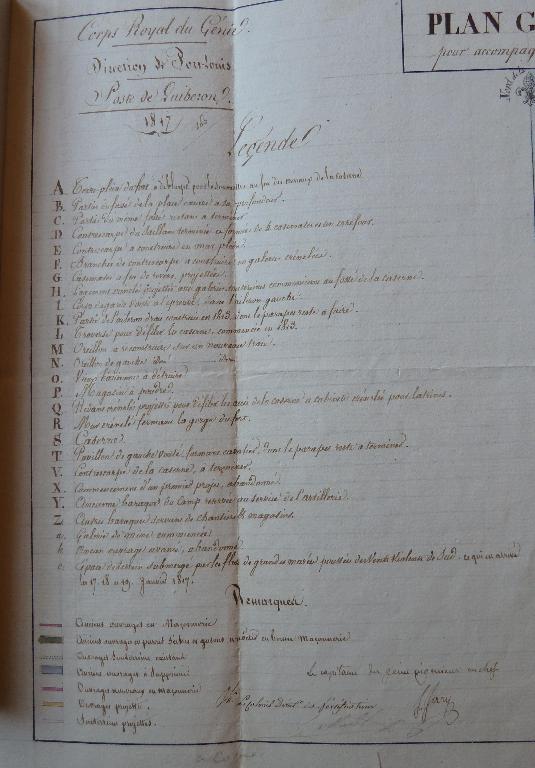

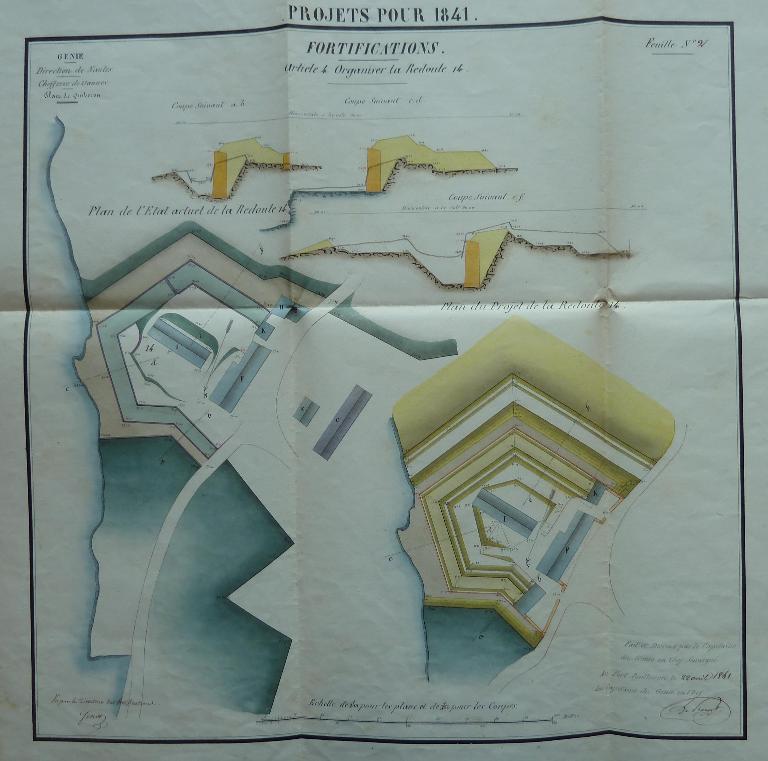

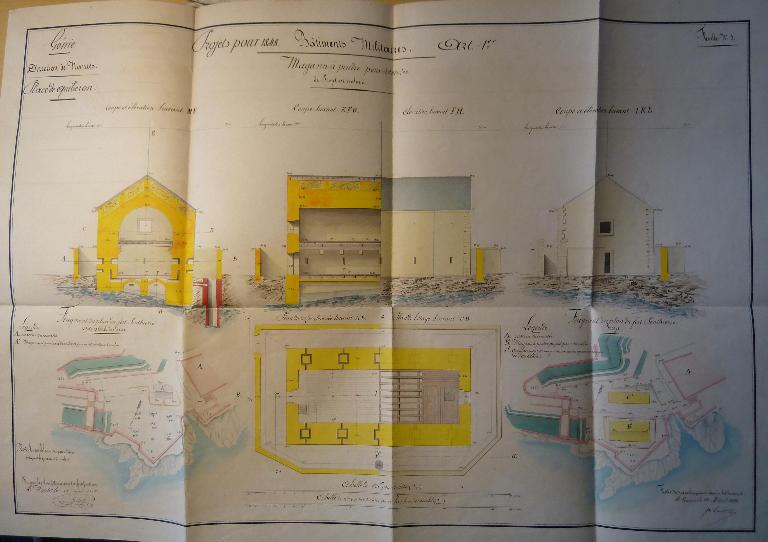

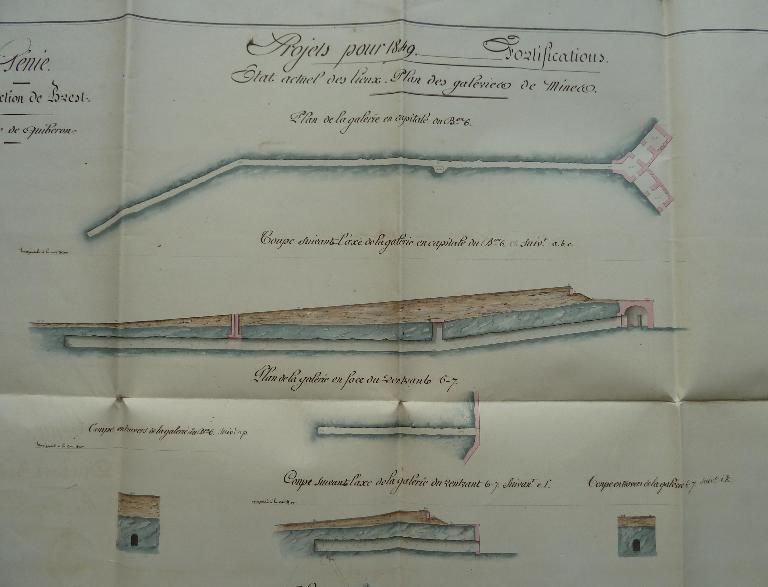

Des projets pour améliorer la fermeture du fort et le doter d'un réduit défensif du côté de la mer à l'ouest sont proposés dès 1795-1796. Ils aboutissent en 1803 à l'entreprise de la construction d'une caserne défensive casematée. Laissée inachevée à la fin de l'Empire, cette caserne est terminée dans les années 1820 et 1830. L'enceinte du fort fait également l'objet de projets : sous l'Empire, le fossé commence à être approfondi et muni de casemates de tir dans la contrescarpe. Des galeries de mine sont creusées sous le glacis. Ces travaux sont repris et achevés dans les années 1830 et 1840, durant lesquelles l'enceinte du fort est entièrement reconstruite. Peu de choses sont faites pour le camp retranché et la redoute, malgré des projets. Un projet de nouveau magasin à poudre à la fin des années 1840 n'aboutit pas, le fort conserve celui du 18e siècle. En 1847 l'armement attribué au fort, au camp retranché et à la redoute est de 6 canons de 30 livres, deux de 24, un de 12, quatre de 8, deux obusiers de 22 cm en bronze, un de 22 cm en fonte, deux de 12 cm, deux mortiers de 32 cm, dix de 27 cm et cinq de 15 cm. Le décret du 10 août 1853 le classe comme poste dans la deuxième série des places de guerre.

Bien que perdant sa fonction de réduit de la presqu'île de Quiberon avec la construction du fort de Saint-Julien en 1885-1886, le fort de Penthièvre est toutefois conservé avec un armement de six canons de 120 mm de Bange et trois canons de 5 De Reffye. Leurs emplacements de tir avec traverses-abris sont construits au milieu des années 1880, ainsi qu'un nouveau magasin à poudre adapté aux progrès de l'artillerie.

Comme d'autres forts du littoral, il sert de camp de prisonniers pendant la Première Guerre mondiale.

Il est inscrit au titre des Monuments historiques en 1933.

L'armée allemande occupe le fort pendant la Seconde Guerre mondiale et y construit quelques ouvrages pour canons légers et mitrailleuses. En juillet 1944, plusieurs dizaines de résistants y sont massacrés et enterrés dans une des galeries de mine. Un monument à leur mémoire est érigé après-guerre.

Le fort sert actuellement de centre d'entraînement dépendant du 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes.

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle , daté par source, daté par travaux historiques

- Principale : 19e siècle , porte la date, daté par source, daté par travaux historiques

- Secondaire : 20e siècle , daté par travaux historiques

-

Dates

- 1747, daté par source, daté par travaux historiques

- 1761, daté par source, daté par travaux historiques

- 1803, daté par source, daté par travaux historiques

- 1834, porte la date, daté par source

- 1840, porte la date, daté par source

- 1841, porte la date, daté par source

- 1842, porte la date, daté par source

- 1845, porte la date, daté par source

- 1846, porte la date, daté par source

- 1847, porte la date, daté par source

- 1848, porte la date, daté par source

- 1885, porte la date

-

Auteur(s)

- Auteur :

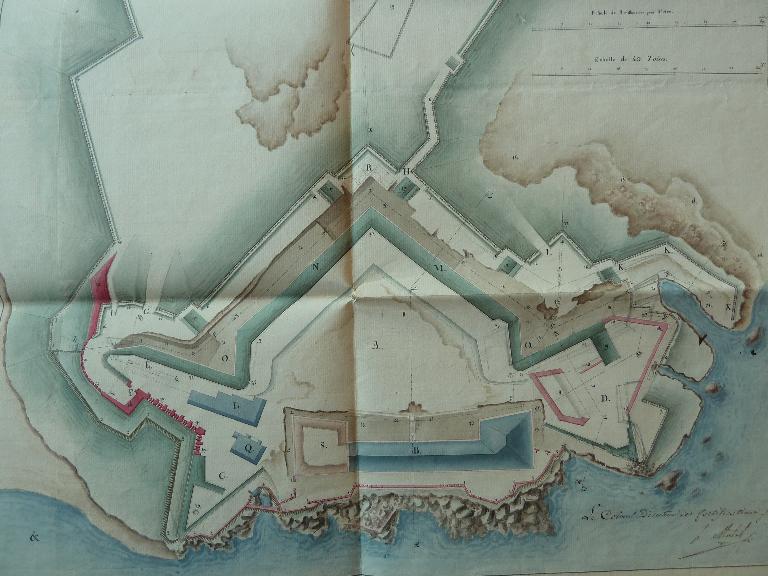

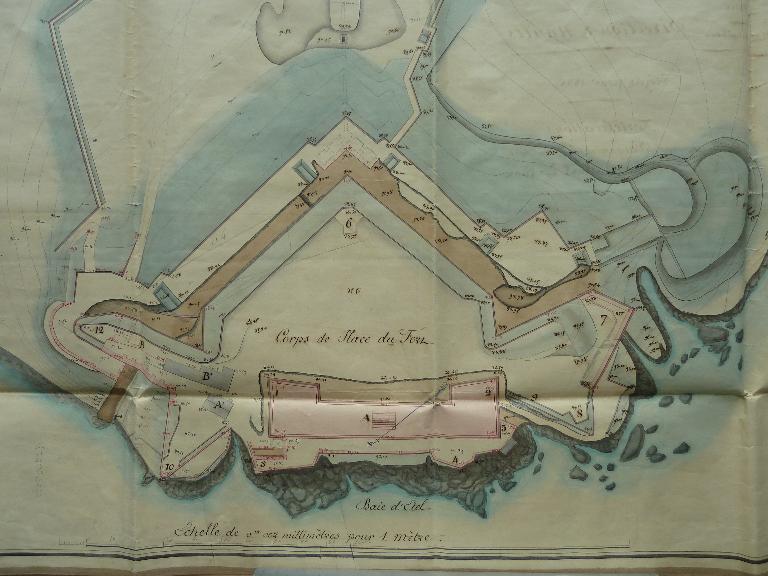

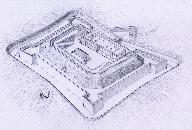

Le fort du 18e siècle est constitué d'un bastion flanqué de deux ailerons, un tracé désapprouvé en 1747 par le Directeur des Fortifications de Bretagne Frézier et jugé "bizarre" par les ingénieurs postérieurs. Ses escarpes sont en maçonnerie de pierres sèches, il n'y a pas de véritable fossé. De ce fort, seul le magasin à poudre a subsisté. Le fort actuel, qui doit son emplacement et sa forme générale au 18e siècle, ne garde cependant que la trace des travaux du 19e siècle.

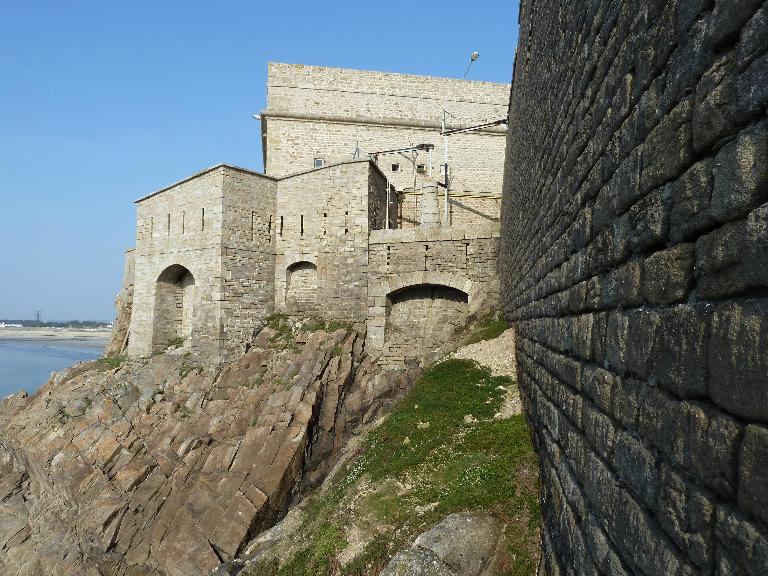

Le fossé est profond de sept mètres et large de huit, et précédé d'un chemin couvert. Il est flanqué depuis l'escarpe et par des casemates de tir établies sous la contrescarpe. L'entrée se fait via un pont-levis. La caserne défensive est adossée à l'escarpement rocheux à la gorge du fort. Elle sert de réduit au reste de l'ouvrage et en est séparée par deux coupures, l'une d'elles franchissable par un pont-levis. L'intérieur du bastion principal est actuellement occupé par les casemates et les massifs terrassés des emplacements de tir aménagés dans les années 1880. Un autre emplacement de tir avec traverse situé dans la partie nord du fort a disparu. Le magasin à poudre de 1885 subsiste sous le front nord-ouest. Les constructions allemandes et celles liées au centre d'entraînement actuel s'intègrent dans les espaces du 19e siècle.

La redoute, séparée du fort par la voie ferrée et la route d'accès à la presqu'île, est un ouvrage en maçonnerie de pierres sèches. Sa gorge est occupée par un bâtiment autrefois logement du Chef du Génie. Les retranchements et les glacis du camp retranché sont très effacés. Les bâtiments qui s'y trouvaient au 19e siècle (magasins du Génie et de l'Artillerie) n'existent plus.

Le monument aux résistants exécutés en 1944 se trouve sur le haut du glacis du fort. La galerie de mine où les corps ont été retrouvés est aménagée en crypte.

-

Murs

- granite pierre de taille

- granite maçonnerie

- terre

-

Toitsgranite en couverture, terre en couverture

-

Planssystème bastionné

-

Couvertures

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre

-

Éléments remarquablescaserne

-

Protectionsinscrit MH, 1933/06/23

-

Référence MH

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

Service historique de la Défense, Département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822. Mémoire sur le fort projetté a la presqu'île de Quiberon sur la pointe de la Palisse, Frezier, 5 février 1747.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

Service historique de la Défense, Département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822. Côtes de Bretagne, 1761, Presqu'île de Quiberon, Mémoire sur les ouvrages ajoutés au Fort Penthièvre dans la presqu'île de Quiberon pendant la campagne de 1761, Fourcroy.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1518

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1518, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1847-1874. Direction du Génie de Brest, Place de Quiberon, mémoire sur la place de Quiberon rédigé en exécution des dispositions de l'art. 42 de l'instruction du 22 mars 1842 sur la rédaction des projets dans les places, 1er novembre 1852.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 3 W 58

Service historique de la Défense, Département Armée de Terre, Vincennes. Archives de l'Artillerie ; Sous-série 3 W, Opérations militaires : 3 W 58, Documents particuliers à la Direction de Brest. 11e Région, Direction d'Artillerie de Brest, Armement normal par ouvrage, [s.d. fin 19e siècle].

Bibliographie

-

FAUCHERRE, Nicolas, PROST, Philippe, CHAZETTE, Alain. Les fortifications du littoral, La Bretagne Sud. Chauray-Niort, collection : les fortifications du littoral. 1998, 279 p., ISBN 2-910137-24-4.

-

MORINEAU, Jacques, Les Fortifications de la presqu'île de Quiberon, In CONGRES DE L'ASSOCIATION VAUBAN (5,6,7 mai 1989), Vauban à Belle-Île, Trois cents ans de fortification côtière en Morbihan, Le Palais, Éditions Gondi, 1990, p. 112-118.

-

MALCHAIR, Luc, et al. Index de la fortification française : Métropole et Outre-mer, 1874-1914. Auto-édition, 2008, 832 p.

Lien web

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques)

- Le rôle des forts de Penthièvre et de Châteauneuf

- photographie du fort de Penthièvre pendant la Première Guerre mondiale

- photographie du fort de Penthièvre pendant la Première Guerre mondiale

Annexes

-

Mémoire sur le fort de Penthièvre, 1804.

-

Propositions de la commission de 1841 pour la défense de la presqu'île de Quiberon.

-

Mémoire sur le fort de Penthièvre, 1847.

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".

Batterie actuellement établissement nautique, Beg Rohu (Saint-Pierre-Quiberon)

Lieu-dit : Beg Rohu

Batterie dite Fort Neuf actuellement jardin public, Pointe Riberen (Quiberon)

Lieu-dit : Pointe Riberen

Batterie, Beg Quilvi (Saint-Pierre-Quiberon)

Adresse : 19 impasse de Beg Quilvi

Corps de garde, Port Haliguen (Quiberon)

Adresse : 6 boulevard des émigrés

Fort de Châteauneuf (Saint-Père-Marc-en-Poulet)

Lieu-dit : Fort de Châteauneuf

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".